青藏高原隆升的生态地质环境响应遥感研究

2012-09-07赵福岳张瑞江陈华孙延贵

赵福岳,张瑞江,陈华,孙延贵

(1.中国国土资源航空物探遥感中心,北京100083;2.青海省地质调查院,西宁810012)

青藏高原隆升的生态地质环境响应遥感研究

赵福岳1,张瑞江1,陈华1,孙延贵2

(1.中国国土资源航空物探遥感中心,北京100083;2.青海省地质调查院,西宁810012)

青藏高原的快速隆升,不仅改变了原有的地貌形态,而且还改变了构造格局、河流走向、亚洲季风和大气环流等。以全国生态地质环境遥感调查与监测成果为基础,从青藏高原隆升的角度出发,系统分析了高原生态地质环境特征、高原生态地质环境响应与规律。研究结果表明:青藏高原地质环境是控制青藏高原及其周边地区生态环境形成、发展与演化的基础;青藏高原的快速隆升为现代冰川发育、荒漠化、地质灾害等的发生提供了外力因素;青藏高原气候环境是我国生态环境变化的重要动力来源;人类活动对青藏高原及其周边地区起到了催化剂作用。

青藏高原隆升;地质环境;生态环境;响应;动力;催化剂

0 引言

青藏高原被誉为世界第三极。第四纪以来,在欧亚大陆、太平洋、印度洋三大板块的复合作用下,形成了现今的高原地貌景观。受其隆升作用影响,不但地质环境[1-3]、气候环境[4]、生态环境发生了巨大的变化[5-9],同时对中国的生态环境变化产生了重要影响。

学者们基于遥感数据、DEM及实地调查数据等相关资料,先后调查研究了青藏高原冰川[10-11]、雪线[12]、荒漠化[13]以及湿地[14]等环境因子的分布现状和变化规律,然而都没有解释决定这些环境因子变化的根本原因及其内在的联系,本文正是结合前人调查研究的成果,系统分析了青藏高原生态地质环境特征,从青藏高原隆升的角度出发,探索了其对我国北方荒漠化和南方不良气候灾害带的生态地质环境综合响应,为青藏高原乃至中国的生态地质环境响应研究提供参考。

1 青藏高原生态地质环境基本特征

1.1 地质环境特征

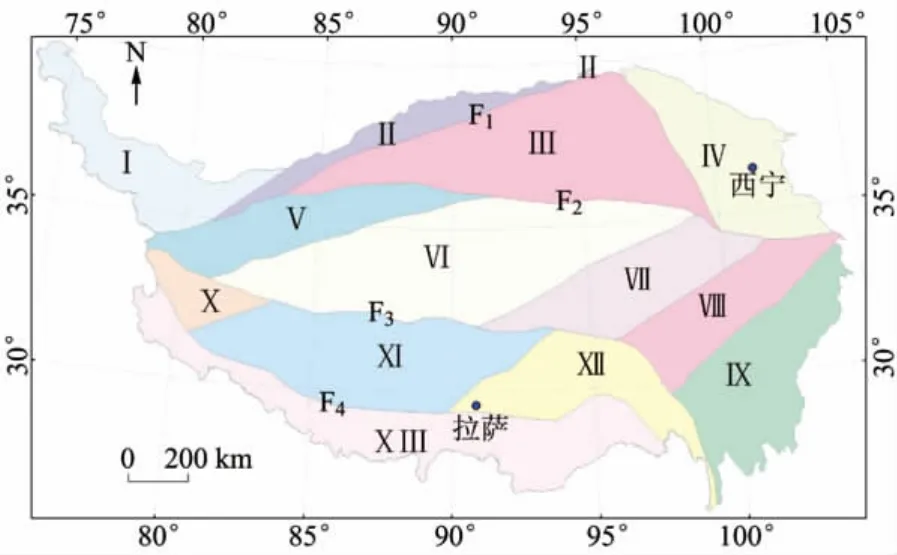

青藏高原现今显现的盆岭相间的构造格局是在北半球太平洋板块、印度板块和欧亚大陆板块三大构造板块复合作用下所形成的高原周边地区压陷,高原边部挤压隆升、腹地伸展垮塌、南北分带、东西分块的具体表征(图1)。

图1 青藏高原新构造运动遥感分区Fig.1Remote sensing district of neotectonism in Qinghai-Tibet Plateau

从图1可以看出,代表挤压隆升作用形成的构造块体包括:西昆仑逆冲推覆构造区(Ⅰ)、阿尔金左行走滑构造区(Ⅱ)、西秦岭—祁连东段菱形断块走滑逆冲构造区(Ⅳ)、龙门山—横断山走滑—逆冲推覆构造区(Ⅸ)、念青唐古拉挤压隆升构造区(Ⅻ)和喜马拉雅逆冲推覆—纵张构造区(ⅩⅢ)等6个构造区;代表伸展作用形成的构造块体包括:日土伸展断隆构造区(Ⅴ)、东昆仑—柴达木—祁连西段逆冲推覆—断块压陷构造区(Ⅲ)、可可西里—马尔岗木伸展断拗构造区(Ⅵ)、唐古拉—巴颜喀拉伸展断隆构造区(Ⅶ)、若尔盖—芒康伸展走滑断拗构造区(Ⅷ)、狮泉河伸展断隆构造区(Ⅹ)和扎日南木错—那木错伸展断拗构造区(Ⅺ)等7个构造区;代表压陷作用形成的构造块体包括:塔里木、河西走廊及成都盆地等3个压陷构造区。

1.2 气候环境特征

青藏高原空气稀薄、大气干燥、太阳辐射强烈,高寒干燥是其总的气候特征。青藏高原各季节的降水分配不均,干季和湿季的分界非常明显。年降水量自藏东南谷地的最高5 000 mm,向西逐渐递减到50 mm左右。每年10月至翌年4月,降水量仅占全年的10%~20%;从5—9月雨量非常集中,一般占全年降水量的90%左右。全区年均蒸发量达2 000 mm以上,相对湿度在50%以下。除西藏东南峡谷及喜马拉雅山系南坡地区具有明显的海洋性气候外,其余大部分地区具有干燥寒冷、昼夜温差大、干湿季节分明、无霜期短、降水量少而蒸发量大、相对湿度小的特点。独特的气候特征所产生的冰缘冻融作用及寒冻风化作用在土地荒漠化的形成过程中起主导作用。

由于大气环流和季风的影响,并受冷空气活动和高空风的作用,青藏高原多大风,常伴有沙尘暴。大风天气分布特征是山地多,谷地少,高原面上多,盆地少。从年内季节来看,大风以冬、春季多,夏、秋季少。受干旱气候和大风天气的影响,高原西北部特别是柴达木盆地及其周围地区,在冬、春季节时常出现沙尘暴天气。沙尘暴常刮走表土,造成土壤干旱和质量下降,易诱发土地荒漠化,对人畜和植被的影响都很大。

1.3 生态环境特征

依据青藏高原生态环境遥感调查与监测的相关成果[10-14],1975年以来,现代冰川持续退缩,湿地减少,荒漠化有所扩展。

1975—2007年,现代冰川呈持续减少状态,冰川面积由1975年的51 274.87 km2,减少到2007年的46 676.64 km2,年均减少4 598.23 km2;1975—2000年荒漠化土地面积由570 834.13 km2增长到589 656.12 km2,增长了18 821.99 km2。2000—2007年荒漠化土地面积又由589 656.12 km2,减少到580 977.39 km2,减少了8 678.73 km2;1975—2000年湿地面积由142 257.68 km2,减少到127 028.45 km2,减少了15 229.23 km2,2000—2007年湿地面积又由127 028.45 km2,增加到130 687.46 km2,增加了3 659.01 km2。30多a来,青藏高原生态环境表现出阶段性恶化向阶段性回转的变化。

2 青藏高原隆升与生态地质环境响应

2.1 地质结构响应

遥感调查与监测成果表明,青藏高原现今显现盆岭相间的构造格局是在北半球三大构造板块,即太平洋板块、印度板块和欧亚大陆板块复合作用下产生的边部挤压隆升、腹地伸展垮塌、南北分带以及东西分块的具体表征(图2)。

图2 青藏高原新构造运动学遥感模型[15]Fig.2Remote sensing model of neotectonism kinematics in Qinghai-Tibet Plateau

从图2可以看出,挤压隆升地块为青藏高原第四纪期间冰川的形成与演化提供了地形地貌条件。而高原内部的引张盆地与周边地带的压陷盆地则为第四纪冰川融水汇聚和不同成因类型堆积物的沉积提供了构造空间与堆积场所。不同地质结构类型严格地控制着高原生态环境类型的形成与发展。

2.2 气候环境响应

我国幅员辽阔,北起N53°,南达N4°左右。从南到北有热带、亚热带、暖温带、中温带及寒带等几种不同的气候带和青藏高原气候区。我国的这种气候分带除了受纬度控制之外,青藏高原隆升单元的形成,使其原本属于亚热带、温带的气候环境改变成了高原高寒气候环境。在高原隆升作用控制下,不但影响气候带的正常分布,同时还改变了高空大气环流,导致了西亚大陆季风进入中国大陆。由此产生的北缘北支西风急流和南缘南支西风急流对我国生态环境产生了巨大的影响(图3)。

图3 青藏高原隆升控制大气环流分布图[16]Fig.3Distribution of Qinghai-Tibet Plateau uplift controlled air circulation

受青藏高原隆升影响,印度洋暖湿气流被屏蔽,导致了新疆、甘肃等西北部地区气候干旱、年降水量减少、荒漠化肆虐。也正是由于青藏高原隆升诱发了上述气候环境的变化,这为我国北方荒漠化和南方不良气候灾害带的形成提供了条件,或称之为动力来源。

2.3 生态环境响应

2.3.1 北方荒漠化

在青藏高原北侧的北支西风急流作用下,我国西北地区塔里木、准噶尔、河西走廊等盆地出露的晚更新世—全新世湖积、冲洪积地层,遭受到强烈风蚀,并通过扬沙搬运与堆积,形成了我国著名的塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠、库鲁克塔格沙漠、库木塔格沙漠、玉门雅丹地貌及沙质荒漠化土地。而在蒙古高压极地大陆气团的作用下,造成内蒙古和东北地区的晚更新世古湖积物质接受风蚀与风积作用,形成了巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、毛乌素沙地、浑善达克沙地及科尔沁沙地等沙质荒漠化土地。在上述2种风力的共同作用下,导致中国北方生态环境恶化,沙质荒漠化肆虐,土地与草地资源遭受荒漠化侵蚀,人居安全受到威胁。青藏高原气候环境是我国生态环境变化的动力来源。尤其是高原北支西风急流作用,为新疆和河西走廊地区沙质荒漠化形成提供了动力来源,直接导致了中国北方沙质荒漠化形成与演化;而高原南支西风急流作用,直接导致了中国南方不良气候灾害带的形成,并存在潜在严重的生态环境问题。

截止2007年,中国北方荒漠及荒漠化总面积171.76万km2,其中荒漠面积为44.14万km2,荒漠化面积为127.62万km2。与1975年相比,32 a间荒漠、荒漠化面积增加了12.06万km2。

2.3.2 南方不良气候灾害带

伴随青藏高原进一步隆升,诱发了南缘西风急流的加大和加强(图3)。在其影响下,我国南方的云南、四川、贵州、湖南、湖北、江西和重庆等地区,将成为今后我国潜在的气候灾害地带,虽然该带不能形成与北缘类似的荒漠化环境,但从长远来看,春季干旱、夏季突发性暴雨、冬季冰霜等不良天气灾害将会时常发生,从而直接造成地表水资源减少、突发性泥石流、冰冻及干旱等资源和环境问题的发生,这种生态环境的变化应引起我国有关部门的高度重视。

3 生态环境响应因素分析

3.1 地质环境是生态环境形成、发展与演化的基础

青藏高原地质结构是以挤压褶断隆升地块或山脉与断拗、引张、压陷等作用形成的构造盆地相间并存为特点,且地质环境对生态环境响应具有专属性规律。

3.1.1 构造压陷、引张环境与沙质荒漠化关系

青藏高原及其周边地区第四纪早期形成与继承发展的断拗、引张和压陷等构造盆地,为更新世古湖盆的形成提供了空间场所,其沉积的湖积、冲湖积、冰水堆积沙砾石层、沙层、亚沙土层及亚粘土层等物质,严格控制着我国北方荒漠化的形成与发展。如青藏高原周边的塔里木盆地、准噶尔盆地、河西走廊等压陷盆地区,以及青藏高原柴达木、可可西里—马尔岗木、扎日南木错—那木错、若尔盖—芒康等引张、断陷盆地区内,广泛发育着的砾质荒漠化、沙质荒漠化土地均证明了这一点。

3.1.2 构造盆地与盐渍荒漠化关系

青藏高原盐渍荒漠化土地比较发育,主要分布于构造盆地内更新世冲洪积平原和全新世湖泊退缩区。野外调查结果表明,构造盆地的地质结构直接控制着盐碱质荒漠化的形成与发展。当由亚沙土与亚粘土组成互层地质结构时,且厚度>5 m,地形平坦,地表土壤便广泛发育着盐碱质荒漠化。在这种地质结构控制下,浅层地下水与地表降水补给可在其中形成保水带,当温度升高,可将保水带水分通过毛细作用虹吸至地表形成盐渍荒漠化土地,这就是我国盐渍荒漠化土地形成的地质机理之一。而当由亚沙土层和沙砾石层组成二元地质结构,且表层亚沙土层厚度<2 m,下部沙砾石层厚度>5 m时,形成的冲洪积或湖积平原区则是盐渍荒漠化非发育区。主要原因有:①受地表亚沙土层厚度限制不能形成保水带;②下部沙砾石层起到透水作用,降低表层保水性能;③因缺失保水带,即使气温升高也不会产生毛细作用。

3.1.3 新构造隆起与湿地变迁及荒漠化形成的关系

新构造隆起不但是青藏高原湿地变迁,也是中国陆域湿地变迁的主要地质引因。同时湿地的变迁又将继发地表水资源减少、湿地类型转化、潜在荒漠化面积增加等复杂的生态环境问题。如构造隆升可导致原汇水盆地抬升,古湖泊迁移和河道变迁,不同类型湿地空间分布范围、位置及面积的变化以及湿地类型间的转化(如湖泊湿地转化为河流湿地或沼泽湿地),还可以发生湿地碎斑化、减少或消亡,最终引发区域生态环境变化等等。如果青藏高原东部隆起带继续隆升必将导致长江、澜沧江、怒江源区与主干河道分离,河流湿地资源减少,使原本外流湖的生态环境类型转变为内陆湖的生态环境类型。

3.1.4 湖积物质与沙质荒漠化关系

塔里木盆地位于青藏高原的西北侧,属于前陆压陷盆地,面积约53万km2。盆地内广泛出露晚更新世湖积亚沙土地层,是中国最大的塔克拉玛干沙漠和广布的荒漠化土地形成的物质来源。

河西走廊位于青藏高原的东北侧,也属于前陆压陷盆地。盆地内广泛出露晚更新世湖积亚沙土、粉沙地层。局部地区雅丹地貌发育,是沙质荒漠化的物源区和侵蚀区。

3.2 气候环境是动力来源

气候环境包括温度、降水量、蒸发量和风力等4个条件。青藏高原属于高寒气候类型,主要气候特点是干燥寒冷、昼夜温差大、干湿季节分明、无霜期短、降水量少、蒸发量大、相对湿度小、受高空西风气流控制明显。这种气候条件为高原荒漠化发育提供了有利条件;而高原北部的新疆、甘肃及西北部内蒙古地区,受高原北缘北支西风急流及蒙古高压极地大陆气团,以及高原隆升影响,屏蔽了南部印度洋暖湿气流的北上,造成上述地区温度高、降水量小、蒸发量大,风力的侵蚀与搬运作用强等气候环境,加之该地区多个古湖积盆地(塔里木、河西走廊、松辽盆地、内蒙古高原、华北平原)提供的沙质物质成分丰富,中国北方荒漠化形成已是必然。然而,伴随青藏高原进一步隆升,导致南缘西风急流作用强度加大,并对位于其南部的云南、贵州、重庆、湖南和四川等地区气候逐渐产生重大影响。这些地区越来越频发的干旱、冰冻和其他突发性灾害天气,正在严重地威胁着该地区经济发展和人民生命财产的安全,并逐步显现出其可能成为我国不良气候灾害环境带。

研究结果表明,高原隆升诱发的上述气候环境对中国北方荒漠化和南方不良气候灾害带的形成提供了动力来源。其作用原理有3点:①北缘北支西风急流及蒙古高压极地大陆气团,通过对中国北方地区形成的更新世和全新世湖积与冲积地层进行侵蚀、扬沙搬运与堆积作用,形成北方荒漠化;②南缘西风急流作用强度加大,使该带高空云层变淡、变薄,甚至消失,迫使冷暖空气对气流效应减弱,并向北迁移,从而导致降水量减少或降水带北移;③南缘西风急流作用强度加大是新构造运动引发青藏高原进一步隆升所产生的重要地质效应。

3.3 人类活动起到催化剂作用

人口迅速增长,城镇无序膨胀、草地过度放牧、农田不科学耕作以及资源不合理开发等人类活动均加速了青藏高原及其周边地区,乃至全国生态环境的恶化。

城镇的无序膨胀不仅造成土地资源减少,水资源短缺,环境承载力加大,环境污染加重,而且使地质环境对城市扩展的安全性支撑程度面临威胁。

草地过度放牧、农田不科学耕作与资源不合理开发则造成了土壤质地下降、植被退化、环境恶化及次生地质灾害频发,最终导致了沙质荒漠化加强。

4 结论

1)青藏高原快速隆升对原有的地貌单元、构造格局和河流走向等起到改变作用,是其后地质生态环境一系列演化事件的源头。其作用不局限于高原内部,对整个中国乃至全球都有着深远影响。

2)青藏高原快速隆升不仅改变了地质特征,而且还改变了气候特征,为现代冰川发育、荒漠化及地质灾害等的发生提供了外力因素。现代冰川的发育和演化为生态环境的改变提供了主要的水动力条件。

3)青藏高原地质环境是控制青藏高原及其周边地区生态环境形成、发展与演化的基础。

4)青藏高原气候环境是我国生态环境变化的重要动力来源。尤其是高原北支西风急流作用,直接导致了中国北方沙质荒漠化的形成与演化;而高原南支西风急流作用,直接导致了中国南方不良气候灾害带的形成,并可能存在严重的生态环境问题。

5)人类活动对青藏高原及其周边地区,乃至全国的环境恶化起到了催化剂作用。

[1]方洪宾,赵福岳,孙延贵,等.青藏高原第四纪地壳运动与沉积响应[M].北京:地质出版社,2009.Fang H B,Zhao F Y,Sun Y G,et al.Quaternary Crustal Movements and Sedimentary Response in Qinghai-Tibet Plateau[M].Beijing:Geological Publishing,2009(in Chinese).

[2]郑度.青藏高原形成环境与发展[M].石家庄:河北科学技术出版社,2003.Zheng D.Qinghai-Tibet Plateau Formation Environment and Development[M].Shijiazhuang:Hebei Science and Technology Press,2003(in Chinese).

[3]张宗祜,邵时雄,陈云,等.中国北方晚更新世以来地质环境演化与未来生存环境变化趋势预测[M].北京:地质出版社,1999.Zhang Z H,Shao S X,Chen Y,et al.The Evolution of the Geological Environment and the Change of the Future Survival Environment Since the Late Pleistocene in Northern China[M].Beijing:Geological Publishing House,1999(in Chinese).

[4]周淑贞,张如一,张超.气象学与气候学[M].北京:高等教育出版社,1997.Zhou S Z,Zhang R Y,Zhang C.Meteorology and Climatology[M].Beijing:Higher Education Press,1997(in Chinese).

[5]方洪宾,赵福岳,张振德,等.青藏高原现代生态地质环境遥感调查与演变研究[M].北京:地质出版社,2009.Fang H B,Zhao F Y,Zhang Z D,et al.Remote Sensing Survey and Evolution Study of Ecological and Geological Environment in Qinghai-Tibet Plateau[M].Beijing:Geological Publishing House,2009(in Chinese).

[6]施雅风.青藏高原晚新生代隆升与环境变化[M].广州:广东科技出版社,1998.Shi Y F.The Late Cenozoic Uplift and Environmental Change in Qinghai-Tibet Plateau[M].Guangzhou:Guangdong Science and Technology Press,1998(in Chinese).

[7]秦大河,陈伟烈,丁一汇,等.中国西部环境演变评估综合报告[M].北京:科学出版社,2002.Qin D H,Chen W L,Ding Y H,et al.The Assessment Report on Environmental Evolution in Western China[M].Beijing:Science Press,2002(in Chinese).

[8]丁一汇,陈伟烈,董光荣,等.中国西部环境变化的预测[M].北京:科学出版社,2002.Ding Y H,Chen W L,Dong G R,et al.Prediction of the Environmental Change in Western China[M].Beijing:Science Press,2002(in Chinese).

[9]赵福岳,路云阁,姜德仁,等.松辽平原区荒漠化形成与发展的地质基础[J].国土资源遥感,2008(3):90-93.Zhao F Y,Lu Y G,Jiang D R,et al.Geological Causes for the Formation and Development of Desertification in Songliao Plain[J].Remote Sensing for Land and Resources,2008(3):90-93(in Chinese with English Abstract).

[10]张瑞江,方洪宾,赵福岳,等.青藏高原近30年来现代冰川面积的遥感调查[J].国土资源遥感,2010(s1):45-48.Zhang R J,Fang H B,Zhao F Y,et al.Remote Sensing Survey of Existing Glaciers in Qinghai-Tibet Plateau[J].Remote Sensing for Land and Resources,2010(s1):45-48(in Chinese with English Abstract).

[11]张瑞江,方洪宾,赵福岳.青藏高原近30年来现代冰川的演化特征[J].国土资源遥感,2010(s1):49-53.Zhang R J,Fang H B,Zhao F Y.The Evolution of Existing Glaciers in the Past 30 Years in Qinghai-Tibet Plateau[J].Remote Sensing for Land and Resources,2010(s1):49-53(in Chinese with English Abstract).

[12]张瑞江,赵福岳,方洪宾,等.青藏高原近30年现代雪线遥感调查[J].国土资源遥感,2010(s1):59-63.Zhang R J,Zhao F Y,Fang H B,et al.Remote Sensing Survey of Existing Snowlines in the Past 30 Years in Qinghai-Tibet Plateau[J].Remote Sensing for Land and Resources,2010(s1):59-63(in Chinese with English Abstract).

[13]张佩民,张振德,李晓琴,等.青藏高原荒漠化遥感信息提取及演变分析[J].干旱区地理,2006,29(5):710-717.Zhang P M,Zhang Z D,Li X Q,et al.Desertification Remote Sensing Information Extraction From Qinhai-Tibet Plateau and Evolution Analysis[J].Arid Land Geography,2006,29(5):710-717(in Chinese with English Abstract).

[14]邢宇,姜琦刚,李文庆,等.青藏高原湿地景观空间格局的变化[J].生态环境学报,2009,18(3):1010-1015.Xing Y,Jiang Q G,Li W Q,et al.Landscape Spatial Patterns Changes of the Wetland in Qinghai-Tibet Plateau[J].Ecology and Environmental Sciences,2009,18(3):1010-1015(in Chinese with English Abstract).

[15]方洪宾,赵福岳,路云阁,等.青藏高原生态地质环境遥感调查研究[J].国土资源遥感,2007(4):61-65.Fang H B,Zhao F Y,Lu Y G.Remote Sensing Survey of Ecological and Geological and Environmental Factors in Qinhai-Tibetan Plateau[J].Remote Sensing for Land and Resources,2007(4):61-65(in Chinese with English Abstract).

[16]刘明光.中国自然地理图集[M].北京:中国地图出版社,2010.Liu G M.Atlas of Physical and Geography of China[M].Beijing:SinoMaps Press,2010(in Chinese).

Study of Qinghai-Tibet Plateau Uplift Response to Eco-geological Environment Based on Remote Sensing

ZHAO Fu-yue1,ZHANG Rui-jiang1,CHEN Hua1,SUN Yan-gui2

(1.China Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center for Land and Resources,Beijing 100083,China;2.Institute of Geological Survey of Qinghai Province,Xining 810012,China)

The rapid uplift of the Qinghai-Tibet Plateau has changed the morphologic units,the tectonic frameworks,the rivers strike,the Asian monsoon and the climate.On the basis of the survey and monitoring results of eco-geological environment and from the angle of the uplift of the Qinghai-Tibet Plateau,this paper systematically describes the eco-geological environment features,the response of eco-geological environment and its regularity in the Qinghai-Tibet Plateau.The results show that the geological environment of the Qinghai-Tibet Plateau is the foundation controlling the formation,development and evolution of ecological environment of the Qinghai-Tibet Plateau and its surrounding areas.The rapid uplift of the Qinghai-Tibet Plateau has provided external factors for modern glaciers,desertification and geological disasters.Besides,the climatic environment of the Qinghai-Tibet Plateau is the power source of ecological environment change in China.Human activities have played a catalytic role in ecological environment change in the Qinghai-Tibet Plateau and its surrounding areas.

Qinghai-Tibet Plateau uplift;geological environment;ecological environment;response;power source;catalyst

TP 79

A

1001-070X(2012)03-0116-06

赵福岳(1953-),男,高级工程师,主要从事遥感地质和环境地质研究。E-mail:zfy@agrs.cn。

(责任编辑:邢宇)

10.6046/gtzyyg.2012.03.21

2011-09-15;

2011-10-17