开发建设项目新增水土流失的试验研究方法

2012-09-05蔺明华苏佳园陈小科

蔺明华 蔺 青 苏佳园 田 博 陈小科

(黄河水利委员会晋陕蒙接壤地区水土保持监督局)

资源开发和基础设施建设,是人类社会发展过程中必须进行的社会活动,新增水土流失也是客观必然结果。近30 a来,随着我国经济社会发展的加速推进,开发建设项目大规模上马,人为造成的水土流失日益严重。如何对开发建设项目已造成的水土流失进行调查与分析评价,对即将可能产生的水土流失进行科学预测,以便采取针对性措施,确保项目建设与生态环境建设双赢,是急需研究解决的一个重大问题。为此,水利部将“黄河中游地区开发建设项目新增水土流失预测研究”课题列为水利技术开发基金项目,在开发建设项目比较集中的乌兰木伦河流域进行了专项试验研究。根据研究成果,本文仅对开发建设项目新增水土流失的试验研究方法及其成果的应用做一简要介绍。

1 开发建设项目新增水土流失特点

开发建设项目实施过程中,破坏了地表原有植被和土壤结构,产生了大量的弃土弃渣,为新增水土流失提供了动力基础与物质基础。同时,形成了较多的人工堆垫地面,这些新的下垫面,其土壤的机械物理组成与原生地面相比发生了很大变化,必然导致土壤抗蚀力的变化,进而引起土壤侵蚀的变化。一般而言,因新下垫面抗蚀力的下降,其侵蚀强度必然大于原生地面,产生新增水土流失。

开发建设项目在建设与生产过程中新增水土流失的主要表现形式:一是因废弃的土、岩石或其混合物任意堆放未采取水土保持措施而所产生的水土流失,其侵蚀方式有重力侵蚀(泻溜、崩塌、泥石流等)、水蚀和风蚀,以重力侵蚀和水蚀为主要方式;二是因破坏地表土壤结构和地面植被,开挖岩土使土壤基岩裸露而形成新的地表面(土质面或岩质面),因其抗蚀力下降,比原地表侵蚀强度加大,其侵蚀方式有重力侵蚀、风力侵蚀和水力侵蚀等,一般以水蚀为主;三是根据设计使移动后的岩土按一定密实度在指定位置有序地堆放,但因堆积体表面未采取水保措施或水保措施尚未发挥效能而产生水土流失,其侵蚀方式有水蚀、风蚀等,一般以水蚀为主;四是因施行地下挖、采而导致地表下沉、地面裂缝、地下水的运动结构破坏和地表植被枯萎、死亡,所引起的穴陷、穴蚀和加重风蚀、水蚀等。

这四种新的水土流失表现形式,第一种我们称之为弃土弃渣的水土流失,第二种称之为裸露地貌的水土流失,第三种称之为堆垫地貌的水土流失,第四种称之为裂陷地貌的水土流失。根据调查,在开发建设过程中,第四种破坏地貌范围不大,其新增水土流失量微小且侵蚀机理复杂。我们将裸露地貌和堆垫地貌统称为“扰动地面”。所以,开发建设项目新增水土流失的主要来源地是弃土弃渣和扰动地面。

2 试验研究内容与技术路线

黄河中游地区的土壤侵蚀多以水蚀为主,其影响因子主要有气候、土壤、植被、地形和人类活动等5类。对开发建设形成的新下垫面而言,植被因子可不予考虑,所以开发建设形成的新下垫面的侵蚀影响因子主要为气候、土壤、地形3类。开发建设新增水土流失量即为各类新下垫面因降雨侵蚀比原生地面增加的侵蚀量。本项研究的目的,就是通过试验研究建立包括原生地面在内的各类下垫面以土壤侵蚀模数为目标量,以气候因子、土壤因子、地形因子为预报因子的土壤侵蚀模型。

为达上述目的需开展试验研究的主要内容:①典型区域开发建设弃土弃渣和人为扰动地面调查;②典型区域降雨资料收集和降雨特性分析;③典型区域水保、水利措施减沙量与河道冲淤量调查分析;④进行各类下垫面天然径流小区和降雨量观测;⑤在各类下垫面上开展人工降雨和放水冲刷试验;⑥根据上述试验结果建立不同下垫面的入渗方程,确定各种下垫面在不同频率降雨作用下的水沙关系;⑦依据土壤侵蚀原理对典型区域所有开发建设项目的新增水土流失量进行分析计算,同时应用水文法和水保法分析同一典型区域所有开发建设项目的新增流失量,并对前述分析结果进行验证;⑧开发建设项目区土壤抗蚀性研究;⑨建立用于开发建设项目新增水土流失量分析计算及预测的数学模型、土壤侵蚀系数及流失系数等。

3 试验研究方法及其成果

3.1 天然降雨侵蚀试验

在大柳塔选择4种下垫面布设了11个2 m×5 m的天然径流小区和雨量站,获得2001、2002两年间的5次有效降雨径流资料,这些小区基本包括了开发建设过程中产生的下垫面类型。研究过程中,还参考借鉴了绥德水土保持科学试验站在大柳塔获得的1992-1994年间7个标准径流小区的5次有效降雨径流资料。这些资料将作为分析天然降雨条件下土壤入渗方程、降雨—径流—泥沙关系和土壤抗冲性指标的主要依据。

3.1.1 天然降雨侵蚀试验观测内容与方法

(1)降雨量观测。利用自记雨量计和标准雨量筒同时观测降雨量及过程。

(2)前期土壤含水率。在每次降雨前分别取样测定各小区的土壤含水量。

(3)土壤干容重。在每次降雨前分别取样测定各小区的土壤干容重。

(4)洪水总量与产沙量。当一次产流降雨结束,及时测出径流池的洪水总量,同时取浑水样分析含沙量,进而分析计算次降雨情况下的产沙量和清水总量,以此作为建立土壤入渗方程及降雨—径流—泥沙关系的依据。

3.1.2 径流小区土壤入渗方程的推求

为了克服天然降雨径流小区未观测到径流过程和产沙过程的不足,研究采用试算法与累计下渗曲线扣损法相结合来推求径流小区的入渗率曲线,即根据试验地的土壤类型,假定一条土壤入渗能力曲线。本项研究选取土壤入渗曲线形式为Horton型曲线:

式中:f——土壤入渗率,mm/min;

t——入渗时间,min;

a、b——系数;

k——指数。

根据每场降雨过程的实测雨强、土壤前期含水量以及假定的入渗曲线,利用累计下渗曲线扣损法,逐时段进行产流计算,得到总产流量。如果利用假定的入渗曲线所得到的总产流量与实测产流量之差满足精度要求,则假定的入渗曲线就是要求的径流小区土壤入渗曲线,否则,另假定一条土壤入渗曲线重新进行产流量计算,直至理论产流量与实测产流量之差满足精度要求为止。

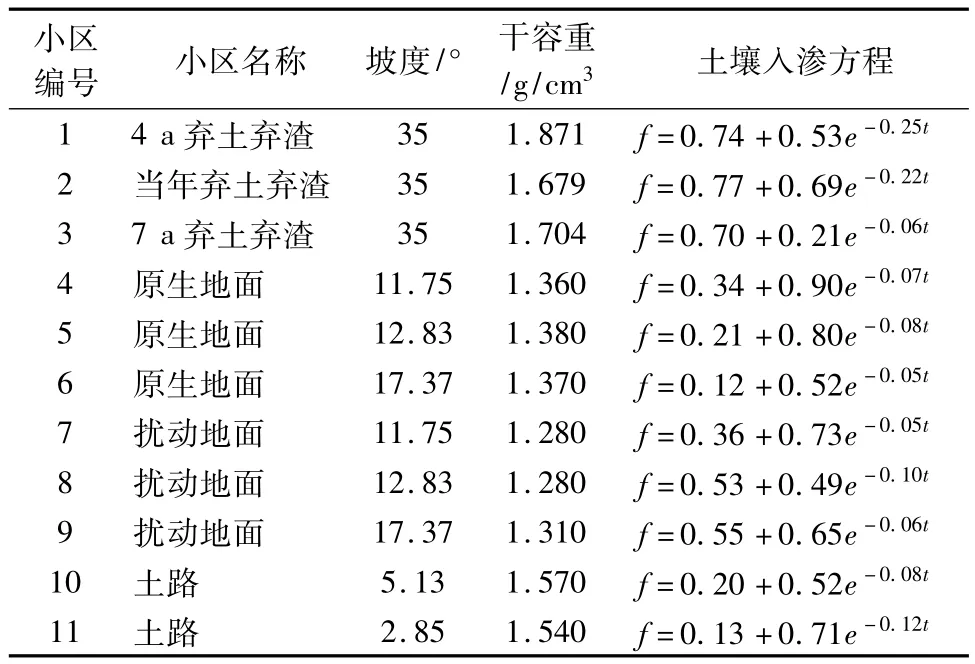

按照上述方法,编写了C语言程序,依据实测资料,分别推求出11个径流小区5场产流降雨条件下的Horton入渗方程(见表1)。

表1 不同下垫面小区天然降雨土壤入渗方程

3.2 人工降雨入渗试验

3.2.1 试验布设及观测方法

(1)试验布设。人工降雨入渗试验的主要目的是建立各种下垫面下的土壤入渗方程,为推求不同频率降雨条件下的降雨过程和径流过程奠定基础。为达此目的,在野外布设了5类下垫面11种坡度的34个2 m×1 m人工降雨入渗试验小区,利用人工降雨设备按不同的降雨强度和降雨历时实施了34场人工降雨试验。降雨器由6个下喷式喷头组成,喷头距地面的距离不小于6 m。

(2)观测内容与方法。在每一个小区上进行一场雨强衡定的人工降雨试验,设计降雨强度和降雨历时根据对试验区域降雨特性分析结果分别确定为:1.0-2.5 mm/min和30-60 min之间。正式试验前,先进行雨强率定试验,使雨强接近设计值,且小区上的雨强均匀度在85%以上。试验开始后,利用均匀布设于小区内的承雨器和接于小区出口集流槽上的径流桶,每间隔2 min同时观测一次降雨量、径流量和径流含沙量,直至实验结束。

3.2.2 资料分析与试验结果

根据观测到的各时段径流量及其含沙量,推算出该小区逐时段的清水径流量和净雨量;再根据各时段降雨量、净雨量即可计算出逐时段的入渗量,并可绘制出该小区在一场人工降雨试验过程中的土壤入渗过程线,进而拟合成Horton入渗方程。

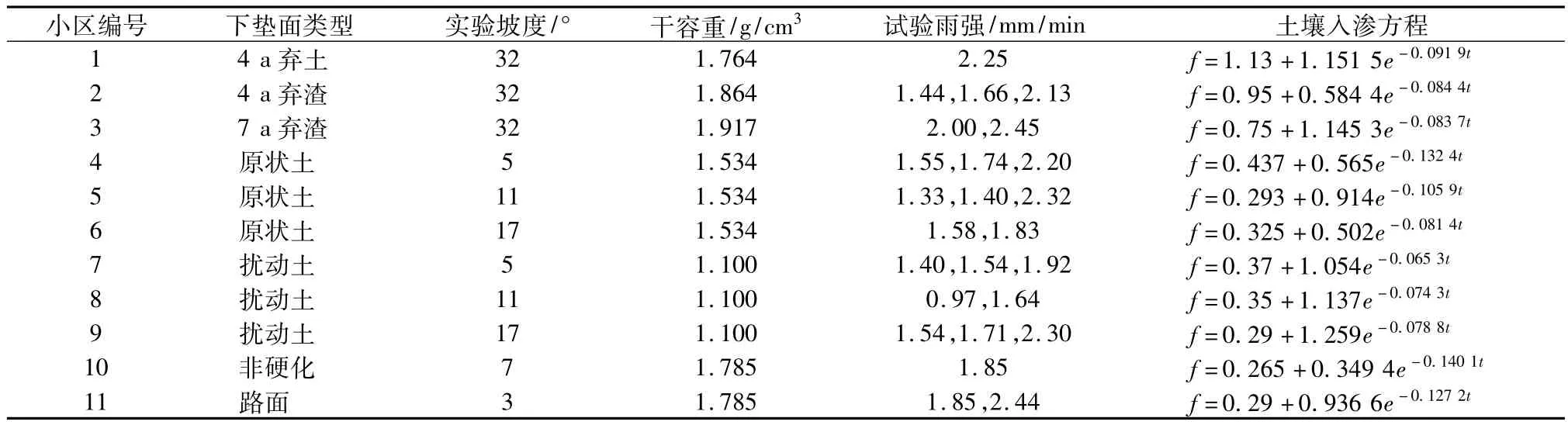

在34场人工降雨试验中,有部分试验的计算结果因数据零乱不能应用;当年弃土弃渣小区试验过程中,因其渗透性非常强,以致于降雨强度调到2.45 mm/min时仍然未产流,因而这类下垫面没有试验结果。对有效试验结果经参数综合汇总后得到各类下垫面的土壤入渗方程(见表2)。

表2 不同下垫面人工降雨土壤入渗拟合方程

3.3 降雨入渗试验成果汇总

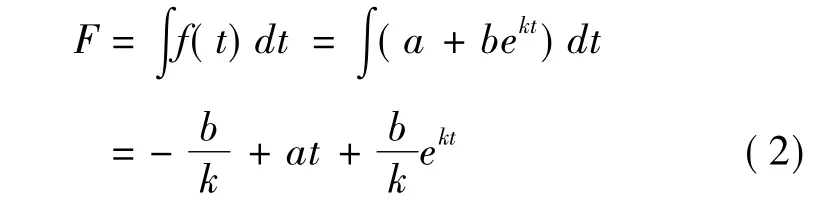

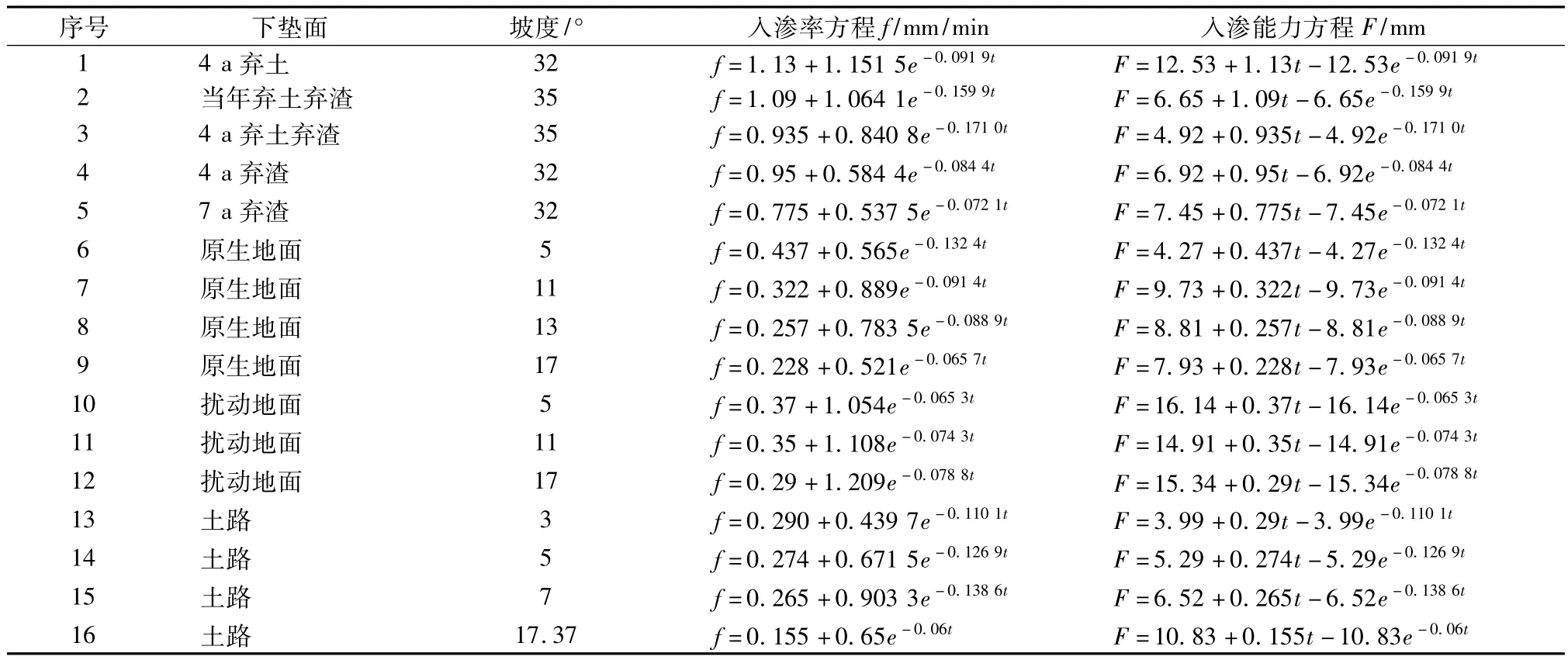

采用天然降雨和人工降雨两种试验方法得到的各类下垫面入渗方程,存在一定的差异。根据实验条件和观测方法的优劣势,对两种试验获得的成果进行综合分析汇总,最终确定试验区各类下垫面的入渗方程见表3。同时,将入渗方程f=a+bekt对时间积分,并以t=0时F=0为条件代入,得到降雨入渗能力方程:

式中:F——降雨入渗能力,mm。

(2)式和前面的(1)式即是降雨产流计算模型,可作为计算典型区域开发建设项目新增水土流失量的主要技术依据。

表3 不同下垫面土壤入渗方程汇总表

3.4 放水冲刷试验

放水冲刷试验的目的,是确定不同下垫面在降雨产流条件下的水沙关系和建立新增水土流失量预测方法体系所需的参数。由于条件所限,人工降雨小区试验结果不能真实反映自然坡面的水沙关系,实际情况是小区上部降雨产生的径流对小区也产生侵蚀,坡面越长,径流量越大,径流的侵蚀能力越大,坡面水沙关系越接近实际情况。为解决这个问题,需进行坡面模拟冲刷试验,而坡面模拟冲刷试验由于条件的限制,不能进行全坡长试验,为真实反映各类下垫面在全坡长降雨冲刷条件下的水沙关系,小区放水模拟冲刷试验流量设计时,考虑了各类下垫面的实际汇水面积问题。

3.4.1 试验布设

模拟冲刷试验小区规格为10.0 m×1.0 m,共布设13类下垫面小区73个。小区的周围埋设1.0 m×0.3 m的钢板,出口处用三角堰将小区的径流收集到径流桶中,以便进行测定和分析。根据各类下垫面小区降雨试验得到的净雨过程及小区上部汇水面积,确定的放水冲刷试验流量分别为5、10、15、20、25(L/min),模拟冲刷试验时间一般在15-40 min之间。

3.4.2 试验观测项目

冲刷试验前,需测定各下垫面土壤的容重、土壤颗粒级配、土壤前期含水量,并且采用体积法率定放水流量。

试验开始后,每间隔1 min测量一次小区出口径流桶承接到的浑水径流的体积、重量,并将径流桶静置一段时间后,倒掉桶中上层清水,测定桶中泥沙层的重量,在泥沙层中部取部分泥沙样,利用酒精烘干法测定泥沙中的含水量,据此反推桶中的泥沙量,多次测定取其平均值。

3.4.3 试验结果

对每个小区放水冲刷过程得到的各时段径流、泥沙数据进行分析,可得到各个时段的清水量(L)和泥沙量(kg),再将每一类多个小区的试验结果进行综合,最后建立起该类小区放水冲刷条件下的水沙关系:

式中:y——产沙量,kg;

x——径流量,L;

a、b——系数。

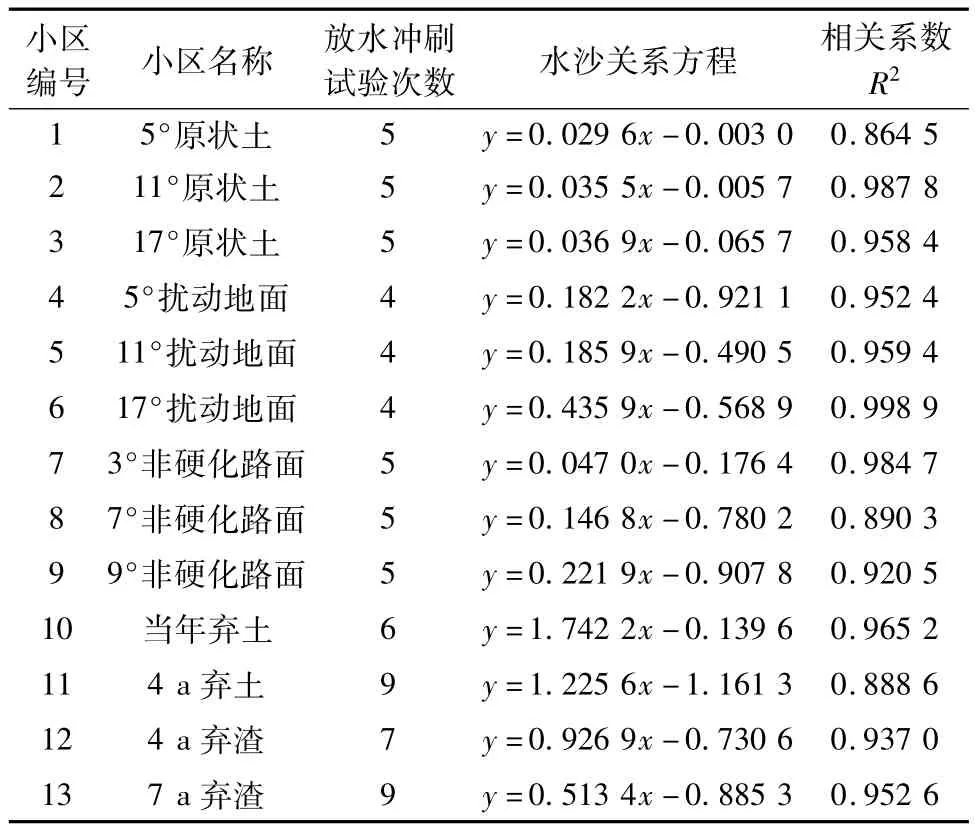

试验结果见表4。

表4 不同下垫面水沙关系试验成果表

4 试验研究成果应用实例

应用上述试验获得的各类下垫面的降雨入渗方程和水沙关系方程,对开发建设初期的神东矿区所在区域—乌兰木伦河流域的新增水土流失量进行了分析研究。

4.1 基本资料调查分析方法

乌兰木伦河是黄河一级支流窟野河的上游,流域面积3 849 km2。在神东矿区大开发初期的1986-1998年的13 a间,共开工建设了包括工矿、煤矿、公路、铁路、化工、建材、城镇建设等项目208个。此外,还调查了农村民宅建设项目。这些项目总计扰动土地面积 5 392.93 hm2,产生弃土弃渣量13 681.53万 t。

为了分析该时段开发建设项目的新增流失量,对该流域在1986-1998年间共发生的44次产洪降雨特性、每一场降雨中流域内21个雨量站的前期影响雨量进行了调查分析;对流域内所有开发建设项目的基本情况进行了调查,调查了各个项目弃土弃渣的数量、时间、堆弃位置、几何形态、颗粒级配、弃土弃渣坡面上游来水面积,并调查了各个项目扰动地面的面积、数量、扰动时间、坡度、扰动形态及其上游来水面积;同时,将208个项目和农村民宅逐年建设面积,分配在该流域的21个雨量站控制的泰森多边形内。此外,还在开发建设项目比较集中的晋陕豫“金三角”地区、陕西黄陵矿区及晋陕蒙接壤区,调查了弃土弃渣和各类扰动地面的植被及地表抗蚀性恢复时间;最后,对前述试验获得的降雨入渗方程和径流泥沙关系方程,以开发建设产生各类下垫面的地面坡度和下垫面形成年份为参数进行了细化。

4.2 新增流失量分析方法

首先,根据超渗产流原理和初损扣损法,利用前面建立起来的降雨入渗方程,分析计算某个项目的每一种下垫面及其原生地面在逐次产洪条件下的产流量;其次,依据该种下垫面的水沙关系方程,分析计算其在逐次产洪降雨条件下的产沙量;该下垫面的产沙量与原生地面产沙量之差,即是该下垫面在本次产洪降雨条件下的新增流失量;最后,对该项目各类下垫面新增流失量求和,即获得本次产洪降雨条件下该项目的新增流失量。至此,分析得到了某一个项目在一次产洪降雨条件下的新增流失量,依此方法,可分析获得乌兰木伦河流域所有开发建设项目在研究时段(1986-1998年)内的新增流失量。

“黄河中游地区开发建设项目新增水土流失预测研究”课题在研究过程中,还采用水文法分析计算了乌兰木伦河流域开发建设项目在同一研究时段内的新增流失量,对上述试验研究成果进行了验证,并利用试验研究资料建立起用于分析、预测开发建设项目新增水土流失量的数学模型等方法体系,这里不再详述。

本文仅对开发建设项目新增水土流失试验研究的内容、方法及利用其成果对典型区域新增水土流失量进行分析的方法做了简要介绍,不足之处,敬请提出宝贵意见。