我国城乡居民旅游消费与收入之间关系的比较研究

2012-09-03苏发金

苏发金

(中南财经政法大学工商管理学院,湖北武汉 430073)

一、引 言

随着我国旅游业的迅速发展,旅游消费成为学术界研究的一个热点。很多学者对我国城镇居民与农村居民旅游消费与收入的关系进行了有益的探索,这些研究具有如下特点:一是在研究旅游消费众多影响因素时,将收入作为其中的一个变量加以考察。如刘文彬、王慧元和杨艳等揭示了影响居民旅游消费的因素,其中收入水平起重要作用[1]12-13[2]35-36。周翀燕等指出农民收入增长速度减慢且波动性大是制约农民旅游消费水平提高的首要因素[3]25-29。二是研究多以定性为主,局限于数据的统计分析。如谷惠敏和伍春来从居民收入分配及分配结构演变的角度,对中国国内旅游消费及其特征进行了理论性分析[4]19-23。三是随着计量经济学、统计学在经济领域的广泛应用,旅游消费与收入的关系在定量研究方面取得一定进展。如高书军、张广海通过建立城市居民人均旅游消费和人均纯收入、农村居民人均旅游消费和人均纯收入两个模型进行分析,认为城市居民人均旅游消费和人均纯收入在统计上存在着显著关系,农村居民的国内旅游消费具有较大的波动性,没有明显的规律[5]57-58。刁宗广根据2005年中国农村居民人均纯收入和2005年《中国国内旅游抽样调查资料》的相关数据,建立统计模型进行统计分析,认为中国农村居民经济收入直接影响中国农村居民的旅游人均消费和旅游购买力[6]195-199。周文丽、李世平依据凯恩斯消费理论,结合我国1994至2007年的数据,研究了我国城乡居民关于总可支配收入、旅游消费支出、城乡居民基尼系数与国内旅游平均消费倾向四个变量之间的关系,认为旅游消费支出与城镇居民和农村居民年总可支配收入正相关,国内旅游平均消费倾向与城镇基尼系数负相关,农村基尼系数与国内旅游平均消费倾向正相关的结论[7]33-38。从上述分析可以看出,我国居民旅游消费和收入关系的研究重点解决了如下问题:一是说明了影响旅游消费的影响因素中收入占有重要地位;二是收入水平、收入分配结构的变化对旅游消费有重大影响。

以往关于旅游消费与收入关系的研究存在一定的局限。首先,研究局限于旅游消费与收入之间的数量关系的讨论,对它们之间在统计上的因果关系缺乏研究;其次,旅游消费模型缺乏理论支撑。消费理论作为一种理论范式没有纳入研究之中,所以研究结果更多表现一种经验归纳,缺乏理论与实证的有机结合。三是没有对不同的消费群体进行分层考察。不同群体的收入水平不同,导致旅游消费行为表现出一定的差异。在我国提出以拉动内需促进经济可持续发展的背景下,旅游消费无疑是促进经济增长一个重要力量,对农村居民和城镇居民因收入水平不同而形成的旅游消费差异进行考察具有特别重要的意义。本文以西方消费函数理论为基础,运用协整分析、格兰杰因果检验等时间序列分析方法,对城镇居民和农村居民分层研究旅游消费与收入的关系,并对城镇居民、农村居民旅游消费行为的差异性进行比较分析,提出刺激城乡旅游消费的差别化政策建议。

二、理论依据和研究方法

(一)理论依据

本文以西方消费理论作为实证分析的理论依据。凯恩斯首先提出绝对收入假说,研究影响消费的主观因素及客观因素,强调实际消费支出和实际收入之间存在稳定的函数关系,居民消费支出的大小与收入水平相联系,现期收入的绝对水平决定消费,平均消费倾向递减。因凯恩斯的消费理论不能完美解释西方发达国家的长期经验数据表现,学者们开始为长短期消费函数的矛盾寻求新的解释。斯密西斯认为非收入因素也影响消费,他对库兹涅茨长期消费函数和凯恩斯短期消费函数的矛盾进行调和[8]46-54。杜森贝里提出相对收入假说理论,强调消费既受自身收入影响,也受自身过去收入、消费水平和他人消费行为的影响,在解释短期消费函数与长期消费函数矛盾时,引入消费“示范效应”和“棘轮效应”两个新概念。莫迪利阿尼提出生命周期假说,强调个人常常将消费开支置于长时期内进行规划,有利于在整个生命周期内实现消费资源最佳配置。弗里德曼持久收入假说的基本观点与生命周期假说相似,认为理性的消费者是为了实现效用最大化,不是根据现期的暂时性收入,而是根据长期中能保持的收入水平即持久收入水平作出消费决策。霍尔的随机游走假说把理性预期方法引入到消费者行为理论,并以生命周期假说和持久收入假说为基础,用流动性约束假说和预防性储蓄假说修正随机游走假说[9]83-87。上述理论为我国城乡居民旅游消费与收入关系的对比研究奠定了基础。

(二)研究方法

梳理消费函数理论发展史可知,早期的消费理论如绝对收入假说、相对收入假说等认为消费是现期收入的函数,后来的理论如持久收入理论、生命周期理论等则认为居民消费不是一个短期行为,应放在个人生命周期内进行考察,再后来的新理论如预防性储蓄理论、缓冲库存储蓄理论等在消费函数中引入不确定性因素[10]394-412。各种消费理论强调不同的重点,切入问题的视角有差异,但仍存共性即肯定收入决定消费,把短期波动和长期均衡看成收入与消费之间关系的本质体现。据此,遵照循序渐进原则与简洁性原则,本文实证分析利用凯恩斯的绝对收入假说、杜森贝里的相对收入假说和弗里德曼的持久收入假说,结合我国1994年至2008年的数据,实证检验我国城镇居民和农村居民的旅游消费行为。数据选取时间从1994年开始原因在于,由于旅游在很大程度上属于娱乐享受型活动,在很长时间里,大多数农村居民是旅游活动的旁观者,直到20世纪90年代中期,农村居民旅游才逐渐开始[11]55-56。

本文将我国城镇居民个体与农村居民个体分别作为研究对象,并假设所有城乡居民都有可能成为国内旅游者。城乡居民旅游消费支出与实际收入在本文是指人均指标,即城镇居民人均旅游消费支出(UTC),城镇居民人均可支配收入(UY)、农村居民人均旅游消费支出(RTC)以及农村居民人均可支配收入(RY),数据来源于中国统计年鉴。下面利用我国数据对各个阶段的消费函数理论进行检验,先考察本期旅游消费与本期收入的关系,实证检验凯恩斯绝对收入假说,再引入上期旅游消费变量,实证检验杜森贝里相对收入假说,最后加入持久收入变量,实证检验弗里德曼持久收入假说,通过这些理论在我国的实证效果,对我国城乡居民收入与旅游消费的关系进行比较研究。

三、实证检验

(一)城镇居民旅游消费行为实证检验

1.凯恩斯绝对收入假说检验

平稳的时间序列才能进行回归分析,非平稳序列进行回归,易造成虚假回归,t值、F值、DW值和R等传统的统计量会出现偏差[12]199-211。下面先利用 ADF 检验对变量的平稳性进行检验,再对平稳时序协整分析。不变价格的城镇居民人均旅游消费支出用UTC表示,城镇居民人均可支配收入用UY表示,分别对UTC、UY进行单位根检验,结果表明UTC、UY均为2阶单整的时间序列,是否存在协整关系,需运用 EG 两步法进行检验[13]154-157。

先按凯恩斯消费函数理论,建立回归模型(1),用OLS方法对参数进行估计,再用AR(1)进行修正,消除自相关。

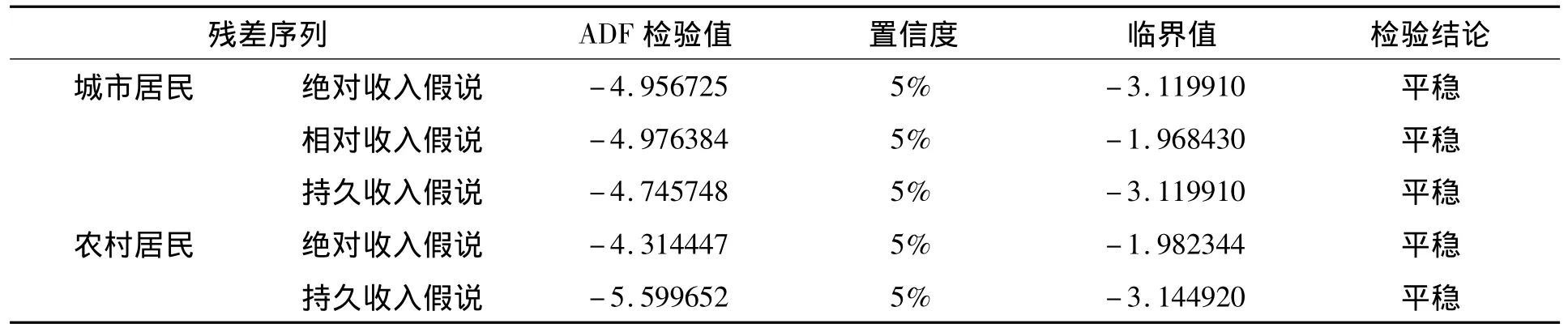

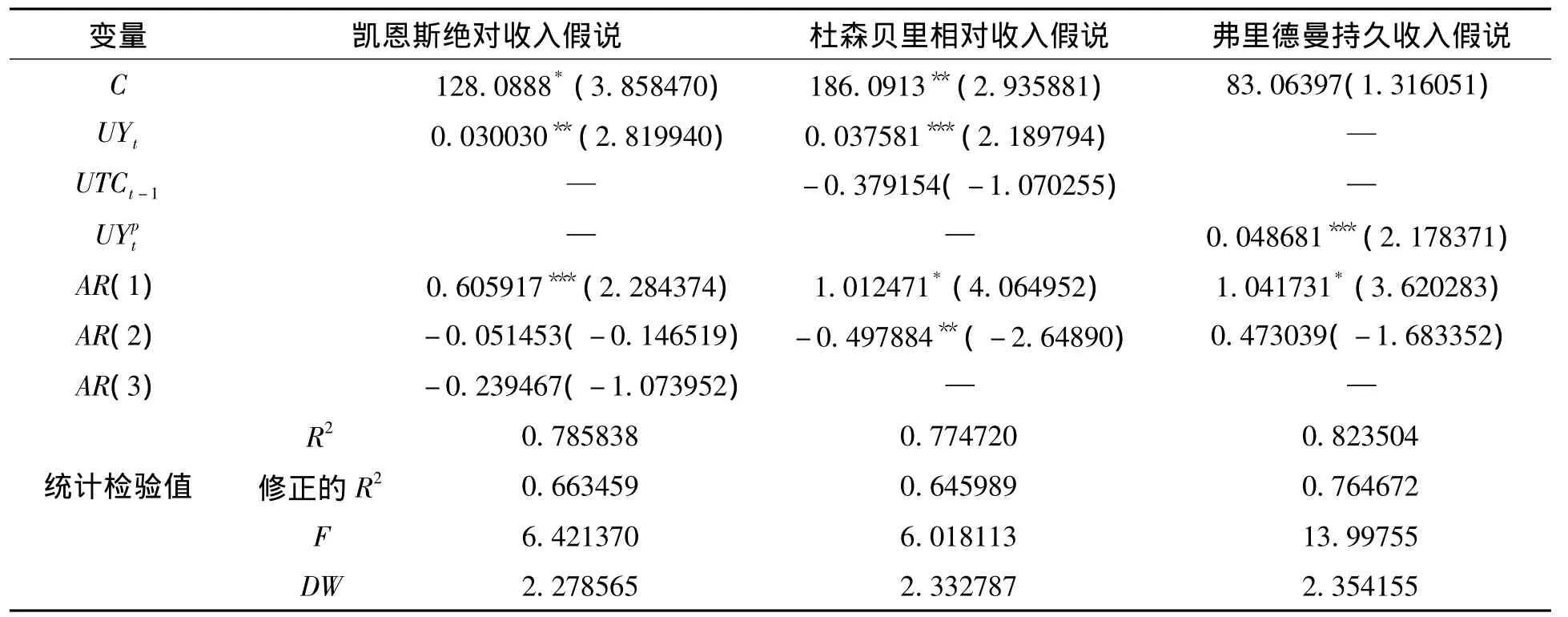

回归结果(表1)说明,无自相关性,回归参数显著,模型拟合效果好;对残差Et进行ADF检验,结果(如表2所示)显示残差序列为平稳序列,说明城镇居民本期旅游消费与本期收入之间存在协整关系,我国旅游消费行为实证检验支持凯恩斯绝对收入假说。

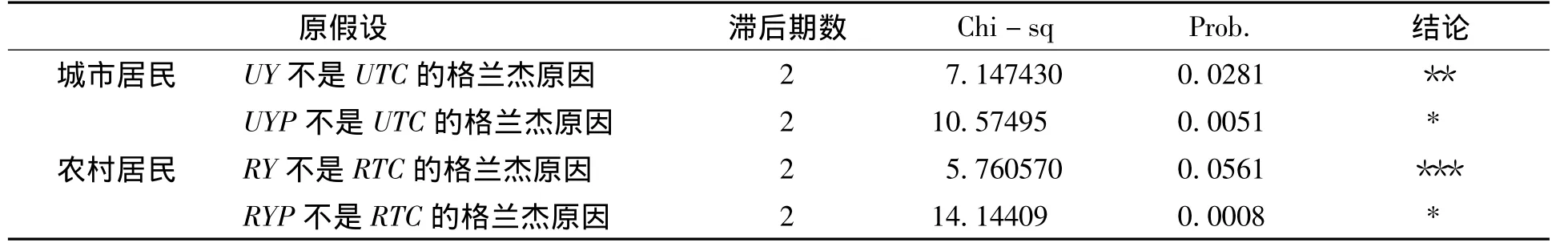

对时间序列UTC、UY进行Granger因果关系检验,考察一个变量的滞后项是否对另一个变量产生影响。由于城镇居民人均旅游消费支出UTC以及城镇居民人均可支配收入UY均为I(2)时间序列,且存在协整关系,对时间序列建立无约束 VAR模型,如式(2)、式(3),进行Granger因果关系检验。VAR的滞后阶数的确定采用赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC),将数据输入Eviews软件可得滞后二阶的SC值和AIC值最小,如表4所示,故选择VAR(2)模型做Granger因果关系检验,结果表明,在5%显著性水平上,城镇居民人均可支配收入UY是城镇居民人均旅游消费支出UTC变动的格兰杰原因,进一步证实了凯恩斯绝对收入假说。

2.杜森贝里相对收入假说检验

杜森贝里认为不但本期收入影响居民本期消费,自身过去收入和消费水平及他人消费行为也影响本期消费[14]66-73。因为减少影响变量个数可以简化问题,故在此只选取前一期旅游消费为自变量,并将这一自变量纳入凯恩斯消费函数,记前期旅游消费解释变量为UTCt-1,其为2阶单整时间序列,建立回归模型(4),用OLS法进行参数估计,检验结果如表1。

由表1知,无自相关性,回归参数显著,模型拟合效果好;对残差Et进行ADF检验,结果(见表2)显示残差序列平稳。故城镇居民本期旅游消费支出与本期收入和前期旅游消费之间存在协整关系,城镇居民本期旅游消费支出受本期收入、前期旅游消费水平的共同影响,即城镇居民旅游消费具有“棘轮效应”,杜森贝里的相对收入假说在我国旅游消费中被证实。

3.弗里德曼持久收入假说检验

持久收入包含过去的收入、当期收入和预期收入,而预期收入难以估算,为分析的方便,持久收入用本期与滞后n期的实际收入的加权平均数来表示,离本期近的收入赋予较高的权数。城镇居民的持久收入用本年和滞后3年收入的加权平均数来表示,权数分别为0.4、0.3、。因持久收入是四阶段移动平均数,故样本数据城镇居民可支配收入的时间段要往前推移3期,即1991-2008年。依式(5)检验城镇居民本期旅游消费与持久收入(UYp,2阶单整时间序列)的协整关系,回归结果如表1所示,残差的ADF检验如表2所示。结果表明,城镇居民本期旅游消费支出与持久收入之间存在协整关系,本期旅游消费受本期收入和滞后各期收入的影响,弗里德曼的持久收入假说得到证实。

通过建立无约束的VAR模型(式6、式7)对城镇居民旅游消费支出UTCt和持久收入之间进行格兰杰因果检验;可以得知,在1%的显著性水平下,城镇居民持久收入是其旅游消费支出变动的格兰杰原因,检验结果如表4所示。

表1 城镇居民人均旅游消费支出关于收入的回归结果

表2 残差序列Et的ADF检验结果

(二)农村居民旅游消费行为实证检验

1.凯恩斯绝对收入假说检验

利用ADF方法对农村居民人均旅游消费支出(RTC)与农村居民人均纯收入 (RY)两个时间序列变量进行平稳性检验,结果表明均为2阶单整,即 RTC~I(2),RY~I(2),运用 EG两步法检验两个变量是否存在协整关系。

回归模型如式(8),依据凯恩斯消费函数理论,用 OLS方法对参数进行估计,并用AR(3)进行修正,消除自相关。

结果如表3所示,无自相关性,回归参数显著,模型拟合优度效果好。对残差Et进行ADF检验,结果显示(表2)残差为平稳序列,故农村居民本期旅游消费与本期收入两个时间序列存在协整关系,我国农村居民旅游消费行为证实了凯恩斯绝对收入假说。

通过建立无约束的VAR模型(式9、式10)对农村居民旅游消费支出RTCt和可支配收入RYt之间进行格兰杰因果检验,可以得知,在10%的显著性水平下,农村居民可支配收入是农村居民旅游消费支出变动的格兰杰原因,检验结果见表4。

2.杜森贝里相对收入假说检验

RTCt-1表示农村居民前期旅游消费。RTC、RY、RTCt-1均为2 阶单整时间序列,对农村居民本期旅游消费与本期收入和前期旅游消费之间的协整关系(11)进行检验,结果见表3。

表3显示,变量农村居民前期旅游消费支出RTCt-1的参数估计值未能通过t检验,而且系数为-0.379154,与经济意义不相符,模型存在明显的共线性。为了进一步确认这一点,用逐步回归法检验,发现去掉变量RTCt-1,模型更有解释力。RTC和RTCt-1不存在协整关系,杜森贝里的相对收入假说不能解释我国农村居民旅游消费行为。

3.弗里德曼持久收入假说检验

农村居民持久收入仍用本年和前3年收入的加权平均数来替代,权数分别为 0.4、0.3、0.2和0.1,农村居民可支配收入的时间段为1991-2008年。检验农村居民本期旅游消费与持久收入(RYp,2阶单整时间序列)的协整关系(如式12),回归结果列示在表3中,残差的ADF检验结果见表2。结果显示,农村居民本期旅游消费支出与持久收入存在协整关系,农村居民本期旅游消费受本期收入和以前各期收入的影响,弗里德曼持久收入假说得到证实。

构建无约束的VAR模型(式13、式14)对农村居民旅游消费支出RTCt和持久收入RYpt之间进行格兰杰因果检验,可以得知,在1%的显著性水平下,农村居民持久收入是农村居民旅游消费支出变动的格兰杰原因,弗里德曼的持久收入假说得到进一步验证,检验结果见表4。

表3 农村居民人均旅游消费支出关于收入的回归结果

表4 城乡居民旅游消费支出与收入之间的格兰杰因果检验结果

四、结论与建议

(一)结论

(1)从实证检验的结果可以看出,城镇居民、农村居民旅游消费支出与本期收入、持久收入之间存在长期的均衡关系,本期收入、持久收入是影响城镇居民、农村居民旅游消费支出变动的格兰杰原因。因此,本期收入、持久收入都是解释我国城乡居民旅游消费的主要变量,只有收入水平提高,城乡居民的旅游消费水平才会相应提高。

(2)影响城镇居民与农村居民旅游消费的因素有差异。实证说明,城镇旅游消费受前期旅游消费影响,而农村居民消费不受前期旅游消费影响。就本期消费与前期消费的关系而言,城乡居民旅游消费行为存在较大差异。从旅游消费支出模型回归结果来看,城镇居民前期旅游消费UTCt-1的系数为0.513952,参数估计值通过了t检验,说明城镇居民本期旅游消费与前期旅游消费的联系较明显,城镇居民旅游消费的“棘轮效应”得以体现;而农村居民前期旅游消费支出RTCt-1的参数估计值未能通过t检验,且系数为-0.379154,与经济意义不相符,说明农村居民相邻期间旅游消费之间的关系并不显著。城镇居民旅游消费体现出“棘轮效应”特征,这与城镇居民生活经济来源稳定有关;更重要的是相对农村居民而言,城镇居民的社会保障体系更为完善,实施也更早,解决了城镇居民生活的后顾之忧,即使经济波动、收入下降,也不会轻易降低旅游消费支出。

(3)城镇居民与农村居民自发旅游消费与旅游边际消费倾向有差异。从表1和表3可知,各类旅游消费函数实证检验结果都表明城镇居民的自发旅游消费都高于农村居民。城镇居民在绝对收入假说消费函数中的自发消费为504.3263元,在相对收入假说消费函数中的自发消费为237.6574元,在持久收入假说消费函数中的自发消费为475.9759元,而农村居民的自发消费分别为 128.0888、186.0913、83.06397元。出现这一差异与城乡居民的生活条件和消费环境有关。城镇地区的生活水平普遍高于农村地区,城镇居民基本消费支出必然高于农村居民,城镇居民旅游支出高于农村居民也理所当然。

表1和表3还表明我国农村居民的旅游边际消费倾向高于城镇居民,农村居民在绝对收入假说消费函数、相对收入假说消费函数、持久收入假说消费函中的边际消费倾向分别为0.030030、0.037581、0.048681,而城镇居民的边际消费倾向分别为 0.023526、0.013534、0.029236,这些数据也证实了边际消费倾向递减规律。当前,城镇居民消费结构正在转型升级,由旅游等基本生活消费转向高档消费,城镇居民收入增量在满足基本生活消费之后,大部分被储蓄起来 ,用于未来购买汽车、住房等大宗耐用消费品,或用于投资以获得财产性收入。而我国农村发展滞后,城乡收入差距不断拉大,农村居民收入水平相对较低,多数农民仍旧停留在以基本生活为主的消费阶段。对城镇居民而言,旅游是较低层次的消费,需求的收入弹性较小;而对农村居民来说,旅游在其基本消费中层次较高,需求的收入弹性较大。这就是我国农村居民旅游边际消费倾向高于城镇居民的主要原因。

(二)建议

(1)完善收入分配制度,提高城镇居民收入水平和边际旅游消费倾向。在效益优先、兼顾公平的原则下,逐步解决收入分配不公,收入差距扩大问题,加强收入的结构性调整,加大对低收入人群的转移支付力度;国民收入分配适当向居民倾斜,增加劳动力要素收入在总收入中的占比,将经济增长的好处让城镇居民分享,降低劳动收入的不确定性,保证城镇居民收入持续快速增长;转变经济增长方式,加快经济结构和区域结构调整力度,促进经济持续增长;推进公共服务体制等相关制度建设,健全社会保障体系,为城镇居民构建一个安全网络,促进城镇居民旅游消费需求的日益增长。

(2)促进农村居民增收,优化农村居民旅游消费产品结构,转变农村居民消费观念。与城镇居民不同,农村居民旅游消费的边际倾向较高,制约农村居民旅游消费水平提高的主要因素是农村居民收入水平低、农村旅游消费结构不合理、消费观念落后。为了提高农村居民旅游消费水平,首先,应努力拓展农民增收的途径,积极实行各种减负的措施,深化农村生产要素的市场化改革步伐,切实提高农民的收入水平。加强农村公共品投入,建立健全农村社会保障体系,降低农村居民家庭保障的投入。其次,降低旅游消费门槛,积极开发适合农村居民消费需求的旅游产品;促进农村金融发展,开展农村居民信用消费业务,提升农村居民旅游消费需求层次;再次,引导农民转变消费观念,加强对农村居民的旅游休闲消费宣传,培养其科学文明的休闲消费习惯,提升其旅游消费意识[16]23-27。

[1]刘文彬.影响城乡居民国内旅游消费的若干因素分析[J].消费导刊,2009,(2).

[2]王慧元,杨艳.城市居民国内旅游消费行为决策研究[J].商业研究,2009,(18).

[3]周翀燕,李祝舜.我国农民旅游市场开发初探[J].旅游学刊,2004,(4).

[4]谷惠敏,伍春来.中国收入分配结构演变对国内旅游消费的影响[J].旅游学刊,2003,(2).

[5]高书军,张广海.国内旅游消费模型及实证研究[J].统计与决策,2004,(4).

[6]刁宗广.中国农村居民旅游消费水平及区域差异研究[J].地理科学,2009,(2).

[7]周文丽,李世平.基于凯恩斯消费理论的旅游消费与收入关系实证研究[J].旅游学刊,2010,(5).

[8]曾令华,赵晓英.中国城镇居民消费函数分析——基于1978-2000年的数据[J].山西财经大学学报,2006,(12).

[9]依绍华,聂绍伟.我国农村居民旅游消费与收入关系实证研究[J].经济学动态,2011,(9).

[10]余永定,张宇燕,郑秉文.西方经济学(第3版)[M].北京:经济科学出版社,2002.

[11]封岩.现代西方消费行为理论的综述[J].商场现代化,2009,(8).

[12]Granger,C.W.J..Some Recent Development in a Concept of Causality[J].Journal of Econometrics,1988,(39).

[13]高铁梅.计量经济分析方法与建模—Eviews应用及实例[M].北京:清华大学出版社,2006.

[14]潘文轩.我国城乡居民消费行为的差异性及其政策含义[J].统计研究,2010,(8).

[15]张丽峰,柳彬德.我国居民旅游消费对经济增长的影响分析[J].技术经济,2009,(5).

[16]赵东喜,刘永涓.农村居民旅游消费影响因素研究[J].旅游论坛,2010,(2).