基于问题的对话教学在地理教学中的运用

2012-09-01湖北省宜都市第二高级中学443311湖南省桑植县第一中学427100刘绍春

湖北省宜都市第二高级中学 ( 443311) 王 清 湖南省桑植县第一中学(427100) 刘绍春

“问题”与“对话”是新课程改革中使用频率较高的两个词语,两者之间有着密切的联系。巴西著名教育家保罗·弗莱雷认为,对话是教育的主要途径之一,他认为,要使教育有成效,提问是关键。前苏联心理学家马秋斯金认为,对话最基本的结构是“问题——回答”……人正是凭借问题吸引他人对自己的注意。基于问题的对话教学是指在师生地位平等的前提下,以对话产生的问题作为对话的启动程序,通过对话师生共同创生知识和教学意义的过程,本文结合自身地理教学实践对基于问题的对话教学进行初步探讨。

一、前对话活动:酝酿问题阶段

传统教学中所说的教师的“备课”,包括“备大纲”“备教材”“备学生”,实际上是教师与文本、学生、自我之间开展非言语性对话的过程,属于酝酿问题的前对话阶段,对话的目的在于获得课堂的“驱动力”——问题。问题设计恰当,则能够有效地调动学生的参与,启发学生的思维;反之就会阻碍学生思维和智力的发展,甚至影响学生的地理学习积极性。因此,教师应准确把握课标要求、透彻理解教材内容,针对学生的“最近发展区”设计出需要解决的若干问题。

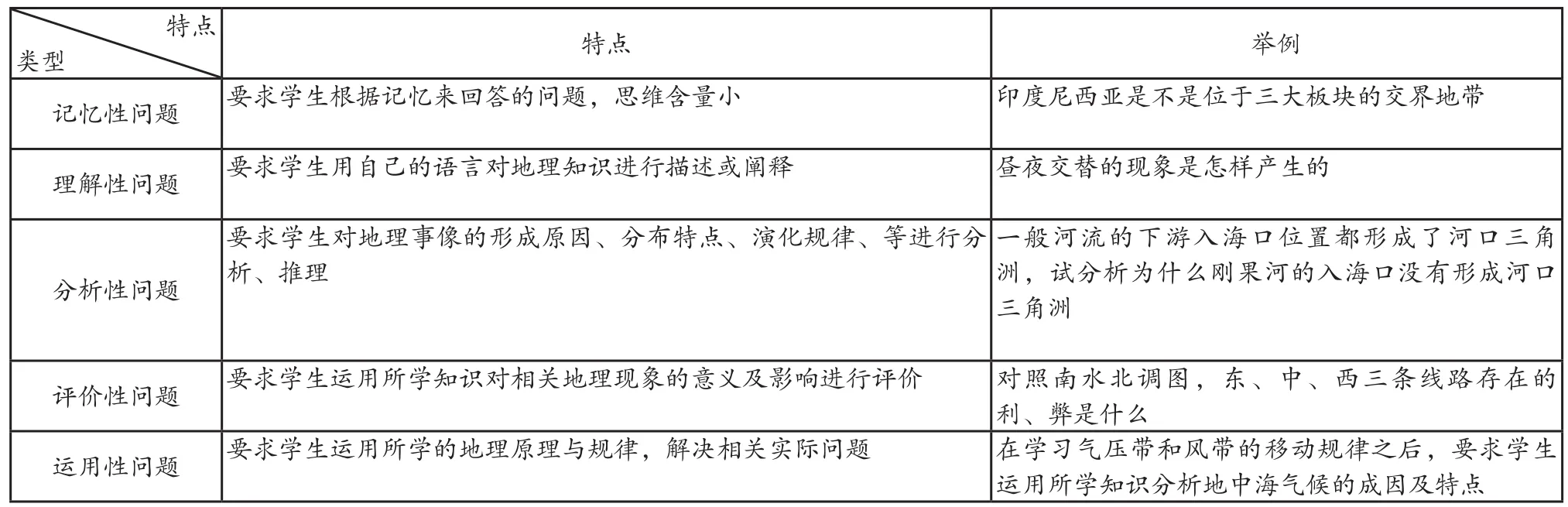

根据教学内容和所要达成的教学目标的不同,地理课堂中的问题大致分为以下几种类型:①记忆性问题;②理解性问题;③分析性问题;④评价性问题;⑤运用性问题(见下表)。

地理课堂中教师设问的常见类型表

目前新课改注重对学习过程和学习能力的评价,教师应尽量减少对思维含量小的记忆性知识的提问,而应着眼于学生能力的提高、情感态度及价值观的养成等方面设计问题。另外,在学生课余与文本、社会生活对话的过程中,也会产生一些问题并带着这些问题走进地理课堂。

二、启动对话活动:提出问题阶段

为改变教师独霸课堂的“独白式”教学,实现学生与教师拥有平等的话语权,师生间以问—答形式展开的对话交流成为地理课堂的重要特征。课堂提问作为实现与学生的交往互动,沟通交流,理解与对话的重要手段,也是培养学生能力,引导学生思考的必要途径。为使教师的提问达到预定的目的与效果,笔者认为应遵循以下原则。

1.问题应具有针对性

如果教师的提问随意性大、目标不明,学生就难以理解设问意图、缺乏思维的方向,甚至误入歧途,白白浪费时间。有效的地理问题必须明确、具体,针对性强,能够为学生指明思考问题的方向,这就需要教师认真钻研课程标准,把握大纲要求,吃透重难点,精心设计问题,并用准确、简练的语言进行表述。

例如,对于人教版教材中“热力环流的形成”这一知识,如果教师直接提问:热力环流是怎样形成的?,则显得过于模糊、笼统。可以将问题改为:读教材P30“热力环流的形成图”,当地面A处受热,B、C两地冷却,在垂直方向上空气分别会怎样运动?在高空何处形成高压?何处形成低压?近地面呢? 高低空的水平运动的方向是怎样的?

如此,将问题具体化后,增强了提问的针对性,学生根据问题的提示去观察示意图,形成自己对热力环流现象的理解,而不是照本宣科、直接从教材中找答案机械回答问题。

2.问题应具有趣味性

某些情况下,教师的提问是为了吸引注意力,引起学生的好奇心,学生只有对地理学习充满兴趣,才会产生强大的动力,积极主动地参与到学习活动之中。如何使地理问题富有趣味性?一是要恰当联系生活中的地理现象,使学生体会到地理知识的实用性;二是巧妙设置富有悬念的情境,激起学生探究问题的欲望。

例如,在学习“国际日期变更线”这一内容时,教师可以提出这样问题:一艘在海洋上航行的船上,一个孕妇生下了一对双胞胎,妹妹比姐姐迟生半个小时,结果人们后来发现按出生日期妹妹比姐姐大,这可能是什么原因呢?

诸如此类不合常理的现象自然会引起学生的好奇,从而为寻求问题的答案而积极投入到学习之中,如果教师发现学生有倦怠情绪,也可以采用此种方式重新唤起学生的注意。但要注意问题应与所要学习的知识有密切的联系,不能单纯为追求新奇而提出与学习内容无关的问题。

3.问题应具有探究性

有位教育家曾提出过这样的观点:“应该让学生就学科内容形成问题,具有对知识的好奇,然后再去探索,去寻求答案,解决认知上的冲突,通过这种活动来使学生建构起对知识的理解。”学生的探究活动需要以教师的问题为引领,因此,问题本身应具有一定的探究性。

例如,对“昼夜长短变化与太阳直射点移动的关系”这一规律的探索,教师可利用多媒体课件创设直观情境,学生通过观察北半球某地昼夜长短随着太阳直射点的移动而发生变化的动画过程,探究以下问题:①当太阳直射北半球时,北半球的昼夜长短状况是怎样的?(昼长还是夜长);②当太阳直射南半球时,北半球的昼夜长短状况是怎样的?(昼长还是夜长);③昼夜长短变化与太阳直射点移动的关系是怎样的?

这样,学生借助于教师提供的多媒体动画以及围绕目标所设计的问题开展师生之间、生生之间、人机之间的对话交流,在对地理现象或规律的描述、阐述中建构认知体系。

4.问题应具有层次性

根据皮亚杰的认知同化理论,学生对新知识的学习是建立在原有的知识经验的基础上的,认知的过程遵循由浅入深、由易到难的规律。因此,教师对问题的设计应具有适当的坡度,即具有一定的层次性,将教学内容设计成一个环环紧扣、逐步推进的问题系列,引导学生的思维向纵深延伸、横向拓展,从而帮助学生建立起知识的纵横联系,形成对地理事象的全面、深刻的认识。

例如,对北印度洋季风洋流的形成过程的理解,教师可以引导学生回顾、复习南亚季风的成因、特点,然后过渡到北印度洋季风洋流。教师可画出南亚及北印度洋海区的板图,对照地图,提出以下问题让学生讨论交流、思考回答:①南亚地区主要是什么气候类型?②南亚地区冬季、夏季分别吹什么风?试分析其形成过程?③受当地季风的影响,北印度洋海区夏季的洋流流向是怎样的?冬季呢?④一艘由波斯湾运输石油到日本的船只,在7月份经过斯里兰卡附近,是顺水航行还是逆水航行?

此例中把学生理解难度较大、思考过程复杂的问题分解成若干相互联系的小问题,通过对学生已学过的南亚季风的复习,深入引导学生理解北印度洋季风环流的形成过程,最后通过案例的形式考查学生对知识迁移运用的能力。

三、开展对话活动:解决问题阶段

地理课堂是教师实践教学理念的主阵地,基于问题的对话教学其环节大致包括 :情境设置——自主学习——合作探究——评价提升四个环节,对话活动贯穿始终,在对话交流中实现师生之间、生生之间、生本之间的对话交流,对于实现由“带着知识走向学生”的灌输式教学向“带着学生走向知识”的引导式教学的转变具有重要意义。

1.创设情境,激发对话愿望

教师在导入新课或者在开始一个新的学习内容之前,往往需要精心设置一个问题情境,以激发学生的学习兴趣,引发学生认知冲突,启迪学生思维。通常教师可采用语言表述、图片资料、课件展示、模拟活动等多种形式,即通过师生之间、学生与学习媒体之间的对话活动,将学生的注意力吸引到新课学习中或某一探究活动中。

例如,在学习地表形态的变化时,教师向学生讲述一个现象:考古工作者在喜马拉雅山上发现了海洋生物的化石,在台湾海峡的底部发现了古代森林的遗迹,这是为什么呢?学生一听,觉得非常惊奇,叽叽喳喳地发表自己的见解,继而教师又说,地壳及地壳的表面是在不断的发生变化的,沧海也可以变成桑田!通过本堂课的学习,大家就会明白其中的道理。可想而知,学生会对本堂课的学习充满了期待!

2.解读文本,明确对话主题

教材是地理知识的重要载体,是学生学习的主要资源,不仅包括以图文形式存在的知识性内容,也包括“活动”“读图思考”“案例分析”等活动性内容。在教师讲解之前,布置学生阅读教材中的图文资料,即通过学生与文本之间的对话,了解该内容所包括的主要知识点,明确本堂课学习的主要内容即对话主题。在教师的引导下,学生就自己对文本的解读发表自己的观点,提出需要探究的问题,也许学生的观点会偏离教学主题,教师应巧妙地将学生的观点与教师的预设进行整合重组,属于学生感兴趣、同时又是符合教学主题的内容,应作为重点的探究问题。学生所提出的但与课堂教学主题无关或关系不大的问题,可以让学生利用课余时间去探究。

案例1:关于“美国”教学的对话活动

学生阅读教材“美国”

师:美国作为世界上最发达的国家之一,同学们对这个国家的了解肯定不少。通过刚才对教材的阅读,同学们还想比较深入地了解美国的哪些知识呢?

生1:我想知道这个国家位置有什么特点?地理位置的优越性和缺点。

生2:我想知道美国历届总统的故乡在哪儿?

生3:我想知道美国的农业、工业、城市等方面的情况,我们中国与美国的差距究竟在什么地方?

生4:我想知道为什么美国能成为世界上的头号强国?

生5:我想了解美国的种族歧视到底是什么样的?

……

师:从同学们想知道的问题中老师可以看出大家对美国这一个国家充满了好奇,对于同学们的这些问题,有些我们可以在课堂上解决,有些问题大家可以利用空余时间上网查阅,或同学之间相互交流去解决。本堂课我们主要从自然、经济和社会三个方面来探讨美国的问题(教师根据学生的提问和教学要求筛选并板书)。

3.合作探究,对话融合互动

新课程提倡合作、探究学习,教师将学生所要学习的内容设制为某一情境下的若干由浅入深、有内在联系的问题,学生在教师问题的指引下进行讨论、交流,教师作为“学习共同体中的首席”,参与到与学生的对话之中,不断地对学生的发言进行点拨、引导,纠正学生思维中的偏差,控制学生对话的进程与方向;对学生的发言不断地进行质疑和追问,在对话中把学生的认识引向深入,学生的思维逐渐变得开阔,学生分析、解决问题的能力增强。

案例2:探究“冷锋”的对话活动

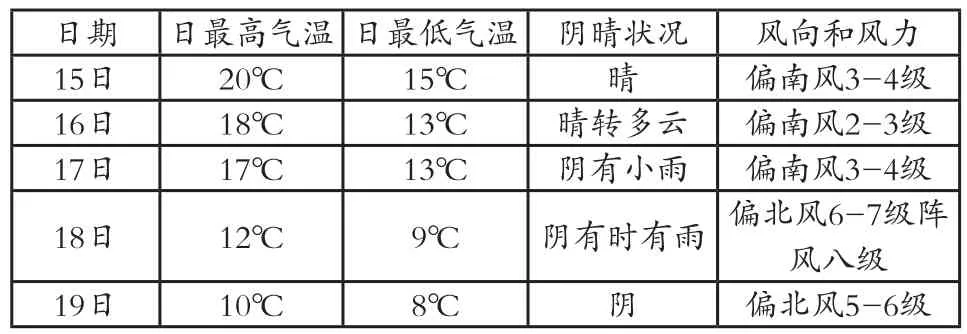

师:天气变化是我们日常很关注的一个现象,最近我将近几天报纸上刊登的宜昌天气预报资料整理成了一张表格(以PPT形式展示),请大家对照表格说说近一周来天气有哪些变化?”(学生以四人小组为单位,开展讨论交流,教师参与到学生讨论之中)

日期 日最高气温 日最低气温 阴晴状况 风向和风力15日 20℃ 15℃ 晴 偏南风3-4级16日 18℃ 13℃ 晴转多云 偏南风2-3级17日 17℃ 13℃ 阴有小雨 偏南风3-4级18日 12℃ 9℃ 阴有时有雨 偏北风6-7级阵风八级19日 10℃ 8℃ 阴 偏北风5-6级

生甲(脱口而出):温度降了十度,怪不得冷了好多。

生乙:是的,前天夜里还下雨了,完全一样啊。(学生惊叫起来)

生丙:风向从偏南风转成了偏北风,风力也变大了。

师:为什么会有这些变化?(此处体现了教师的引导,引起学生对天气变化原因的思考)

生丁:冷空气来了呗(学生不以为然的说)

师(追问):你怎么知道是冷空气来了?(引导学生深入观察思考)

生:因为这几天从偏南风转成了偏北风,在中国偏北风是从北方高纬来的,比较冷,自然是冷空气了。

生戊:老师,那你能预测接下去几天的天气吗?(学生反问)

师:能啊,明后天天气会由阴转晴,但温度还是比较低,还是挺冷的,大家还要多穿点衣服。

生已:哇!地理老师跟诸葛亮一样能神机妙算啊!(学生心情异常兴奋,全场大笑)

师:这几天天气为什么由晴转雨?能否用图说明冷空气南下的过程?(成功激发了学生的学习热情,引出对锋面系统的探究)

(学生跃跃欲试,高喊:我来我来……)

(学生边讨论边画锋面图,不少学生拿出课文找依据,场面相当热烈)

师:(教师指导性说明)“冷空气气团主动推进,暖空气被迫上升,越往高空,温度越低,水汽凝结成雨,所以天气就由晴转雨了……”(适时的讲解可以澄清学生的认识,加强学生对地理事物的理解)

4.总结评价 拓展对话意义

在对话式教学中,教师还应发挥“裁判员”的作用,及时对学生在对话交流中的观点、行为进行评价,指出问题回答的可取之处,鼓励其参与的积极性,还要对其回答中存在的不足之处明确指出,以使学生形成对地理问题的正确认识,也有利于学生逐步形成自我评价体系。另外,教师还需要引导学生对一个阶段的学习内容进行总结、归纳,帮助学生学会自我建构完善的知识体系,为促进学生的深入思考,培养学生学以至用的迁移能力,教师还可以提出一些拓展性问题,为后续对话教学的展开作准备。