启功:“坚净居”里“坚净翁”

2012-08-30曾焱

曾焱

“善书者不择笔”

启功在北师大红六楼宿舍住了20多年,家中现在还保持着他去世前的原貌。书房十来平方米,兼做会客,一排书柜、一张桌子和三座沙发就把房间塞满了。隔壁相连通的小屋里,堆放了资料和存书,进去几乎没有落脚的地方。

故宫文物专家朱家溍的家中,书斋上“蜗居”两字是启功为老朋友题写。在启功这间书房里,右边墙上也有一幅他自己的笔墨:“行文简浅里,做事诚平恒。”陪伴他生活多年的内侄章景怀告诉本刊,启先生写了好几遍,最后选出这幅。

启功的书法世人争相索求,好多作品都在这张小书桌上铺写而成。桌子三面堆书,能供人伏案的地方也就两尺见方。章景怀说,当初“九三学社”的人送他这桌子,本来是张西餐桌,启先生当书桌用了20多年,“甚至那种折叠的小饭桌铺开了他也能写”。

文房四宝,他一概不讲究名贵。他生前喜欢用衡水地区一个小笔厂做的毛笔,7分钱一支,一次让人订过200支。也不择纸,随便一个纸头拿过来就写。有人拿贵重的锦帛过来求字,启功就跟家人嘀咕:这上面写出来总觉得不如写在纸上的好,心里有负担啊,写不好就毁了东西了。他手边有个小铜骆驼,当镇纸用,面上的锈已经给磨掉了,看起来古色古香似古董一般,其实就是他在日本老铺买的玩意儿。

对砚台,他也只要求下墨、好研。收藏砚台的人都要雕工,启先生却不喜欢那种雕得精美繁缛的,砚台在他这里还有个外号,叫“压狗石”,是《济公传》里的词。人家送他好砚,许多他都随手送给学校,说我这楼受不了,压塌了。他家里也曾有一方祖传下来的名贵砚,康熙用过,上有砚铭:“一泉之石取其坚,一勺之水取其净。”所以启功为自己的书斋取名“坚净居”,有一款名章“坚净翁”。1977年,启功把康熙之砚捐给了辽宁省博物馆,馆长杨仁恺亲自到他家来商谈。说话间,杨见桌上还有件溥心畬的手卷,就说那也捐我们得了,启功说“好”,就让一并取走了。现在走进他家饭厅,左手墙上还能见一幅钤印了“坚净翁”的《墨葡萄》,上面题写:“小园一望去,青紫尽团园,借问谁知道,蒲桃酸不酸。”章景怀说,启先生平时画山水多,花卉动物极少见,除了这幅《墨葡萄》,印象中他好像只给夏公(夏衍)画过一只猫。

章景怀正陆续把启功先生临写的帖搜集起来出版,现在已有20多种。“到80多岁了,启先生还在临各种帖。他有一比喻,说临帖好比京剧演员吊嗓子,是基本功,每临一遍就自然会有提高。他喜欢临柳公权的《玄秘塔》,还有黄庭坚、苏东坡的。最常临的就是智永的《千字文》和《唐人写经》,拿小学生写大字的那种本子,临了好多本,还写上这是‘第九遍、‘第十遍,每回来人见着就给要走了。有一次史学家王伯祥老先生的儿子王湜华拿着他家藏的清末影印本董其昌草书《琵琶行》过来,请启先生阅帖,还让给临写了一卷,后来王伯祥老先生写了个跋,还直说孩子不懂事,让人写这么多。”

在身边人眼里,启功对物质生活没有什么要求,宠辱无惊。1957年后,启先生的姑姑跟母亲相继去世,自己也被错划成“右派”,和老伴章宝琛从老房子搬到西城小乘巷,寄居在老伴的弟弟家。章景怀说他那时还小,他们孩子和父母一家住北屋三间,加起来不过30平方米,启先生和老伴住一间七八平方米的南房,屋里头一半砖地一半土,因为太潮湿,只能拿油毡在床后头挡着潮气。

《启功口述历史》的整理者、北师大赵仁珪教授告诉本刊,他第一次见启先生就在这小乘巷的旧厢房里。“我1978年考上北师大中文系古典文学系研究生,因为这是‘文革后学校的第一届研究生,北师大调动了中文系的所有名教授给我们上课,启先生也是其一,主讲唐宋诗词。那时候学校刚落实政策,住校外的老教师可以派车接送,我们9个同学就轮着去接启先生。我第一次去是1978年冬天,见启先生屋里就一张单人床,一个很简易的沙发,两个方凳,还有一张桌子。纸糊的顶棚已经漏得千疮百孔了,到晚上能听到老鼠在上面跑的声音,窗户也破了,往里灌风。启先生曾写诗描述这种境况:‘东墙雨后朝西鼓,我床正靠墙之肚。袒腹多年学右军,如今将作王夷甫。他发愁自己有天像王夷甫一样被快塌的房子给压死了。”在赵仁珪印象中,启先生一点不讲究,上课从不穿西装。“在家里更不讲究,随便穿个棉毛裤,露个肚皮。这点和王世襄先生像,有名士风度。”赵仁珪回忆,那时启先生住在那么差的环境里,还自己给他们加了一门课,叫《书目答问》,是张之洞编写的,是一种版本目录学。学校教室排不开,他就在宿舍上课,说这样更随便。那届有9个研究生,另有一些知道了消息也过来旁听的,十几口子挤在一个宿舍里,启先生跟他们并肩坐在下铺,跟聊天似的,知识就传授了。启先生后来说,他对文献学、版本目录学的知识,都是小时候跟私塾先生积累起来的,现在大学中文系的老师一般讲不了,因为没有这种专门研究了。

就是那个到处漏风的小厢房里,每天照旧客人不断。章景怀记得很清楚:“常来常往的老朋友,我们小时看到的都是文物界那些大学者,像张葱玉(张珩),那时是国家文物局文物处副处长,还有徐邦达、于省吾。‘文革中间人少了,‘文革结束后他社会名望越来越高,来家找他的人也越来越多。最厉害的时候,这边跟人说着话,那边好几个人等着,这拨谈完送走了,那拨再进来。从前的老朋友,像冯其庸、吴小如,反不好来了。”

“我们家里人有时候底下聊天,就说三姑爷这书什么时候看哪?一天到晚的人不断,都没有一个整时间。启先生起居没规律,随性,不一定早起,困了就睡,你真不知道他什么时候看书,好奇这人的学问从哪儿来,书怎么写的,文章怎么做的。有时晚上我们起来上厕所,看见他开着灯看书呢,坐那儿写东西。他总睡不着觉,习惯在枕边放十几本书,晚年还特地买了本《苏轼诗集合注》。”

博观而约取

章景怀问过启先生,您这辈子下工夫最深的是什么?启功说,就是书画鉴定。他从不参与买卖,在鉴定里没有利益,始终是一个纯粹的学者。

在《启功口述历史》中,他评价自己说:“曾学书学画,以至卖所书所画,逐渐能识古今书画之真伪。而我一生所从事的工作始终不离中国的古典文化,这又为我的书画鉴定奠定了更深厚的基础。现在有些人擅长考辨材料之学,但自己不会写,不会画;有些人会写会画,但又缺少学问根底,做起鉴定家就显得缺一条腿。幸好我有两条腿,这是我的优势。”启功曾为晋人陆机《平复帖》做整理研究,全帖9行86字,首尾完整,但用字、用笔都古奥难辨。启功以他的书法造诣和书画之外的广博知识,不但释出全文,而且把残损的5个字补出了3个。

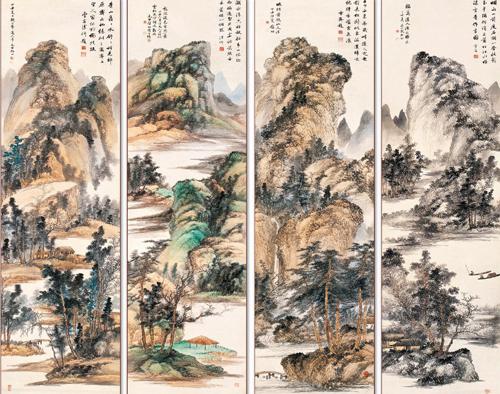

从十几岁开始,启功就跟随教授他绘画的贾羲民出入故宫观摩古代名画。贾先生“不但会画,还博通经史”,启功听他逐一讲解过范中立的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、赵孟頫的《鹊华秋色图》等作品,画中的那些图章、题款、画法,所有细节都清楚地印在了脑子里。在《忆先师吴镜汀先生》文中,启功也写到跟随吴镜汀学画时,自己在鉴定方面所受的影响:“又在观看古代名画时,某件真假,先生指导,必定提出根据。画的关键处是笔法,各家都有各自的习惯特点。元明以来,流传的较多,比较常能看到。每见某件画是仿本时,先生指出后,听者如果不信,先生常常用笔在手边的乱纸上表演出来,某家的特点在哪里,而这件仿本不合处又在哪里,旁观者即使是未曾学画的人,也会啧啧称奇,感喟叹服。”

抗战胜利后,启功不到30岁即被故宫聘为专门委员鉴定书画。他的职业鉴定生涯从故宫古物馆开始,解放后仍继续留任;到上世纪80年代,他又被选为全国书画巡回鉴定组和国家文物鉴定委员会主任委员,和张珩、谢稚柳、徐邦达、杨仁恺等顶尖专家一起,澄清了包括名帖《三希堂》在内的许多古代书画问题。启功自己晚年说,经他过眼鉴定的文物要以数万计,甚至是十万计。“从这一点来说,我这一辈可谓前无古人。”

社会上有人说“启先生不打假”,其实那只是对他自己的作品,是无奈。外面做他假字画的人太多,他不愿太追究,他跟身边的人说:人家也下了相当大的工夫了,你说这是假的,不等于夺人饭碗么?有人找他鉴定某幅字到底是不是他写的,启功说:写得好都是真的,写得不好那是假的。再问:“您看这幅写得怎么样?”他就回答:“这写得比我好。”

可在为国家文物做鉴定的时候,他从不含糊其辞,无论处在什么时代,“必定提出根据”的态度始终跟随他。天津历史博物馆有一张题为“臣范宽画”,启先生一看就定其为伪,因为老师贾羲民当年曾告诉他,郭若虚在《图画见闻志》里有载:“(范宽)名中正,字中立(也作仲立),华原人,性温厚,故时人目之为范宽。”启先生说:范宽是绰号,形容他度量大,试想他怎么能把别人给他起的外号当做落款写到画里呢?更何况他能在皇帝面前大不敬地以外号自称吗?他总结了7条在鉴定中容易由社会阻力带来的不公正:皇威、挟贵、挟长、护短、尊贤、远害、容众。“简而言之,前三条是出自社会权威的压力,后四条是源于鉴定者的私心。”

启功喜逛书摊、淘碑帖,但不一定要珍籍孤本,越贵越好不是他的标准,他是有用就买,影印的也可以,不一定求原版。有学书法的人迷信碑拓,临帖时故意模仿拓后出现的断笔、麻刺,启功戏称那是“断骨体”和“海参体”。他指出,碑拓须经过书丹、雕刻、毡拓等几道工序才能完成,每道工序都要有一次失真,再加上碑石风化磨损,所以才会有变形,把断笔视为“金石气”很可笑。从碑帖研究中,他悟到了要善于“通过刀锋看笔锋”,想象其墨迹的神态。

在书画鉴定领域有大名,启功自己却不嗜收藏,只是偶尔往家买几件感兴趣的或可供研究的东西。上世纪90年代,启功曾花重金从海外收购回一件吴镜汀的山水长卷精品《江山揽胜图》,吴镜汀是他少时跟随学画的恩师,他买这长卷是为了缅怀老师的画艺。1999年,香港翰墨社编印一套“中国近代名家书画全集”,启功自己出资,将《江山揽胜图》印行为其中的一卷画册——《吴熙曾》(吴镜汀名熙曾)。

据章景怀说,启先生还从拍卖会上买回过自己的东西,却是迫不得已:“香港《大公报》有个副刊“艺林”,90年代初,启先生应允了他们每期在上面写一两首讲书法史的诗,再配上注解,叫做《论书绝句百首》。连载完后,手稿都归了副刊那位主编,再后来这人把手稿给卖了,启先生就不大高兴。东西辗转被一个台湾人买去,之后又出现在北京的拍卖会上,启先生知道以后就自己给买回来了。”

“行文简浅里”

启功去世后,有人感慨:好多问题没人可问了。他像一本活词典,很多东西张口就来,就算他自己说不上来,叫人去哪里查找答案,一查就肯定是了。

据他身边的人说,启先生记忆力好得让人吃惊,年轻时听过看过的都不忘记,甚至对朋友们的家史他也都了然于心,有时候朋友自己记不清楚是怎么回事了,他能说出来:你家祖上有几个大爷,每家的房子是怎么布置的,说得一清二楚。跟赵仁珪做“口述历史”的时候,启先生聊到哪首诗,随口就背得出来,那时他已经91岁了。

启功在北师大从教70来年,专攻古代文学、古典文献学,也擅小学、史学、鉴定学、宗教学,甚至对少有人接触的敦煌变文也做过系统勘校。变文是讲唱一类的俗文学作品,约产生于初唐时期,在11世纪初因宋真宗明令禁止僧人讲唱而致文本与实物从此失传。学术界对敦煌遗书中保存的变文开始深入研究是在20世纪初,罗振玉、郑振铎等大学者都曾致力于此。上世纪50年代中期,启功和王重民、王庆菽、向达、周一良、曾毅公等学者一起,利用国内外公私所藏变文原卷、照片、已刊本及他们自己过去的校录稿,对敦煌变文进行了系统整理与校录研究,他们的往来信件及校稿资料便形成《敦煌变文集》稿本。启功去世3年后,2008年11月,章景怀将家中的旧藏稿本捐给了国家图书馆古籍部,其中大多为启先生手稿,或有启先生校语。国家图书馆在发布消息时指出:这批资料共218种、1000余页,是敦煌吐鲁番资料阅览室成立20年来收到的最大批量敦煌学研究手稿。

上世纪50年代,启功先生还为《红楼梦》程乙本做过注释。1952年,作家出版社邀请俞平伯、华粹深、李鼎芳、启功一起校注整理《红楼梦》程乙本,但1953年出版时没有给他们署名。1957年,人民文学出版社在此基础上重新整理《红楼梦》,请启功先生独立注释新版,并在出版时加上了“注释者启功”的字样。启功先生被打成“右派”后,他的名字被从版权页上抹掉了,直到2000年人民文学出版社重印《红楼梦》才又正式加署:校订者俞平伯,注释者启功。启功熟悉满族生活,学识又杂博,这是很多红学者不能达到的,他却从未以红学家自居过。50多年里,《红楼梦》印刷近百万册,他却笑说自己不过是注些桌椅板凳。他这辈子只发表过两篇有关《红楼梦》的论文——《读红楼梦札记》和《红楼梦注释序》,全都从自己所专注的注释领域来探讨问题而其他不做多言。启功说:“整理古籍得有绝对的多方面的常识,不是说专门学问你钻研得多深多透,多有独到的见解,不是这个问题,而是要懂得常识。”

2003年,启功被推举为西泠印社的社长。西泠百年来云集学者精英,吴昌硕、李叔同、黄宾虹、丰子恺、吴湖帆等人都曾是印社成员。印社有个传统:每任社长都推请一位德高望重、学识渊博的国学大师来担此职。启功在80年代初被理事会选为副社长,在1992年第四任社长沙孟海去世后,西泠印社的领导来找启功,启功说你们去请朴老(赵朴初),朴老要不答应,再来找我。2000年,朴老也去世了,启功不再推辞,在2003年西泠百年诞辰之际接任了第六任社长。启功自己不治印,并非篆刻大家,但通金石之学。他跟身边的人说:西泠印社这是把篆刻艺术放在中国传统文化的大环境里看,所以让我来当社长。

启功一生癖嗜碑帖,自言学书法的途径也是大量临摹古人的碑帖。他作过一首《贺新郎?癖嗜》,里面说:“历代法书金石刻,哪怕单篇碎块,我看着全可爱。”在搜集资料出版《启功题跋书画碑帖选》的时候,北京碑帖藏家孟宪章拿来一个大提箱,满满一箱,都是启先生在小乘巷时给题跋过的。孟宪章说,每次自己拿了收藏的碑帖去,启先生阅看后当场就题,他就站旁边等着看。“从来不带打草稿的,也不打格,就这么写。”

启功曾说,在鉴定经验方面,他从民间“专家”身上受益不少——除了琉璃厂古董铺的掌柜和师傅,像孟宪章这样的民间藏家也在其中。孟宪章比启功小十几岁,家住安定门内大街,父亲解放前是开百货公司的,所以他从十五六岁就迷上碑帖、古籍,他常去的几个书铺像灯市口中国书店、琉璃厂庆云堂、西城燕都书店,也都是启功常去的地方,两人于是成了“交买卖”的点头之交。孟宪章家对门有个街坊是摆摊卖旧书的,南面小院里还有一个卖旧书的坐商,启功也老去找他们,慢慢地和孟宪章就有了比较多的交往。“到80年代了,他还上我这来借过碑帖,我也常去小红楼请他题跋。我跟他交往这么多年,一包茶叶、一块糖球也没买过。后来岁数大了,就走动不了了。”

孟宪章曾半捐半卖了北京故宫八百来本藏帖,家中还留有《郭友道碑》(清初拓片)、《泰山刻石》(明末清初拓片)、《多宝塔》(南宋拓片)、《砖塔铭》(乾隆拓片)等珍品,启功一一鉴赏题跋过。孟宪章说,启先生那回来借颜真卿的《争座位帖》(晚清拓片),他家一共收藏了六七本,启先生见过其中三本好的并给题跋过,可他只开口借了最次一本,这是要让主人安心。这四本《争座位帖》,别人看不出分别,但启功还会在来的时候在题跋里留一句话:各种拓本不同只在几微之间。孟宪章说,我收藏了这么多年也没看出不一样,“几微之间”到底在哪儿呢?他把四本帖拿出来一字字找对,最后发现早期一点的拓本里,那个“名”字最后一横笔写得比较长些。“以后再有人把《争座位帖》的拓本拿来鉴定,这就可以成为一个标准了。所以说启先生了不得。”孟宪章告诉本刊,交往这些年,启先生给他的最大影响就是:书不全对。

“有一次我跟启先生上中国历史博物馆去看王羲之的《圣教序》。这是唐碑,是一个叫怀仁的和尚把王羲之的各种字摘出来凑在一起拼的‘集字,不真是王羲之写的。但对学‘王字的人,这碑等于是必经途径——《兰亭序》才200多字,这个有2000多字。当时都流传历史博物馆收藏了‘传世最佳本,另外,天津艺术博物馆里还有一个‘墨皇本挺出名。馆长就问,您看哪个好啊?我说还是‘墨皇本好,因为我觉得王羲之的字必须肥润好看。馆长于是跟启先生说,您看,我们这本里面的‘纷字还多了一撇呢。启先生说,这一笔是拓的时候用白纸使劲‘杀下去的——就这么会儿,他辨出了多那一笔不是真的。”

“做人诚平恒”

北师大中文系以前有三大教授,有人攒了一段子描摹他们:某先生亢而不卑,某先生卑而不亢,启先生不卑不亢。启先生一向礼数多,来客人了,握手一定站起来,照相不能说我坐着你站着,甭管是谁来了最后都要送出门去。他也从来不吝惜自己的笔墨,随手送人,据章景怀说,北师大的老司机几乎每人都有一两件启先生的东西。赵仁珪也说,他们这届研究生毕业的时候,启先生答应给他们一人一幅字,有时课上他就会说,今天我写了一张什么什么,送给你们某一位了啊,下次又写一张,送另一位。赵仁珪记得启先生写给他的是一首论白居易的诗:“齐名元相岂堪侔,妙义难从句下求。境愈高时言愈浅,一吟一上一层楼。”

“他也被人骗过,比如来人说什么我爸爸我爷爷病了,就想求您一幅字,启先生便会满足他。我后来告诉启先生,这人出门后很得意,他知道了也不生气。有一次张中行先生就说他了,启先生您忒拿东西不当东西了!启先生跟他说,您说我拿它当东西又能怎么样呢?”章景怀回忆。

可碰上派秘书来索字的高官,启先生有时也不那么客气,对人说:“我要是不写你们首长不会停发我工资吧?”有想请他题“难得糊涂”四个字的,启先生一定拒绝:要用这四个字,郑板桥有现成的,复印一份就可以挂了,何必要再写?我看这样的人已经够糊涂了,这是什么年代?还要装糊涂?所以我绝不写这四个字。

启功不太关心他的字在外面卖多少钱,不过他在诗里也写过“一字千金一竖行”,跟身边的人说过“我都没想到”。他得的笔润大部分都捐给了他1990年倡立的北师大励耘奖学基金会,用来帮助贫困学生;其余的救灾用了些,自己也留一点。赵仁珪说启先生大手大脚,请朋友到处一吃就差不多了,还有很多钱送给了亲戚朋友,包括学生有什么困难,启先生听说以后也会拿出钱来资助。“要说启先生对钱根本不过问也不是,他有一首诗叫《夜中不寐,倾箧数钱有作》,写自己把箱子倒出来数钱。不过说到底这诗还是怀念他的母亲和老伴:‘纸币倾来片片真,未亡人用不须焚。一家数米担忧惯,此日摊钱却厌频。酒酽花浓行已老,天高地厚报无门。吟成七字谁相和,付与寒空雁一群。这就是他对钱的概念。”赵仁珪说。

“他和我姑姑感情十分好,他开玩笑说,这封建婚姻跟狗皮膏药似的,贴上去就摘不下来,可你们这自由恋爱就跟氢气球似的,一撒手就跑了。我姑姑其实是一个从老旗人家庭出来的老式妇女,字认得,但不多,算不上知书吧,但十分达礼。我姑姑去世后,多少人给他张罗找老伴的事,他不愿意,说‘伴字的‘单立人要是变成‘绊脚丝就麻烦了。”章景怀说。

不愿写回忆录

“对出自传这件事情,启先生一直有顾虑,他的理由也很简单,就是不愿回忆痛苦。老先生平时跟开心果似的,逗笑的话张口就来,别人跟他聊天都是一种享受,但实际上他一个人静下来的时候很孤独,让他回忆过去那些事,心里非常痛苦。”赵仁珪在接受本刊采访时说。

启功是清皇族后裔,雍正皇帝的九代孙,属雍正第五子和亲王弘昼这一支,本该是富贵王孙。但从启功的上好几代,家世已经没落,他在辛亥革命后第二年出生,周岁失怙,由寡母和一生未能出嫁的姑姑养大,三口人勉强维持生活。

启功说过,他小时候背的第一首诗,是祖父抱他在膝上,为他击拍吟诵苏东坡的《游金山寺》。祖父还让他背过苏东坡的另一首诗,题目长,内容也艰涩,说的是有个人从小过继给另外一家,后来回到自己家得见母亲的故事。祖父是要他千万不能忘记了母亲的恩德。到晚年时候,对这首长诗启功还能倒背如流。每想起这段孤苦生活,他总是非常难受。他在自己挣钱养家后买下的第一部书,是清代学者汪中的《述学》,因为汪中也早年丧父,小时候生活非常艰苦,每到寒夜只能和母亲相拥取暖,不知能否活到天亮。启功每次读到这个,都“泪涔涔滴于纸上”。

启功迫不及待要出去养家糊口,中学没毕业就开始靠写字画画卖些钱。他在12岁上小学前,读过几年旧式私塾,从15岁起先后跟随北京画坛名宿贾羲民、吴镜汀、溥心畬等人学画,向名儒戴姜福学古文,20岁前“渐渐在诗画方面有了些小名气”,能偶尔卖出几幅小作品了。启功家虽败落,还是有些世交的老朋友,其中有一个天津的望族周学辉周九爷,是他曾祖的学生,表示愿意资助他继续上大学至出国留洋。启功对他非常感激,但是心里想:我上大学,我母亲、我姑姑谁来养活呢?还是从中学肄业了。辅仁大学老校长、解放后任北师大第一任校长的史学家陈垣,不看重学历而爱惜启功的才学,1938年安排他进入辅仁大学中文系教国文,指导他读书做学问,从此为启功的人生打开了一条路。晚年启功将自己捐建给北师大的奖学金取名为“励耘”,用的是陈垣的书斋名,不忘这份大恩。

启功从来不愿以“爱新觉罗”为姓,也没有改姓过“金”,声明自己只姓“启”名“功”。有人来信写“爱新觉罗?启功收”,他给退回去,写“查无此人”。他说,满族人没这么写的,这是外国的习惯,还“点儿启功”呢。他从前有过一个“爱新觉罗”的名章,解放后再没用过。1988年,同族人想以“爱新觉罗”为名举办书画展,启功拒绝参加,并赋诗两首明志,其中一首写:“闻道乌衣燕,新雏话旧家。谁知王逸少,曾不署琅玡。”意思是王羲之也从不以出身高贵的琅玡家自居。和那些恨不能把“爱新觉罗”四个字供起来夸耀身世的人相比,启先生唯愿“半文不受祖宗恩”——“爱新觉罗如果能真的作为一个姓,它的辱也罢,荣也罢,完全要听政治的摆布,这还有什么好夸耀的呢?何必还抱着它津津乐道呢?”

启功这辈子,稍微快乐一点儿就是‘文革之后了,启功自己讲话:“我那叫‘贼星发亮。”他1980年当选为“九三学社”中央委员,1984年担任中国书法家协会主席,1986年被文化部聘为国家文物鉴定委员会主任委员、故宫博物院顾问,1992年被聘为中央文史研究馆副馆长,1999年萧乾先生去世后又接任馆长……即便这样,他反过来还是难免痛苦:“想起来我现在有钱了,我的母亲和老伴却从来没跟我享过一天的福。”晚年后,老朋友们约他出去游玩,启功都以腿脚不行婉言谢绝了,他说其实不是自己真走不动道了,是一想起来我一个人去算什么啊,母亲、姑姑和老伴都不在了,我一个人去享受,我哪儿忍心啊。这种心情,他跟劝他写回忆录的赵仁珪说过不止一次,诗里面也写了很多,在《古诗四十首》里就有“风物每入眼,凄恻偷吞声”的句子。

章景怀说,启先生有次跟他聊天,说他再不愿碰《红楼梦》了,是他的伤心事。“我两次注释《红楼梦》得的稿费,一笔葬了我母亲,一笔葬了我姑姑。”

在正式做“口述历史”前,曾有一个东北的记者来采访过启功,启功也跟他谈了两三回过去的经历,后来启功跟赵仁珪说:“你不知道,我跟他每谈完一次,就好多天睡不着觉,痛苦不堪,后来我就不再跟他谈了。”记者用有限的采访资料写了一本启功杂忆,启功跟赵仁珪说里面很多写得不准确。他这才开始考虑写回忆录的事情。

等到最终同意和赵仁珪一起来做口述的时候,已是年过90的人了,知时日无多。2002年春的一天,师生两个坐在那张书桌前,用一台很简单的双卡录音机开始了工作。启功那时的身体状况已经不允许他每天口述了,赵仁珪时不时地去趟他家,看启先生这天精神好不好。若是启先生说了“行啊,那就说说吧!”就赶紧录;看他状况不好,那天就不提了。每次启先生能和他说上一两个小时,就跟平时聊天一样,从小时候说起;讲到过去那些难受的事情,还是伤心,但口气很平静。

“他断断续续地讲,大约有二三十回。讲一个阶段我就整理一段,然后把整理出来的内容慢慢再给他读一遍——启先生那时得了眼疾,几乎看不见了,听力还可以。讲完以后不到一年的时间,启先生就去世了。”

启功被葬在万安公墓,墓碑的形状是一方砚台,他的《自撰墓志铭》就刻在上面:“中学生,副教授,博不精,专不透。名虽扬,实不够,高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚,妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

(实习记者苏孟迪、余欣对本文也有贡献。感谢北京师范大学教育基金会为采访提供的帮助。本文图片由北师大出版社提供)