徜徉自主学习园地 营造信息技术给力课堂

2012-08-27吴福舟

☆ 吴福舟

(江苏省丹阳高级中学,江苏丹阳 212300)

高中信息技术教学内容多为操作性强的内容,教师在确立教学目标时重在体现学生学习主体的地位,针对学习内容明确相应的任务,进而围绕目标自己主动动手操作、动脑思考问题,积极、主动地参与学习活动,这种操作性较强的学习任务使得学生在主动性上大为提高;同时高中信息技术教材内容或主题与学生的学习生活、社会生活密切相关,给予学生很多的个体选择机会,易使学生形成自主参与情感;强大的现代媒体的支撑,为高中信息技术的自主学习打下坚实的基础,大量新型的资源媒体为学习者提供图文音像并茂的、丰富多彩的交互式人机界面,能为学习者提供符合人类联想思维与联想记忆特点的、按超文本结构组织的大规模知识库与信息库,因而,很易于激发学习者的学习兴趣,为学习者实现自主学习创造有利条件。由此可见,高中信息技术学科非常适宜开展自主学习,笔者在信息技术的教学过程中对自主学习进行了积极的尝试,下面谈谈自己的体会。

一、精心设计开放性课堂,使学生“想学”

信息技术教学中每一个任务的确立都要根据学生现有知识状况、教学内容统筹安排而定,设计任务时要坚持科学、适度的原则。首先,任务的设置要有层次性,要关注学生的学习基础和学习能力的差异,保证每一个学生都能进行有效的探索。基本的任务要求全体学生都能完成,提高的任务要使部分学习能力好一些的学生通过探索、尝试也能够完成,保持一种探索的张力。其次,设计的任务必须紧紧围绕教学目标,既含有学生已有的知识和技能,又涵盖将要学习的新知识和技能,能体现新旧知识的结合。其三,任务的规模应大小得当,要充分考虑学生已储备的知识,要确保任务的难度适中,每一任务中涉及的知识点不宜过多,避免出现学生畏惧任务的现象;任务也要有梯度,只有经过努力能完成的任务,学生才能从中得到学习的乐趣。其四,任务的设计应具体化,贴近学生的实际生活,这样学生才喜欢任务、接受任务并主动完成任务。我们在设计任务的时候要考虑到留给学生一定的创新空间,鼓励学生从不同角度思考问题,用不同方法解决问题,促进学生创造性思维的发展。其五,在确定教学任务时要注重增强学生自我效能感。自我效能感是美国心理学家班杜拉在社会学习理论中提出的一个核心概念。它是指人对自己能够进行某一行为能力的推测和判断。学习活动中的自我效能感则是指学生对自己能否胜任某项学习活动的自信程度。一般来说,自我效能感高的学生由于对自己的学习能力充满信心,因此,在确立学习任务时常常选取适合于自己能力水平又富有挑战性的任务和要求,在实际学习过程中,精神饱满、积极主动,敢于正视遇到的问题和困难,并努力采取各种方法克服困难、解决问题,以保证学习的成功。

笔者在进行《5.2.3视频、动画信息的简单加工》的教学时,通过广播演示一个移动动画:小球从左向右运动。学生仔细观察教师的操作,笔者分析制作移动动画的必要条件,然后学生按照操作要求,完成小球从左向右运动的动画。

在完成上述任务后,笔者通过如下几个问题拓展延伸学生的知识:怎样修改动画,可以使得小球从上向下运动?再从下往上来回运动?如何实现小球大小的缩放?

这样学生可以在足够的时间和空间范围内,由自己来确定时间的分配,进行方案设计并进行实验操作,对实验的事实加以分析并做出结论。让学生真正感受到自己是学习的主人,激发其主动参与的热情,变“要我学”为“我要学”。

二、发展元认知能力,使学生“独立学”

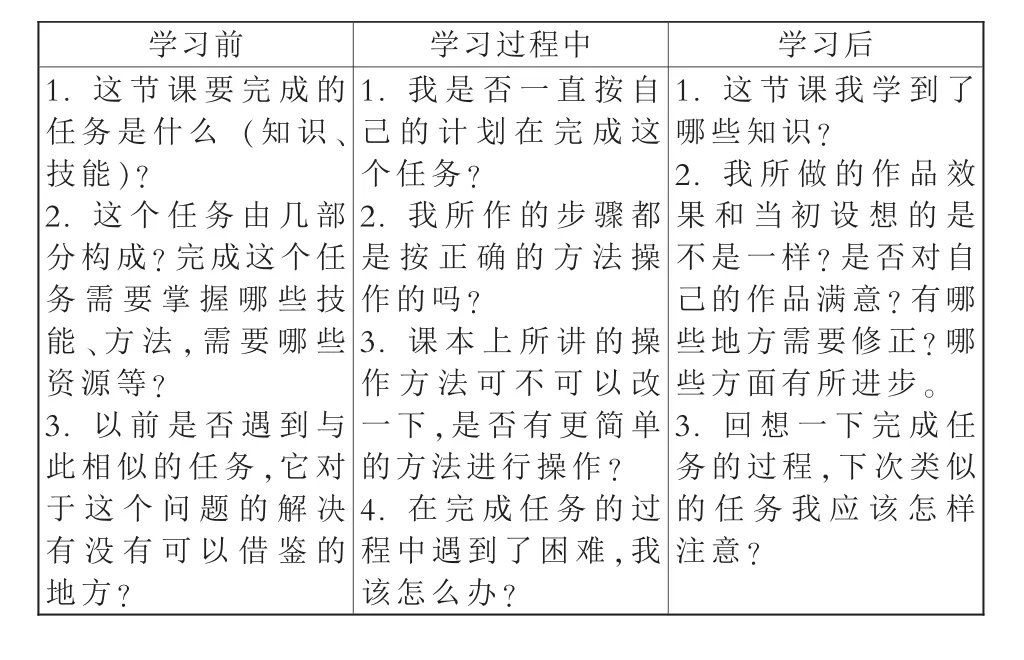

笔者在教学中鼓励学生更多地自我提问,“自我提问单”(如表1所示)是学生自我监控的有效帮手,学生能够在自我提问单中根据自己的需要对其进行适合自己的修正与填补,逐渐形成由教师设计自我提问项目转向由学生自主设计自我提问项目,完成由他控到自控的过渡,学会自我提问的方式方法。如:学生自问“我是否正确使用了格式刷工具”、“我现在的作品是否己经完善”、“在程序设计过程中的步骤有没有出错”等等。通过这些自问,学生可以更清晰地看到自己思维的过程,并在此基础上发展自我调节和自我监控能力。

表1 自我提问单

三、留给学生自主探究的时空,使学生“乐学”

1.营造宽松的自主探究氛围

自主探究是教学活动的核心,要真正让学生自主地参与探究学习并获得不同的发展,就必须营造一种和谐的、宽松的、开放的探究氛围,促进学生自主探究、发现、“再创造”。教师必须放下架子,走下讲台,以平等的态度尊重每一个学生,成为学生学习的组织者、引导者、合作者和促进者,建立一种资源共享的伙伴型师生关系,这样,学生才敢想、敢说、敢做,思维才会活跃,才会生动活泼地学。当学生遇到困难,教师要为学生提供精神上的鼓励,以保护学生自主学习的热情,从而最大限度地发挥学生自主探索学习的潜能。

2.保证足够的探究时间

教师首先要给足学生获取事实的时间,这个环节不仅是学生探究活动的开始,而且是继续探究活动展开的基础。其次,教师要给够学生整理加工事实的时间。在这个环节,学生要通过语言把收集的各种事实以及对事实的看法进行相互交流。一般来说,用于学生获取事实、整理加工事实的时间不能少于15-20分钟。

3.提供自由的探究空间

(1)提供合作交流的空间。按照学生个性、学习水平、智能因素等情况,混合编组或自愿组合,在空间上采用个人独立研究与小组合作相结合的形式,让学生进行相互交流,达到人人教我、我教人人、各展所长、共同发展、共同提高的目的。

(2)提供课外探究的空间。众所周知,学生今天的学习,其深远的意义在于能“终身学习”,因此,教师更有责任把他们的自主探究不断引向更加自觉能动的、永无止境的纵深,那样的学习才真正具备了永无衰竭的动力源。所以,在保证教学任务的前提下,要尽可能为学生多安排些课外活动空间。

在《5.1.4数字化图像的简单合成》教学中,笔者首先展示用七巧板拼出各种生动形象的图形,学生大开眼界,跃跃欲试;接着演示绘制七巧板的过程;然后要求学生自主探究,发挥想象创作有一定寓意的图形。学生立即行动起来,有的构思,有的描绘,有的迫不及待创作起来,20分钟后,学生的创作完成,作品中有简单的运动造型、可爱的小动物、栩栩如生的人物,一个学习基础较弱的女生创作了一颗树,虽然比较简单,但是得到同学的赞扬。笔者没有要求所有学生创作同样作品,或者必须达到什么标准,而是发挥其主动性、积极性自由创作,培养学生的创新精神和思维能力。

四、尊重学生的个体差异,引导学生“分组学”

(1)确定分组。笔者对所教班级学生的信息技术基础知识和技能、学习能力和兴趣等情况进行调查,从中挑选出那些对计算机操作比较熟悉、学有余力、素质过硬的学生,作为组长。按照本人自愿的原则,将全班学生进行分组,每个组一个组长和三个组员,并在上机座位上做相应的调整,尽量让每小组坐在同一列,且组长坐中间,这样有利于组员之间的沟通、帮助。

(2)加强对组长的培训和指导。大家知道,信息技术课基本上在微机室上,学生天性好动,上课只顾自己玩,经常做与课堂无关的事情,甚至打游戏,若无有效组织那将会变成“放羊式”学习,课堂效果可想而知。因此,加强对组长的培训和指导,并在此基础上发挥他们的积极性,才能更好地监管、辅导本组的组员,也能避免上述弊端。

(3)辅导与交流。上课期间,组长的及时指导和组内互帮互助既能缓解燃眉之急,又加强了组内的协作,而组员间的优势互补,互帮互助,献计献策,齐心协力的团队精神得以潜移默化的培养和体现,教师巡回指导、点拨各组,并及时表扬做得好的小组与个人,然后组间交流、小结,总结经验、方法,博采众长。

在信息技术课堂教学中,重视自主学习,引导学生独立探索就是要引导学生用学过的知识、方法解决问题,在解决问题的过程中深化对知识的理解。探索开始时,教师可给予必要的引导,然后让学生自己探索。在探索过程中要注意观察学生的探索行为、思维方向,必要时教师要为学习者的思维和问题解决活动提供必要的引导和有力的支持,帮助学习者形成解决问题的思路,启发学生对自己的学习进程进行评价反思,并随着问题解决活动的进行逐渐让学生更多地去管理自己的学习,负责自己的探索活动,让信息技术能力在体悟探究中“成长”,使他们感受到成功的体验,营造给力的信息技术课堂。

[1]Dale Scott Ridley Bill Walther著,沈湘秦译.自主课堂[M].北京:中国轻工业出版社,2001:215.

[2]王升.主体参与型教学探索[M].北京:教育科学出版社,2003:261.

[3]王庆茂.成功教育研究[M].济南:山东教育出版社,2001:176.

[4] 董奇.论元认知[J].北京师范大学学报,1989,(1):68~74.

[5]Carol.Marra Pelletier 著,李庆,孙麒译.成功教学的策略:有效的教学实习指南[M].北京:中国轻工业出版社,2002:87.