《人民日报》怎样投入朝鲜战争报道

2012-08-10钱江

钱 江

1950年6月25日,朝鲜内战爆发,美国迅速武装干涉,还命令第七舰队进入台湾海峡,朝鲜战争扩大为大规模局部战争状况。如何掌控和投入朝鲜战争报道,是新中国成立之初 《人民日报》突然面临的情况。

《人民日报》第一时间向朝鲜战场派遣记者

战争开始前,朝鲜劳动党中央总书记金日成曾来北京,向毛泽东等中国领导人通报朝方作战决心,听取意见。但是,具体到战争哪一天爆发,则是朝方高度机密。担任人民日报社社长只有半年的范长江,和此前几个月担任人民日报总编辑的邓拓对此都没有准备。对这场战争的规模和激烈程度,需要有一个认识和判断的过程。

朝鲜战争爆发当日,在 《人民日报》夜班值班的总编室值班主任是李庄,他事后回忆,整理稿件的时候,他还满脑子是国内问题,突然接到一条惊人的消息:朝鲜战争爆发了。于是临时调整版面,把消息登了出去。

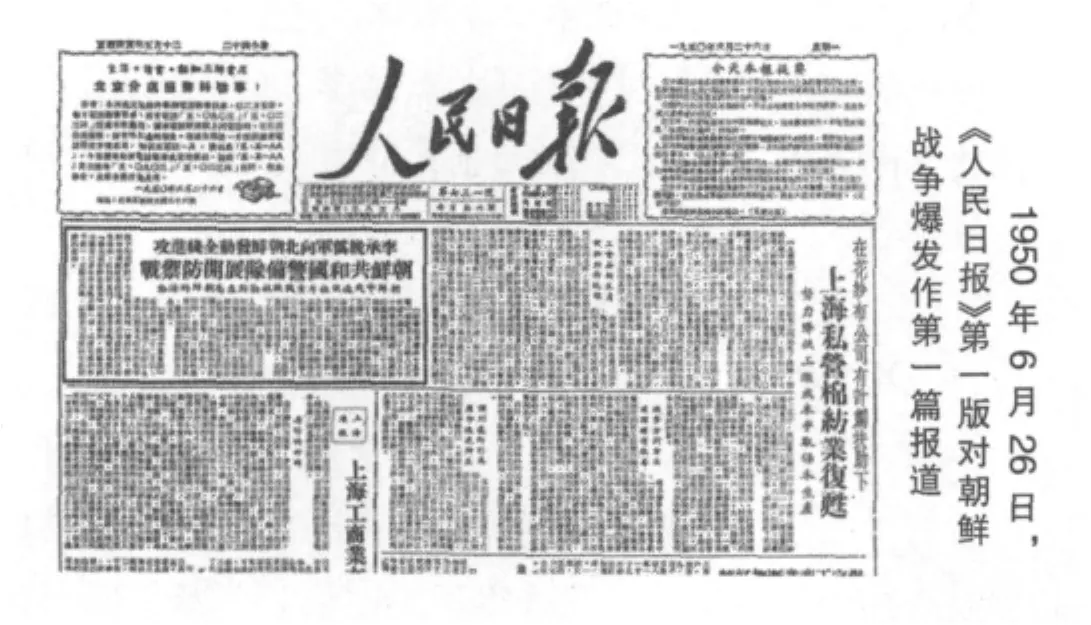

这就是6月26日 《人民日报》第一版左上方醒目位置刊登的新华社简讯,称李承晚军于25日在 “三八线全线向北朝鲜发动了意外的进攻”,朝鲜内战爆发。

6月27日就不同了, 《人民日报》第一版以2/3以上篇幅报道了朝鲜战争消息。头条消息的主题为 《朝鲜共和国军队转入反攻》,副题是 “最高人民会议常务委员会发布紧急动员令,委任金日成朴宪永等组织军事委员会”。在第一版左侧配发了《人民日报》社论:《朝鲜人民为击退进犯者而奋斗》。

从这天起,朝鲜战事成为 《人民日报》报道的主要国际新闻,消息来源主要是塔斯社、朝通社和新华社转发的上述两社消息。

战争前两周,朝鲜人民军南进兵团进攻顺利,迅速攻取南方大片国土,将敌人逐渐压缩在东南一隅。

战争爆发之后一周,1950年7月初,范长江和邓拓多次商议,向朝鲜前线派出记者,到现场了解情况,向总社和中央发回报告。他们很快商定,派遣记者部主任李庄前往朝鲜。此议得到了中央的批准。

当时,恰有法国 《人道报》记者马尼安、英国 《工人日报》记者魏宁敦也获准从北京出发前往朝鲜采访,即确定李庄为这个记者团的领队。

7月10日,范长江找李庄谈话,赋予任务。范长江说,朝鲜战争国际化,美国海空军在朝鲜占绝对优势,现在继续增兵。法国 《人道报》准备派记者去采访,英国 《工人日报》也准备派记者去。中央决定派你去,3家组成一个记者团,你牵头。刘少奇已经写信给朝鲜劳动党中央,他们会帮助你们。

范长江还说,当记者,要尽量 “前伸”,千方百计取得第一手材料。3名记者,3个国家,有好处,便于交流经验;也准备出点麻烦,因为工作习惯、生活习惯不同,一定要搞好团结。他还吩咐李庄,稿子不嫌多,越快越好,你的稿子我来处理,随到随发。

由此, 《人民日报》成为国内第一家向朝鲜战场派出记者的报纸,李庄成为第一个抵达朝鲜战场的中国新闻记者。当时,新华社驻朝鲜平壤分社社长是著名音乐家郑律成的夫人丁雪松,还有记者刘桂梁。战争开始后,他们的活动主要在平壤。

李庄在朝鲜战场的炮火中穿行

1949年的李庄,后来他担任了人民日报总编辑

7月15日从北京出发,至19日,也就是出发的第四天,李庄发回第一篇报道,刊登在7月20日的 《人民日报》第一版,署名为 “本报朝鲜战地特派记者报道”,题目是 《人民军宽大对待美俘,美俘已在反对美国侵略朝鲜》。

李庄是经由丹东进入朝鲜新义州的,7月17日到平壤,采访两天后前往东海岸城市元山,再折向南,于22日来到 “三八线”附近。在这里,3名记者遭遇美国军用飞机的俯冲扫射,他们立即起草了抗议美军轰炸的新闻记者声明。

3名记者越过 “三八线”来到汉城,采访两三天后,两位外国记者返回中国,李庄冒着敌军飞机的轰炸,继续向南来到战线最前端的大邱城外、人民军南进兵团东线指挥部。

李庄来到最前沿的师部。这里已在北纬36度线以南,使用8倍望远镜可以观察到大邱城。李庄由此成为整个朝鲜战争中抵达战线最南端的中国记者。

重要的是,李庄在大邱前线采访到了人民军东线(主要战线)最高军事首长——民族保卫省 (国防部)副相 (副部长)武亭。武亭参加了中国的抗日战争,曾任八路军总部直属炮兵团团长,是李庄在太行山根据地结识的老战友。

武亭向李庄仔细介绍了战场现状,指出人民军南下兵团已经在朝鲜的东南一隅狭小战场内三面包围了美韩军约10万人。现在战事已经僵持。武亭指出,目前人民军的装备已经超过了当年的八路军,但是和美军相比就差得很远了。 “以我们目前的兵力、火力,歼灭敌人严防坚守的大兵团不容易。”

然而人民军总司令金日成还在要求前线部队加紧进攻,将敌人赶下大海,迅速解放朝鲜全境。

李庄听出,武亭将军的介绍和上级的要求不一致。再看看身边的几个苏联顾问,他们身着便衣,面容沮丧。李庄突然感到:“我来得不是时候。”他还是坚持要亲眼看看前线的情景。

武亭要求,只能到师指挥所。他的语气已有迟疑:“现在是相持形势,记者不要无限制前伸,没有什么意义。”

李庄来到前线的师指挥所,和李师长一同登上山头查看前沿阵地。美军飞机几乎擦着头顶飞过,人民军的进攻已被完全压制。

李庄在大邱战场停留将近一周,武亭将军含蓄告诉他,继续留在战场没有多大意义。显然,这里不会传出通常意义的 “捷报”了。

有过抗日战争和解放战争经历的李庄,通过自己观察,加上再与前线指挥部几个会说汉语的参谋谈论,李庄产生了 “久攻不下,兵家大忌”的感觉。于是,他带着在前方获得的材料经朝鲜东线的堤川再经汉城返回平壤,与中国大使馆武官处人员交换对战局的看法。接着,他又在平壤一带采访,9月5日左右回到北京。此次入朝采访共50余天。

在战争烽烟中,李庄不断发回战地通讯,至9月18日,李庄共发表了15篇文章。除最后一篇外,都是在朝鲜国土上写成的。

归国后,李庄肯定向范长江、邓拓汇报了朝鲜见闻,提出了对朝鲜战场未来走向的判断。关于李庄对朝鲜战争大局的汇报内容,到目前为止尚未发现。如果日后能够找到的话,肯定是关于朝鲜战争的重要文献。

毛泽东运筹帷幄,胡乔木撰写《人民日报》社论

9月18日,李庄的朝鲜通讯刊发到最后一期时,朝鲜战局已经逆转。此前3天的9月15日,美军第十军在朝鲜中部蜂腰地带西岸的仁川登陆,将朝鲜战场一截两断,对朝鲜人民军南进兵团实施了战役合围。在大邱包围圈里的美韩联军立刻破围而出,南北夹击人民军南进兵团,使之遭受重大损失。

对美军可能实施朝鲜蜂腰部登陆战,解放军总参谋部早有预判,但朝鲜方面显然措手不及。 《人民日报》9月19日第一版下方有关朝鲜战局的一系列消息中,有一条转引塔斯社平壤18日的简讯,说到仁川登陆战:据朝鲜人民军总司令部消息, “美国事前集中了美英两国300艘军舰 (其中包括战舰)和500余架轰炸机与战斗机,于9月15日和16日两日掩护4万余名配备有重炮和坦克的步兵在仁川登陆”。

可见这条消息当天并没有作为重要消息来处理,而是被淹没在诸多消息之中。但仁川登陆战对朝鲜战局的影响巨大。此后几天的 《人民日报》报道中只有仁川战况简报,说明战势危急。9月24日刊登消息说 “仁川敌军反扑受挫”。实际上,战局严重改观,美军于9月28日攻占汉城,几天后越过 “三八线”北进。

9月下旬, 《人民日报》对我国政府和各界人士反对朝鲜战争扩大化的报道明显增加,但对朝鲜战况的报道明显减少,到10月上旬和中旬,大致每天只有一条关于战况的消息,字数渐趋简短,有时只有两三百字。以10月8日为例, 《人民日报》仅报道朝鲜战况消息一条 《朝人民军进行防御作战,击退企图渡过临津江之敌》,战况简讯为: “各线人民军部队与进犯的敌人进行激战,在议政府以北地区,敌人继续向人民军部队猛烈进扑。据确实情报,10月2日,美国驱逐舰1艘在长箭附近触雷沉没。10月4日,美国运输舰1艘在襄阳附近触雷沉没。10月4日,平壤地区人民军高炮部队击落敌机两架,其中1架为B-29型轰炸机。”这条消息全文不足200字。

然而正是在这一天,毛泽东签署组成中国人民志愿军的命令,任命彭德怀为志愿军司令员,率领已集结在中朝边境地区的边防军入朝作战。

当此之时,毛泽东运筹帷幄,确定了一武一文两手策略,一方面由彭德怀挂帅率军出征,一方面严格掌控新闻报道,既鼓舞入朝参战的人心士气,又防止军机外泄,要在适当的时候通过 《人民日报》向世界宣布中国的决心。

在 《人民日报》1950年10月的版面上,有关朝鲜战况的消息比上月明显减少,各阶层人民要求抗击美军侵朝呼声的报道逐步增加。这显然是对领袖决策意图的落实。

1950年10月19日,志愿军部队入朝当天,毛泽东致电志愿军领导和有关人员说,对我军入朝参战一事, “在目前几个月内,只做不说,不将此事在报纸上做任何公开宣传,仅使党内高级领导干部知道此事”。

10月25日至11月4日,志愿军实施第一次战役,在战役打响的第三天 (10月27日),毛泽东专门给彭德怀发出电报: “暂时不宜发表作战新闻,待战役告一段落再发表为宜。”

随着第一次战役的胜利,毛泽东决心通过 《人民日报》表明,志愿军已经入朝参战。

11月3日,毛泽东看到天津 《进步日报》 (由《大公报》演变而来)上刊登了北京大学教员曾昭抡等300多人联名致给他的信,抗议美国发动侵朝战争,决心奉献力量为保卫祖国而战。他写了一道指示给胡乔木: “此件天津 《进步日报》已发表,北京 《人民日报》及 《光明日报》似亦可以发表,请酌办。”

毛泽东在 《人民日报》社论稿(胡乔木撰写)上的批示

第二天, 《人民日报》即在第一版左侧显著位置上进行转载,引题为 “北京大学教员三百七十六人签名”,主标题为 “上书毛主席决心反侵略”,副标题是 “愿为保卫祖国献出最大力量”。这天, 《人民日报》关于支持朝鲜抗击侵略的报道篇幅明显增加。

下一步,就是 《人民日报》通过社论表态了。毛泽东要求胡乔木马上撰写一篇 《人民日报》社论,阐明中国政府的立场。

此时的胡乔木,已有整整一年没有为新华社或 《人民日报》亲自撰写社论,但此次领受任务,仍然应对裕如,挥笔而成。这篇社论对美国要遏制新中国的野心作了如下判断:“美国决定从三个主要方面来实行对中国的进攻:朝鲜、台湾、越南。”社论宣布:美国把 “战火烧到我们的门前了,放火者已经暴露了他们的野心了,我们处在侵略者刀锋之前的中国人民,怎么能够熟视无睹?”

这篇社论,是胡乔木担任新闻总署署长和人民日报社社长以后,为 《人民日报》撰写的第一篇社论。题目确定为 《为什么我们对美国侵略朝鲜不能置之不理》,内文修改处颇多。范长江签字发排,于11月5日将清样送毛泽东审阅。毛泽东基本不改,在清样上批示:“可于6日报上发表。”

从这天开始, 《人民日报》大张旗鼓地公开报道志愿军参加抗美援朝战争了。1950年11月8日, 《人民日报》在第一版头条位置配地图发表 “新华社朝鲜北部某地”电讯 《在中国人民支援部队参加下,朝人民军获重要胜利,十一天歼敌六千收复广大地区》。这条消息,是毛泽东亲笔修改定稿的。

特级英雄杨根思的 《人民日报通讯员聘请书》

实际上, 《人民日报》未雨稠缪,自李庄到朝鲜战场采访归来,就着手进行大规模、长时间报道朝鲜战争的准备。1950年9月26日至10月2日,在北京召开了全国战斗英雄代表会议,人民日报编辑部有选择地向具有写作潜力的与会战斗英雄颁发 “通讯员聘书”,其中一份聘请书发给第三野战军的英雄连长杨根思。

杨根思随即入朝参战。1950年11月28日,在坚守长津湖畔一个高地的战斗中,杨根思率领一个排打退敌人进攻,完成了战斗任务。在只剩下他一个人的最后时刻,杨根思抱起炸药包冲向敌群,与敌人同归于尽。

在整理杨根思遗物的时候,人们发现了他的 《人民日报通讯员聘请书》。

志愿军领导机关向杨根思颁发了 “特级英雄”称号。杨根思和黄继光,是百万志愿军中获得最高战斗英雄称号仅有的两人。