朔黄铁路重载列车动力分布模式探讨

2012-08-03贾晋中陈海滨王志毅

贾晋中,陈海滨,周 军,王志毅

(朔黄铁路公司,河北肃宁062350)

朔黄铁路是国家Ⅰ级双线电气化铁路,西起山西省神池南站,东至河北省黄骅港站。神池南至黄骅港间(上行)最大下坡道12‰,限制坡道4‰;黄骅港至神池南(下行)最大下坡道4‰,限制坡道12‰;最小曲线半径400m;货运机车SS4B、SS4G型,近期将购置8轴大功率交流机车;技术速度63km/h;万吨列车使用C70A、108辆编组,牵引质量为10 368t,车辆总长度为1 482.4m;两万吨列车将使用C80、196辆编组,牵引质量为20 188t,车辆总长度为2 352m。

1 动力分布与列车运行品质

1.1 几种常用的动力分布模式

(1)对于万吨列车,最常用的动力分布模式为单元式和组合式。单元式是采用SS4B或SS4G直流机车牵引时为2+0;采用大功率交流机车牵引时为1+0。组合式是采用SS4B或SS4G直流机车牵引为1+1。见图1~图3。

(2)对于2万吨列车,从安全和运输效率的角度出发,只有采用组合模式,但组合形式又根据牵引的机型不同分为:

SS4B或SS4G组合两万吨列车分为2+2、2+1+1、1+2+1、1+1+1+1等。1+1+1+1由于在日常运输组织中难度较大,运输效率低,一般不采用。见图4~图7。

图1 SS4B或SS4G单元万吨列车动力分布模式

图2 大功率交流机车单元万吨列车动力分布模式

图3 SS4B或SS4G组合万吨列车动力分布模式

图4 2+2组合模式

图5 2+1+1组合模式

图6 1+2+1组合模式

图7 大功率交流机车组合两万吨列车一般采用1+1组合模式

1.2 动力分布对列车运行品质的影响

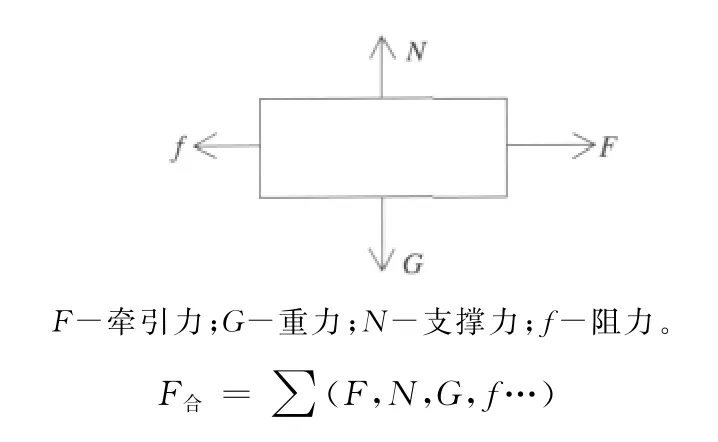

列车在运行中是一个非常复杂的受力体,正常情况下,列车是在轨面上做较规则的蛇行运动,一旦受力失衡,将会直接导致脱轨、颠覆等恶性事故的发生。特别是在坡道、弯道等复杂地段,更容易发生列车受力失衡。综合考虑列车所受到的各种力,坡道的下滑力、弯道上的离心力及各种阻力等均是在外部条件的影响下产生的,是影响列车运行品质的外因;而由机车产生的牵引力、动力制动力、空气制动力,是列车的内力,是影响列车运行品质的内因。因此,我们要提高列车的运行品质,就必须要首先抓住内因,控制好影响列车运行品质的主要因素。

1.2.1 牵引工况下的列车受力(图6)

列车在牵引工况下运行时,受到的内力是机车牵引力,正常情况下,仅仅在需要停车时才会施加动力制动力及空气制动力。所以机车牵引力是最主要的,也就是说在牵引工况时,我们主要应该解决的问题是能拉得动。

图8 受力分析

列车在牵引工况下,只要牵引力足够大,克服运行阻力,就能满足列车运行的需要,动力的分布对列车运行品质的影响不是主要的原因。此时,线路状况、乘务员操纵、车辆状态等因素是影响列车运行品质的主要原因。工务、车辆专业应重点对设备的技术状态进行检查,使其符合列车运行要求;机务专业应在优化列车操纵办法上下功夫,重点减小过分相、通过变坡点等情况时列车的冲动。特别是开行万吨、两万吨等重载列车时,由于连挂的车辆多,列车长度大,蛇行运动更容易因冲动过大、设备技术条件不达标造成受力失衡,从而引发事故。

2.2 通过理解与思辨,激发“深度学习” 鼓励学生在理解的基础之上进行批判性学习,建立鼓励批判和质疑的评价机制,使学生在思辨中加深对知识的理解,通过表象看到问题的本质,在师生和生生质疑中催生高阶思维,学生在思辨中增加思维的深度和思维的广度。在思维的发散过程中能实现新旧知识的关联及有机整合,从而实现知识的有意义建构。在理解基础之上的思辨还能实现知识的迁移与应用,在实际问题的解决中更能让能力得到有效的提升[3]。

1.2.2 制动工况下的列车受力

列车在制动工况下运行时,受到的内力有机车的动力制动力、空气制动力。特别是列车在连续长大下坡道地段运行时,为使列车能够按规定速度平稳运行,机车乘务员将对列车实施不间断的循环制动。在列车实施制动、缓解、再制动、再缓解不停的循环过程中,影响列车受力均衡的主要因素是车辆制动和缓解的同步性。也就是说,所有车辆制动和缓解的同步性越好,列车的受力就越均匀,列车的运行品质就越好;反之,列车的运行品质会很差。而车辆制动和缓解同步性受列车管内压缩空气制动波速和缓解波速的控制,波速越高,同步性越好。

(1)万吨列车

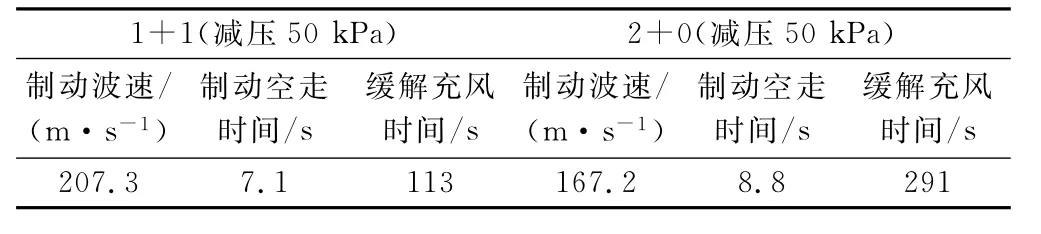

经过公司进行的万吨列车静、动态试验,我们得出数据如表1~表3。

表1 静态试验数据

表2 动态试验数据

表3 动态试验数据

从表1中可以得出结论,万吨列车1+1和2+0编组在下坡道运行实施循环制动时,由于受制动波速、制动空走时间、缓解充风时间的影响,1+1组合列车中车辆受力的同步性明显优于2+0编组的单元列车。另外2+0编组的列车要想满足循环制动的条件,必须降低列车制动后的缓解速度,此时将大大影响运输效率。通过试验,我们看到在12‰下坡道列车循环制动时,1+1编组列车的缓解速度可以达到54km/h,而2+0必须在速度降为47km/h以下缓解才能满足循环制动的要求。

从表2中的列车各种受力指标看,我们可以很直观的看到1+1的运行品质明显优于2+0编组的列车,这也和表1中得到的数据相符。从表3中列车在12‰下坡道实施紧急制动后的数据来看,2+0编组的万吨列车充风时间为1+1编组列车的两倍多,且2+0编组列车在动力制动配合的情况下,充风时间不能满足循环制动的需要。

(2)2万吨列车

2万吨列车较万吨列车而言,由于长度、质量均成倍增加,列车在运行中的受力更加复杂多变,所以列车的运行品质难以控制,稍有不慎,将带来严重后果。大秦线开行2万吨组合列车后,发生过多次脱轨事故,据了解,主要原因是列车在制动时,冲动过大,造成中部附近车辆脱轨。大秦公司管内线路状况、牵引机型与朔黄铁路公司十分接近,他们的经验教训,值得我们借鉴。

大秦公司于2004年底开始着手进行2万吨列车的试验,最初使用的是4台SS4G机车分4小列编组,即1+1+1+1编组模式。2006年铁道部决定在大秦线进行2×10 000t组合列车试验,用和谐号机车牵引,组合方式为1+1+1,即一个主控机车,中部挂一个机车,尾部挂一个机车,两个机车间牵引10 000t。这种开行模式,大大缓解了大秦线起始站湖东站的编组压力,减少了站场改造工作量,为运输组织解决了重大难题。

2008年铁道部对大秦线2万吨组合模式的机车牵引进行了动力学试验,得出结论,1+1+1组合模式下,在牵引过程中,主要使用头车和中部机车进行牵引,尾部机车并不参与牵引。尾部机车是在下坡道制动时参与制动,以防止惯性冲动造成车辆脱轨。根据这个试验结论,同时根据大秦线线路的实际情况和和谐号机车牵引定数,决定在大秦线进行可控列尾试验,既进行1+1+可控列尾编组模式,取消尾部机车,加上可控列尾,这样,每个2万吨编组取消了一个机车,节约了成本。经过对大秦铁路公司近几年的运用数据来看,这一组合方式日趋成熟。

2 朔黄铁路公司设备改造及万吨列车开行情况

经过前期的试验论证,公司最终确定万吨列车重车采用1+1编组,空车采用2+0编组的模式。自2009年10月15日开行万吨列车以来,由最初的日均接发1+1编组重车3列,到目前日均接发1+1编组重车14.6列,2+0编组空车10列。

目前在朔黄铁路公司管内运用的SS4B、SS4G机车制动机为DK-1G型和DK-1型,即将采购的交流机车采用DK-2型制动机,风源系统采用的是螺杆泵压缩机,打风量为3.0m3/min;C64、C70及将要采购的C80车辆的制动系统均采用120-Ⅰ型制动分配阀,采用TECTROMS-Ⅰ型同步操纵系统,CHTLW-Ⅰ型列尾装置。列车在高坡地段运行时,机车乘务员使用空电配合下山,在最困难区段的制动周期约为4min,每次空气制动的初次减压量约为50kPa。

公司在开行万吨列车前,组织制定并不断完善万吨列车行车组织办法,更换75kg/m无缝钢轨及Ⅲ型枕,对线路、桥涵进行加固处理,对过负荷严重的牵引变电所及其他供电设备采取增容措施。合理的列车编组方式及各专业对行车设备的精心维护,持续改进,有利保障了万吨列车安全开行。

3 结束语

通过对朔黄铁路公司万吨及大秦公司两万吨列车试验及实际运行数据的分析,得出以下结论:

对于万吨列车,重车方向应采用1+1的编组方式,空车方向既可采用1+1也可采用2+0的编组方式。经过公司两年多重车1+1编组运行及近一年空车2+0编组运行的实践证明,与试验数据基本吻合,方案可行。

对于两万吨列车,应结合公司实际情况,最大限度的提高运能,减小编组两万吨列车对车站的影响。我们认为在公司进行两万吨试验时,应重点对直流车的2+2+可控列尾及交流机车的1+1+可控列尾两种编组方式进行试验。在交流机车达到一定数量时,交流机车用于两万吨列车的牵引,直流机车用于万吨列车的牵引,并均采用1+1+可控列尾的编组模式。

[1]神华神朔、朔黄铁路万吨列车牵引试验报告(2008)JS(SYBG)第Z001号[R].株州:南车株州电力机车有限公司技术中心检测试验站.

[2]耿志修.大秦铁路重载运输技术[M].北京:中国铁道出版社,2009.