吕梁大中型灌区灌溉水利用率测算及提高措施

2012-07-26延淑峰

延淑峰

(山西农业大学林学院,山西 太谷 030600)

吕梁市地处山西省西部,东邻汾河,西靠黄河,吕梁山纵贯南北。近年来,随着水利事业的发展,山川河流得以全面开发利用。截至2008年底,全市共建成大中型自流灌区9处,总设计控制灌溉面积8.25万hm2,有效灌溉面积7.71万hm2,分别占全市53.56万hm2耕地和 11.2万 hm2水地的 14.4%与 68.8%。2008年,9个灌区粮食总产量达到2.65亿kg,占全市粮食总产量的24%,单位水量平均产值3.34元/m3。大中型灌区已成为吕梁市重要的粮食和经济作物基地,在全市农业产业经济中占据着重要位置。鉴于此,测算大中型灌区灌溉水利用率,研究提高灌溉水利用率的途径,对缓解吕梁市水资源紧张状况、保障粮食安全、促进农村经济快速发展具有十分重要的意义。

此次大中型灌区现状灌溉水利用率测算采用首尾测算分析法。选择不同规模、不同类型、不同工程状况和管理水平的灌区作为典型样点灌区,并依据典型样点灌区已有的灌溉用水管理资料、灌溉试验与观测资料和灌溉实践经验等,通过调查观测、计算分析,得出典型灌区现状灌溉水利用率。在典型灌区灌溉水利用率测算的基础上,采用点与面相结合,调查统计与观测分析相结合,微观研究与宏观分析评价相结合的方法,按分类灌区灌溉用水量进行加权平均,推算全市大中型灌区的现状灌溉水利用率。

1 样点灌区选择

1.1 样点灌区选择原则及依据

吕梁市大中型灌区按面积规模分,可分为大型灌区1处:文峪河灌区;中型灌区8处:峪道河灌区、孝河灌区、湫水河灌区、陈家湾灌区、向阳河灌区、岚城灌区、吴城灌区和磁瓦窑河灌区。以能够代表吕梁市不同灌溉规模灌区灌溉用水的平均状况为原则,选择4个样点灌区进行测算分析。大型灌区选择文峪河灌区,主要水源是文峪河水库;中型灌区考虑到提水、自流引水等不同水源类型以及灌区工程状况,选择峪道河灌区、孝河灌区和磁瓦窑河灌区,其中峪道河灌区是自流引水灌区,孝河灌区水源工程张家庄水库属中型水库,磁瓦窑河灌区主要水源是磁窑河东沟、磁窑河西沟、瓦窑河水库3座小型水库。

1.2 样点灌区灌溉用水代表年的确定

文峪河灌区是吕梁市唯一的大型灌区,设计灌溉面积3.41万hm2,有效灌溉面积3.31万hm2,受益范围包括6个县(市)、26个乡镇、194个村,文峪河水库是灌区的主要水源,灌区设置总干、干、支、斗、农五级固定渠道,共1016条,长1329.71km,渠床土质为壤、黏土。根据文峪河灌区水文资料统计,多年平均降水量为483.75mm,2003年降水量为440.1mm,在多年平均降水量×(1±10%)范围内,符合作为灌溉用水代表年的条件,故选择2003年为灌溉用水代表年进行分析。

峪道河灌区位于汾阳市东北部,设计灌溉面积3300hm2,有效灌溉面积2300hm2,受益范围包括3个乡镇42个村,灌区水源为峪道河跑马神泉,灌溉采用自流式引水,共有干支渠道42条,总长87.57km,渠床土质为壤土。根据峪道河灌区水文资料统计,多年平均降水量396.34mm,2005年降水量410.1mm,在多年平均降水量×(1±10%)范围内,符合作为灌溉用水代表年的条件,故选择2005年为灌溉用水代表年进行分析。

孝河灌区位于孝义市境内,设计灌溉面积3300hm2,有效灌溉面积2600hm2,受益范围包括4个乡29个村,张家庄水库是灌区主要水源,灌区共有干支渠道146条,总长178.71km。根据孝河灌区水文资料统计,多年平均降水量为453.04mm,2005年降水量为427.1mm,在多年平均降水量×(1±10%)范围内,符合作为灌溉用水代表年的条件,故选择2005年为灌溉用水代表年进行分析。

磁瓦窑河灌区位于交城县城北部边山一带,设计灌溉面积2300hm2,有效灌溉面积900hm2,占全县灌溉面积的9.94%,受益范围包括4个乡16个村,灌区水源为磁窑河东沟、磁窑河西沟、瓦窑河水库3座小型水库,共有干支渠道98条,总长142.3km,渠床土质为砂壤土。根据磁瓦窑河灌区水文资料统计,多年平均降水量为391.6mm,2004年降水量为359.9mm,在多年平均降水量×(1±10%)范围内,符合作为灌溉用水代表年的条件,故选择2004年为灌溉用水代表年进行分析。

2 样点灌区灌溉水利用率测算分析

本次测算采用首尾测算分析法进行。首尾测算分析法是指直接测量灌区从水源引入(取用)的毛灌溉用水总量,通过测算得到田间实际净灌溉用水总量,田间实际净灌溉用水总量与毛灌溉用水总量的比值即为灌溉水利用率,计算公式为其中:ηw为灌溉水利用率(%);Wj为净灌溉用水总量(m3);Wa为毛灌溉用水总量(m3)。为了反映灌区灌溉水利用状况的整体情况,以年作为计算时段。

2.1 毛灌溉用水总量确定

毛灌溉用水总量是指灌区全年用于农田灌溉的从水源地引入(取用)的总水量,其等于从水源地取水总量扣除由于工程保护、防洪除险等的渠道(管路)弃水量。年毛灌溉用水总量根据灌区从水源地实际取水测量值统计取得。各灌区毛灌溉用水量统计见表1。

表1 样点灌区典型年毛灌溉用水量计算表 单位:万m3

2.2 净灌溉用水量确定

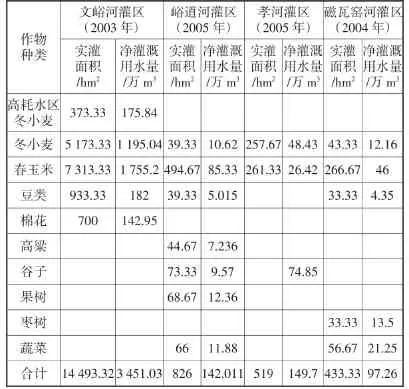

不同灌区种植结构、灌溉水源、灌溉方式等均有不同,本次测算只针对充分灌溉情况计算净灌溉用水量。在充分灌溉的情况下,作物净灌溉定额即为作物净灌溉用水量,计算结果见表2。

表2 样点灌区典型年净灌溉用水总量计算表

根据首尾测算法原则,样点灌区典型年灌溉水利用率计算结果为:

文 峪 河 灌 区 :η =(Wj/Wa)×100%=(3451.03 ÷7623.86)×100%=45%;

峪道河灌区:η=(Wj/Wa)×100%=(142.01÷355)×100%=40%;

孝河灌区:η =(Wj/Wa)×100%=(74.85÷191.8)×100%=39%;

磁 瓦 窑 河 灌 区 :η =(Wj/Wa)×100%=(97.26 ÷237.12)×100%=41%。

3 灌溉水利用率测算分析

全市大中型灌区灌溉水利用率平均值根据大中型灌区灌溉用水量加权平均求得。由计算结果可知,全市大中型灌区现状灌溉水利用率测算成果基本符合灌区实际情况。据4个样点灌区多年量测水资料统计和实际调查,灌区水利工程长期以来由于投入不足,建筑物不配套,特别是农村取消“两工”后,对农村水利的投资投劳严重不足,末级渠系老化失修严重,田面工程差,导致灌区水资源浪费严重,灌溉水利用率低,因此测算具有合理性,即吕梁市大中型灌区灌溉水利用率为44%。

4 提高灌溉水利用率的措施

4.1 加强工程配套建设,提高灌溉水利用率

一是采取渠道防渗、管道输水和渠系建筑物配套维护,大大减少灌溉水的渗漏损失,提高输水效率和灌溉水利用率。二是实行井渠结合,井灌输水损失少,与管灌、喷灌等节灌技术相配套,可节省用水量20%~30%。同时井渠结合,可对降水和灌溉入渗水进行调蓄,在用水淡季利用渠系引水,在用水高峰期以地下水作为补充水源,不仅可在时间上和空间上合理调节水资源,大大提高水资源的利用程度,满足作物适时灌溉要求,同时也可通过提高水的重复利用率,达到提高灌溉水利用率的目的。

4.2 强化工程管理,提高灌溉水利用率

一是建立用水定额体系。除制定中长期灌溉用水计划外,以当时的天气条件、田间水分状况、作物长势及需水规律,水源供水能力及灌溉工程状况等动态信息为依据,制定动态的灌溉用水计划。同时,执行“先灌远、后灌近,先灌高、后灌低,先急需、后缓用,先集中、后分散”的动态配水原则,通过实时调整渠道流量和轮灌组合,避免渠道流量过大或过小,减少输水损失。二是调整种植结构,制定节水灌溉制度。吕梁市农业种植比重占70%以上,按水资源和自然条件合理调整种植结构,适当压缩耗水多的作物种植比例,选育需水高峰期与降水同期的品种,可充分利用光、热、水资源,利于提高作物的复种指数。三是调动社会各方面力量参与节水的积极性,下放工程设施经营权,明晰工程设施所有权,落实管护责任,逐步形成良性的农业节水发展机制。

4.3 推广科学的灌水方法与技术

一是大搞平田整地,划小畦块,改进灌水技术,选择先进的灌水方法,如畦灌、沟灌、喷灌、滴灌、渗灌、膜上灌等技术措施,与大水漫灌相比可节省用水量30%~50%。通过平整土地,采取拦、蓄等工程措施以及改进耕作技术,尽可能多地滞蓄天然降水,并转化为土壤水。二是合理运用农艺措施,采取有机培肥、以肥调水、水肥耦合、蓄水保墒、覆盖保墒、深耕深松等提高天然降水的利用率和水分生产效率,进而提高灌溉水利用率。