浅析北宋对高级官员黜降的优待

2012-07-21程天芹

程 天 芹

(1陕西师范大学历史文化学院,西安 710062;2渭南师范学院人文学院,陕西 渭南 714000)

北宋时期是与士大夫共天下的,故而十分重视对官员的身份地位的维护。对于宋代官员这个特殊的群体的犯罪,设置了各种资格刑,以补充“五刑”。魏殿金在《宋代适用于犯罪官员的资格刑》[1]中提出其刑罚有除名、免官、免所居官、展磨勘、降名次、勒停、冲替、差替、追官、降官等。对官、职、差遣,阶、勋、爵诸方面都有所涉及。宋代对于官员犯罪,有各种照顾性的规定。但是无论从其规定还是实际执行上,都体现出对高级官员和低级官员的明显不同。根据《宋刑统》的规定“五品以上官,为通贵”和“九品以上官卑,五品以上官贵”[2]27,笔者在论述的时候也以五品以上官为高级官员,五品以下官员及流外官为低级官员。

一、法律规定上的优待

北宋在法律规定上对官员犯罪有所照顾,但对高级官员与低级官员的照顾程度上也存在着区别。仅以《宋刑统》中的《名例律》[2]14-43为例:

1.八议:一曰议亲、二曰议故、三曰议贤、四曰议能、五曰议功、六曰议贵、七曰议勤、八曰议宾。其中议贵。注云,谓职事官三品以上,散官二品以上及爵一品者。对于八议者犯罪,定刑之律而不正决者,谓奏状之内唯云准犯依律会死,不敢正言绞、斩。且流罪以下减一等。

2.请章:若爵五品以上犯死罪者上请。[议云]若爵五品以上者,谓文武职事四品以下,散官三品以下,勋官及爵二品以下,五品以上。此等之人犯死罪者,并为上请。

3.减章:诸七品以上官及爵得请者之祖父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪以下,各从减一等之例。[议疏曰]官爵得请者,谓五品以上,官爵荫及祖父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪以下,各从减一等。

4.赎章:诸五品以上妾犯非十恶者,流罪以下听以赎论。

5.犯罪事发:[疏]诸无官犯罪,有官事发,流罪以下以赎论。注云,谓从流外及庶人而任流内者,不以官当除免。又云,卑官犯罪,迁官事发;在官犯罪,去官事发,或事发去官,犯公罪以下各勿论,余罪论如律。

6.以官当徒:五品以上一官当徒二年,九品以上一官当徒一年。

7.除免罪:假有五品以上职事及带勋官,于监内盗绢一匹,本坐合杖八十,仍准例除名。或受财六匹一尺,而不枉法,本坐徒一年半,仍准例免官。或奸监临内婢,亦准例免所居官。

8.诬告比徒及出入罪:诸除名者,比徒三年。免官者,比徒二年。免所居官者,比徒一年。流外官不用此律。[议曰]流外之职,品秩卑微,诬告反坐与白丁无异,故云不用此律。注云,谓以轻罪诬人及出入之类,故制此比。[议曰]假有五品以上官,于监临内主守盗绢一匹,若事实盗者,合杖八十,仍合除名。若虚,诬告人不可止得杖罪,故反坐比徒三年。

由以上的法规中可以看出,五品以上官与五品以下官员、流外官在犯罪所享有的免罪或轻罚的特权上,有很大区别。五品以上官可以享受到各种免罪特权,甚至可以荫及祖父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,包括他们的妾犯罪时也能得以庇佑。而五品以下官员及流外官在犯罪时往往不能享受到同等特权,尤其是流外之职,品秩卑微,诬告反坐与白丁无异。另外,有一个非常有趣的现象就是,五品以上官犯罪被人告发,如属实,仍享有很多免罪的特权;若不真实,那些诬告的人将被反坐,被处更重的刑罚(重于官员犯同样的罪名应得的刑罚)。这种明显张扬“同罪不同罚”的规定,更是对高级官员身份的一种法律上的庇护。

二、实际执行中的优待

北宋建国初,宋太祖就立有誓碑,誓词有三行。一云:“柴氏子孙,得罪不得加刑,纵犯谋逆,止于狱内赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐亲属。”一云:“不得杀士大夫及上书言事人。”一云:“子孙有渝此誓者,天必殛之。”[3]7-8宋太祖以这条著名的训诫,即“刑不上大夫”,告诫以后的皇子皇孙,凡是大夫以上层次的高官,犯了天大的罪,也不能杀头,最多是放逐了事。于是贬谪官员就成为宋代惩罚官吏的一项制度坚持下来。正因为北宋初期奠定了这样的基调,因而大臣犯罪,逐步降官,或先安排闲散的宫观官,继而台谏官上弹章,得旨批准,然后宣麻制降职、降官,逐步贬责到不能再贬为止,称“剥麻”[4]653。如寇准,就于宋真宗天禧四年(1020)罢相,贬为太子太傅,七月降授太常卿、知相州,八月再贬道州司马,乾兴元年(1022)二月,责降为雷州司户参军。

对于士大夫高级官员被贬,其他官员是非常关心的。韩维(1017—1098)曾因政治斗争多次遭到贬责。在哲宗时期由门下侍郎,一年被贬(出知邓州,改汝州),当时吕公著《上哲宗论韩维不当罢门下侍郎》中说:“况五六十年来,执政大臣不曾有此降黜,恐中外闻之,无不敬骇,自此人情不敢自安。若大臣仓猝被罪,则小臣何以自保?”[5]511后来吕大防等人上疏救助韩维。他们的目的,一方面是由于与韩维志趣相投;一方面是要求皇帝对“大臣”之处罚须慎而又慎。元祐党争时,蔡确于元祐四年(1089)被贬至岭南时,吕大防也提过类似的说法。

在北宋身为高官的士大夫的地位是极为荣宠的。《宋史·曹修古传》中载有一件事就能体现其地位之高。

修古尝偕三院御史十二人晨朝,将至朝堂,黄门二人行马不避,呵者止之,反为所詈。修古奏:“前史称,御史台尊则天子尊。故事,三院同行与知杂事同,今黄门侮慢若此,请付所司劾治。”[6]9890

仅仅为这样一件小事就要求“付所司劾治”,未免有点小题大做了,但足以看出御史地位非同寻常。如在英宗时,吕诲、吕大防、范纯仁“皆以谏濮议罢”,英宗皇帝的态度是“犹豫久之,命出御史,既而曰‘不宜责之太重’”[6]10429。

宋神宗时期张仲宣事可为宋代高官犯罪施以特殊优待的一个典型。

熙宁二年(1069),比部郎中、知房州张仲宣尝檄巡检体究金州金坑,无甚利。土人惮兴作,以金八两求仲宣不差官。及事觉,法官坐仲宣枉法赃应绞,援前比贷死,杖脊,黥配海岛。知审刑院苏颂言:“仲宣所犯,可比恐喝条。且古者刑不上大夫,仲宣官五品,有罪得乘车,今刑为徒隶,其人虽无足矜,恐污辱衣冠尔。”遂免杖、黥,流贺州。自是命官无杖黥法。[6]10861

对于张仲宣的处置,本来已经够宽大了,但仍然引起了知审刑院苏颂的警觉,并以此为契机,自熙宁二年(1069)以后,“命官无杖黥法”。苗书梅通过研究认为,“实际上,神宗朝仍有黥、杖编配官员的案例”[7]473,虽其如此,但这件事也至少说明了在此之后,朝廷对高级官员的处置方式有所改变。

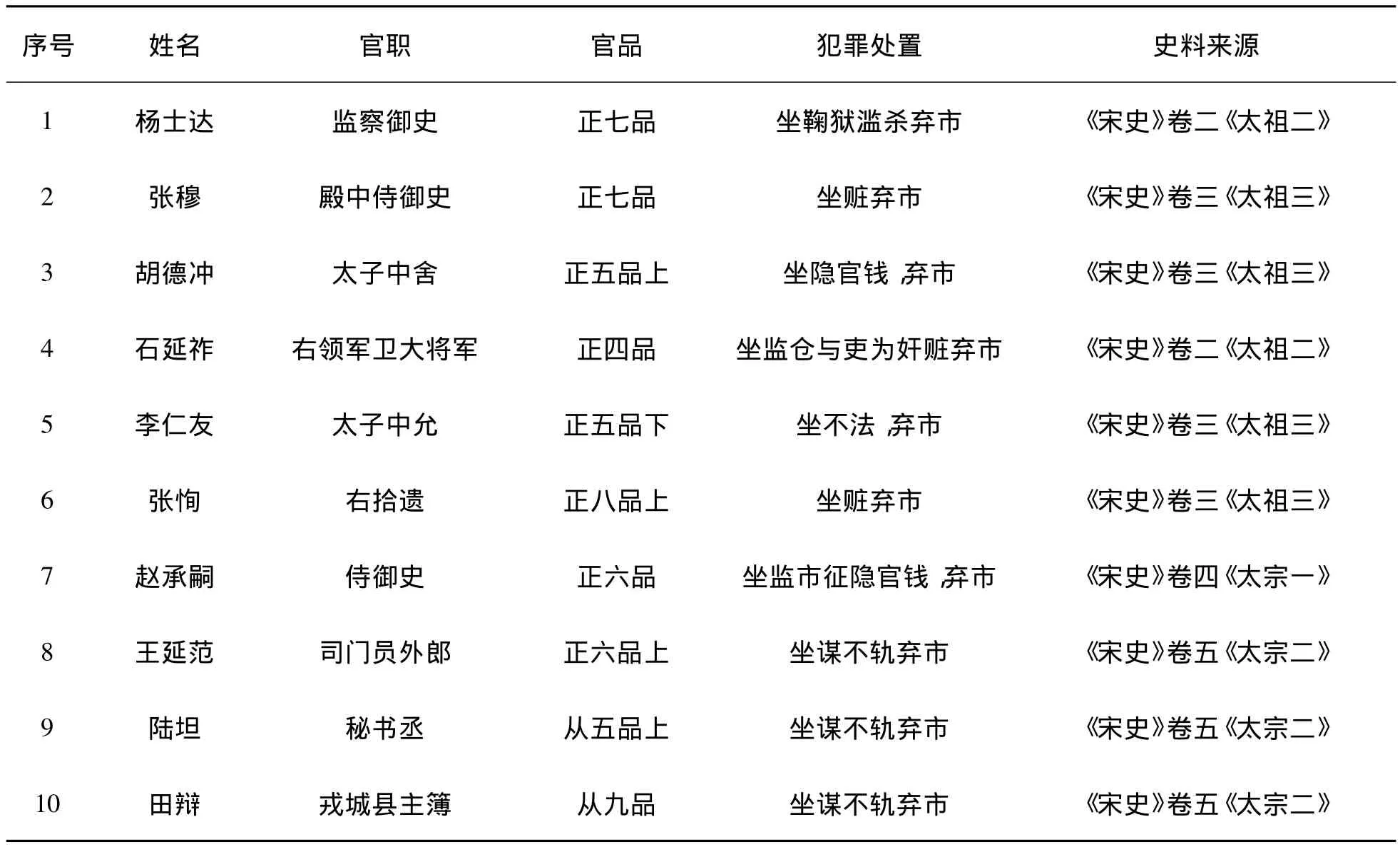

对北宋官员的用刑,曾经被施行过腰斩的那些官员,都是一些级别很低的官员。如熙宁八年(1075)被处以腰斩将作监主簿张靖,其官品仅为从九品。《宋史》太祖、太宗本纪中载有的被处以弃市的那些官员官品大部分都在正五品以下。

表1中所列出的官员在太祖、太宗时期,都遭到了严厉的刑罚处置。由表看出,在宋初,在国家初建的情况下,也仅仅有极少数五品以上的官员被处以重罚,不难看出,在宋初,重罚的仍然是那些官职卑微的人员。在北宋太祖、太宗以后,被重罚的官员越来越少了。

三、宋代宰相的黜降体现了对高官的优待

有研究者认为,宋代相权之重,自开国之初赵普为相时便已肇始。从皇帝独裁到群臣专政,可以说是一种趋势。宋代实在是相权全面强化之滥觞。[8]

表1 《宋史》太祖、太宗本纪所载被处以弃市的官员

关于宋代宰相的黜降原因及处置,《文献通考》卷203《经籍考·历代宰相年表》:“权出于一,而莫或参贰之。虽奸雄,或得以肆其恶,窃天下、倾国败家,不可禁也。……观宰相之出处进退如何,而天下安危治乱在目中矣。”[9]1693宋代相权颇重,考察其黜降情况显得尤为重要。《宋史》卷210《宰辅一》指出,宋代宰相的总数是:前九朝(共160年)72 位;后七朝(149 年)61 位。[6]5415宋代曾居相位的官员共为133位。

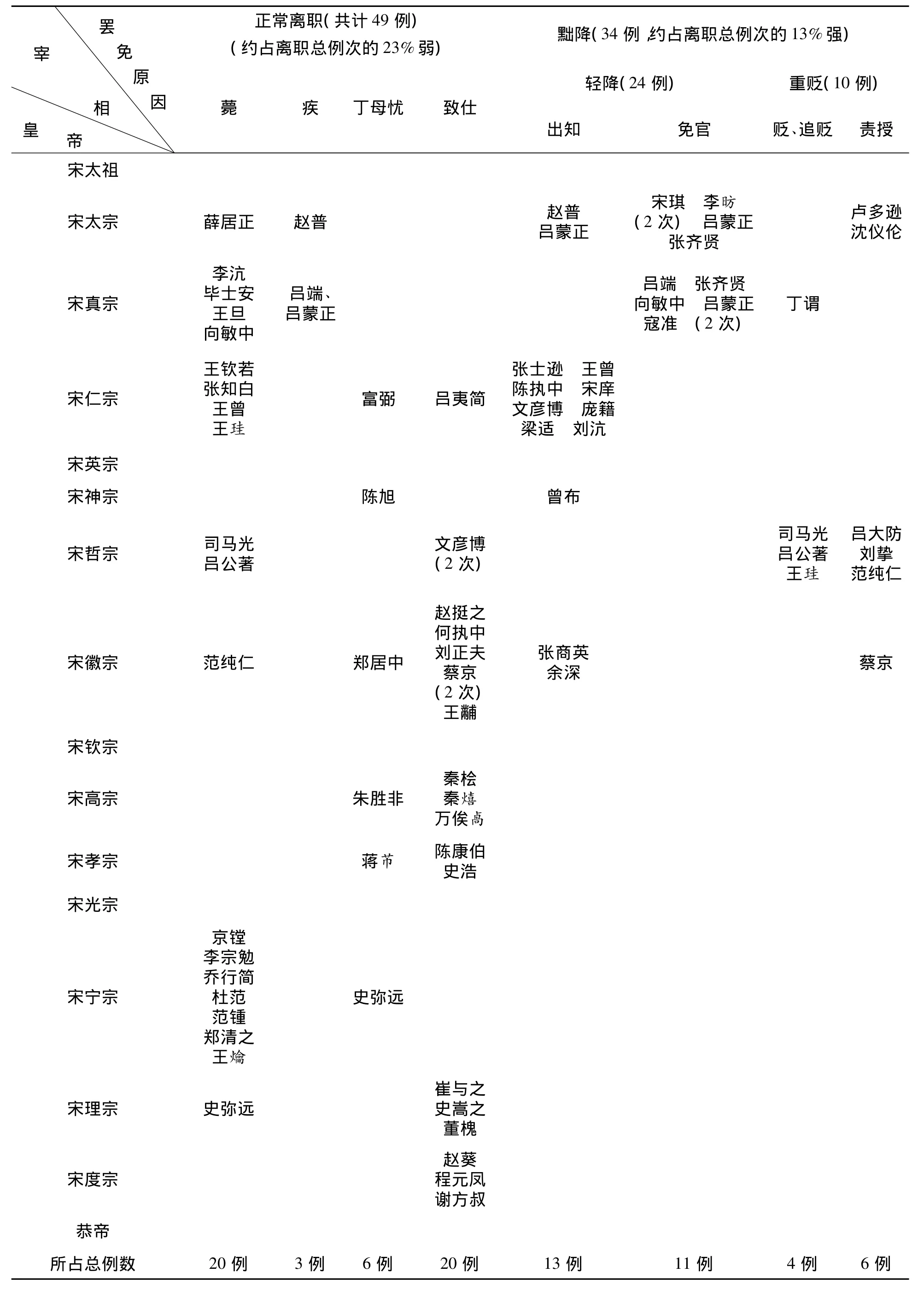

《宋史·宰辅表》共记载了宰相的离职总次数为 222 例。[6]5417-5656兹据此列表 2 对其离职原因对比。

表2较清晰地反映出在宋代300多年的时间里,虽相权很重,然其居相位者一般能够稳稳当当地做下去,其正常的罢免,除了因寿终正寝和年老致仕以外,就是因为疾病和丁母忧。所谓丁忧,即为“父母忧解官持服,承重者亦同。军官免之,若余亲则有给式假法”[10]57。丁父母忧,要求为官者解官,并被称为“草土臣”[10]56。在这里有个特殊的现象,就是在《宋史·宰辅年表》里所列出的因丁忧而罢免的宰相都是“丁母忧”,这也许是一种偶然相合的情况。

宋代宰相受到黜降的情况也的确存在,但是其中最严厉的责罚,包括贬、追贬、责授,才占了10例。这在漫长的两宋史上,不过是个小小的插曲而已。况且这些情况也是发生在特定历史时期内,尤其又是和特定的历史事件或王朝政策紧密相联系的。如上表所列出的被责授的六位宰相,其责授就发生在两个特定的历史时期中。所谓“责授”指的是“责者,不限降几官之数,径指低阶责授之”[10]53-54。卢多逊、沈仪伦的责授都发生在宋太宗太平兴国七年(982)。当时,已故的太祖和正在位的太宗共同的弟弟——秦王廷美于四年前(978年)被罢开封府尹,授西京留守,而卢多逊本已与赵普有隙,赵普复相后,蓄意探访到卢多逊与秦王廷美互有来往之事,就上报给太宗,方有卢多逊之被“责授”,而且还下了御史台狱。[11]516沈仪伦在此之前已经生病达数月之久,可是太宗认为他与卢多逊同列,不能“觉知”,而被“责授”。沈仪伦的为人,据《长编》记载曰:“十年相位,但龌龊固宠,不能有所建明。性尤薄。”[11]514-518事实上,他们是秦王廷美案的牵连者。

吕大防、刘挚、范纯仁三位宰相的被“责授”处置均发生在宋哲宗绍圣四年(1097)二月癸未(同一天),当时正处于党争时期。

表2 宋代宰相离职原因

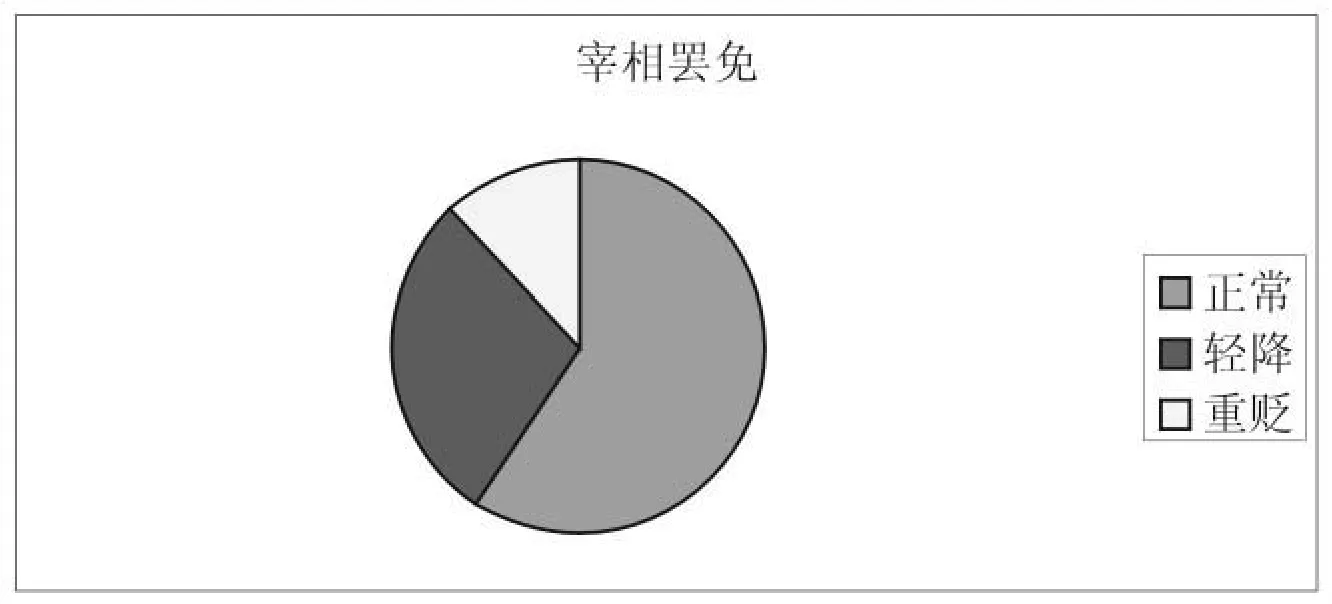

图1 宋代宰相罢免(离职)原因对比

由图1可知在宋代宰相重贬所占比例极小,很明显地看出来,在宋代对宰相还是相当礼遇的。这本身就成为宋代内政较为稳定的一个重要原因。

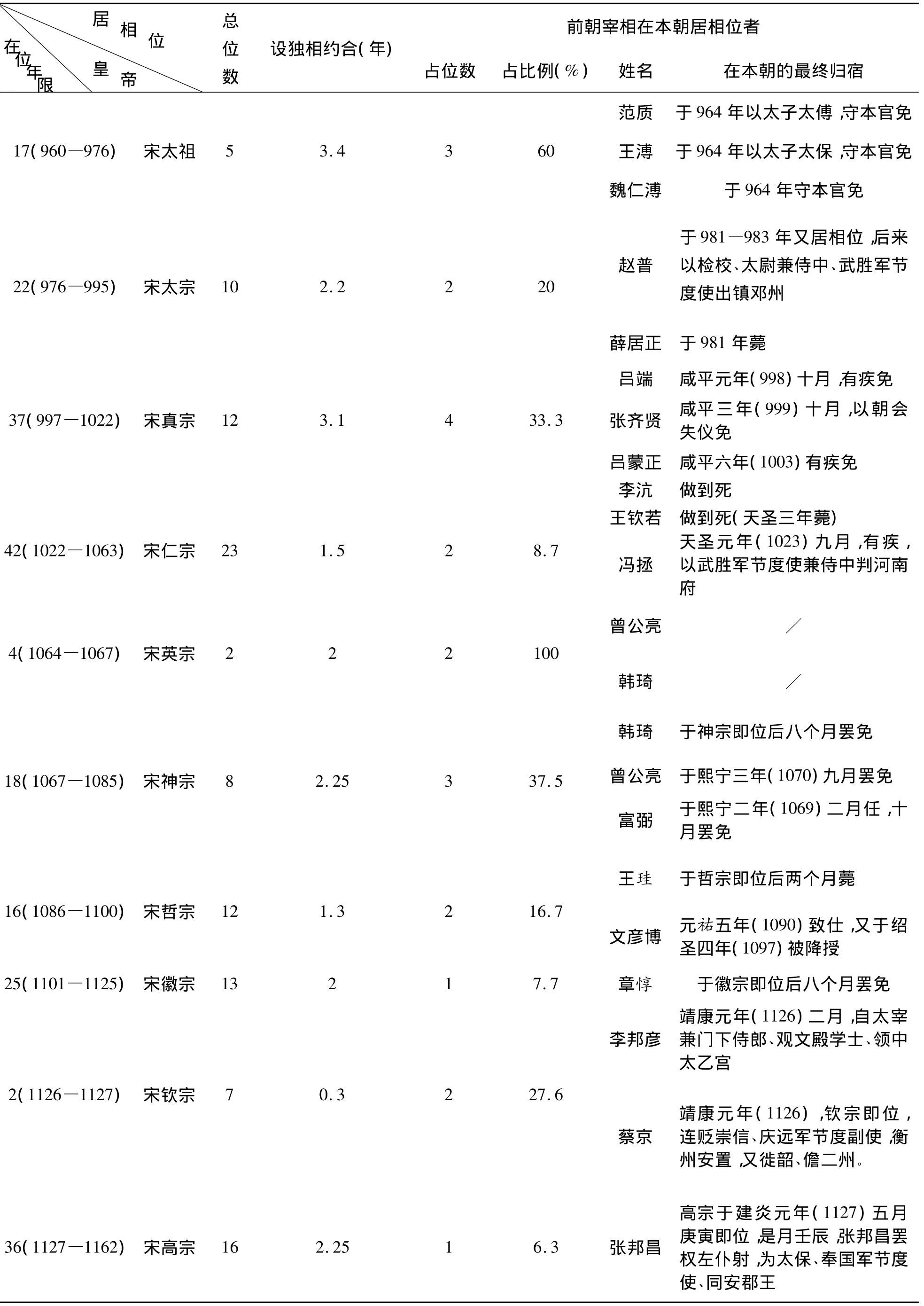

从表3看出,在宋代,每个皇帝即位,对前朝宰相的处置有三种情形。要么很快将其罢免,给以很高的待遇;要么继续任用;要么让其寿终正寝。即便有贬黜,处罚也是不太重。另外,还有一个值得注意的现象就是宋代宰相的任职时间都相当长。自宋太祖至宋英宗时期共计40人做过宰相,而任职时间长(超过3年)者却很多,略做统计如下:

1.赵普:历太祖、太宗两朝,三次入相位,共居相位达15年之久,并有6年独相。

2.薛居正:历太祖、太宗两朝,共居相位达9年之久。

3.沈义伦:太宗朝,共居相位达7年之久。《长编》记载:“十年相位,但龌龊固宠,不能有所建明。性尤薄。”[11]514-518但即使是这样一个人,仍能被久用。

4.宋琪:太宗朝,历3年。

5.李昉:太宗朝,历6年;两入相位,独相2年。

6.吕蒙正:历太宗、真宗两朝,共居相位达7年之久,两入相位,独相1年。

7.吕端:历太宗、真宗两朝,共居相位达5年,独相2年。

8.张齐贤:历太宗、真宗两朝,两入相位,共居相位达6年之久。

9.向敏中:真宗朝,共居相位达11年之久。

10.李沆:真宗朝,共居相位达7年之久。

11.王旦:真宗朝,共居相位达12年之久,独相5年。

12.王钦若:真宗朝,共居相位达6年。

13.丁谓:真宗朝,居相位3年。

14.冯拯:真宗朝,居相位4年。

15.李笛:真宗朝、仁宗朝,两入相位,居相位3年。

16.王曾:真宗朝、仁宗朝,两入相位 ,共居相位达10年之久。

17.张知白:仁宗朝,居相位4年。

18.张士逊:仁宗朝,居相位7年。

19.吕夷简:仁宗朝,两入相位,共居相位达13年之久;独相2年。

20.章得象:仁宗朝,居相位8年。

21.陈执中:仁宗朝,两入相位 ,共居相位8年。

22.宋庠:仁宗朝,居相位5年。

23.文彦博:仁宗朝,两入相位 ,共居相位8年。

24.庞籍:仁宗朝,共居相位3年;独相1年。

25.富弼:仁宗朝,共居相位7年。(神宗朝,又居相位1年,前后居相位8年)。

26.韩琦:仁宗朝,共居相位8年。

27.曾公亮:仁宗朝、英宗朝,共居相位7年。(神宗朝,又居相位3年,前后居相位10年;独相1年。)

由以上统计可以很明显地看出,大部分宰相任职时间还是相当长的,仅少数人受到贬降。任职超过十年的就有赵普、向敏中、王旦、王曾、吕夷简、曾公亮(包含神宗朝,又居相位3年)六位。而曾独相者也不乏其人,赵普、李昉、吕蒙正、吕端、王旦、吕夷简、庞籍、(曾公亮在神宗朝),共七位。

表3 宋代宰相任职时间及前朝宰相的最终归宿

注:a.表中划“╱”处表示继续居相位,无罢免情况。 b.本表史料均来源于《宋史·宰辅年表》。

虽其如此,然而,赵宋王朝内部却很稳定。究其原因,一方面是由于其在用人上,给予极大的信任和优待。宋代对宰相待遇优渥至极。除其本人外,还对其父母等进行极高封赠。“本生父母得受封赠,则淳化四年(993)李昉之请,赠其所生父超太子太师,母谢氏太夫人始;而真宗天禧元年(1017),遂令所后父母亡,得封本生父母,遂为定制也。”[12]21-22宋代对前执政的态度由洪迈的《容斋随笔》中可见一斑:“祖宗朝,曾为执政,其后入朝为他官者甚多。自元丰改官制后,但为尚书。”[13]503另一方面,“布衣卿相的仕宦经历决定了他们对赵宋王朝的耿耿忠心,对皇室的依附性极强。即使位极人臣,也不会对赵宋王朝构成潜在威胁。他们一旦被罢免,就不会对朝政发生影响,这与魏晋以来的门阀氏族士大夫阶层的作为大相径庭”[14]108。另外,“宋以后的中国文化也发生了新的变化,宋代思想标志着中国古代哲学思想的成熟阶段。宋代朱熹建成了完整的儒教体系,形成新儒学。新儒学形成以后,统一了中国的思想意识。宋以后,中国有权臣而无篡臣,中国历史上再也没有出现过宫廷政变的方式夺取政权的事件,人人都不敢当曹操、司马懿”[15]扉页。

另据苗书梅的研究,对宰执处置主要是处以安置,而安置的处罚,相对于编管而言,可以享受到各种较好的待遇[7]474。由于安置法的适用对象主要是高级官员,人身比较自由。

[1]魏殿金.宋代适用于犯罪官员的资格刑[J].烟台师范学院学报(哲学社会科学版),2002,(3):83-88.

[2][宋]窦仪.宋刑统[M].吴翊如,点校.北京:中华书局,1984.

[3]丁传靖.宋人轶事汇编[M].北京:中华书局,1981.

[4]龚延明.宋代官制辞典[K].北京:中华书局,1997.

[5][宋]赵汝愚.宋朝诸臣奏议[M].上海:上海古籍出版社,1999.

[6][元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[7]苗书梅.宋代官员选任和管理制度[M].开封:河南大学出版社,1996.

[8]王瑞来.论宋代相权[J].历史研究,1985,(2):106 -121.

[9][元]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[10][宋]赵升.朝野类要[M].北京:中华书局,1985.

[11][宋]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[12][清]王夫之.宋论[M].舒士彦,点校.北京:中华书局,1964.

[13][宋]洪迈.容斋随笔[M].上海:上海古籍出版社,1996.

[14]诸葛忆兵.宋代士大夫的境遇与士大夫精神[J].中国人民大学学报,2001,(1):107 -112.

[15]程郁,张和声.话说中国:文采与悲怆的交响——宋[M].上海:上海文艺出版社,2003.