黄河下游河段“假潮”成因分析

2012-07-19李庆金周建伟宋士强

李庆金,周建伟,宋士强

(黄河水利委员会山东水文水资源局,山东济南 250100)

黄河下游河段“假潮”成因分析

李庆金,周建伟,宋士强

(黄河水利委员会山东水文水资源局,山东济南 250100)

结合黄河下游孙口水文站实际观测资料,对黄河下游地区较小流量级下所发生的假潮现象进行了系统分析,得出了假潮是由于沙波运动在弯道处因控导工程作用产生雍水和回水而引发的一种水位、流速、含沙量在短时间内发生较大幅度变化的水文现象,解决了在黄河流域水量统一调度中存在的水量确定难的问题。

假潮;黄河下游;沙波运动;河床演变;泥沙运动

1 “假潮”现象的基本特征

“假潮”是发生在黄河下游小水期的一种特殊水情现象,也是黄河所独有的水情现象,具体表现为枯水季节上游无增水情况下,某一断面水位呈现为暴涨暴落,来势迅猛,变化无常;由于它形似海潮,故名“假潮”。20世纪50—60年代多发生在河口段,70年代泺口至艾山段亦先后发生,80年代后孙口至高村河段也时有出现;进入20世纪90年代后,由于黄河山东段持续小水,“假潮”现象愈来愈频繁,特别是全河水量统一调度以来,“假潮”愈演愈烈,对黄河山东段水文测验的影响也越来越大,因此,加强对“假潮”的研究,找出其内在规律,实现对“假潮”的精确控制和测验,对黄河水量的统一调度和上下游站间的水量平衡对照具有十分重要的作用。

1.1 “假潮”现象的基本特征

“假潮”的历时各不相同。在不同河段、不同流量级,“假潮”表现不同。一般当日平均流量在800 m3/s以下时开始出现“假潮”,出现的日期不固定,流量越大,间隔的时间就越长,但“假潮”发生时的气势也更壮观,随着流量的递减,假潮的发生周期也在逐渐缩短,在每次“假潮”发生前,都有一段特殊水情出现:水位持续低平,流速很小,含沙量也很小,这种情况持续时间长短不一,当“假潮”发生时,声如海啸,势如卷席。水位在迅速上涨。“假潮”起始阶段水势很猛,之后渐渐衰弱,流速渐渐变小,相应水位却变化不大。如流量在200 m3/s~400 m3/s之间时,假潮在孙口——艾山区间发生机率最高,几乎每天都发生,甚至一天发生两次,而在河口地区,在流量减少到200 m3/s时,假潮很少发生。

从黄河小浪底以下河段综合情况看,在同流量级下,上下游发生机率不同;在一个流量级下,上游发生的机率大,发生周期短;在另一流量级下,下游发生的机率大,发生周期短;在河口,当流量级与上游相同时,发生的机率要小的多。相比河口和利津河段,艾山断面的“假潮”在规模上更小,但在同等流量级下发生的概率却是最大的。

1.2 “假潮”发生的条件

“假潮”在其刚被发现及以后的一个时期内,往往出现在汛前汛后枯水季节的12月至次年3月之间,有时也提前至11月出现。汛后出现的“假潮”至冰期大量流冰时即行消失。但近几年来,由于黄河水量持续偏小,加上全河水量统一调度,使得“假潮”在主汛期也时有发生。2000年是黄河历史上少有的枯水年,也是“假潮”在黄河山东段主汛期发生次数最多的一年,又以孙口和艾山两站发生的最多。具体如表1所示。

表1 “假潮”发生次数时间分布表 单位:次

由表1可以看出“假潮”在2000年主汛期也频繁发生。这也证明“假潮”与季节没有必然的联系,只不过在影响的程度及水位的变化幅度上有所不同。

在表1中可以看到,孙口、艾山两站发生“假潮”最多的月份都在三、四、十一、十二月份,而上述两站2000年各月的平均流量如表2。

表2 “假潮”发生次数流量分布表 单位:m3/s

由表1、表2对照可以清楚地看出,“假潮”多发期的流量在400 m3/s~800 m3/s。这说明“假潮”的发生次数及水位变化幅度与流量有密不可分的联系。对于“假潮”发生的原因,有很多不同的说法,比如季节说、时段说、潮汐说等等,而且大家都总结出了一定的规律用于支持自己的说法,但看过之余往往给人一种牵强附会的感觉。

1.3 “假潮”对水文工作的影响

“假潮”的频繁产生对黄河下游河段的水文测验工作影响十分严重,由于各个“假潮”产生的机理不同,因此在各水文特征上有显著的差异,如水位相同,但流量差别很大;有时流量差不多,但水位差别很大。而且不同的季节也表现出不同的特点,如在相同的水位下严冬时节流量相对于春季要小得多,含沙量也小得多;当然这里面有测验时机的选择问题。但最根本的原因还是各个“假潮”的特殊性在起作用。

从近年的实测资料来看,黄河下游河道由于受“假潮”的影响,在年终资料整编时,给上下游站的水量对照带来很大的困难,如在2000年的水量对照中,凡是“假潮”多发的月份,孙口站的流量都大于其上下相关站;而且各站间的输沙量有时也存在很大的矛盾,这主要是取沙时间比较固定,而“假潮”的发生时间和发生次数又具有一定的随机性,而我们在计算水量和沙量的时候又对“假潮”在其间的作用没有量化造成的,这也是我们以后研究工作的一个方向[1]。

2 “假潮”现象发生的理论基础

“假潮”多发于黄河下游河段并非偶然,这与黄河下游地区特殊的自然地理条件是分不开的。黄河由桃花峪出峡谷进入平原河道,两岸堤距一般10 km左右,最宽处长垣县20 km,最窄处艾山卡口不足300 m,浅宽型河道与窄深型河道相间分布。

2.1 河床演变分析

黄河下游河道自1946年归流以来尚未发生过较大规模的改道和冲决现象,半个多世纪以来,大量的泥沙淤积在下游河道内,平均每年河床抬高10 cm,至1996年“96.8”洪水时下游河道已经淤积的相当严重,颗分也较为复杂。特别是2002年黄河调水调沙工作开展以来,上游来水时段较为集中,大量较大粒径粗沙沉积在河道中,因此河道内的床质沙多为粗沙[2]。

随着小浪底水库建成初期的进行,水库内大量的清水集中下泄到黄河下游河道,河床中的细颗粒逐渐被带走,粗颗粒逐渐集聚于床面,河床组成逐渐粗化。粗化后的河床泥沙组成,随着流速的增大而增加,因为流速越大,能够跃起甚至悬走的泥沙也就越粗。因此,调水调沙工作开展以来,大量的粗沙在黄河下游河道淤积,且河床质呈逐渐粗化之势。小浪底水库大量低含沙量洪水下泄以后,下游流量从400 m3/s左右迅速增大到近4 000 m3/s。原来400 m3/s情况下河床质的水沙平衡条件被瞬间打破,大量的较粗颗粒泥沙启动,但是由于清水流的粘滞系数较小,流速也较为有限,大量启动的粗沙并不能被悬走,而是以推移质的形式在河道内向下游输送。由于沙质的非均匀性,推移质在河道内以“沙波”的形式向下游运动,这种输沙方式表观上为河道断面在高水期河床不断的冲淤变化,从实质上分析可以将其视为一定较小流量级下的洪水对下游河道泥沙自然选择的过程,其结果造成了大颗粒的泥沙在下游河段集中淤积,使得下游河床情况变复杂了。

2.2 泥沙运动分析

2.2.1 泥沙颗粒的受力分析

河湾斜坡上泥沙颗粒的受力条件与顺直河道斜坡上泥沙颗粒受力并无不同。假定有一倾角为α的斜坡水流沿与斜面水平轴成β角的方向流动。作用在斜面上某点的泥沙颗粒受力作用在颗粒上的力为水流冲刷力与水流方向相同。作用在颗粒上的力FD为水流冲刷力与水流方向相同[3]:

扬压力FL,与斜面垂直

颗粒有效重力W′

式中:CD,CL为冲刷力与扬压力系数;a1,a2为面积系数,对球体a1=a2;a3为颗粒体积系数;d为泥沙粒径;ρ为水的密度;γs,γ分别为颗粒与水的比重;ub为临底流速。促使颗粒运动的力包括有效重力沿斜坡的分力以及水流冲刷力二者的合力即是泥沙颗粒起动的动力。

使颗粒保持静止状态的力是垂直于斜坡的法向力N。

2.2.2 泥沙颗粒起动分析

泥沙颗粒起动形式多为滑动或滚动目前研究对此多有争论,试验中观测到泥沙的起动并非单一的运动形式,究竟是以滑动或滚动方式起动取决于泥沙颗粒的位置与临底水流条件的关系,如坡面较为光滑则以滑动为主,如坡面较为粗糙则以滚动为主[4]。当颗粒以滑动模式起动时泥沙起动条件为:

其中f=tanφ为摩擦系数,φ为颗粒的水下休止角。当考虑颗粒以滚动模式起动时,各力的作用力臂为:冲刷力k1d,扬压力k2d,有效重力k3cosα,其中k1,k2,k3为相应的作用力臂系数。则颗粒由静止以滚动方式起动时临界条件可表示为

已有的研究表明,由滑动模式建立的公式结构与按滚动模式建立的公式结构基本相同,只是其中系数的物理意义略有差异,此处采用滑动模式建立有关公式。

对顺直河道而言,临底流速与主流方向一致;对河湾而言临底流速由纵横向临底流速合成。

将公式(1)~式(6)带入公式(7)河床上泥沙起动的临底流速一般可表达为

参考谢鉴衡,李保如及沙莫夫有关起动流速的大量资料可取ξ=1.30,整理后可得。

其中 η2主要与临底环流旋度有关,称为临底环流系数。

这表明在一定流速的水流作用下,弯道内的床质泥沙会被启动,而启动的泥沙在水流的冲刷力和重力的作用下完成了泥沙运动的第一个自然选择。而对于一定粒径,一定密度的泥沙来说,水流的挟沙流速u,要远远大于它的启动流速us,正是由于这两个流速上的差异,完成了泥沙运动的第二个自然选择,悬移质输沙和推移质输沙。

2.3 河流动力学分析

河道内的床质泥沙在弯道附近被水流冲刷后大量悬起,部分粒径较小的泥沙被水流悬起,它们在水流的冲刷力和粘滞力的作用下以悬移质的形式向下游传输,而其他较大粒径的泥沙由于自身重量较大,无法被悬起,只能在底层流速的作用下以推移质的形式向下游输送。含沙水流的紊流特性及河床的比降变化决定了推移质的输沙过程是非均匀的,是不稳定的,从而在河道内的顺流方向上形成了特有的沙波运动。

为了验证假潮和沙波运动的关系,我们采用Englund、Brownlie的方法,此法采用阻力分割法(即糙率划分原则)来确定冲积河流水位流量关系的一种方法,并提供随之而变的糙率流区描述。其原理是采用划分坡度的方法,即假设S=S′+S″,其中S′为肤面摩擦,S″主要是与沙垄下的水流分离有关的扩大损失引起。扩大损失水头的大小可由下式估算[5]:

式中:α为损失系数;u1为波峰处的平均流速;u2为波谷处的平均流速;H为沙垄高度;λ为波长。可求得S″。

根据求得的比降可以求出点的水深。当某河段存在沙波运动时,河道为下泄定量的上游来水,势必要调节其比降和水深,其本质目的还是要调节河段比降,而调节手段则是通过调节河段水深来实现的。沙波运动势必引起水流阻力的改变和能耗,运动初期造成水深沿上游方向增加,迫使河道调蓄,产生回水,加大河道水流的附加比降。

同时,由于下游河道控导工程分布较多,而众多的控导工程往往位于河流的弯道处,且每处控导工程的弯道出口处河宽较窄,根据钱宁的理论,河流在弯道处表层和底层水流会发生交流现象,由于岸滩的阻挡表层的水流在流向被阻后动能损耗。在后继水流的推动下,为了弥补损耗掉的动能,水流的部分势能转化为动能,而此处的河道比降变化又不会太大,因此表层水流只能潜入底层,来维持本身的能量守恒,而底层的水流则会向上抬升,两股水流完成交汇后流向下游。在上下层水流交流过程的同时也完成了一次水沙的交换。而潜入底层的逆行水流会与向下运动的沙波发生抵流消能现象,造成的结果一是床面水流分离,形成水在水上流,水流阻力减小,糙率瞬间降低;二是造成河床质泥沙分选,使得含沙量增大;三是顺流沙波运动与逆向的潜流消能后沙波运动暂时休止,聚积成为沙垄。而沙垄在上游的沙波向下运动的作用下是不断发育的。

根据清华大学泥沙研究室关于冲积河流河床演变的理论,冲积河流在下泄定量水流时遵循能量消耗最小的原则:

为了使vj的值最小,可以通过调节几个变量来实现。q取决与上游的来水量,是一个恒定值,在一定范围内是无法改变的,而只能通过改变糙率,比降及河宽来实现(即加大糙率,减小比降,增加河宽),从而满足能量消耗最小的条件。在沙垄形成的弯道附近,糙率较上游顺直河道是减小的;由于所有弯道两岸都有控导工程,所以增加河宽也无法实现,因此只能减小弯道上游的比降。减小比降的结果便是造成了弯道上游局部性的水位雍高,水流速慢慢变低,含沙量也随之减小,弯道上下游的比降持续变大,底部的沙垄也因为不断有沙波加入,而形成了一道沙质的过水“围堰”。在持续的水位雍高过后,由于底部的“围堰”无法承受高水头的压力,在动水压力和水流的冲刷力的作用下“围堰”发生了垮塌,犹如土石坝的溃坝一般,流速迅速变大,水位也快速降低,水流的含沙量也猛然之间变大了,一次完整的假潮便形成了。

2.4 “假潮”的特征

根据上一节中的分析,结合河道整体的特征,我们可以将“假潮”大致的划分为两类,原发型“假潮”和传播型“假潮”。原发型“假潮”指的是在观测地本地河段内形成并发展起来的“假潮”;传播型“假潮”则是发生在观测地点上游的河道内,“假潮”形成后顺河道传播下来的。两种“假潮”只不过形式表张上有所区别,但发生的原理是相同的[6]。根据这一定义,结合上一节中的原理,原发型“假潮”应当具有以下特点:①发生历时较长;②涨水过程流速较慢;③落水过程流速加快;④洪峰在前,沙峰在后;⑤河床有明显的推移输沙过程,在弯道处可发现沙坝及堰流现象。经过一段较长时间的传播,原发型“假潮”可以变为传播型“假潮”,传播型“假潮”主要具备以下特点:①发生历时相对较短;②随着水位的上升流速不断加快;③水位下降后流速变慢,然后恢复正常;④沙峰在前,洪峰在后或者水沙同步;⑤无明显沙垄和堰流现象。相对而言,传播型“假潮”的观测到的次数要远远多于原发型“假潮”的次数。

3 “假潮”现象的实例分析

3.1 原发型“假潮”分析

原发型“假潮”多发于花园口以下地区的上游河段,是全河“假潮”的“始作俑者”,正是原发型“假潮”发生后顺河道向下游传播,才形成了传播型“假潮”。根据推断,原发型假潮多始发于高村附近河段,高村以上多为游荡型河道,虽然游荡型河道也有沙波运动发育,但是由于岸滩不固定,河流可以通过增加河宽、发汊和摆动的方式来保证能量消耗最小,因此,这种大规模的雍水和回水现象发生的机率较小。黄河自摆脱游荡型河道进入宽浅型河道以后,由于岸滩的固定,控导工程密布,使得河流只能通过雍水和回水这两种改变比降的方式来保证能量消耗最小,于是“假潮”便频繁发生。

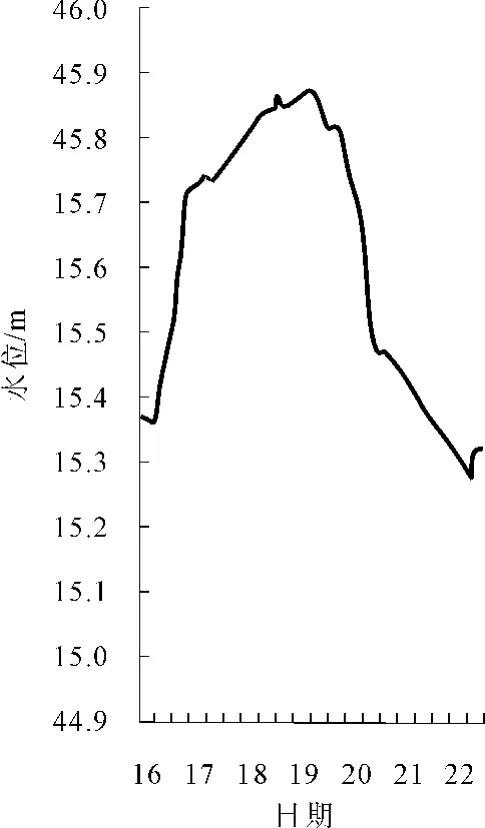

孙口水文站测验断面下游1 km处为影唐控导工程,是一个近似90°的大型弯道;上游2 km处有京九铁路黄河特大桥一座,停工的公路大桥桥墩两座(模板未拆除,在主河槽中),大型公路浮桥两座,这些条件决定了孙口水文站上下游的沙波运动较其他河段容易发生,具有原发型假潮发育的条件。但是据实际观测,原发型假潮的多发地仍然在孙口上游较远处。我们在观测过程中偶遇一次原发型假潮。在“假潮”发生的过程中从水位、流速、含沙量和水深四个方面进行了系统的观测。水位采用位于孙口测验断面上的遥测水位计进行观测;流速采用流速仪和计数器,测验地点位于停靠在位于孙口测验断面附近;水深采用测深杆打深法,地点为测速处;含沙量采用简易法现场处理,地点仍为测速处。原发型假潮水位、含沙量、流速对照图如图1~图3所示。

图1 原发型假潮水位图

图2 原发型假潮含沙量图

图3 原发型假潮流速图

此次观测到的“假潮”水位变幅较小代表性不是太强,但仍然是一次比较有代表性的原发型“假潮”。在“假潮”期间流速、含沙量随水位的上升而加大,但是水位陡升的阶段含沙量及流速增加的比较缓慢。而当水位达到最高峰开始回落时流速、含沙量瞬间变大,含沙量变为开始时的3.6倍,流速也变为开始时的2.5倍。流速高峰和含沙量高峰均落后于水位高峰。涨水时间历时150 min,落水历时205 min,涨水阶段占总时间的49.2%,落水阶段占50.8%,从峰型上看快速涨水阶段占总涨幅的72%,缓慢涨水阶段占总涨幅的28%,且变幅明显。这与第2.4节中的特征虽然稍有出入但是基本上相吻合。

3.2 传播型“假潮”分析

就我们观测的资料而言,绝大部分观测到的“假潮”为传播型“假潮”,是自上向下传播的。这跟目前的观测条件有很大关系,黄河流域在花园口以下干流河段共有7个水文站,这对于几百公里的设防河段来说是远远不够的,即便是加上水位站和汛期水位站,观测力度与北美洲的主要大江大河仍有较大不足。因此,寻找“假潮”的原发河段目前来说仍是困难重重。目前分析较多的依据则是下游几个水文站的日常观测数据。日常的测验方法对于提供测报服务来说是可以满足的,但是“假潮”的发生有历时时间短,特征值变化快的特点,传统的测报方法所取得的数据无法满足分析方法的需要。因此不能大量引用。我们采取了与上一节中相同的观测方式得到了一些观测数据可以看作传播型“假潮”。

由于数据较多这里不再逐一的罗列,经过分析可以发现传播型“假潮”的涨水阶段也可以分为水位快速上涨和缓慢上涨两个阶段,但是变化不明显。平均快速上涨阶段为29 min,缓慢上涨阶段56 min,但是落水阶段持续时间较长,达到499 min,落水阶段所占的比例高达81.5%,同时含沙量高峰和流速的高峰也先于水位的高峰到来。这与2.4节中的特征也是相吻合的。

3.3 “假潮”对照分析

为了确定“假潮”发生时上下游之间是否有对应关系,我们找到了孙口,艾山,洛口,利津四个水文站三年的同期观测资料的水位过程线对照图,除利津站无明显的“假潮”外,其他三个站的水位过程线的峰顶和峰谷是自上而下相互对应的,明显相关,证明“假潮”是自上而下传播的。

在图4~6中我们可以发现孙口、艾山、泺口三个水文站的假潮相关性还是比较密切的,但是同期利津水文站的假潮却极为不明显。在同一个假潮期,上下游站假潮传播的时间比较接近,而不同的假潮期传播时间会有一定的差异。如1988年”假潮”资料统计结果,孙口——艾山的传播时间一般为4.3 h左右,最快4 h;艾山——泺口间的传播时间一般为9.1 h,最快 7.5 h。1992年“假潮”资料统计孙口——艾山间的传播时间一般在3.6 h,最快的仅3 h;艾山——泺口间的传播时间一般为7.3 h,最快仅为6 h。为什么1992年的“假潮”传播时间要比1988年的要快呢?主要是因为1992年的水位变幅和变率要远大于1988年的水位变幅和变率,即1992年“假潮”的附加比降要大于1988年“假潮”的附加比降。但是这一传播速度要大于同时期3 000 m3/s~5 000 m3/s流量级的洪水传播速度,这主要是因为“假潮”发生时的糙率要小于洪水期,而且“假潮”虽然水位变幅没有洪水大,但是变率要远大于洪水的水位变率。

图4 下游各站水位过程线(1988年11月)

图5 下游各站水位过程线(1992年11月)

图6 下游各站水位过程线(1992年12月)

4 结 语

假潮在黄河下游地区发生是众多的因素共同作用的结果,这与黄河自身的特点是分不开的。经过系统的分析和研究,我们初步得到以下几点结论:

(1)较小流量级的低含沙量洪水对汛期大洪水过后沉积在下游河道内的非均匀泥沙进行自然选择,大量不同粒径的泥沙在起动流速的作用下发生了滚动性起动,但是只有一小部分较小粒径的泥沙可以被悬起以悬移质的形态向下游传输,而大量较大粒径的泥沙只能在紊流的作用下以推移质的形式向下游传输,推移质在紊流和河床比降变化的共同作用下形成了沙波运动。

(2)沙波运动和弯道控导工程是“假潮”形成的主要因素,归根结底体现在河床演变和泥沙运动以及床沙,水沙和推移沙之间的动态调整上,最根本的因素在床沙的分选粗化上。

(3)“假潮”影响最严重的河段与“驼峰”发生的河段基本相同,只不过发生的流量级不同,假潮多发于400 m3/s~800 m3/s,而“驼峰”则发生在最大流量时。这两者之间在成因上是否存在共性或者说可以依据相同的理论基础进行分析,值得进一步分析探讨。

(4)在“假潮”的多发期,黄河下游地区的水文测验工作难度较大,精度受到较大影响,为了更好的服务于治黄事业,应当结合假潮的特点做好水文测报工作,为治黄事业和水资源综合调度提供更可靠的理论依据。

[1]李世举,范国庆,李存才.“假潮”对黄河下游枯水期水量平衡计算的影响[J].人民黄河,2007,34(1):38-40.

[2]景存义,伍燕南.黄河下游河床变迁与新构造运动[J].人民黄河,1991,18(2):68-72.

[3]林益冬,孙葆沭.工程水文学[M].南京:河海大学,1993.

[4]谷源泽,刘以泉,崔传杰,等.黄河山东段“假潮”期水文测报方法分析[J].人民黄河,2001,28(3):22-23.

[5]钱 宁,张 仁,周志德.河床演变学[M].北京:科学出版社,1989.

[6]钱 宁,万兆惠.泥沙动力学[M].北京:科学出版社,1983.

Analysis on Causes of“Seiche” in Downstream Reaches of Yellow River

LI Qing-jin,ZHOU Jian-wei,SONG Shi-qiang

(Shandong Hydrology and Water Resources Bureau,Yellow River Water Conservancy Commisiion,Ji'nan,Shandong250100,China)

Combined with the practical observation data from Sunkou Hydrologic Station in the lower course of Yellow River,the systematic analysis is made for the seiche in the downstream reaches of Yellow River.It is obtained that the seiche is the hydrologic phenomenon that the water level,flow velocity and sediment concentration would change greatly in a short time because of the backwater resulted from the sand-wave movement in the bend,whichwould resolve the difficult problem in water determination for water dispatching in Yellow River Basin.

seiche;lower course of Yellow River;sand-wave movement;river-bed evolution;sediment movement

TV147

A

1672—1144(2012)05—0137—06

2012-04-13

2012-05-10

李庆金(1964—),男(汉族),山东郓城人,高级工程师,主要从事水文水资源研究工作。