从野外监测看中华鲟自然繁殖

2012-07-12姜伟

姜 伟

中华鲟生在长江,长在大海。金沙江得天独厚的底质和水流条件是中华鲟理想产卵场。葛洲坝的修建阻隔了中华鲟洄游到上游产卵场的通道。1982年中华鲟在葛洲坝下找到了新的产卵场自然繁殖,三峡大坝蓄水后这个产卵场的状况如何呢?

近三年调查结果表明,三峡大坝蓄水后中华鲟在葛洲坝坝下水域仍能够进行自然繁殖。

“采到了,采到了,采到中华鲟鱼卵了”,2011年11月22日上午9点,葛洲坝大江电厂下游的一艘调查船上传来一阵兴奋的欢呼声,这是集团公司中华鲟研究所的科研人员正在进行中华鲟自然繁殖野外监测工作,科研人员采集到的正是国家一级保护动物中华鲟在自然状态下产出的鱼卵,而为了等到中华鲟产卵的这一刻,科研人员已经在葛洲坝下的江面上坚守了20多天。

“快来呀,2碗牛肉面不要辣椒,1碗小面,大老远看到你们来,面就已经下好了”,江边早点摊老板像往常一样与黄涛等人打着招呼,老板与科研人员们已经非常熟络,一碗面下肚,一天的工作也就开始了。调查期间,科研人员每天一大早就要来到江边调查船上,上船之后的第一件事儿就是测量水温。水温是监测中华鲟自然繁殖的重要参数,一般当水温下降到20℃以下时,就进入了中华鲟繁殖的适宜温度范围,因此随着水温的逐渐下降,大家的心会绷得越来越紧,气氛越来越紧张。

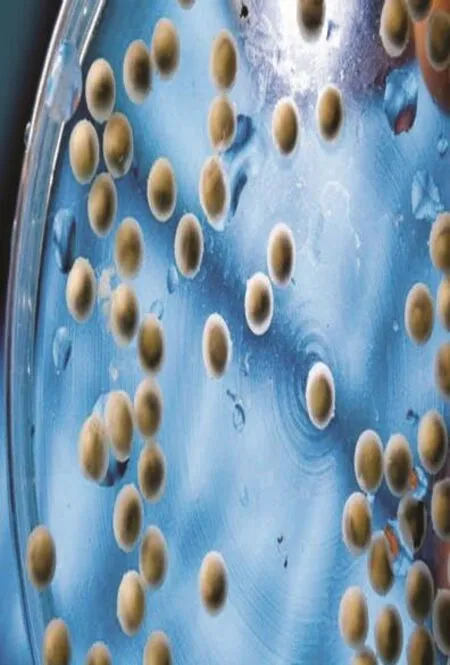

野生受精卵在孵化中。 摄影/黎明

量完水温之后就要解剖食卵鱼了,食卵鱼并不是某一种鱼类,而是葛洲坝下所有渔获物的统称,因为任何鱼类都可能会摄食中华鲟鱼卵,因此在做此项调查时,根据调查目的一般将渔获物调查改称为食卵鱼调查。食卵鱼的解剖工作一定要在一大清早进行,因为食卵鱼一旦摄食中华鲟卵,就会快速的消化,时间太长会增加解剖后辨识的难度。每天清早收取渔民捕捞的渔获物后,科研人员会称量每条鱼的体长、体重,然后逐尾解剖,观察鱼的食道内是否有中华鲟鱼卵。由于渔获物中大部分为瓦氏黄颡鱼、粗唇鱼危等,而这些鱼的胸鳍及背鳍均为粗壮的硬刺,科研人员唐锡良、曲焕韬的手上经常是旧伤未好又添新伤。

食卵鱼调查方法在1982年葛洲坝截流之后就已经应用于中华鲟自然繁殖调查中,一直以来都是产卵监测非常灵敏的手段。鱼类尤其是中底层栖息鱼类凭借其敏锐的嗅觉,总是能在第一时间准确地找到产出的中华鲟鱼卵,然后饱餐一顿。通过调查渔民捕获食卵鱼的地点及单位个体食卵的数量,采用科学的统计方法就可以估算繁殖地点及规模。2009年及2010年食卵鱼调查结果并不乐观,渔民捕捞到的食卵鱼种类及数量都很少,尤其在2010年的调查中,完全没有发现鱼类食卵现象,这就预示着中华鲟的繁殖规模在呈不断下降的趋势,所以对中华鲟的保护及增殖工作就更为重要,调查人员的责任也将更加重大。

捞卵捞苗的调查方法在国内外的相关科研调查中应用也比较广泛,这是通过在中华鲟产卵场附近直接布设不同水层采集网,从而直接捞取中华鲟鱼卵或者鱼苗的方法。根据文献中介绍的网具结构,水生态修复研究室姜华主任对网具结构进行了合理改进,从而使网具的耐磨损程度及采集效率均大大提高。网具布设点的选择尤其重要,在开始布网之前,姜华主任会召集所有科研人员,结合历史产卵场位置资料与水下地形图,选择适合中华鲟产卵的地点并获得GPS位点,然后通过GPS导航到选定的位置放网。理论上看似一气呵成,然而在实际布网过程中,往往会经历一番波折。布网时要结合当时葛洲坝下水位、流量以及发电机组的运行情况,在选定的点位微调,这时渔民就成为科研人员的军师了。渔民常年在此水域作业,对水下情况了如指掌,哪里有滩,哪里有潭,哪个机组开关时水往什么方位流动,这都是布网时需要参照的宝贵经验。然而渔民并不是对每个人都会知无不言,作为雇用的工人,按照“老板”的要求做事才是最保险的行事方式,说的过多,万一出现失误难免受到责怪。之所以能够与渔民作为朋友融洽地相处在一起,这还要归功于黄涛“外交家”似的风范。黄涛是科研队伍的“大管家”,他为人热情真诚,长期的野外工作让他与沿江几十公里的许多渔民都成了要好的朋友,自然找些江上向导不成问题。即使在具备了天时地利人和的基础上,很多时候也不能一次放网成功,要经历几次抛锚,放网,收网,起锚,再抛锚的过程才能让采集网老老实实地定位。

自然繁殖监测。 摄影/黎明 制图/田宗伟

2011年捞卵捞苗调查获得了大丰收,在产卵场采集了几千颗中华鲟鱼卵,并且在下游江段采集了上千尾中华鲟鱼苗,这一方面是总结了前两年的调查经验,使网具的布设更加合理,另一方面2011年的产卵规模较前两年有所增加,这也是辛苦工作中值得科研人员欣慰的一个好消息。采集到的中华鲟鱼卵及鱼苗都被运送到中华鲟研究所,在所里优越的养殖环境中茁壮成长,养殖成熟后作为野生亲鱼繁殖后,用于人工增殖放流,为中华鲟种群的恢复做出贡献。

科技在进步,科研人员也在不断地探索更加先进的调查方法。最近两年监测中,水下摄影技术及声纳成像探测技术也应用于中华鲟自然繁殖调查。当通过食卵鱼调查及捞卵调查确定了产卵场的大概范围后,就可以进一步通过水下摄影调查精确确定产卵场范围,并且对水下中华鲟产卵场的底质、地形、鱼卵附着形态等进行更加细致的分析。双频识别声纳调查技术还是首次应用于中华鲟自然繁殖的调查工作,这也是目前世界上最为先进的声纳成像设备。在2011年的调查中,通过在产卵场几个昼夜的定点观测及走航调查,终于探测到了自然状态下自由活动中华鲟的珍贵影像资料,为中华鲟繁殖行为学的研究提供了可靠的技术手段。

第一手调查资料的取得是非常不易的,需要科研人员付出辛勤的汗水。与活生生的生物打交道,是没有时间表可以安排的,中华鲟没有节假日,调查人员就没有节假日;中华鲟没有周末,调查人员就没有周末;中华鲟偏好夜间繁殖,调查人员就要夜里加班进行监测。唐锡良是科研人员中年龄最小的一个,新婚的他婚假都没有休,就直接加入了野外调查工作,一边要进行高强度的昼夜监测工作,一边还要给老婆做工作。这也是新一辈中华鲟人继承老一辈艰苦奋斗的光荣传统,稳举接力棒,立志做好中华鲟保护工作的行动宣言。

2011年是中华鲟研究所连续第三年进行中华鲟自然繁殖野外监测工作,通过三年的实践,科研人员逐渐总结经验,使对中华鲟自然繁殖时间,繁殖地点,繁殖规模的估算更加科学可靠。近三年调查结果表明,中华鲟自然繁殖地点集中于葛洲坝下大江电厂对应水域,与文献记录中中华鲟产卵场相比,产卵范围进一步缩小,产卵时间由10月中下旬推迟到11月中下旬,产卵规模也处于低水平波动中。当前情况下,尽快恢复中华鲟亲鱼数量是中华鲟保护工作的重中之重。这就需要尽快加强中华鲟增殖放流的科研工作,努力提高放流中华鲟的成活率,并且建立放流中华鲟跟踪系统,完善中华鲟整个生活史的监测体系,使对中华鲟的保护链条完整,这样才能使中华鲟种群规模在人类的呵护中不断增加。