论鲁迅研究中的“细读”

2012-07-12姒晓霞

□姒晓霞

自从1919年2月傅斯年在《新潮》上首次对鲁迅的《狂人日记》做出评价直到今天,鲁迅研究在中国已经走过了八十多年的历史。一批又一批研究者的辛勤工作使这门学科不断朝着科学化、体系化的方向迈进,从而形成了一门“显学”。鲁迅研究的日益成熟离不开研究方式方法的多元化及兼容并蓄的发展,而研究方法的丰富与完善也同样经历了由简单模式到“百花齐放”的过程,即从最初的感悟式研究,到三四十年代的社会思想分析、阶级分析,再到新时期以来精神分析、结构主义、形式主义、接受理论、阐释学等诸多方法融合汇流,使鲁迅研究呈现出旺盛的生命力。作为文本研究的一种方法,细读自上世纪90年代以后逐渐在鲁迅研究的领域兴起,并形成了一股潮流,涌现了许多对鲁迅作品进行细读研究的优秀论文,成为推动鲁迅研究不断突破的重要途径。因此,有学者认为,“离开了对鲁迅原著的重新细读就谈不上鲁迅研究,谈不上什么鲁迅学的新发展。鲁迅学的新发展,只能以细读为基础,在重新的细读中逐步开展。”

一

在鲁迅研究中,细读的重要意义究竟是如何突现的呢?这与中国鲁迅研究的历史状况,世界文论20世纪总体发展进程,以及从理论根源上讲细读方法与鲁迅研究的适应性有着密切关系。

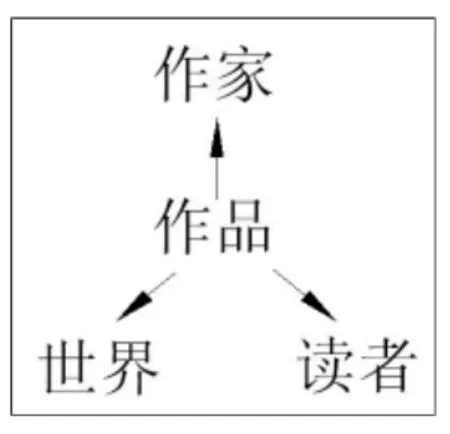

鲁迅作为中国现代知识分子先驱,“对中国历史的最大贡献仍是由于他对国民性改造问题的重视,以及他对中国各种文化现象的富有独创性的表现和解剖”,他的思想和文化批判对整个中国社会进程产生的巨大影响,堪称20世纪以来中国思想文化领域的伟人。在某种程度上讲,鲁迅主体的精神价值大大超过了其作品单纯的文学史价值,这也是鲁迅研究能够发展成为“显学”的重要因素。因此,研究者们长期以来不可避免地一直注重从鲁迅为中心出发去观照其作品,而作为直接研究对象的作品往往被当作鲁迅思想的载体。参照艾伯拉姆斯在《镜与灯》中指出的文学活动要素的坐标体系(见图1),鲁迅研究中始终处于主导的是作家中心论。鲁迅思想与中国现代社会现实的关系,对中国国民的启蒙意义及以上是如何从其作品中传达出来,是研究者们瞩目的焦点,而对文学的内部关系较少注意。

在20世纪中国主流意识形态作用下,这种理论研究模式不断向极端发展一度使研究偏离了正常轨道,世纪末引起广泛关注的鲁迅论争便从一个侧面反映出了一些以往鲁迅研究中潜在的问题。可见,科学地运用不同的批评思维方式和方法已成为鲁迅研究发展的历史要求和必然。新时期以来世界文学批评研究方法的大量涌入正好为此提供了新的契机。

●图1

但是,由于特殊的社会历史原因,导致中国的鲁迅研究并未能与世界性的文论发展形成合拍。20世纪西方文学理论经历了从诗学文化到文化诗学的过程,尤其自上世纪80年代以来进入了“完成超越它职能的意识形态价值论转换”阶段,所以当鲁迅研究者们运用象征主义、形式主义、新批评派、结构主义方法深入探究鲁迅作品时,世界文学研究和批评却已转向从外部联系去观照文学。在大的发展趋势上,基本是两向相反,但两者始终保持着整体与局部的关系,因而相互间仍存在着不可分割的紧密联系。具体看来,一方面鲁迅研究历史为当代文论发展提供了很好的借鉴;另一方面,那些看似已经过时的研究理论和方法在中国依然有着生根发芽的土壤,细读就是在鲁迅研究中再次开出的绚丽花朵。

二

细读(cl ose readi ng)实为“细评”,指对作品进行仔细的阅读和评论。评论者在作品的结构、反讽、比喻、张力等方面显示文本的语义。“细读语义”是20世纪英美新批评家精深的方法,他们主张认真、审慎、反复、仔细地研读原文,从词、词组、词义及其关系中把握和解释原文及其意义,反对以一种先验的意识和理论介入作品,提倡进行“个体批评(at om i sed cri t i ci sm)”和封闭式讨论。显而易见,这种“纯批评”式的就文论文过于极端也不尽合理,它割裂了作品与作家及外部世界的关系。但有选择地将其用于鲁迅研究却是可行的,毕竟,作为思想家、文学家的鲁迅归根到底是由其作品所规定的。而鲁迅的作品大多篇幅短小,以前多是从整体上去把握和分析,将其放进整个社会历史文化背景中去观照,即使对单篇的如《阿Q正传》、《狂人日记》、《祝福》、《在酒楼上》等经典作品进行的研究也基本上沿袭着相同的思维定势:作品的意义完全由作家的思想与社会现实来确立,而每一部作品内在特征或涵义及其在读者视野中呈现的多样性的变化却往往被忽视。可是不难看出,鲁迅作品在有限的篇幅中通过文本结构、语言、叙事方式潜在地蕴含着深刻的意义,造成作品无限的张力,也给阅读留下了多层次、多角度的空间。他的作品“不是他对自我现状的描述和复制,不是自我一切现实行为的辩词,而是他对现实和现实自我的超越方式”。在这个意义上,鲁迅作品的意义不完全等同于作家主体精神结构,二者之间的距离在不同的作品中以不同的方式逐渐拉开,只有通过反复仔细地阅读文本才能获取作品本身、作家以及二者相互之间关系的全新价值。

许多研究者已经投入到这项新的工作中来,用“细读”的方法重新审视鲁迅的文学创作。“书读百遍,其意自现”,庖丁解牛般的解读鲁迅作品使鲁迅作品研究不断推陈出新,在作品中发掘出不同的新意来,而这个过程无论从时代的横向比较或是从历史的纵向发展来看都是无穷尽的。

比如中国的第一篇现代白话小说《狂人日记》,其重要性不言而喻,因此一直是鲁迅研究中的一个焦点。主要认为“狂人”的身上寄托了鲁迅本人的某些思想,是反封建的象征,因而在中国思想史上地位崇高。但王富仁在其《〈狂人日记〉细读》中对这种既定的结论进行了认真的再思考,通过科学地细读对作品进行了深入细致的剖析,提出作品“在艺术上的成就与它在中国思想史上的地位同样崇高”。王富仁认为“狂人”是鲁迅主观想象的产物,区别于现实主义作品中的人物形象,因而将其称为“意象”,同时他还通过艺术结构分析了“精神叛逆者”与“疯子”对应的思想发展过程,及其中各个细部的意义,并论述了《狂人日记》鲜明的结构特色及双关结构。王富仁的细读运用全新的方法对上世纪60年代张恩和提出的“寄寓说”进行了精辟透彻的全面论述,对学术发展作了切实的推动。而同是针对《狂人日记》,薛毅、钱理群在其《〈狂人日记〉细读》中指出“整篇小说多出现双重第一人称,双重观点。双重观点是常人与狂人相互审视、相互否定、相互诊断、相互劝告过程的形式化,而小说由此成为一个分裂的文本,一个紧张的、充满着反向力量撕裂的文本,”由此“导致了阅读的分裂性体验”。二人在细读中运用二元对立、两极转换的思维方式,将《狂人日记》中常人/狂人、白天/黑夜、看/被看、仁义道德/吃人、幻觉/现实等两极关系及其相互转换进行了周密的分析,从读者关系角度出发从而破解了文本的奥秘,指出了扫除阅读障碍的途径。

可见,细读本身是最基本的研究方法,而在细读中运用不同的思维方式及深入视角所产生的研究成果更是各具特色。这一方法的运用使鲁迅研究中文学作品的中心地位得以重新加强,使鲁迅研究更加落到了实处,并回归本位,从鲁迅的著作中获取了源源不断的研究素材和发展动力。

三

在与世界文论相反相承的发展过程中,鲁迅研究中的细读在采用英美派注重挖掘文本语义的核心方法的同时,也结合自身前期历史的、文化的研究方法,具备了自身新的特点。

提出“细读”的英美新批评派所进行的是一种文体主义、形式主义和经验主义相结合的批评,它反对非文学的“离心”批评,反对对作者进行研究,反对文学类型学和文体学的批评,要求对单个的文体进行细读式的批评研究。其优长之处在于在与文学作品相关的众多因素中强调突出作品本身,从而有助于克服传统文学理论的政治、道德研究中排斥作品本身研究的偏向,建立了新的内容与形式有机统一的整体观。而完全割裂了作品的外部关系的自我封闭式的研究也切断了文学的本源,从而缺乏追根溯源的彻底的思辨性,这是其致命的缺陷。鲁迅的研究者们在吸纳“细读”时注意到了趋其利而避其害,因而对鲁迅作品的细读是一种开放性的、联系的、具有整合性的新的细读,研究者们是带着先前的理论成果历史地阅读鲁迅的作品的,在细读中并未割断作家思想、时代背景、伦理传统等因素与作品的关系,但并非以往惯用的用既定前提去分析作品的人物、语言、结构是如何被安排的,而是以作品成型的内容与形式为出发点,去挖掘两者统一的文本形态内部潜藏的深意与外部世界、作家甚至读者之间的相互影响与联系。在薛毅、钱理群的《〈孤独者〉细读》中,将魏连殳放进鲁迅小说创作的孤独者谱系:狂人——夏瑜——N先生——疯子——魏连殳,认为该形象“是鲁迅对孤独者谱系的最后总结,而在最后总结中,鲁迅极为真切地写了他自己”。由此,该文所深入分析的在现实世界中“狗性”图像与魏连殳“狼性”之间的对立以及叙述者与魏连殳的对白,叙述者面对可怕的宿命而出现的认同与不认同的两种对立倾向以及最后的双重行为等便带有了某种普遍的涵盖意义,不仅深入到了《孤独者》内里,运用二元对立的思维角度,从情节、人称、对白、叙述者的行为等方面剖析了魏连殳的绝望、挣扎、直至死亡,也将作者鲁迅的精神内涵施以提炼和升华。

王富仁的《〈狂人日记〉细读》结合传统研究历史状况及结论,提出了采用细读方法获得全新的理论成果。他自己就曾认为“狂人”是一个患了精神分裂症的反封建战士,但经过细读,他却发现,实际上“他在小说文本中也是找不到任何根据的”,于是就对“狂人”意象做了重新挖掘。尽管他的中心论点不是全新的,是对张恩和的“寄寓说”新的理论阐述,但正是在研究的历史联系中展开细读,才使这一论说得以延伸和完善。此外,王富仁的《鲁迅小说的叙事艺术》也是从文本研究角度出发,在细读的基础上对鲁迅小说的叙述艺术进行了深入探讨,从主体性特征、人称和语境、哲理性结构图式、语言艺术、叙事顺序、艺术美感、“符码”与“解码”问题等方面进行了理论分析。在这个过程中细读与文化批评、叙事学有机结合起来,在一个横向综合的理论视野中将鲁迅作品的艺术研究推入了一个新的层面。

从以上列举的几篇典型的细读论文中可以看出,细读在中国的鲁迅研究中被注入了新的血液,已不能和以往的概念相提并论,它更多的是作为一种研究的前提方法被运用到鲁迅研究当中,在一定程度上有效扭转了传统鲁迅研究中存在的过于注重思想性、社会性、文化性、阶级性等因素的偏颇。目前,细读方法已运用在鲁迅的各种作品中,不管是小说、诗歌或是杂文。但笔者认为有一点问题值得思考,即针对鲁迅杂文是否适用细读?尽管此细读已非彼细读,但细读的语言学理论基础是不能完全忽略的。文学语言及作品整体语义在真切明晰的同时所具有的联想性、暗示性、模糊性甚至非逻辑性等等特征是进行细读的重要前提。鲁迅的小说创作及散文诗《野草》无疑具备这些条件,但他的杂文基本上属于时评或文化批评,针对性强,观点和情感十分鲜明,因而文字也简单直白,流出的读解空间自然极为有限。我们可以在不同时代拿鲁迅杂文中曾阐述过的思想和旨趣做以对比和借鉴,但不可能通过其文本再生造出其他内涵与观念,由此,笔者认为“细读”并不完全适用于研究鲁迅杂文,在此提出,以求共同商榷。

[1]张梦阳.中国鲁迅学通史·宏观反思卷[M].广州:广东教育出版社,2001.

[2]王富仁.中国鲁迅研究的历史与现状[J].鲁迅研究月刊,1994,(11).

[3]张首映.西方二十世纪文论史[M].北京:北京大学出版社,1999.

[4]王富仁.《狂人日记》细读[J].鲁迅研究月刊,1992,(10).

[5]薛毅,钱理群.《狂人日记》细读[J].鲁迅研究月刊,1994,(11).

[6]薛毅,钱理群.《孤独者》细读[J].鲁迅研究月刊,1994,(7).