实现支撑LTE QoS运维的OSS关键技术研究

2012-06-27赵飞龙章建功

赵飞龙,章建功

(1.福州大学物理与信息工程学院 福州350002;2.中国移动通信集团福建分公司 福州350108;3.亿阳信通股份有限公司北京100093)

1 引言

尽管LTE网络中采用了多种技术使无线频谱利用率得到了较大的提高,但仍无法满足爆炸式发展的数据流量的承载需求,必须通过适度的管控才能实现网络的健康稳定运行。QoS技术能够保证被接纳的业务获得最低要求的业务质量,避免资源被某个用户或业务过度占用,是3GPP规范的重要内容,也是开展流量经营、避免网络管道化的关键技术[1]。

运营支撑系统(operation support system,OSS)是通信运营商开展日常网络运维的主要工具,其主要功能可以分为两大类:配置管理和性能管理,以网元为单位管理资源、统计性能。LTE是一张全IP、只承载数据业务、具有QoS保证的网络,为了支持对QoS保证效果的评估、开展基于SLA的通信服务等,LTE的OSS要求能够实现端到端分用户、分业务的资源关联和性能管理。因此,如何在OSS中实现对QoS保证的支撑成为运营商、设备商和集成商面临的一道难题。

本文拟在深入剖析LTE中QoS保证技术的基础上,说明实现端到端分业务的资源关联和性能统计的关键所在,为建立支持LTE QoS保证的运营支撑系统提供技术参考。

2 LTE中的QoS保证技术

Release 8之前的GSM/GPRS和UMTS网络QoS保证机制相当复杂,QoS参数需要在多个网元之间传递,通过协商得到一组折中值。3GPP定义了QoS的框架,将部分承载的映射工作留给运营商和制造商,不同设备制造商对QoS的理解存在很大的差异,在异构设备组网的网络中往往无法取得成功,这使得QoS保证机制未能在实际商用网络中得到充分运用。为简化QoS保证机制,使其更为实用,Release 8对QoS保证机制做了大幅改变,基于量化的QoS类别和网络侧决定QoS两大原则,大大简化了QoS的协商过程和参数传递,统一了对QoS的理解,强化了网络对QoS的控制。

2.1 量化的QoS类别

EPS QoS控制的基本粒度是EPS承载。为规范不同厂商对于相应的QoS业务的理解和处理,实现多厂商互连环境和漫游环境中不同设备/系统间的互连互通,3GPP Release 8对QoS参数及其组合进行了简化,并总结为9种标准组合[2],每个应用或业务(业务数据流‘SDF’)的QoS映射为其中一个质量等级标识(QCI)值。特别地,Release 10版本的QCI属性定义与Release 8略有不同[3]。QCI是一个数量等级,每个值代表了QoS参数分配保留优先级(ARP)、保证比特率(GBR)、最大比特率(MBR)和聚合最大比特率(AMBR)、分组时延预算(PDB)和分组丢失率(PLR)的特定取值的一个组合,其中ARP、PDB和PLR取值已由规范明确定义,GBR、MBR和AMBR则由运营商根据实际网络的可用资源大小进行设置,标准QCI属性和各参数的含义参见参考文献[2]。

定义了EPS承载和标准QCI之后,QoS保证就可以实现对EPS承载(多个SDF可能聚合到一个承载中)级粒度进行QCI类别的控制,因此,网元间的QoS协商需要传递QCI,而不需要像GSM/UMTS网络那样基于流传递众多QoS参数的具体取值,R98和R99的QoS参数参见参考文献[4]。

通过QCI标准化,不但简化了QoS协商的过程和信令开销,而且映射到同一个等级的应用或业务在异构网络中可以获得相同等级的QoS保证。

2.2 网络侧决定QoS

当用户终端(UE)附着到EPS网络时,被分配一个永久的IP地址,并创建一条具有非保证比特率(non-GBR)属性的默认承载。默认承载的QoS取决于HSS(home subscriber server)中的用户签约数据。默认承载总是伴随UE存在并激活,在无业务传递时不占用网络资源,并提供“永远在线”的快速接入能力[5]。专用承载建立和承载修改的信令流程只能由网络侧发起并决定QoS参数的设置,参数由分组核心网(EPC)与PCRF(策略与计费规则功能)实体的交互或者基于本地配置来分配。触发条件可以是IP多媒体子系统(IMS)与PCRF的交互、初始附着时移动性管理实体(MME)指示,或UE请求。

这样做的好处是不要求UE上的应用层了解EPS承载层QoS的具体信息,保证了相同应用在不同类型终端上都有相同的体验。网络侧集中化的策略控制,避免了众多终端制造商可能产生的对策略理解的差异,方便了未来很多由网络端发起的push类型业务的QoS及策略控制,同时保证在QoS出现异常时有一致的处理方法[6]。

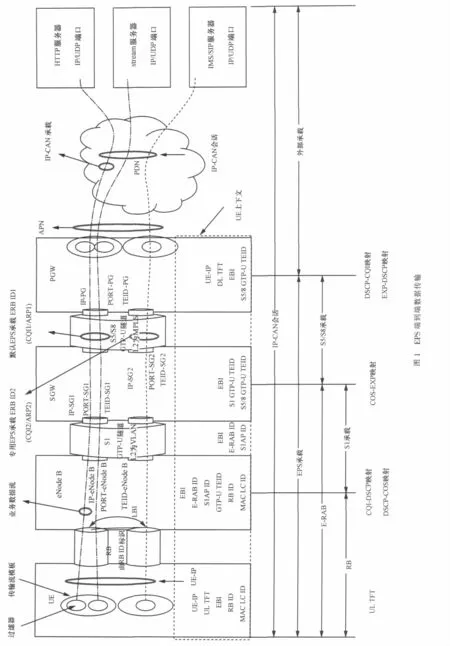

3 端到端分业务资源关联

端到端分业务资源关联是考察具体业务过程中各网元传输时占用的资源及其绑定关系,这些资源包括带宽、物理标识、属性描述等信息,理清资源关联对于一个完全共享信道(Uu口PDSCH/PUSCH信道和IP无连接)的EPS实现端到端控制面信令过程跟踪和用户面测量关联具有重要的意义。LTE的QoS框架采用分层结构,定义了承载的概念来具体化各业务的资源使用,承载的建立过程体现了QoS的协商过程,承载属性的实现就是对业务QoS的保证。

在PGW之上,EPS执行分组流级别的QoS保证,为IP-CAN承载绑定PCC规则,实现业务的识别;在PGW之下,EPS执行承载级的QoS保证,为EPS承载绑定相应的QoS参数。理解承载绑定对于一个完全共享信道 (Uu口PDSCH/PUSCH信道和IP无连接)的EPS实现端到端分业务资源关联具有重要的意义。

3.1 PGW之上

一个UE可通过EPS同时连接多个PDN(此时EPS相当于提供L2的承载)。EPS通过APN识别PDN,并为UE分配对应的IP地址,建立一条默认EPS承载(当PDN和UE同时支持IPv4/IPv6双协议时,对于一个PDN,UE可以有两个IP地址和两个默认EPS承载)。通常地,UE和PDN之间存在多个IP连接——IP-CAN承载 (一种L3的承载,用 IP/PORT@UE+IP/PORT@Server标识,其 QoS信息由PCC规则描述),其集合为IP-CAN会话(用IP@UE+APN标识,其QoS信息由PCC规则集描述)。在EPC,QoS信息的存储是以UE为单位的,每个UE最多有10个PCC规则集,1 000个PCC规则,10 000个L4过滤器或50 000个L7过滤器。

3.2 PGW之下

在下行方向,PGW根据IP-CAN承载的源/目的IP地址、源/目的UDP端口号、协议等信息,按优先级顺序匹配相应的传输流模板(TFT)过滤器,从而将具有相同源/目的IP地址和QoS要求的IP-CAN承载绑定到相同的EPS承载。通过一个TFT过滤器的数据分组流叫一个SDF(与IP-CAN承载一一对应),承载在同一个EPS承载上的多个SDF叫做一个聚合SDF。

一个UE最多只能建立11条EPS承载,EPS承载用EBI标识,长度为4 bit,其中0~4被保留,可用的取值范围为5~15(与GSM/UMTS兼容,一个EPS承载映射为一个PDP上下文,PDP上下文由NSAPI标识,其中0~4已被分配)。对于一个单栈APN,UE可以有1个默认EPS承载和最多10个专用EPS承载,或者最多可以同时连接11个不同的PDN (此时没有专用EPS承载)。EPS承载与RB、E-RAB和S5/S8承载一一对应,且它们的标识取值相同,即EBI=E-RAB ID=RB ID。值得注意的是,每个UE可以建立多达11条EPS承载,共享一个控制面的NAS层连接,这个控制面连接在 Uu口,3条信令 RB(SRB)对应的RB ID分别为0、1、2。有关EPS端到端的数据传输如图1所示。

专用承载通过LBI(取值与默认承载的EBI相同)找到对应的默认承载。每个承载(含默认承载)都唯一对应1个或0个TFT(一个IP-CAN会话最多只能有一个EPS承载没有TFT;TFT可以是双向或单向的,如为单向则另一个方向的数据流将被阻塞),对于一个UE/APN对下的EPS承载,也可以通过QCI+ARP进行区分。每个TFT最多可包含8个TFT过滤器,TFT过滤器由PFI标识 (取值范围为0~7,需与EBI结合才能唯一标识),一个APN下最多有256个TFT过滤器,这些过滤器都被分配了一个唯一的优先级(取值范围为0~255,越小越优先)。承载绑定关系如图2所示。

综上,要实现端到端分业务资源关联首先必须跟踪EPS承载(默认和专用)建立的信令过程,记录业务占用各类资源的唯一标识(承载ID和QoS参数),然后才能建立起一份与该业务相关的资源描述表,该表的建立是后续开展端到端分业务的性能统计的基本前提。

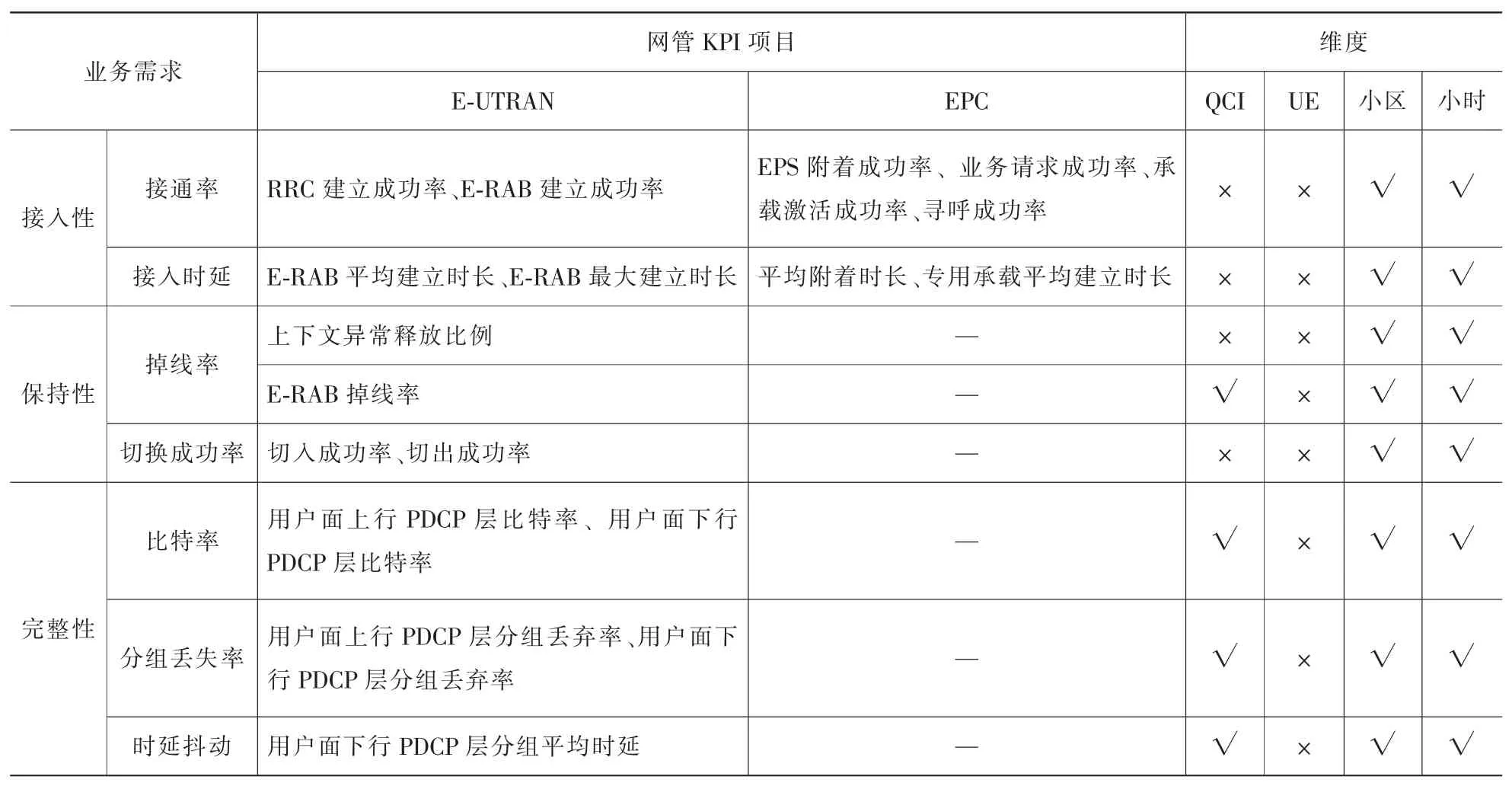

4 端到端分业务性能统计

端到端分业务性能统计是考察具体业务过程中各接口的性能表现,业务性能通常从接入性、保持性和完整性3个维度来描述,见表1。端到端分业务的性能统计是确认QoS保证是否按规划得到执行、发现和定位QoS故障、衡量网络整体性能、进行QoS参数优化和开展基于SLA的网络服务的关键信息来源。性能统计数据的来源有两大类:基于 eNode B、MME、SGW 和 PGW 的 网元计数器(counter)的网管性能统计和基于标准接口的外挂协议分析仪。由于用户面的数据极为庞大,且需要复杂的承载关联,外挂测量设备通常只用于采集和分析控制面的信令,如图3所示,在实际运维中,除了在Uu口采用特殊的UE模拟用户进行主动式测量(路测)外,其他接口上的外挂设备很少得到使用。

EMS(网元管理系统)采用基于CORBA的北向接口与各网元相连,汇总各网元内部计数器的统计结果,它是整个网络的组成部分之一,有关网管性能统计规范请参见参考文献[7],各QoS维度与网管性能统计的对应关系见表1,在业务性能统计上需要注意以下要点。

·由于QoS保证以EPS承载为对象,因此测量粒度必须细化到EPS承载,但在一些情况下,网元以UE为单位进行管理,如移动性管理、控制面异常释放等,因此需要对消息中的IE(信息单元)进行进一步解码以统计受影响的E-RAB。

·RRC过程中同时包含了附着、PDN连接、默认承载或专用承载的建立过程,因此RRC成功率包含了对附着成功率、默认承载建立成功率和专用成功建立成功率的统计。

·默认承载建立的过程包含附着和PDN连接建立过程,比专用承载的建立过程要复杂一些,应分开进行统计。

·对于一些业务如VoLTE,需要先建立一条默认承载传输SIP信令,然后再建立一条GBR类型的专用承载传输话音分组,这样业务的接通率应为默认承载接通率和专用承载接通率的乘积。

·对于移动性统计,由于eNode B内的切换不通知MME,所以只能获得对eNode B间的切换性能。

除了上述这些需要注意的要点外,应特别指出:EMS的性能统计仅仅包含EPS网内的网元,无法做到真正的端到端性能统计,如对于话音的SIP会话建立成功率,需要包含IMS内的AS(应用服务器);由于网元只是采集E-RAB级的统计数据,而没有记录E-RAB的清单,所以无法将单业务的分段统计性能关联起来;对于业务完整性的指标,还需要依赖下层IP承载网的相关统计。由此可见,通过EMS只能实现对EPS承载级平均业务性能的监控,在一定程度上实现对QCI级的性能监控,而无法真正实现对具体单个业务的性能监控,要开展基于SLA的网络服务,需要通过自定义QCI实现,而且用户数不能超过246个(QCI取值范围[1,255],扣除规范定义9个),此类服务只能向有限数量的集团客户开放。

表1 业务需求与KPI的映射关系

通过测量,可以在各个接口上参照表1获得相应资源的性能统计,以资源标识为索引,与业务资源描述表相关联,即可实现端到端分业务的性能统计。

5 结束语

基于现有的QoS实现机制、EMS的功能定位和3GPP的网管规范,OSS只能实现网元粒度的资源关联和QCI粒度的性能统计,与QoS保证要求的端到端的业务粒度和用户粒度的资源关联和性能统计还有很大的差距。为实现这个目标,必须借助于外在的被动式测量系统,同时采集控制面和用户面数据,而采用外挂仪表存在系统维护工作量大、数据采集不完整和数据处理难度大等诸多困难,比较可行的方案是由设备厂商在网元内部以新增板卡的方式实现外挂仪表的功能,但在异构设备组成的网络中,由于缺乏相应的规范,难以构成一个完整的系统。

1 NGMN Requirement Document.NGMN Recommendations on SON and OAM Requirements,Dec 2008

2 3GPP TS23.203v10.2.0 Release 10.Policy and Charging Control Architecture,2010

3 3GPP TS23.203v8.2.0 Release 8.Policy and Charging Control Architecture,2008

4 3GPP TS23.401v9.4.0 Release 9.General Packet Radio Service(GPRS)Enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)Access,2009

5 3GPP TS36.300v10.2.0 Release 10.Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall Description,2010

6 Hannes E.QoS Control in the 3GPP Evolved Packet System.IEEE,2009

7 中国移动通信集团公司.EPS网元统计数据需求规范(1.1.0),2011