电子岩芯与电子岩芯库的研究及应用

2012-06-25马圣敏,张建清,刘方文等

1 研究背景

在水利水电工程的勘察、设计、施工等过程中会布置大量地质钻孔和设计钻孔(以下简称钻孔)。这些钻孔的岩芯均是以实物岩芯的形式保存的,而且是目前钻孔取样数据的重要保存方式。它是地下岩层的直接反映,具有直观、准确等优点。但是实物岩芯在取样、运输、入库、管理等方面都存在极大的问题。对于岩芯取样,如在地质条件十分差的孔段(如溶洞、断层),则无法完整地获取该钻孔的岩芯;其次,钻孔所布置的区域大都交通不便,实物岩芯的运输工作十分耗时耗力;再次,在实物岩芯入库时,岩芯的编录都是手工进行,容易产生错误,而且进展也十分缓慢;最后,实物岩芯库的查询管理很不方便,往往在一个工程结束后,岩芯库房中摆放着堆积如山的岩芯,要查询某个钻孔的资料需要搬动大量的岩芯,由于岩芯十分沉重,导致查找效率极其低下。现有的规程规范要求重要的岩芯必须全部保存,而实际上随着岁月的流逝,岩芯难免会产生风化,最终并没有保存下来。比如,三峡工程保存的大量岩芯现已损毁、废弃,产生了极大的浪费,而且失去了很宝贵的资料。因此,找到一种有效解决实物岩芯库存在的诸多问题的方案迫切地摆在了我们面前。

2007年9月10日,大庆油田地质录井分公司建成了国内第一个数字化岩芯信息资料库,通过高分辨率图像采集设备,对岩芯进行现场实时扫描,获得岩芯实物原貌的高度保真图像。但是该方式存在着因岩芯破碎而无法扫描的问题,而且对于浅层工程勘探来说,地质条件较差的区域,即无法完整取出所需要的岩芯,正是地质工作人员特别关注的。

2001年12月,葛修润院士在《数字式全景钻孔摄像技术与数字钻孔》[1]一文中提到数字钻孔技术是建立在数字式全景钻孔摄像技术的基础之上的,提出了利用数字化的钻孔孔壁图像,经过计算机算法处理,形成“虚拟”的钻孔岩芯图,即电子岩芯。

但是,电子岩芯的发展受制于钻孔电视(数字式全景摄像系统)的发展,而迟迟未取得革命性的进展。钻孔电视基于全景摄像和数字图像技术,而图像分辨率、图像色彩、图像方位等因素制约了其发展。虽然电子岩芯可以实现钻孔电视图像的三维“虚拟”岩芯,但存在着图像分辨率不高、岩芯色彩失真以及裂隙填充看不清等问题。其只能用于岩芯的三维显示,不能进行分析、统计、出图等操作,无法在实际应用中推广。

目前,随着高清钻孔电视的问世,图像分辨率、图像色彩、图像方位均满足了电子岩芯的数据要求。本文以此为基础建立电子岩芯的模型,并针对电子岩芯的预处理、入库、查询、分析出图、维护管理等一系列功能建立了电子岩芯库系统。同时将该系统应用在乌东德水电站工程上,取得了非常好的应用效果,开启了电子岩芯库走向应用舞台的新时代。

2 电子岩芯

高清钻孔电视是电子岩芯的基础。一直以来,钻孔电视技术存在着图像拼接误差偏大、图像亮度不均匀、图像不清晰、图像扭曲等问题而影响电子岩芯的发展,如图1、图2所示。

图1 图像扭曲Fig.1 Distorted image of borehole-TV

图2 光线不均匀Fig.2 Uneven brightness of borehole-TV image

图像的拼接误差是由于数据传输控制系统进行图像合成时,因传输时间形成延时,导致图像、方位以及深度信息的延时不相同;图像亮度不均匀与钻孔电视的采集光源有关。目前钻孔电视采集仪均采用冷光源LED,冷光源LED的亮度一般都比较小,为了达到足够的亮度,需要多个LED组合。然而LED组合是有空隙的,这样就造成光源在孔壁形成光圈明暗交替。而图像的清晰度是与分辨率有关的,以前钻孔电视所采用的CCD摄像头分辨率只能够满足“看得到”,仅为795 pix/D(D为直径),而且还由于光线的散色导致图像颜色失真。图像的扭曲是由于钻孔电视采集仪采用的电子罗盘受到磁场屏蔽或者磁场干扰所产生的。最明显的情况是在钢套管的周围采集的图像有明显变形,对图像裂隙产状影响很大。这些技术问题的解决,使得钻孔电视的图像质量完全满足电子岩芯库的实现基础,即高清晰、完整、无光带、无扭曲的图像。

电子岩芯是基于高清钻孔电视孔壁图像与岩芯耦合的原理,利用钻孔的各种参数进行三维建模,实现孔壁图像的三维可视化。由于高清钻孔电视采集的孔壁图像是真实、原位岩芯的反映,因此,电子岩芯完整反映了真实岩芯的信息。

但是,如何利用钻孔的各种参数构建简单、实用、准确的电子岩芯模型从而实现电子岩芯,以及如何高效储存与管理电子岩芯的建模数据十分必要。以下从电子岩芯的建模参数和三维建模上进行了说明。

2.1 电子岩芯建模参数

考虑到孔壁与岩芯的耦合关系,且岩芯是具有一定长度的,一定倾斜度的圆柱体。那么岩芯的参数与钻孔的参数应保持一致,如孔斜对应圆柱体的倾斜度,孔径对应于圆柱体的直径,孔深对应于圆柱体的长度等。利用孔斜、钻孔起止深度、孔径等信息,便可建立电子岩芯的模型。

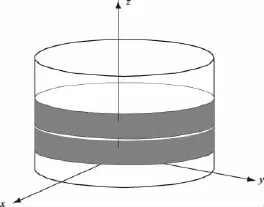

2.2 电子岩芯模型

高清钻孔电视采集的孔壁图像的三维建模可以采取2种方式:①直接将全景图像数据映射到三维系统中;②将全景图像利用转换公式生成二维平面展开图[2],在三维坐标系统中依据钻孔的参数建立钻孔的圆柱体模型,再将二维平面展开图利用纹理机制“贴”在圆柱体上。

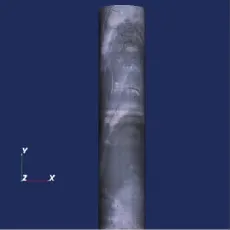

为了简化三维分析处理的数据量,本文采取了第2种方式。以孔斜发生变化处的深度对钻孔电视平面展开图进行切割。然后以x轴为正北方向,利用纹理映射技术逆时针将图片“贴”在三维圆柱面上。这样,将很多微小的圆柱面连接成整体的圆柱面,即电子岩芯模型,见图3。

图3 电子岩芯模型Fig.3 Model of electronic core

3 电子岩芯库

电子岩芯库实际上是电子岩芯的信息管理系统。电子岩芯库是储存电子岩芯的仓库,它不仅要具备信息管理系统的特点,同时也要满足工程要求。以下结合工程特点从设计与实现上对电子岩芯库进行说明。

3.1 电子岩芯库设计

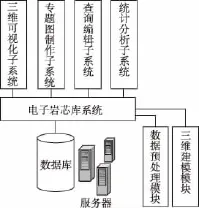

3.1.1 体系结构设计

电子岩芯库是基于网络的,结合实际岩芯生产入库流程,具有三维可视化功能的信息管理系统。在实际岩芯生产过程中,高清钻孔电视原始数据需经过现场专业人员的预处理、三维建模等工作之后才能入库,采用C/S模式的电子岩芯库将大部分的编辑预处理功能由客户端完成,从而减轻服务器端的负担。

系统首先通过数据预处理模块对原始的高清钻孔电视的图像、孔斜及钻孔的基本数据进行预先处理,为系统提供满足规范要求的数据;其次,利用三维建模模块建立电子岩芯的基础数据结构,基于三维可视化系统实现电子岩芯的三维展示;最后,用户基于自身的数据或应用需要进行相关查询与分析,这部分由各个子系统来完成。系统的体系结构图如图4所示。

图4 电子岩芯库体系结构Fig.4 Architecture of electronic core database system

3.1.2 数据库设计

3.1.2.1 数据编码设计

为了更好地利用数据,需要对电子岩芯进行数据编码。数据编码应需要满足不重复、易于分析、查询方便的原则。电子岩芯的编码设计如图5所示。

图5 编码设计Fig.5 Coding design

3.1.2.2 数据库表设计[3]

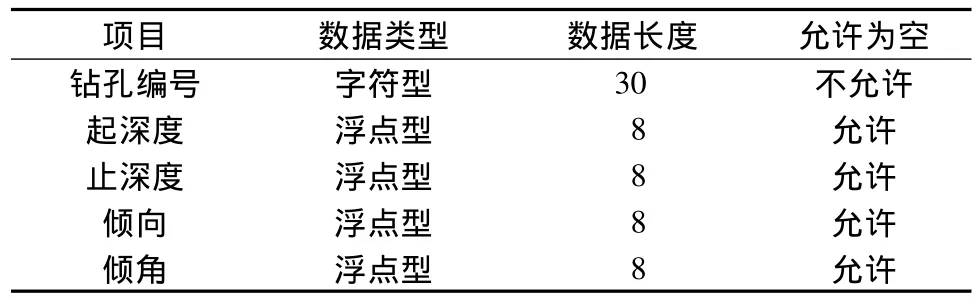

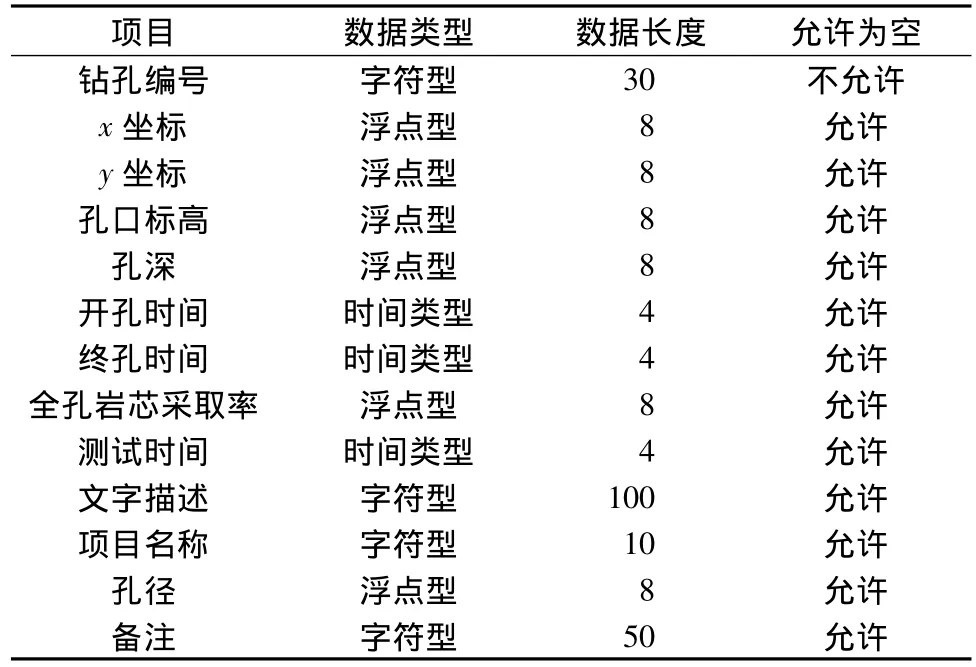

电子岩芯库存储的是分段展开的钻孔电视平面图,且分段的依据为钻孔孔斜测量数据。因此,电子岩芯库中最重要的是:存储钻孔孔斜数据、钻孔电视平面展开图像数据、钻孔基本信息3个数据表,如表1至表3所示。

表1 钻孔侧斜表Table 1 Measured dip of borehole

表2 钻孔电视图像表Table 2 Data of borehole-TV image

表3 钻孔基本信息表Table 3 Basic information of borehole

此外,在数据库设计过程中,考虑到高清钻孔电视图像文件非常大,为了优化数据的访问,针对钻孔电视图像表不同的孔深的数据建立了基于GIS的空间索引。

3.1.3 应用子系统设计

电子岩芯库包括查询编辑子系统、三维可视化子系统、统计分析子系统、专题制作子系统。查询编辑子系统可以图形、属性相互结合查询,提高查询效率。三维可视化不仅实现单个岩芯的三维展示,还要实现区域范围内的岩芯显示。专题制作子系统可进行专题图的制作与输出,图件以《SL73—95水利水电工程制图标准》[4]为标准制作。

3.2 电子岩芯库的实现

电子岩芯库是以电子岩芯的数据生产、入库、管理的流程为主线来实现的。分为数据预处理、数据入库、三维可视化与信息化管理。

3.2.1 数据预处理

数据预处理包括钻孔电视裂隙产状信息的读取,如钻孔有一定的倾斜,需要进行数据校正。裂隙产状数据的识别可采用半自动的软件进行辅助识别[5]。数据预处理实现了数据在入库前的标准化。

3.2.2 数据入库

处理后的标准数据连同钻孔的信息一同保存到电子岩芯库中,实现电子岩芯的信息共享。

3.2.3 三维可视化

三维可视化在最大程度上实现了让岩芯用户在直观的条件下充分利用岩芯信息的平台。它可以让用户从不同方位、角度观看整孔或一段岩芯的情况,也可以使用户从区域范围内整体了解钻孔的布置、钻孔的岩芯信息,从而辅助地质工作者进行钻孔布置、地质分析等工作。

三维可视化功能除基本的如放大、缩小、复位、旋转等功能外,还具有:①实现切块功能,能将岩芯等距或任意距离进行截断;②三维地层可视化;③三维地层的开挖模型;④三维图形专题分析,利用电子岩芯数据建立地层三维模型后,用户可根据不同的地质专题勘察对象重点观察该对象的三维形态及特征,并突出显示。如用户要对该区域进行岩溶专题研究,系统将突出显示岩溶所在的区域,其他部位的地层将进行淡化处理,使岩溶所在区域能很清晰地反映在窗口中。

3.2.4 信息化管理

实现了电子岩芯的查询、编辑、浏览、统计、分析等功能,为钻孔数据的综合高效处理提供了一个综合性平台。钻孔综合地质信息化平台主要实现了以下管理方式:

查询功能:本着方便、快速、准确的方针,电子岩芯库提供了多样化的查询方式。

编辑功能:可以对入库的钻孔信息进行修改、删除。

浏览功能:包括单孔或多孔的三维可视化,属性信息的列表显示,单孔钻孔电视采集回放。

统计功能:结合地质工作需要,对岩芯库进行分类统计。

输出功能:实现分析成果图表输出。如地质专题图,岩芯展开平面图输出。可实现按真实岩芯1∶1的比例出图。

4 讨论

由于电子岩芯库是基于高清钻孔电视图像建立的,因此,在电子岩芯的数据管理、访问、显示与制图和出图上存在着一些技术难点。其难点及本文研究解决的途径如下:

(1)电子岩芯库是基于高清钻孔电视来实现的,由于高清钻孔电视采集的图像分辨率非常大,因此,数据库的容量也会非常大。这样对系统的可靠性、访问效率都是一种挑战,特别是在数据库的储存与维护、数据库的访问上,本文采取了分布式的数据库管理方式,最终达到了数据的高效访问与利用。

(2)由于高清钻孔电视采集的图像数据量很大,在区域范围内的电子岩芯的三维可视化与三维分析处理时,需要消耗大量的内存资源。如何进行资源优化以及提高三维显示处理速度是电子岩芯库的难点。系统采取了利用不同深度分段调用图像数据进行三维显示以及不同视距采用不同分辨率的方式,提高了系统响应速度。

(3)由于电子岩芯局限于电脑屏幕,无法高清晰地展示非常长的岩芯,提供1∶1打印的纸质岩芯是非常有必要的,而1∶1的比例打印输出是一个技术难点。目前通过输出打印到图像文件,采用独特的洗印技术,使该问题得到了解决。

5 乌东德水电站的应用

电子岩芯库在工程的各个阶段均可应用:在工程前期勘察设计阶段,可用于基础钻孔的孔壁钻孔电视成像,识别泥化夹层等地质情况,建立基础钻孔的电子岩芯库,以及地质人员可用岩芯库的资料进行钻孔布置辅助工作;在工程施工阶段可用于固结灌浆、帷幕灌浆效果检查、混凝土质量检查;在工程运营阶段,可追踪基础地质演变,如了解泥化夹层在运营期是否产生了变化。

乌东德水电站坝址位于四川省会东县和云南省禄劝县交界的金沙江下游河道上,是金沙江水电基地下游河段世界级巨型水电站。乌东德水电站枢纽工程由混凝土双曲拱坝、泄水建筑物及左右岸地下引水发电系统等组成。最大坝高265 m,地下电站厂房位于左右两岸。

乌东德水电站目前处于工程的施工阶段,钻孔主要布置在坝轴线、围堰、左右岸坝肩,地下厂房等处。钻孔钻探所产生的实物岩芯无需编录、整理、运输、储存与维护管理,而是采用高清钻孔电视一次性采集高清图像数据,在数据预处理后保存到电子岩芯库中,极大提高了工作效率,节约了大量的人力财力。电子岩芯入库过程如下:首先利用高清钻孔电视采集孔壁图像(如图6);然后基于钻孔的参数建立三维模型,并将孔壁图像“贴”在圆柱体上,形成电子岩芯(如图7);最后,将电子岩芯及相关信息录入到电子岩芯库中。

图6 ZK141孔高清钻孔电视图片Fig.6 High resolution borehole-TV image of borehole ZK141

图7 乌东德水电站ZK142钻孔电子岩芯Fig.7 Electronic core of borehole ZK142 in Wudongde hydropower station

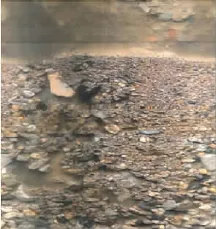

乌东德水电站围堰覆盖层非常厚,几乎都是由沙卵石组成,无法取出岩芯。而利用高清钻孔电视,完整获取了高清的孔壁图像(如图8),从而可通过电子岩芯库进行管理。

图8 围堰覆盖层ZK80钻孔高清钻孔电视图像Fig.8 High resolution borehole-TV image of borehole ZK80 in the overburden layer on cofferdam

在建立电子岩芯后,用户可很方便地对电子岩芯进行查询、编辑、统计分析等工作,还可实时回放钻孔电视的采集过程,图9展示了电子岩芯库的回放系统。此外,勘探工作还可依据电子岩芯库指导钻孔的布置,节省勘探成本。电子岩芯库为钻孔勘探提供了方便、快捷、更深层次的信息应用平台。随着工程的进展,乌东德水电站的钻孔都将采用电子岩芯库进行管理。

图9 乌东德水电站ZK142钻孔电视采集回放系统Fig.9 Sampling and replay system of borehole-TV from borehole ZK142 in Wudongde hydropower station

6 结论

基于高清钻孔电视技术的电子岩芯,解决了实物岩芯从采集、运输、储存到管理等各个环节的各种问题,也解决了三维岩芯扫描方式不能完整得到岩芯图像的问题,而且只需要进行一次钻孔电视的采集过程即可获得整孔的电子岩芯,大大提高了工作效率。电子岩芯库使得岩芯的管理从实物岩芯的管理走向电子岩芯的信息化管理,实现了岩芯数据的永久保存,促进了岩芯数据的数据共享与高效利用。电子岩芯库目前已在乌东德水电站工程施工中进行了初次应用,并取得了良好的应用效果。

[1]葛修润,王川婴.数字式全景钻孔摄像技术与数字钻孔[J].地下空间,2001,21(4):254 -261.(GE Xiurun,WANG Chuan-ying.Digital Panoramic Borehole Camera Technique and Digital Borehole[J].Underground Space,2004,21(4):254 -261.(in Chinese))

[2]王川婴,葛修润,白世伟.数字式全景钻孔摄像系统及应用[J].岩土力学,2001,22(4):522 -525.(WANG Chuan-ying,GE Xiu-run,BAI Shi-wei.The Digital Panoramic Borehole Camera System and Its Application[J].Rock and Soil Mechanics,2001,22(4):522 - 525.(in Chinese))

[3]左 悦.地质勘查钻孔岩芯信息多媒体数据库管理系统[D].北京:中国地质大学(北京),2006.(ZUO Yue.Management System for the Multimedia Database of Borehole Rock Core Information in Geological Investigation[D].Beijing:China University of Geosciences,2006.(in Chinese))

[4]武汉水利电力大学.SL73—95水利水电工程制图标准[S].北京:中国水利水电出版社,1995.(Wuhan U-niversity.SL73—95 Drawing Standards for Water Conservancy and Hydropower Engineering[S].Beijing:China Water Power Press,1995.(in Chinese))

[5]王川婴,葛修润,白世伟.数字式全景钻孔摄像系统研究[J].岩石力学与工程学报,2002,21(3):398-403.(WANG Chuan-ying,GE Xiu-run,BAI Shi-wei.The Digital Panoramic Borehole Camera System and Its Application[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2002,21(3):398 -403.(in Chinese))