德州市水利投入六大奖补政策研析

2012-06-13苏秀峰

苏秀峰

(山东省德州市水利局,253014,德州)

一、奖补政策出台背景

1.德州水利概况

山东省德州市总面积10356 km2,辖8个县2个市 1个区,133个乡镇,3217个村,人口564万,农业人口占全省的1/14,耕地面积占全省的1/12,粮食产量占全省的1/7,是一个典型的农业大市。经过多年建设,德州市基本建成了防洪排涝、引黄供水和农村供水三大工程体系,初步形成了旱能灌、涝能排的工程格局。

2.水利投入困境

由于长期以来投入不足,特别是农村税费改革取消“两工”后,新的投资机制没有建立,资金短缺成为水利建设难以破解的“瓶颈”,基本处于停滞状态,导致大量工程损毁,长期失修,效能衰减。据2008年年底全市普查,德州市70%的河道淤积严重,60%的水利设施不能正常发挥作用。特别是引黄30多年,全市仍有2160个村庄 (占全市村庄的26%)、200万亩(13.33万hm2) 耕地 (占全市耕地的25%)用不上黄河水。如何解决这一困局,提升水利保障水平和档次,成为各级决策者和农民群众迫切寻求的答案。

经过深入调研和反复论证,德州市认识到,要想真正把多年的水利欠账补上,首先需要解决“钱从哪里来”和“从何处入手”的问题,以此破解长期陷入困局的水利建设。2009年年末,德州市选择了15条骨干河道治理进行资金奖补试验性启动,拉开了水利投入6项奖补政策谋划出台的帷幕。

二、奖补政策内涵及配套机制

1.政策内容及工作原则

一是每建成一座库容1000万m3以上水库补助1000万元;二是骨干河道治理1m3土方补助3元;三是新建、改建泵站,电机和水泵由市级统一配置;四是按规划每整修1座坑塘补助1万~2万元;五是每建成1万亩(667 hm2)高标准方田补助20万元;六是农村供水主管网每人补助200元。工作原则是尽可能涵盖水利建设的各个方面,使用要求是既充分调动各地的积极性,又使有限的资金发挥最大效益。

2.资金来源及拨付程序

市级奖补资金来源为农业水费、财政补贴、水利筹资各占1/3。补助资金在工程招标投标完成后拨付20%,工程完成80%时拨付资金50%,工程竣工并验收合格后补助资金全部到位。市级水行政主管部门随时掌握工程进度,监督工程质量,调整拨付额度和进度。

3.配套机制

为确保实效,切实发挥奖补政策的引导和促动“两个作用”,德州市配套建立了 “四项机制”:一是激励机制,实行“多干多补、少干少补、不干不补”,谁积极性高支持谁;二是倒逼机制,市级只奖补骨干工程,倒逼县乡建设配套工程;三是考核机制,把水利建设纳入市政府对县(市区)考核内容,强势推动;四是评比机制,组织观摩评比,树立精品意识和争先创优意识。

三、奖补政策成效显著

1.全市形成多元化水利投资格局

在6项市级奖补政策的引导下,德州市各县(市、区)的积极性被充分调动起来,结合各自实际,相继制定了本地奖补政策。武城县出台了按现有农业人口每人3m3土方安排工程量、每1m3土方补助1元的财政奖补政策;齐河县财政每年拿出360万元对乡镇进行奖励;庆云县建立财政奖补机制,大力实施“千百十”蓄水工程;宁津县把农村水利建设纳入地方财政预算和重点基本建设范畴。德州市形成了国家、地方、集体、个人一起上,多渠道、多元化的水利投资格局,仅2011年上半年,德州市市级奖补资金投入就达1.2亿元,是过去10年的总和。

2.农田水利建设热潮迭起规模空前

在市级奖补政策的带动下,德州市各县(市、区)以“每乡镇有一处高标准万亩方田,每人平均一亩旱涝保丰高产稳产田”为建设目标,纷纷出台大规模水利治理规划,全市冬春水利建设投资年均增速为31%,仅小型泵站改造规模年均增速就达8%。乐陵市启动“3211”兴水惠民工程,计划用3年时间,投资2亿元,清淤沟渠1000 km,维修改造桥涵闸井1万座;陵县对乡镇治理沟渠按1.5元/m3予以补助,新建整修1座坑塘补助2万元,新建一座3m3/s以上流量的扬水站由县财政配置水泵和机电设备。德州市迅速形成了“县县有场面,乡乡有项目,村村有工程,户户有任务”的农田水利建设局面,掀起了水利建设热潮,极大地提升了全市农业增产增收能力,实现了大旱之年无旱象、大灾之年不减产。2010年德州市成功创建全国首个“吨粮市”,2011年又实现粮食 “九连增”,连续三年“亩产过吨粮、总产过百亿斤”。

3.河道治理10年计划3年完成

2011年12月23日,水利部第11期简报刊发《山东省德州市历时3年投资6亿元治理百余条支流河道》,将德州市河道治理经验在全国进行推广。截至2011年11月底,德州市共奖补骨干河道治理资金1.8亿元,带动投资6亿元,将原计划10年自筹资金完成的102条河道提前7年完成治理,仅用3年补上了30多年的治理欠账,治理河道长度1570 km,完成土方6100万m3。同时促动县市清淤沟渠954条,配套建筑物1160座,完成土方2.1亿m3,完成投资15亿元。许多河道为二三十年来首次彻底整治。通过河道治理,解决了漳卫新河沿岸边远高亢地区 200多万亩 (13.33万 hm2)耕地用水问题,全市800多万亩(53.33 万 hm2)耕地基本实现了“旱能浇、涝能排”。

4.农水重点县建设成为全国标杆

2010年10月,全国中央财政小型农田水利重点县建设现场会在德州市召开,推广其先进经验。该市共有10个小农水重点县,数量占山东省的1/7强。德州市通过实施积极的财政资金奖补政策,使2009年度和2010年度小农水重点县项目建设全部提前完成,共计投资3.5亿元,整治末级渠系570.69 km,新建改造渠系建筑物6255座,新建泵站229座,新打机井566眼,铺设管道2402.66 km,建设高效节水灌溉面积29.91万亩(1.994万hm2),恢复改善灌溉面积60万亩 (4万hm2)。在山东省项目验收考核中,全部被评为省级优秀等级,夺得全省“六项第一”,获奖励资金6300万元,在全省水利系统引起轰动。以色列等5个国家和地区、国内外500余人次先后到德州市参观学习。

5.重缺水局面得到根本改观,饮水安全层次跃升

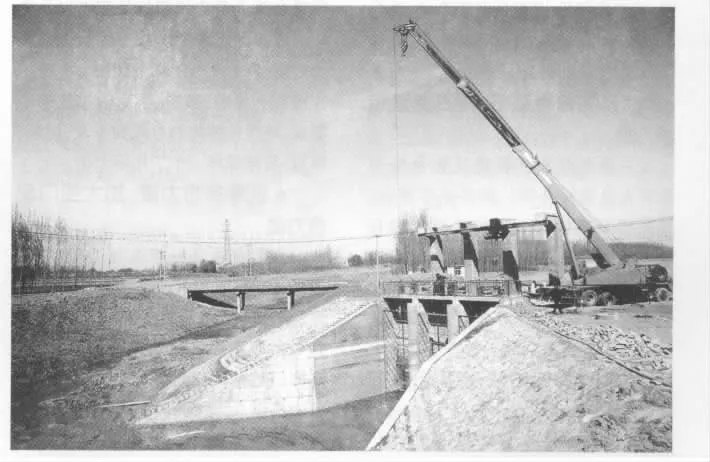

总投资2200万元的横河治理工程按期完工,德州城区实现双线供水。图为重建的芦家河泵站。

德州市人均年水资源占有量为211m3,仅为全国平均水平的10%。同时浅层地下水苦咸,80%的区域不符合国家饮水安全标准,群众饮水一直十分困难。为从根本上解决问题,德州市制定了 “每建成一座千万方以上水库补助1000万元”的奖补政策,目前已建成丁东水库、丁庄水库、庆云水库、小店水库、勾盘河水库、宁津水库、夏津水库、平原相家河水库、乐陵杨安镇水库等9座平原水库,库容达到2亿m3,调蓄水量达到4亿m3,仅2010年一年就新开工平原水库6座。平原水库的相继建成,不仅为城乡居民生活和工农业生产提供了水资源保障,而且为加快经济社会发展创造了良好的基础条件和资源优势。据统计,全市使用水库供水的县市区达到10个,城乡供水一体化人口比例由10.7%提高到53.3%,296万人喝上了同源、同网、同质的黄河水,提高了生活品质,涌现出全国农村饮水安全工程示范县——庆云县、山东省第一个跨县级行政区域供水工程——平原恩城水厂等典型。

6.水网建设加速推进,成为城市水利名片

为从根本上解决全市水资源紧缺、水利基础设施薄弱的问题,彻底改变德州水利面貌,2009年年底,德州市按照保障供水、防洪安全、改善生态三大目标,计划 10年投入175亿元,建设防洪除涝、农业灌溉、南水北调、饮水安全四大工程体系。3年来,累计投入奖补资金1.6亿元,促动县乡投入48亿元,建成各类水利工程3.2万处,再现了六七十年代大干水利的火热场景,成为德州水利的一张靓丽名片。德州水网的大力建设,增强了全市防汛抗旱能力和水平,有力地抗击了2009年春季和2010年冬季连续发生百年一遇特大干旱,成功抵御了2010年汛期发生的1964年以来最大暴雨的袭击,取得了“无一处河堤决口,无一人伤亡”的重大胜利。

7.多项重点工程相继竣工,助推经济社会发展

新中国成立以来,德州市市级投资过亿元的单体水利工程有5个,6项奖补政策出台后建成的就占4个。其中,投资1.56亿元的马颊河干流治理工程8个标段全部被省验收组评定为优良工程;投资1.76亿元、总长32.78 km的华鲁恒升供水管道工程仅用半年时间就完成了基本建设任务,创造了“德州水利速度”;投资2.7亿元的引黄济津潘庄线路应急调水工程2010年10月投入使用,创造了当年设计、当年开工、当年竣工、当年受益的奇迹,目前工程已进行两次应急输水任务,有力地缓解了天津市的缺水局面,受到国家防办和天津市的高度赞誉;投资19.93亿元的南水北调鲁北段工程即将竣工投入使用。这些重点水利工程不但对德州市水利发展意义重大,而且对德州经济社会发展将产生深远影响。

[1]韩俊.小型农田水利建设投入机制分析[R].国务院发展研究中心“完善小型农田水利建设和管理机制研究”课题组,2011.

[2]王广深,张日新.水利财政投入研究综述[J].水利经济,2011(3).

[3]王海锋,庞靖鹏,张旺,等.我国水利投资供求状况分析[J].水利发展研究,2011(5).

[4]游本泉.加快水利改革发展的财政对策[J].中国水利,2011(14).

[5]张念强.论深入推进一事一议财政奖补工作 [J].农村经济与科技,2010(9).