紫花烧伤膏治疗小儿静脉输注药物渗漏的临床研究

2012-06-03崔彩萍李凤莲陈小君陆俊雯

崔彩萍 李凤莲 陈小君 陆俊雯

(1.广西梧州市妇幼保健院,广西 梧州523002;2.广西河池市第一人民医院,广西 河池 543002)

经静脉注射药物的方法是儿科治疗疾病的常采用的主要给药途径,效果显著。然而,由于各种因素,致使一些患儿在静脉推注和滴注过程中发生药液渗漏到静脉周围组织,导致不同程度的渗透性损伤[1],静脉渗漏轻则局部肿胀、疼痛,重则引起组织缺血坏死,甚至造成功能障碍。这不仅给患儿增加了痛苦,也影响抢救、治疗及护理工作的正常进行。过去常采用冷热湿敷、封闭等疗法,不但操作起来繁琐,还增加患儿痛苦。2006年3月~2009年6月我们对202例静脉输注各种药物致不同程度渗透性损伤的患儿采用了紫花烧伤膏外涂的治疗方法,取得了满意的效果,现介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组402例患儿,随机分为实验组202例,其中婴儿172例,新生儿30例。渗漏发生在头部的92例,发生在上肢的46例,发生在下肢的64例。静脉注射青霉素G钠发生局部组织炎性改变的40例,氨苄青霉素41例,氯唑青霉素43例,头孢噻肟钠36例,先锋霉素Ⅴ36例,其他药物6例。

对照组200例患儿:其中婴儿178例,新生儿22例。渗漏发生在头部的102例,发生在上肢的51例,发生在下肢的47例。静脉注射青霉素G钠发生局部组织炎性改变的38例,氨苄青霉素40例,氯唑青霉素38例,头孢噻肟钠46例,先锋霉素Ⅴ30例,其他药物8例。两组患者一般资料比较差异无显著意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 临床症状及体征 一般轻度炎性改变:局部组织出现0.5~2cm×5~10cm的红肿,沿血管走向呈条索状红线,中度者:局部皮肤先表现为苍白继而出现水泡或立即出现水泡,重度者:皮肤直接由红变为紫红。我们观察到的这些临床症状和体征与余梦丽[2]观察到的大致相同。

1.3 治疗方法 用无菌棉签蘸紫红烧伤膏局部外涂,无论是何种程度的损伤均涂药厚1mm,范围超过损伤范围约0.5cm,轻度炎症改变者每天涂药2~3次,至红肿消退,皮肤颜色转为正常为止;中度、重度损伤者每日涂药4~6次,直到水疱痂皮脱落为止;重度损伤者待坏死组织脱落后,创面呈白色(此期为怯腐生肌期,通过药物的怯腐作用由表如里将坏死组织无损伤排出)。此时药物和腐败组织形成白色粘状代谢分泌物溢出创面,换药时需将创面残留药物和白粘状分泌物用棉签轻轻沾去,然后再涂新药,必须始终保持创面有药,随着创面的修复,分泌物减少,用药次数逐渐减少至每日2~3次,直至创面修复。

1.4 疗效判断标准 显效:涂药1~3h后,红肿、水泡消退,疼痛减轻、皮肤颜色转为正常。有效:涂药4~6h后,红肿、水泡、疼痛减轻、皮肤颜色逐渐转为正常。无效:涂药6~8h后,红肿、水泡、疼痛、皮肤颜色无明显改变甚至范围逐渐扩大。

1.5 统计学方法 数据采用SPSS软件进行分析,采用χ2检验,P<0.05为差异有显著意义。

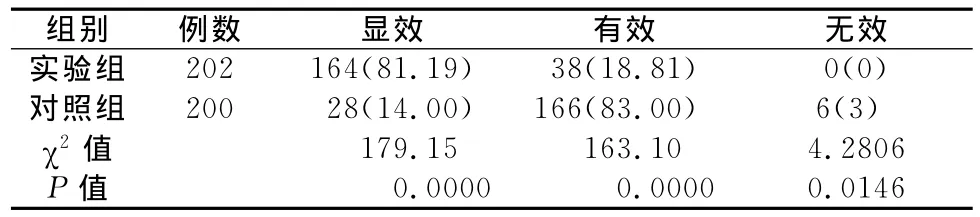

2 结果(表1)

表1 两组患儿治疗效果比较 例(%)

3 讨论

静脉输液外渗是临床常见的护理难题,它不仅增加小儿的痛苦,还影响到治疗计划的实施,从而影响疗效和康复。静脉输掖外渗性损伤除了药物本身的理化因素外,还有温度、血管因素、机械刺激和责任心等[3]。在诸多危险因素中,外渗性损伤很难做到完全能避免。一旦发生渗透性损伤,采用一种简便、及时有效的方法,以减轻损伤程度和患儿的痛苦,具有重要的临床意义。

紫花烧伤膏的主要成分是紫草、冰片、黄连、当归等。紫草具有清热凉血、去除热毒的功效,局部应用有抗感染作用,对血管通透性渗出和水肿均有拮抗作用,冰片能抑制炎性介质释放,黄连、当归具有润燥、清热、解毒、消炎等作用。诸药联合可促进渗出物吸收,有消炎、止痛、软化血管,加速血液循环、促进损伤组织修复的作用,此药物刺激性小,易于吸收,效果好,用此药治疗,方法简便易行,亦可教会患儿家长。在使用过程中未发现患儿有痛苦表情及哭闹等不适表现,自涂药开始末观察到损伤范围继续扩大,从而减轻了局部组织的损伤,与以往的冷热敷相比减少了更换敷料的繁琐,避免了封闭引起的再损伤增加的痛苦。此方法操作简便、使用效果好,对皮肤无刺激、无不良反应,患儿家长易于接受,值得推广。

[1]杨秀丽,曹裕才.静脉治疗[M].北京:军事医学出版社,2000:201.

[2]余梦丽.小儿输液外渗的原因分析及预防[J].当代护士,2008,专科版:57-59.

[3]张文玉.新生儿静脉输液外渗原因分析及护理对策[J].护理实践与研究,2008,5(10):82-83.