特高海拔地区常规治疗联合高压氧治疗急性高原肺水肿疗效观察

2012-05-31徐福振万荣辉刘小涛黄小敏

徐福振 万荣辉 刘小涛 黄小敏

青藏高原地理环境特殊,我们所位于海拔4700m的雁石坪镇附近,属特高海拔地区,急性高原肺水肿发病例较多,病情也比较危急,转送路途遥远且要经过海拔更高的地区(如风火山,昆仑山)可能致病情加重,宜采取就地现场诊治。自2010年8月~2011年9月,随机选择急性高原肺水肿患者共100例,观察发现在常规治疗的基础上加用高压氧联合治疗,治愈率明显提高,疗程明显缩短,效果显著,疗效肯定,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 病例选择 诊断标准参照1995年中华医学会第三次全国高原医学学术讨论会推荐稿的急性高原肺水肿诊断标准[1]。①近期抵达高原(一般在海拔3000m以上),出现静息时呼吸困难、咳嗽、咳白色或粉红色泡沫痰。②肺部湿性 音或喘鸣,中央性发绀,呼吸过速,心动过速。③胸部X线可见以肺门为中心向单侧或两侧肺野呈点片状或云絮状浸润阴影。心影多正常,但亦可见肺动脉高压及右心增大征象。④经临床及心电图等检查排除心肌梗死、心力衰竭等其他心肺疾患,并排除肺炎。⑤经卧床休息、吸氧等治疗或低转,症状迅速好转,X线征象可于短期内消失。排除其他高原相关性疾病,选择患者100例。

1.1.2 临床资料 所选患者均为男性,全部为平原长居人员,入高原前体检均正常。根据数字表法,分为常规治疗组(对照组)和常规治疗加用高压氧治疗组(治疗组)。治疗组50例:年龄21~54岁,平均(33.0±2.7)岁;发病后就诊时间为2~18h,平均(6.7±1.2)h;依据患者的临床症状、体征为标准,将患者病情分为轻中重3型[2]:轻度(头痛、咳嗽、发绀轻,呼吸困难轻,肺部可闻及散在水泡音,无神经系统症状)17例,占患者总数的34%,中度(头痛、咳嗽、紫绀重,呼吸困难不能平卧,肺部闻及广泛水泡音,无神经系统症状)28例,占患者总数的56%,重度(头痛、咳嗽、发绀重,呼吸困难不能平卧,肺部闻及广泛水泡音伴神经系统症状)5例,占患者总数的10%。其中50例均有咳嗽、泡沫痰,头昏、头痛42例,胸闷、气促、发绀31例。初入高原者39例,再入高原者11例。对照组50例:年龄20~52岁,平均(33.2±3.5)岁;发病后就诊时间为2.5~17.5h,平均(6.4±1.6)h;临床分型:轻度19例,占患者总数的38%,中度27例,占患者总数的54%,重度4例,占患者总数的8%。其中50例均有咳嗽、泡沫痰,头昏、头痛42例,胸闷、气促、发绀31例。初入高原者41例,再入高原者9例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常规治疗方法 绝对卧床休息,保暖,用鼻导管或面罩吸入高浓度、高流量氧,当患者有大量泡沫痰时,可用 泡沫剂;氨茶碱5~6mg/kg稀释于25%~50%葡萄糖40mL,缓慢静脉注射;氢化考的松200~300mg或地塞米松20~40mg静滴;呋塞米20mg稀释于5%葡萄糖20mL静脉注射;酌情使用吗啡和血管扩张剂如酚妥拉明、消心痛等。如患者发生心功能不全、呼吸道感染时,根据症状和病情予以强心、兴奋呼吸、抗感染等。

1.2.2 高压氧治疗方法 治疗压力为2.0ATA~2.3ATA。加、减压时间适当延长,一般可用加压40min、减压40min,稳压吸氧30~40min×2,中间吸空气10min。稳压时间以肺水肿是否被控制而定,减压时间60~90min。

1.3 观察指标

每日治疗前后对其临床症状、胸X线片、血常规、脉搏血氧等进行自身对照。

1.4 疗效标准

痊愈:临床症状消失,肺部呼吸音清晰,不能闻及干、湿 音;显效:临床症状缓解,肺部呼吸音稍粗糙,不能闻及干、湿 音;有效:临床症状有所缓解,肺部呼吸音粗糙, 音减少;无效:治疗后症状及体征无明显变化或病情有加重趋势。

1.5 统计学方法

应用SPSS13.0统计学软件进行统计学分析,采用有效率x2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗组与对照组治疗后症状比较

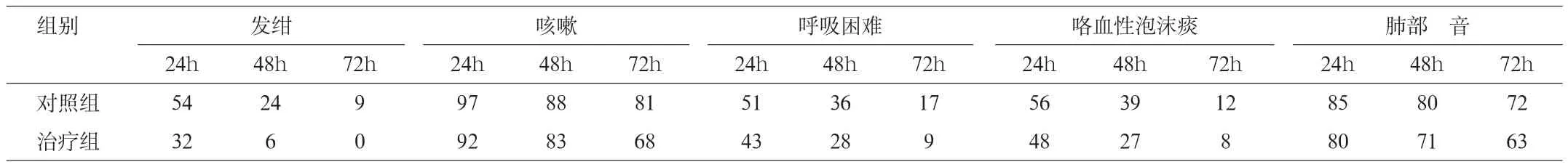

治疗组在发绀、呼吸困难、咯血性泡沫痰几项疗效指标均优于对照组(P<0.01),咳嗽减轻、 音吸收两项指标亦有明显缩短(P<0.05)。见表1。

2.2 治疗组与对照组治疗后疗效比较

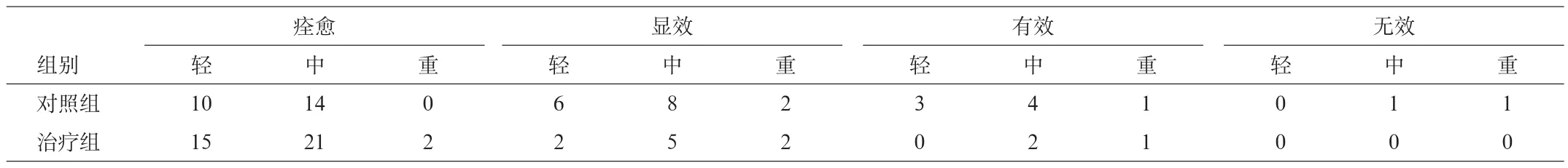

治疗组在治疗轻、中、重度肺水肿疗效与对照组比较P<0.05,两组疗效有明显差异。见表2。

表1 治疗组与对照组治疗后症状比较(%)

表2 治疗组与对照组治疗后疗效比较(例)

3 讨论

3.1 发病诱因与易感因素

急性高原肺水肿的发生与急进高原、寒冷、过度劳累、感冒、上呼吸道感染等因素有关,还有性别、种族的差异等[3]。本研究中41例患者在低海拔地区习服时间短,进入特高海拔地区即搭帐篷、工作等体力劳动,加上寒冷,导致发病,有8例患者虽然在特高海拔地区生活2个月,发病前均有上呼吸道感染史。因此进入特高海拔地区应遵循阶梯性高度习服,采用循序渐进的方法,获取逐步适应;注意防寒保暖,不宜进行中等强度以上的体力劳动及剧烈运动;医务人员要加强巡视,做好健康宣教[3]。

3.2 发病机制

高原肺水肿的发病机制还不完全明了,多数学者认为与机体的易感性、肺血流量增加、肺动脉高压、肺血管渗透性增加、肺泡对钠水潴留的清除障碍等有密切关系[4]。但肺动脉高压的形成及“漏孔”学说得到了普遍的认可[5],肺动脉高压加重了“漏孔”的作用。急速进入高原后,由于缺氧,细胞发生变性,产生自身抗原,刺激机体产生大量IgG、IgM,抗原抗体反应形成的生物活性介质激活补体释放C3a、C5a,补体刺激肥大细胞释放组胺,而组胺作用于血管壁,尤其是肺小血管壁,使其内皮细胞肿胀变性,细胞连接间隙增大,通透性增大,即“漏孔”出现,而“漏孔”的出现最主要原因是缺氧,高压氧下血液运输氧的方式变化,显著增加了血液中的溶解氧,迅速纠正组织缺氧,调节血管舒缩功能,增加缺血区的血流量,改善缺血缺氧肺组织血供[6],促使“漏孔”闭合。

3.3 高压氧舱治疗

高压氧舱治疗能使患者迅速“脱离”低氧环境,终止缺氧对机体的损害,经过生理适应的过渡而纠正缺氧。贺彪[7]与张学峰等[8]报道2~5d可治愈,且效果最佳。伴有严重感染、高热、高血压的患者,不适宜高压氧治疗。

高压氧治疗原理:①迅速解决机体的低氧血症状态。②改善和消除组织(特别是脑组织)的缺氧状态。③降低心脏负荷,改善心功能,迷走神经兴奋,使心率减慢,心排血量减少;纠正缺氧所致的肺小血管收缩,血液黏度降低,肺的微循环改善后肺循环阻力降低,从而降低肺动脉压;改善肾脏功能促进利水利钠作用。④解除缺氧所致的支气管痉挛,同时气道内的阻力略有增高,前者有利于改善通气功能,后者有利于阻止肺水肿的形成。高压氧可阻断缺氧-红细胞过度增生的恶性循环,红细胞和血红蛋白减少;降低呼吸频率,有利于肺泡-动脉氧梯度的稳定,改善肺功能。⑤收缩血管,减轻组织水肿和肺水肿等。特高海拔地区高压氧治疗注意事项:低温天气时应注意防寒保暖;伴有感冒、发热、鼻出血及血压过高时应作相应处理,待符合进舱条件后再治疗;因治疗压力与舱外压力差较大,在加、减压时患者可有头晕、无力、肌肉和骨骼酸痛等,因此治疗压力不宜过高;适当延长加、减压时间,肺水肿患者减压时间可长达90min;高原地区气候干燥,舱内应加湿。

在特高海拔地区对于本病就地治疗上很关键的,就地治疗易早期发现患者,病情多为轻型而单纯,病理生理改变易逆转,无并发症或少而轻,机体多处于衰竭状态之前,代偿与康复能力相对较强。高压氧治疗具有显效快、疗效显著、无创性和无副作用等优点,对于在特高海拔地区实施现场救治有很重要的积极意义。我们对高原病的认识还是有限的,而且病例数较少,时间短促,经验不足,有待在今后的工作中进一步探索、总结经验。

[1]中华医学会第三次全国高原医学学术讨论会推荐稿.我国高原病命名、分型及诊断标准[J].高原医学杂志,1996,6(1):11.

[2]西藏军区总医院.高原病学[M].拉萨:西藏人民出版社,2001:126.

[3]高玉琪.高原军事医学[M].重庆:重庆出版社,2005:260-261,272-273.

[4]Schoene RB,Hultgren HN,Swenson ER.High-altitude pulmonary edema.In:Hornbein TF,Schoae RB,eds.High-altitude:an exploration of human adaptation[M].New York:Marcel Dekker,2001:777-814.

[5]孙克勤,王福永.高原肺水肿发病假说的探讨[J].高原医学杂志,2001,3(1):36.

[6]杨益.高压氧治疗基础与临床[M].上海:上海科学技术出版社,2005:161-162.

[7]贺彪,曹祯吾,夏红智,等.高压氧治疗急性高原肺水肿60例效果观察[J].西南国防医药,1991,1(2):41-42.

[8]张雪峰.高压氧在高原地区的临床应用[J].高压氧医学杂志,1992(1):39.