苎麻生物脱胶复合菌群的构建

2012-05-23饶维桥陈洪高余苗王超群

饶维桥,陈洪高*,余苗,王超群

(武汉纺织大学纺织印染清洁生产教育部工程研究中心,湖北武汉430073)

引言

苎麻是具有中国特色的优质天然纺织原料,规模化开发利用苎麻资源,可有效弥补我国天然纤维数量上的不足,提升我国纺织品的核心竞争力。脱胶是苎麻纺纱的必经工艺,目前我国主要采用化学脱胶,污染重、能耗高、成本高,严重地限制了我国苎麻产业的发展,生物脱胶是目前研究较多的苎麻清洁生产方法。

沤麻是我国民间使用的较原始的生物脱胶方法,该方法利用自然环境中的脱胶微生物降解苎麻韧皮胶质,制备质量要求不高的麻纤维。由于沤麻存在污染环境、胶质去除不彻底、产品质量不均一等先天性不足,该方法未能应用于苎麻纤维的工业生产,只有少数地方织造夏布还在沿用。高效可控的苎麻生物脱胶技术研究可以追溯到二十世纪四十到五十年代,至今已获得了以胡萝卜欧文氏软腐菌[1]、枯草芽孢杆菌[2]和嗜碱芽孢杆菌[3]为代表的系列高效脱胶菌种,并探索出了菌脱胶[4]、生物-化学联合脱胶法[5]和酶脱胶[6]等脱胶工艺。生产试验表明,生物脱胶吨精干麻的耗水量较传统化学脱胶降低了40%左右,极大地缓解了脱胶污染。

然而,我国的生物脱胶技术研究一直以高效脱胶纯培养菌种为核心,由于受到认知储备及分离条件的限制,自然界中的绝大部分微生物未能被分离和利用[7],而相似的微生物又往往被重复分离,致使脱胶菌种不能得到有效地更新和改良,限制了生物脱胶技术的产业化应用进程。因此,本文尝试以构建共生菌群的方式来利用自然的可培养和未培养脱胶微生物,以丰富生物脱胶的方法。

1 材料与方法

1.1 苎麻原麻

苎麻原麻(韧皮)由湖北新农生态麻业有限公司提供,品种为湘苎2号,机械剥制,晾干,平均胶质含量33.06%。

1.2 菌种采集

2006年7月从湖北咸宁沤麻池、苎麻化学脱胶厂污泥、老麻园土、腐烂麻堆等生境收集微生物样品,水和污泥各采集1 L,泥土和腐烂麻杆各采集1 kg,样品分开存放,分别标记为“沤麻池水菌群”、“脱胶厂污泥菌群”、“老麻园土菌群”和“腐烂麻堆菌群”,立即带回实验室,接种到60 L塑料桶中,每桶加40 L自来水,混匀,再加5 kg原麻,压实浸没,42℃静置培养6 d,捞出麻纤维,培养液用双层纱布过滤,滤液作为接种体备用。

1.3 自然菌群脱胶能力分析

取上述4种菌群的富集培养液及其等比例混合液(称为“初始复合菌群”)各10 L,分别接种到5个60 L的塑料桶中,每桶加5 kg原麻和40 L自来水,另取一只同样大小的塑料桶加5 kg原麻和50 L自来水作对照,自然pH,42℃静置沤麻。每隔24 h从沤麻桶中取纤维样品,烘干,分析残胶成分,测定残胶率和纤维断裂强度,当某个桶中纤维完全分散成棉花状时结束该桶沤麻,待接种菌群的最后一桶原麻分纤后结束试验。将从接种菌群开始至纤维分散结束沤麻的这段时间称为分纤周期。

1.4 菌群驯化

取5 L初始复合菌群培养液作为接种体,接种到60 L塑料桶中,加5 kg原麻和45 L自来水,调节起始pH为8.5,42℃静置培养,每天翻动原麻2次,原麻分纤后捞出纤维,溶液用纱布过滤,取5 L滤液作为接种体,同样的方法反复继代培养。182 d后驯化改在小塑料桶中进行,菌液接种量为300 mL,添加苎麻300 g,自来水2700 mL,其他条件同上。记录分纤周期,纤维在自来水下反复搓洗至无黄色溶液挤出,测定纤维残胶率和断裂强度。

1.5 纤维品质检测

参照GB5889-1986规定的方法进行苎麻精干麻残胶成分分析。参照GB 5882-1986规定的方法进行苎麻精干麻束纤维断裂强度分析。采用Leica DM2500显微分析系统进行纤维观察并拍照。

2 结果与分析

2.1 自然菌群的脱胶能力

2.1.1 自然菌群脱胶的分纤周期

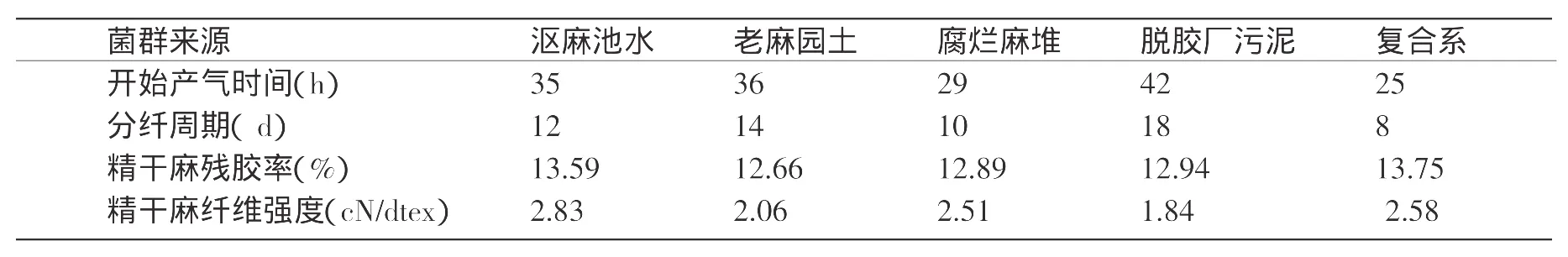

对驯化前菌群的原始脱胶能力的评估标明,本实验采集的4个自然菌群及其初始复合菌群在室内培养条件下均能使原麻分纤(表1),分纤周期分别为:腐烂麻堆菌群10 d,沤麻池水菌群12d,老麻园土菌群14d,化学脱胶厂废水污泥菌群18 d,由于在相同条件下接种自来水的脱胶桶中原麻18d仍未见分纤迹象,表明这些来自于腐烂麻生境的菌群已经具备了一定的脱胶能力,而分布于空气中的自然菌群则不能在短期内使原麻分纤。野外考察表明,在这些菌群栖息的原始自然环境中(如池塘、溪流、水田)沤麻时,原麻分纤一般需要25 d~40 d,而在室内控制条件下沤麻原麻的分纤周期最长也没有超过18 d,表明就苎麻脱胶而言,菌群的野外栖息环境并非理想的脱胶环境,条件的改善可以明显促进菌群脱胶。

表1 野生菌群的脱胶能力比较Tab.1 Degummingcapabilities ofdifferent natural microbial groups

2.1.2 自然菌群脱胶启动的迟滞时间

沤麻过程起始阶段产生气泡是一个普遍现象,在本实验中除对照(接种自来水)外的所有桶中都有观察到,是微生物利用溶液中可溶性营养发酵产气的结果,是微生物开始大量生长的标志,也是脱胶进入生物阶段的标志。不同的野生菌群,沤麻时开始产气的时间略有差异(表1)。腐烂麻堆菌群产生气泡的时间最早,只用了35 h就有大量的气泡产生,表明它们能快速适应苎麻脱胶环境,启动脱胶迟滞时间短,相反,脱胶厂污泥菌群42 h后才开始有零星的气泡产生,气泡量少,表明这些菌群不能快速适应苎麻脱胶环境,启动脱胶晚。

2.1.3 自然菌群的脱胶过程

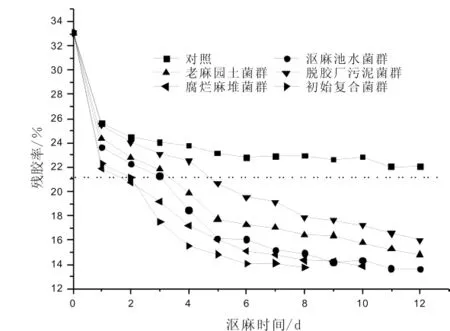

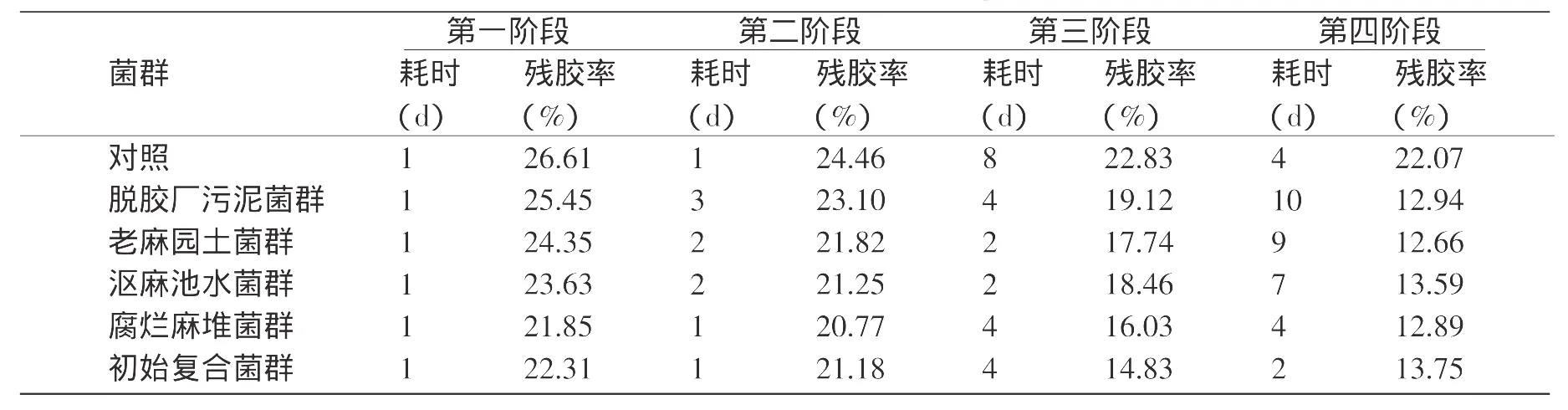

为进一步了解残胶下降与纤维分散之间的关系,对纤维分散过程中残胶下降的趋势进行了跟踪。所有4个菌群沤麻过程中残胶下降都经历了“急剧下降-缓慢下降-快速下降-缓慢下降”四个阶段(图1,表2),而对照体系在第1 d急剧下降之后就不再有明显变化。尽管不同菌群沤麻残胶下降过程前两个阶段经历的时间长短不同,但它们在完成前两个段之后,残胶含量几乎都能降到21%左右(脱胶厂污泥菌群除外)。其实残胶在完成第三阶段之后,就再没有特别明显的变化,然而,此时纤维并不能分散,即使取出用手搓洗也不能完全分散,而必须经历一个耗时较长的第四阶段才能使纤维完全分散成棉花状,这是否预示着一些含量并不高,但去除不太容易的胶质成分限制了纤维的分散。

图1 不同自然菌群的脱胶过程比较Fig.1 Curves of remained gum percentage and degumming time of different microbial groups

表2 自然菌群脱胶过程的四个阶段Tab.2 Four stages of ramie degumming with different natural microbial groups

2.1.4 自然菌群脱胶的精干麻品质

野生菌群沤麻脱胶虽然能够使麻纤维分散,但沤制的麻纤维质量并不理想(表1):残胶含量高,普遍在13%左右,纤维晾干后变硬;纤维强度低,用手拉时易脆断,束纤维强度最高没超过2.83 cN/dtex,低于苎麻精干麻普通品水平(3.53 cN/dtex),表明纤维损伤严重。

2.2 驯化菌群的脱胶能力

2.2.1 共生菌群的构建

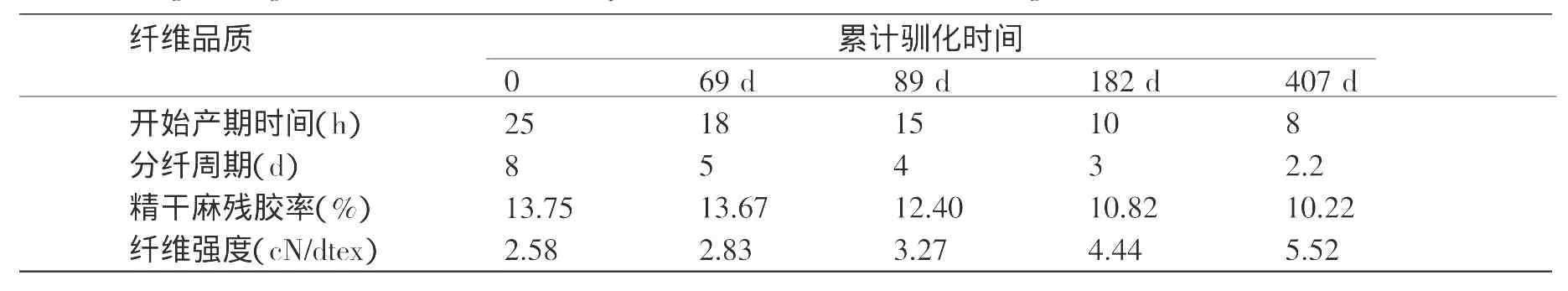

针对来自不同腐烂麻生境的菌群复合系,以苎麻为唯一碳源和能源进行驯化,并观察菌群脱胶的分纤周期变化,在复合系稳定进化成共生菌群过程中,脱胶能力大致经历了四次较明显的跳跃(表3)。初始复合菌群分纤周期为8 d左右,经过驯化:69 d后缩短为5d;89 d后缩短为4 d;182d后缩短为3 d;407 d后缩短为2.2 d。脱胶能力的提高还表现在脱胶启动的加速:初始复合菌群沤麻25 h才开始产生气泡;驯化69天后,接种18 h开始产气;驯化182 d后,接种10 h开始产气。

表3 不同驯化阶段复合菌群的脱胶能力比较Tab.3 Degumming abilities of microbial complex at different domestication stages

自从驯化407 d检测到菌群脱胶能力的明显变化之后,至今再没有发现脱胶能有明显提高或波动,分纤周期一直保持在2 d左右,表明菌种之间已经进化成良好的共关系,菌群结构已基本稳定。

2.2.2 共生菌群脱胶过程

共生菌群脱胶的残胶下降过程没有明显的阶段特点(图2),在大约50 h的脱胶时间内,残胶一直都在以较快的速度下降,在18 h内降到21.32%,相当于驯化前菌群脱胶2 d的残胶水平(21.18%),在其余的32 h里,残胶平缓下降,达到11%左右时,原麻分纤。

图2 驯化完成后共生菌群的脱胶过程Fig.2 Curve of remained gum percentage and degumming time of the domesticated microbial complex

2.2.3 共生菌群脱胶的纤维品质

随着菌群驯化时间的累积,菌群脱胶能力不断提升,沤制的精干麻品质也有所提高。初始复合菌群沤制的精干麻束纤维强度只有2.58 cN/dtex(表3),驯化182 d后沤制的精干麻束纤维强度上升到4.44 cN/dtex,驯化407 d后稳定菌群沤制的精干麻,其强力达到了5.52 cN/dtex,超过了苎麻精干麻特优品水平3.97 cN/dtex(中华人民共和国纺织行业标准FZ/T 31001-1998)。

共生菌群脱胶的精干麻残胶含量仍然高达10.22%,晾干后麻较硬。将这些纤维放置到0.2%的NaOH溶液中,煮沸30 min后,纤维变白,表面光洁,残胶下降到3%左右。

3 讨论

温水沤麻常见于亚麻工业,其接种体主要由亚麻杆自带或由沤麻池环境提供,脱胶周期一般4 d左右。本研究表明,自然界也不乏苎麻脱胶菌群,但由于苎麻韧皮和纤维结构与亚麻区别较大,沤麻难度较高,即使温水沤麻,也需要10 d以上,而且纤维损伤严重,因此自然菌群沤麻不具备工业利用价值。

试验表明,其实自然界多数菌群能在4d~6d内将苎麻残胶由33%降低到17%左右,只是这些胶质的去除并不足以令原麻纤维彻底分散,只有继续将胶质降低到13%以下时,纤维才能完全分开,然而这个过程非常耗时,这是否意味着苎麻韧皮中某些含量并不高的胶质成分限制了纤维的分散[8],自然菌群原本存在降解这些胶质的酶,但由于表达水平过低而无法快速完成脱胶分纤[9]。将菌群置于严格的苎麻脱胶环境中驯化,它们的脱胶能力呈现出阶梯式上升,虽然最终也只能将残胶降低到11%左右,但在脱胶过程中成功逾越了野生菌群脱胶必经的第四阶段,同时前三个阶段所经历的时间也大幅度缩短,从而整体提升了脱胶速率,其机理可能是在驯化过程中积累了有利突变,诱导开启了脱胶酶基因,脱胶菌以及脱胶酶之间进化出了高度协同共生机制[10,11]。

尽管共生菌群脱胶的苎麻纤维分纤状况良好,但用国标法检测时,其残胶含量还高达11%。将洗得非常干净的这种纤维微放在显微镜下观察,依然能发现不少附着于纤维表面的块状胶质,由于这些胶质块极易被稀碱洗脱,因此推测它们可能是酶剥离不彻底的藕断丝连部分,或是被酶剥离后重新吸附到纤维表面的所致。

共生菌群在降解复杂有机物方面具有纯培养微生物不可比拟的优势,本文构建的共生菌群结构稳定,脱胶能力强,是工业应用及脱胶理论研究的重要生物材料。

[1] 彭源德,冯湘沅,刘正初,等.苎麻脱胶菌种的特性研究[J].中国麻作,1995,17(2):37-35.

[2] 李德舜,颜涛,宗雪梅,苏静,王佳慧,刘自镕.芽孢杆菌(Bacillus sp.No.16A)苎麻脱胶研究[J].山东大学学报(理学版),2006,41(5):151-165.

[3] Zheng L,Du Y,Zhang J.Degumming of ramie fibers by alkalophilic bacteria and their polysaccharide-degrading enzymes[J].Bioresource Technology,2001,78(1):89-94.

[4] 刘正初,彭源德,冯湘沅,杨喜爱.苎麻生物脱胶工艺技术与设备生产应用研究[J].中国农业科学,2000,33(4):68-74.

[5] 刘正初,彭源德,冯湘沅,等.苎麻生物脱胶新技术工业化生产应用研究[J].纺织学报,2001,22(2):91-93.

[6] 柳红.苎麻生物脱胶产品质量控制[J].中国麻业.2006,28(3):143-145,150.

[7] Tringe SG,Mering CV,Kobayashi A,et al.Comparative metagenomics of microbial communities[J].Science,2005,308:554-557.

[8] Mooney C,Stolle-Smits T,Schols H,Jong ED.Analysis of retted and non retted flax fibers by chemical and enzymatic means[J].Journal of Biotechnology,2001,89:205-216.

[9] Enzymes in bast fibrous plant processing[J].Biotechnol Lett,28:761-765.

[10]Dejonghe W,Berteloot E,Goris J,Boon N,Crul K,Maertens S,H?fte M,De Vos P,Verstraete W,Top EM.Synergistic degradation of linuron by a bacterial consortium and isolation of a single linuron-degrading variovorax strain[J].Applied and Environmental Microbiology,2003,69(3):1532-41.

[11] Hawle-Ambrosch E,Riepe W,Dornmayr-Pfaffenhuemer M,Radax C,Holzinger A,Stan-Lotter H.Biodegradation of fuel oil hydrocarbons by a mixed bacterial consortium in sandy and loamy soils[J].Biotechnol J.,2007,2(12):1564-8.