对工程管理人才培养“无缝对接”的思考

2012-05-14韦芳

韦 芳

(常熟理工学院 管理学院,江苏 常熟 215500)

随着城市发展和城市基础设施建设的不断升温,工程管理专业的就业形势近年来持续走高。不少建筑施工企业在激烈的市场竞争中,积极创新施工工艺、研发新型材料、提升企业资质,经营方式逐渐从“粗放型”向“精细化”转变,对企业所需人才也提出了新的要求。培养社会需要的人才,关键是实现专业教学与社会需要的“无缝对接”。应用型本科院校下的工程管理专业,培养的是面向地方建筑企业的工程技术人员和工程造价人员。要做到“无缝”,就要真正了解企业对人才的要求是什么。通过百名教师进企业、百名企业家进校园的“双百工程”和“企业老总会诊大学人才培养”等一系列方式,深入剖析企业对工程管理人才的需求要点,而后对工程管理专业的教学计划、教学方法、教学模式进行了改革。改革之一,就是在以工程项目管理为主的课程群中引入TSIP模式。

一、TSIP在工程管理人才培养中的意义

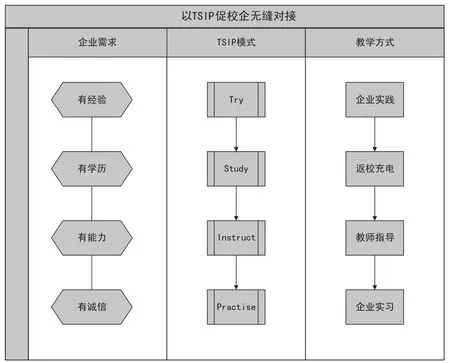

企业招聘人才的条件主要有四个:一是经验,二是学历,三是能力,四是诚信。绝大多数企业不愿做毕业生的“培训基地”,拒绝当“跳板”。原因是毕业生徒有理论,缺乏现场经验,缺乏独立处理事务的能力。经统计,每名工程管理毕业生必须在企业配备的师傅带领下至少1-2年,才被正式启用。换言之,在这段时间内,该毕业生基本上不能给企业创造价值。如果该毕业生在1-2年后跳槽,那么对企业而言,就是为他人作嫁衣裳。因此,用人单位在招聘时,现在特别强调经验及诚信问题。那么,学校在解决学生学历问题的同时,如何实现学校和企业在交接毕业生时,做到“无缝对接”?这就是应用型本科学校要解决的问题。所谓“无缝对接”,实质就是实现学校与用人单位对毕业生交接的零过渡,缩短毕业生和用人单位的磨合期。TSIP模式是一种新的教学管理模式,将教学过程分为Try(体验)、Study(研究)、Instruct(指导)、Practise(实践)四个环节[1]。通过这四个环节的训练,目的在于让学生在学校期间就有机会进入施工企业、造价事务所、房地产公司等实体企业,甚至到未来服务的企业中去进行实践,参与真实的工程项目。在此过程中,努力吸收知识、积累经验,正确定位自己以后的就业方向,然后再回学校针对自己的兴趣和不足选修专业课程。之后再返回企业,进行毕业实习,为毕业设计做准备(如图1所示)。这种模式,让大学生走出校门的时候,避免了零经验的尴尬。TSIP模式的建立,推动了相关课程的一系列教学模式改革,而TSIP模式的实现,需要学生根据未来就业方向的选择,构建自己的课程群体系。

二、基于TSIP模式的工程项目管理课程群的构建

用人单位对毕业生的要求,除了经验,还有专业和能力。绝大多数企业老总,很直白地告诉学校,希望学校给他们提供的毕业生要么“一专到底”、要么能够“独当一面”。由于性格的差异,决定了不同的学生适合不同的岗位,技术人员或者管理人员都是企业需要的人才,但要求是如果做技术,就要做到“精”——精通自己本专业的知识,能很好的完成各项工作;如果搞管理,就要做到“广”——对各种专业知识都略有涉猎,有组织、管理、协调的能力。

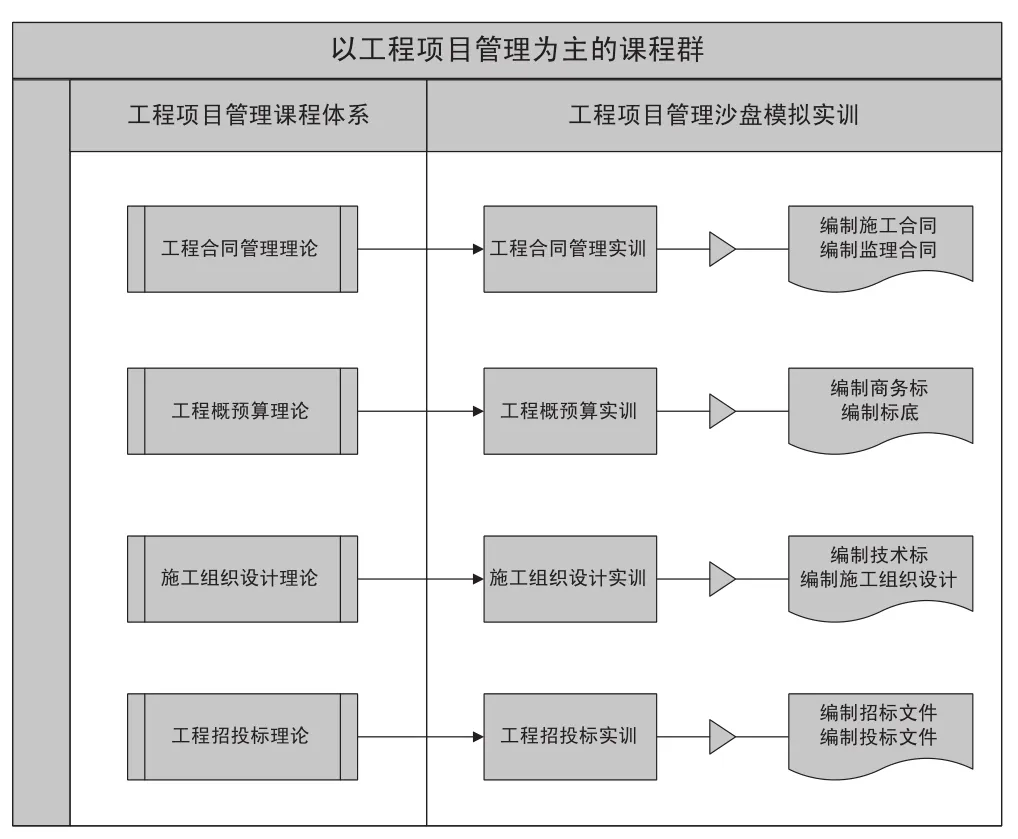

解决这个问题,关键是要改变学生“应试”的思想,弱化单门课程的考核,强化课程体系的实训,从而将学生学习的重心引导到何如构建自己的知识体系上去。工程管理是一个大的概念,从历届毕业生的就业情况来看,绝大多数分布在施工单位、建设单位、招投标企业、监理单位、造价事务所、保险公司等不同企业的不同岗位上,做施工员、造价员、资料员、监理员等等。每个学生意向的岗位不同,决定了他们应该有自己不同的知识体系。如致力于从事工程项目管理、工程招投标管理的学生来说,应以工程项目管理为主来构建其课程群体系,如图2所示。

三、TSIP在工程项目管理课程群中的应用

构建了自己的课程群体系后,接下来是如何实现这个体系。实践证明,TSIP模式的应用,是行之有效的一种教学改革方式。

图1 TS I P教学管理模式

(一)Try——实习基地之体验

在学习专业基础知识后,先让学生去各个实习基地,参与到不同的工程项目中去,通过“参观、学习、体验工地生活,感受施工现场氛围,接触与工程有关的各类图纸、文件、软件、材料、机械设备和各类建筑实体”[2]113,和项目组不同的成员打交道,了解不同岗位的工作性质。通过这段时间的体验,首先让学生了解今后自己的工作面对的是什么,可选岗位有哪些,自己对哪个或哪几个岗位最感兴趣。兴趣是激励学习最大的动力。这一环节要达到的目的是:(1)知道自己要什么;(2)知道自己缺什么。这一阶段的难题是企业愿意接受学生去工地参观,但是不愿意承担学生的安全问题,那么安全问题是学生自己负责?带队老师负责还是学校负责?这是一个需要进一步思考的问题。

(二)Study——课堂教学之研究

通过第一阶段的企业实践,学生返校时,都有着自己明确的目标。根据自己的目标,构建自己的课程群体系,经指导老师审核后选修相应的课程,这才是真正的学习,也才能够收到最好的效果。“一个人到学校上学,不只是为了取得一份知识的行囊,而主要应该是获得多方面的学习能力,学会思考。”[3]所以真正的学校是一个积极思考的王国,要让学生面临问题,带着问题学习,因为问题能唤起强烈的求知欲。例如,有的学生选择的方向是项目管理方向,则需要构建以工程项目管理为主的课程群体系,如图2所示。进入课程群的每一门课程,通过理论学习、集中实训,最终都是为了实现专业技能的提升。如工程合同管理实训的要求是能独立编制施工合同和监理合同;工程概预算实训后的要求是能独立编制商务标或标底;施工组织设计实训后的要求是能独立编制技术标;工程招投标实训后的要求是能独立编制招标文件或投标文件。这一环节要达到的目的是:(1)构建自己的课程群体系;(2)深入学习每一门专业课程。这一阶段的难题是专业技能的掌握,不是纸上谈兵,需要有大量的实践经验的积累,才能真正获得提升。预算文件或者投标文件的编制,格式有模板,但是内容无定律。

图2 以工程项目管理为主的课程群体系

(三)Instruct——课程实训之指导

图2课程群中每门专业课程都安排有相应的课程实训,而课程实训的内容同时又是对所选专业课程知识的强化。以工程概预算实训为例:通过第一阶段对图纸、规范的熟悉及流程的体验,第二阶段工程概预算理论的学习,那么在第三阶段,要做的就是学生在实训老师的指导下,拿实际的图纸去算,和实际的投标报价去比对,寻找差别和差距,并想办法缩小差别和差距。诚实的工作态度和严谨的工作作风,是用人单位对新时代毕业生的要求,也是该阶段学校对学生素质培养的核心。这一环节要达到的目的是:(1)培养学生的诚信度;(2)深刻理解专业理论知识,提高自己的实际操作能力。这一阶段的难题是要让实训真正实现“无缝”过渡,需要真实的场景或者模拟真实的场景。就如预算除了掌握工程量计算规则、看懂图纸之外,更重要的是结合施工现场的具体情况和实际的施工方法,结合招标文件的有关规定。施工过程是个较长的阶段,学生在有限的时间内,不能看到全部的施工过程,不能理解全部的施工方法,不能形成系统的解决方案。

(四)Practise——沙盘模拟之实践

在校内已经练过兵,并不表示能实际上战场。对单门课程的实训成功,并不意味着拥有了解决实际问题的能力。所以,为了让学生能进一步巩固知识,增长经验,重返实习基地是必要的。让学生在自己感兴趣的岗位上,参与具体的工程项目,从而检验自己构建的课程群体系是否完善,第二阶段的理论学习和第三阶段的实训锻炼是否取得了预期的效果,面对具体问题时是否具备独立解决的能力。这一环节要达到的目的是:(1)提高学生的综合能力;(2)积累实战经验,为毕业工作做准备。这一阶段的难题是学生实习过程,不能很好地追踪。

四、结 语

经过TSIP四个阶段的学习后,学生能真正实现从学生到企业员工的无缝对接,这种教学模式让学生在念自己感兴趣的书、做自己感兴趣的事的同时,满足用人单位对毕业生经验、知识、能力和诚信的要求。当然在实施过程中,也出现了一些难题,解决这些问题,需要我们对工程管理人才培养“无缝对接”的进一步思考。

[1]尹立新,闫晶,李国文,等.TSIP教学模式在工程管理专业课中的应用[J].常熟理工学院学报,2009(6):97-99.

[2]韦芳.TSIP在工程管理课程群中的研究和实践[J].科技信息,2011(12).

[3]张志远.尝试改变学生学习的方式[J].新华教育导刊,2010(6):97-99.