澳門地區早期學術發展回顧

2012-04-29吳志良

澳門在古代雖隸屬廣東,與祖國血肉相連綿延不斷,但自16世紀中葉葡萄牙人進入據居後,在學術研究領域開始走出一條新路,自成體系至今。

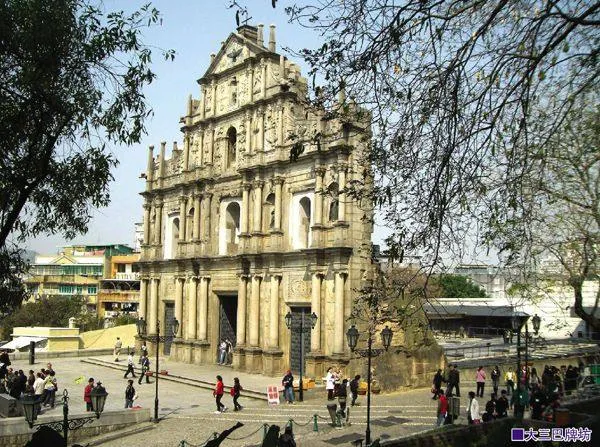

1594年,耶穌會士在聖保祿公學的基礎上成立聖保祿學院,這不但是澳門第一所高等學府,也是遠東地區第一所西式高等學府,並斷續維持運作至1835年。由於當時的聖保祿學院大部分的教學時間集中在漢語教育方面,因而從此逐漸形成一支以西方傳教士為主體的漢學研究隊伍,譯出四書五經等中國經典,以及《古文觀止》、《神農本草經》乃至《本草綱目》等作品,內容涵蓋歷史、天文地理、宗教哲學、自然科學、禮儀問題等。

從翻譯工作延伸,語言文字的基礎研究也成為當時西方傳教士隊伍從事學術研究的另一個重點,例如利瑪竇著《西字奇跡》、與羅明堅合編《葡華字典》、金尼閣著《西儒耳目資》、衛匡國撰《中國文法》、錢德明譯《梵藏滿蒙漢字典》、馬若瑟撰《中文概說》等。

除了聖保祿學院外,耶穌會士為配合前者培養對象的調整而在1728年另創聖若瑟修院。1784年,修院由遣使會會士接辦後,有江沙維(Joaquim Afonso Gon alves)、瑪姬士(José Martinho Marques)等神父出任教職,培養了大批的雙語人才。江沙維在修院任教期間,編撰過《拉丁語法》、《漢字文法》、《葡華字典》、《華葡字典》、《拉丁——漢語字典(洋漢含字典)》、《拉漢大字典》等大量著作和工具書,而瑪姬士則著有《外國地理備考》、《音樂要素》等書。

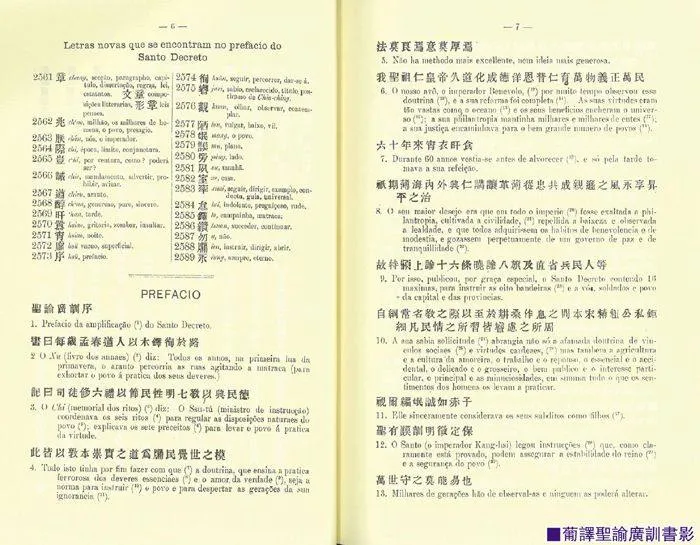

在聖若瑟修院眾多的學生之中,伯多祿(Pedro Nolasco da Silva)是較為突出的一位。伯多祿是葡萄牙後裔居民,在修院畢業後曾長期擔任譯務署翻譯,積極推動漢語教育工作,將面對葡人的中文教育從成人教育轉變為基礎教育學科。伯多祿也積極編撰各類漢語教材,當中最著名的是1903年出版葡譯《聖諭廣訓》。

在社會調查方面,清道光年間為配合修纂《香山縣誌》而曾於“下恭常都”地區(包括今珠海市靠近澳門的部分地區和澳門)展開採訪,參與採訪者有來自下恭常的鳳池書院和鳳山書院的生員共32名,是目前澳門可考據的最早一次大型社會調查。採訪結果後來收錄在一部“採訪冊”上,被傳抄者稱為《澳門志略》。葡萄牙在19世紀中葉確立對澳門的殖民統治後,也展開過一系列用於日後從事墾殖、城市發展以至邊界談判的基礎調查研究,例如在1867年展開第一次採用現代數據搜集手段的人口普查、對澳門沿岸水域水文特性的研究、用作繪製地圖的地形研究等。1881年,時任港務局局長辛納蒂(Demétrio Cinnati)根據地籍資料繪製出首幅比例尺為1:2000的澳門地圖。1883年,行政當局成立委員會研究澳門城市規劃,自此逐步確立澳門半島從東北到西南的城市座向,又於1884年展開澳門港口的早期規劃。此外,澳門自1881年起開始氣象觀察,至1900年成立隸屬於港務局的天文臺。

在晚清至民國年間,由於澳門特殊的政治法律地位,曾吸引過一批潛心學術研究的中國文人旅居,包括鄭觀應、陳子褒和汪兆鏞;而章士釗、王韶生、朱希祖、黃節、陳洵、詹安泰等逾百名學人,在澳門也曾經有過他們的足跡。與此同時,澳門也出現一批在學術研究上頗為突出的葡裔學者,例如高美士和文德泉。

1884年,鄭觀應從上海退居澳門,居於龍頭左巷的鄭家大屋內,“究心政治、實業之學”,完成《盛世危言》的初稿。《盛世危言》旨在參考西方經驗,為當時處於深刻民族危機的中國提出富國強兵之道,產生巨大反響,影響了後來從事中國改革和革命的倡導者,例如康有為、梁啟超、孫中山、毛澤東等。

陳子褒在1899年到澳門,先後開辦“蒙學書塾”、“灌根學校”、“佩根平民義學”、“贊化平民義學”和“灌根勞工夜學”,提倡平民教育、女子教育和工讀教育。1903年,陳子褒在澳門率先接收女生,比內地正式容許男女同學早13年;又通過其開辦的書塾,向當時避遷澳門的廣州格致書院(Christian College in China)大量輸送教員,成為後來由中國人全權管理的嶺南大學的教學研究骨幹。

汪兆鏞在1911年武昌起義後,斷續在澳門居住接近14年,自稱“覺道士”,期間寫下大量反映當時澳門風俗、民生和社會面貌的詩詞,計有《澳門雜詩》、《辟地集》和《雨屋深鐙詞》等超過100首,並編纂了《元廣東遺民錄》、《碑傳集三編》等重要學術研究著作。

高美士(Luís Gonzaga Gomes)於1907年出生,是葡萄牙後裔居民,致力學習和深造中文,先後出任行政當局翻譯和公立學校中文教師、校長等職。高美士自1941年發表《粵葡辭典》起,陸續有譯作和著作問世,涵蓋語言文字、中葡文化和澳門歷史。高美士在1949年前發表的主要作品還有:《葡粵辭典》、《千字文》、《三字經》、《四書:論語、大學、中庸、孟子》、《中國繪畫的發展》、《景德鎮瓷器》、《著名畫家吳漁山》、《古代澳門軼聞》等。

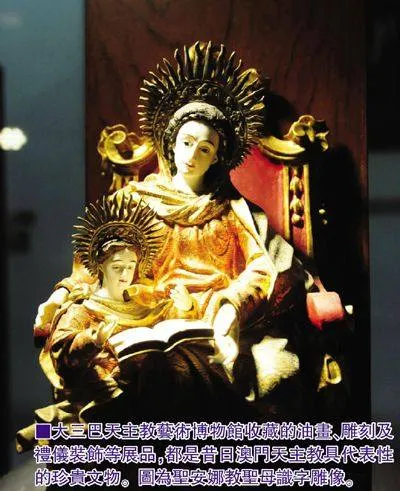

文德泉神父(P. Manuel Teixeira)在1924年從葡萄牙來澳,1934年開始負責《澳門教區月刊》的編輯工作,期間尤注意選刊與澳門歷史和文化有關的文章。文德泉的澳門歷史文化研究著作甚豐,在1949年前發表的主要作品有《賈梅士在澳門》、《大三巴牌坊》、《聖佬楞佐堂》和一些教會人物傳記等,為其日後深化研究工作奠下基礎。

除了中葡學者外,還有從事澳門歷史研究的外國學者,較著名的包括在1832年著有《早期澳門史》的瑞典人倫斯泰、1902年發表《歷史上的澳門》的葡萄牙歷史學者徐薩斯,以及1948年發表《Fidalgos in the Far East, 1550-1770. Fact and Fancy in the History of Macao》(譯名:《遠東新貴(1550-1770):澳門歷史的事實與幻想》,暫未有中文譯本)的英國歷史學者博克塞(Charles Boxer)。

在學術團體方面,以文學團體較為突出,在民國時期可分為兩派:以清朝遺老遺民為主體的“蓮峰陶社”,以及由長期居澳的作家,例如馮秋雪、馮印雪、劉草衣、梁彥明、趙連城、周佩賢、黃沛功等組成的“雪社”。其中“雪社”被視為澳門文學史上首個以本土作家為主體的文學團體,曾出版過六期《雪社》詩刊,又在1934年出版七人詩詞合集《六出集》。

最後,部分原來在內地辦學的高等院校,在建國初期曾南遷澳門,計華僑大學、華南大學、越海文商學院和中山教育學院。然而,這些院校在澳門主要以教學為主,又因缺乏客觀條件和收生不足,並未在學術領域上取得顯著成果。這些院校後來或轉型為基礎教育學校,或自然消亡。

概括而言,自澳門學術研究從自成體系到建國初期,學術研究隊伍以內地和外國學者為骨幹,中西兼有,中西兼用。澳門特殊的政治法律地位,為他們從事學術工作提供相對的便利,雖大多視澳門為一過渡地方,且學術發展缺乏系統,斷斷續續,但學術研究的視野較為寬廣,許多方法和觀點為南粵乃至中華之創舉。至於本土學術研究,則因經濟和社會發展遲緩而長期處於萌芽狀態,僅有的幾名本地學者的研究成果,在當時的環境下只被視為學術點綴,但仍為日後深化研究工作播下了種子,為澳門學術研究體系的形成提供必要的文獻條件。

(作者為澳門基金會行政委員會主席、歷史學博士)