中小城市与郊区新城的发展困境和应对策略

2012-04-29雨辰龚常

雨辰 龚常

导读:当中小城市与郊区新城发展成为我国城市化演进的主要模式和发展态势的时候,产业结构的不合理、能源消耗的高排放、环境资源的非生态、城镇功能的差异化等建设难题与发展瓶颈,却正成为中小城市与郊区新城发展的重要制约因素,它亟待我们依照现有国情和转型经济的特征进行审慎分析和对策探询。

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2012.01.009

一、区域城市化的发展困境与转型瓶颈

随着中、东、西、东北四大区域发展规划和《全国主体功能区规划》的出台,我国国土空间开发的战略格局已经形成,我国的经济版图规划进入了新阶段,区域一体化、组团化、多核化等城市发展的“聚集-互动”关系,已成为我国依赖非农业化为生的现代化发展方向。对于我国城市间的发展而言,区域一体化意味着城市之间通过深度参与的经济分工和合作,按照自然地域的地理资源条件,形成区域经济协调化和高效化的联合体,以发挥产业结构优化升级的聚合效应,从而赢得彼此的竞争优势。

我国是政府主导型的发展中国家,随着城市化进程的加快,一系列新的社会经济矛盾随之产生,许多原有的制度秩序也随着这样的进程发生逆转性变化,甚至成为竞争的阻力。诸如传统行政区划的条块分割制度,因为产业成果与投资供需的差异性,造成区域之间的不协调、城乡之间的不平衡,使得区域内部产业缺乏弹性的创新与升级机制,而这种偏差造成的区域性落差,使城市化过程中的三大产业关联度进一步拉大距离,难以吸收外部经济资本,经济产业规模、产业结构因此难以扩张与转型。虽然,在区域经济领域,谁也不否认形成产业集聚效应、扩大市场容量、实现区域经济利益的共同增长,是科学正确的选择,但事实上,在区域发展取得突出成绩和突破性进展的同时,我国诸多中小城市及郊区新城发展中的一些根本性问题仍然没有得到很好的解决,主要表现在如下四个方面:

(一)区域间分工不合理,地区落差明显

由于受自然资源环境条件及地域经济历史权重的影响,我国中小城市与郊区新城在发展速度和结构优化方面,存在被动与缺失的双重压力,造成人口规模与经济发展的多重性不对称。在中小城市与郊区新城开发过程中,我国还出现了由于功能设置不平衡而导致的新城变成卧城、空城的现象。一些旧城因为功能开发的欠缺,城市化进程中同周边其它城镇相比,落差明显,如江苏的锦溪、千灯与昆山相比,对土地资源的消化吸收就体现出区域分工上的很大落差。因此,加强规划整合,推进工业区块与周边城镇的协调发展,进一步加强区与区交界地区的规划衔接,对中小城市及郊区新城的规划体系优化显得十分重要。

(二)区域性政策有差异,公共服务落后

与此同时,欠发达地区与发达地区拥有享受公共服务的同等权利和实现发展的同等机会,但由于区域性政策上的差别,许多新城居住环境往往与生活服务功能、工业产业定位、人口结构定位、高等级事业配置等不相配套,例如蓝领白领公寓建设的滞后问题、城镇化过程中的行政层次过细过低问题、城镇文教科研设施服务定位问题等,这一切使得统筹联动效应大大削弱,而且文体设施、交通道路的不配套更进一步加剧低碳城镇化产业链、生态聚落链的不畅通,水电煤等基本设施的服务远不能和核心城市相比,居民生活成本大为增加。像孝感这样的中等城市,至今没有瑜伽训练馆、保龄球馆、游泳馆,少有的几个电影院还破旧不堪,健身中心、儿童舞蹈培训基地也是设施简陋。满街最多的是网吧、咖啡馆、酒吧、茶座、“卡拉OK”、美容院、洗脚屋之类低档的公共服务设施,难以形成当地特色文化的外溢性审美效应。2003年湖北襄樊建CBD(中央商务区)后,截至2011年,无锡、淮南、温州、晋江、义乌、黄石、绍兴、佛山等地相继申请建造,武汉的王家墩中央商务区有限公司还特意重金聘请美国麦肯锡公司进行了量身策划。但是那些城市的GDP同上海、北京等特大城市相比,差距有的甚至在五百倍以上,百货业态的快速升温与风险泡沫使盲目拔高城市定位的问题凸显,城市病也在缺乏宏观而长远的规划误区里频频爆发,宜居性大打折扣。

(三)管理上主导性不强,市级统筹不高

由于区域间协调发展的体制机制还不完善,区域间一些基本利益关系尚未理顺,生态补偿等利益协调机制还不健全,区域管理体制尚不到位,核心商务商业、公共服务功能区和重点产业园区缺乏快速城际交通的支持,导致中心城市核心功能的聚焦程度较差。同时,非密集型城市的构筑,也使居民出行成本增加,非户籍人口得不到城市化发展模式的示范引领和政策惠及。即使是像上海沿淀山湖佘山的照猫画虎的所谓顶级别墅地产,在性价比上仍无法跟上海市中心的花园洋房联袂媲美。发展中小城市与郊区新城,其本质是更人性化、宜居化、生态化,是以低密度、分散化、不紧凑为特征的,但现在某些富裕城镇对资本的运作十分夸饰,因而人们对诸如大规模兴建摩天大楼、销品茂的批评,就是对城镇化过程中病态炫笔的担忧,对城市化进程中功能管理的担忧,对城镇化演进中协调公平的担忧。对医疗保险、养老保险、失业保险等基于城乡一体、市级统筹、商保参与的城市化管理模式探索,则在很大程度上是源于各种利益导致的贫富差距的拉大、保障机制的缺失、存量资本外部效益的弱化,以致城市自身供需能力的不足、产业结构的固化、投资周期的漫长等。

(四)区县间补丁化合作,规划标准不一

城市基础设施在向农村延伸的过程中,城市模式全覆盖城镇区域、新城模式全拷贝发展现象比比皆是,中小城市及郊区新城发展走的是大城市轴心主义的道路,认为配套硬件上去了,城市化空间也就形成了。其实中小城市与郊区新城建设,在规划制定上有着不同甚至完全各异的功能定位。例如,关于小城镇建设,一般意义上理解为以区域生产力合理布局和城镇职能分工为依据,确定相应的人口规模等级和各类地域功能。再如,关于郊区新城建设,上海的定义是在郊区基本形成与中心城区功能互补、错位发展、联系紧密的新城群,人口规模则按综合经济节点与服务带动功能,分别在100万、60-80万、20-40万左右。但是在城乡一体化发展中,中小城市发展在许多方面存在着局部意义上的引智借脑做法,通过改进技术、工艺等补丁化合作,促进企业由传统产业向强势产业、现代化产业的跨越。而被视作紧缩型城市主义的前沿理念,在我国城市化发展中已阈于“被定义”的窠臼。正是因为这样的“事无巨细”,造成了城市化的“千城一面”,使得诸如上海许多郊区新城的建设,呈现比市中心“气派”的逆转型外部形象,部分新城却难以走出人气不足、空置率高的困局,有的则明显呈现行政性区化的趋势,土地资本未得到充实操控,而以常住栖身人口来规划权衡,导致郊区新城就业低端、产业低端,公共服务均等化矛盾突出。

关于中小城市与郊区新城发展的前景与困境,目前亦成为我国国民经济科学发展的关键。中央党校周天勇教授就认为,城市化可以继续为中国经济增长提供动力,但必须依靠发展中小企业,特别是就业压力下的小微企业的发展,因此转型发展还有待需求管理向供给管理转化,以提高就业率,以宏观调控解决产业的结构性问题。毋庸置疑,不是创新机制就可了断城市化进程中泡沫化、空心化、泛城市化、伪城市化状况的。一定程度上,目前快速的中小城市和郊区新城的发展,倘若只顾通过商业化的区域经济发展来实现空间与地理上的城市化,那么所衍生的人类心理生理的困惑与矛盾,以及由此对城市历史环境的建设性破坏,是不利于城市长远性发展的。当被城市化的人们在城市旮旯的廉价超市里寻找生存的最低限度吃住用品时,谁能说,城市化就是进步呢?

二、城市化战略的阶段态势与优化策略

(一)城市化快速进程中的阶段态势

毫无疑问,我国近30年的扩张性发展,也经历了发达国家在规模扩大时所产生的城市化的许多负面效应,成为城市化快速发展的瓶颈性制约因素。当快速与“寿命短、不结实”挂起钩来时,我们不得不看到区域城市化快速发展对中小城市及郊区新城发展的巨大冲击力,也看到在城市化有机更新的过程中展现出的区域差别和进程差别。

1、快速推进阶段(1978-1996年):以制造产业发展和城市集聚发展为标志

改革开放后,虽然我国以工业化推动城市经济发展的集聚扩展还没有完成,却面临着为适应城市产业转型发展而进行的旧城改造,以及疏散中心城人口实现郊区化发展的双重压力。中小城市建设一方面要做大做强城市,提高作为多元城市中心的集聚能力;另一方面要有效疏散中心城区的高密度人口,改造和美化环境,建设郊区新城。经济快速发展使中心城市核心土地资源严重匮乏,这就给中小城市及大城市郊区新城的开发建设获得极大的历史发展机遇,但是盲目开发、大拆大建的规划失误,屡屡使这些区域成为环境污染严重、生态破坏严重的所在,许多生态水系遭到破坏,森林资源遭到大幅度砍伐,四季轮廓变得模糊。

2、加速推进阶段(1997-2004年):以服务业迅速崛起和城市郊区化发展为标志

随着产业结构的升级和转换,在制造产业仍然保持高速增长的同时,服务业在城市产业结构中的比重也越来越高,并逐步成为城市发展的第三产业基础。随着新行业的不断涌现,因分工而形成的交易成本也在上升,这迫切需要服务型机构和企业提供产前、产中和产后的服务,以此来扩大市场、提高生产率和降低交易费用,促使诸如金融、保险、设计、咨询、广告、物流等生产型服务业的迅速发展,并带动诸如社区服务、家政服务、旅游休闲服务、健康服务以及文化服务等生活型服务业的综合发展。为了降低经营成本,城市人口开始向郊区转移,形成新城、卫星城等城市化的空间组织形态。

3、有机更新阶段(2005年至今):以信息产业成熟扩展和生态城市时代来临为标志

中共十六届五中全会以后,全面推进小康社会的建设,优化结构、提高效益和降低消耗等国家策略,有效促进了生态化城市的建设,而信息技术的助推使城市原有的物理空间被不断打破,各项经济运作可以通过信息交流重新整合,并使生产和消费、劳动和资本、管理和信息之间产生新的胶着,从而创造出新的城市经济体系,并促使城市空间向都市圈、都市带等新的城市形态转变,让中小城市和郊区新城的物理空间发生巨变,有机更新城市面貌、再现城市真正的生态传奇、恢复城市历史文脉和传统肌理,成为区域一体化视野下的新的发展路径,成为承载城市文化精神的诱惑力量。

(二)城市化快速进程中的优化策略

我国中小城市及郊区新城发展走的是多元差别之路,但主要呈现的是由小农经济或农村经济全面转化为城镇的道路。在我国二三线城市中,这种发展模式几乎成为一种定式,而且这种定式导致大量的失地人口成为直接进入城市化产业的自由劳动者队伍,成为都市里的“农民工”,也使城乡二元结构在公共服务上的矛盾激烈而持久地在城市管理体系中盘桓。中小城市及郊区新城的发展,因此具有了多重任务和多重挑战,而推进城市基础设施建设、落实城市产业结构转型、提升服务型经济竞争力、加强区域间合作与分工、构建智慧城市云计算服务等也将成为中小城市的战略性发展目标。

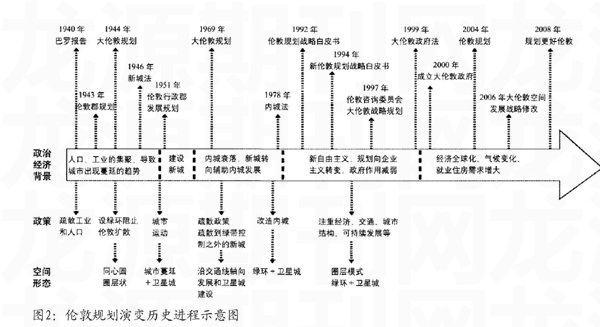

在大伦敦计划里有这样的建设新城的理念,“城镇居民从家门口通过一系列的开放空间到乡村去”,以构建能疏散大城市人口及改善环境为过程目标的田园式理想城市。在历经半个多世纪的实践中,通勤交通需求的增加及中心城市人口的吸引,使伦敦新城也出现了卧城化弊端,呈现出工业职能的不完善,这是对规划决策优势有限的估计不足。2004年新一轮大伦敦规划编制完成,在未来30年伦敦将鼓励空间布局的适度超前,鼓励开发规模与交通系统的紧密联系,包括机遇性增长、强开发增长、复兴型增长,以有助于郊区新城成为满足多样需求的关键节点、创新社区(参见图2)。

国外城市的成功经验和我国城市化过程中的反复受挫,在某种程度上倒逼了中国城市建设的科学化,并对我国目前基于区域一体化视野下的中小城市及郊区新城的建设,国家干预理念下的城市转型升级,有着重要的启发作用。而在这种启发作用下,中国中小城市和大都市郊区新城如何更好地有序、可持续发展,各方专家学者还给出如下了颇有见地的建言:

1、关于城镇化道路问题

国务院参事、中国中小城市科学发展评价体系研究课题专家组组长牛文元近日在谈话中认为,以往我国的制度设计、管理体制和建设规划都习惯于把城市和农村分开考虑,分别制定政策,这种二元化的思路严重缺乏城乡统筹和城乡一体化的整体思考,使得贫富差异、城乡差异的结构性矛盾难以从根本上得到克服。中国未来研究会理事长张文范在2011年9月浙江奉化举行的第二届中国未来城市发展溪口论坛上发表了这样的看法,“未来城市应该是一个镶嵌在绿色生态环境的田园山水城市和智慧城市”。中国工程院名誉院长、院士徐匡迪认为,中国特色城镇化道路最大的特点和难点就是中国农民多,素质还不是很高,最闪亮的一点就是把农民的利益和相对集中发展的城镇化结合起来。清华大学教授何建坤认为,现在又有了很多绿色和环保标准的制约,在崛起的过程当中不能再依靠传统产业产能扩张,必须要进行产业升级,寻找新的经济增长点。

2、关于中小城市建设问题

中小城市论坛组委会副主席、国家信息中心常务副主任王长胜认为,在国际产业结构深入调整的大形势下,我们依靠低成本劳动力资源换取低回报的态势难以为继,传统的方式发展难以为继,必须选择特色发展、解决二元结构问题,促进公共服务均等化,并充分利用试验区的机遇,深化改革。清华大学教授蔡继明认为,按照官方公布的数据,我国城市化率低于世界平均水平,世界平均水平应该是在52%以上,同时也低于我们周边的国家,国民收入跟我们水平差不多的马来西亚和菲律宾都在60%以上,而日本、韩国乃至台湾地区的城市化水平都已经超过了70%。北京市农村工作委员会副主任李成贵认为,从人文生态角度看,小城镇和一些中小城市是非常宜居的,应加大中小城市包括小城镇的产业发展,并作为吸纳农民工的主战场,通过产业集聚来吸纳人口,完善公共服务。

3、关于郊区新城建设问题

许多专家对大都市郊区片面定位、借机造城、盲目增能提出批评与建议。复旦大学教授任远认为,郊区新城的建设和发展虽然卓有成效,但一个共性的问题是新城建设的过度疏散和起点过高,不利于充分利用土地资源,不利于促进人口就业、生活和集聚。上海松江区委书记盛亚飞对松江新城旧一轮规划提出批评,认为路幅过宽,路网密度太小,小区面积和单套住宅的面积偏大,造成城市氛围不浓,老百姓生活不够便捷。亚太商业不动产学院院长朱凌波认为,无论是何种规模的城市建设副中心,它都必须有一个培育期,而且这个培育期一般都很长,如日本新宿和巴黎拉德芳斯,从具体规划开始,再到产业布局,最后形成一个比较成熟的副中心,差不多用了四十年时间。高级城市规划师、国家住建部副部长仇保兴在2011中国城市规划年会上指出,中国应避免出现美国的“郊区化”现象,应强化节地总目标,巩固紧凑式的城镇发展模式,要像欧盟,越过城市一步就是田园风光。只有城郊互补才能协调,协调才能复兴。

4、关于城乡科学统筹问题

上述专家对于中小城市与郊区新城发展方向提出的富有前瞻性的思考与建议,为城市化进程中的生态化、可续化、差异化,提供了许多积极的有助于经济转型与城乡统筹的科学路径和优化策略。概括起来,有这样四个方面:一是根据资源禀赋,保持城市科学发展。要以城市地域本身的自然地理条件、传统产业条件、交通畅通条件等既有地形地貌和经济基础为城市化规划的基础,制定适合地域发展的空间布局规划,以适度倾斜的产业结构发展来避免同质化。二是遵循适度原则,实现城市集约三赢。中小城市及郊区新城的发展都有土地集约化利用的问题,必须体现一个适度、集约的原则,以实现生态、社会、经济三赢。三是消除二元弊端,城乡全面统筹。找准统筹城乡发展的切入点,侧重全局性的重大部署,避免城乡分治的二元化弊端,在中小城市及郊区新城发展中要全面评估与调控,以使城市化结构性转型更科学更稳健。四是完善顶层设计,优化制度建设。对于城市化的未来前景,目前顶层化设计还缺乏实战性,有许多还停留在田园梦想里,使得诸如户籍制度、公共服务均等化等问题导致城市发展的运营风险增大、贫富分化加剧、产业升级艰难,这些矛盾叠加后的困惑和鸿沟,都会使区域一体化发展的美好宏图难以早日实现。

结语

据伦敦2003年ODPM的报告,最近的城市化研究显示,“竞争的城市创造繁荣的区域”这一说法不能一概而论。换言之,如果将城市视作生态实体,那么诸如城市废弃物的管理就会因城市化而扩散风险与危害。由此对于中小城市及郊区新城的发展主导态势,我们说,应该是将政府公共服务、城市产业集聚与区域经济差异放在区域一体化下的生态城市建设的首位,这也是城市可持续发展的根本内涵。

在区域一体化视野下,中小城市与郊区新城的发展更应该强调以人为本、协调可续的发展战略,强调经济效益、生态效益与社会效益相统一的全面效益,强调注重社区管理、注重中间组织、注重民众参与的新型城市管理战略,强调部门错位、产品错位、功能错位理念下的优势产业链建构,强调规范空间开发秩序、差别化制度设计、打造整体竞争优势,以使我国的城市化进程能消除发达国家城市化过程中的消极吞噬农村的模式,使城乡之间真正和谐互补、一体发展。

参考文献:

[1]吴铀生.“十二五”约束性指标下中小城市经济发展与环境保护研究[J].社会科学研究,2011(4):38-40.

[2]陆铭,向宽虎,陈钊.中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论[J].世界经济,2011(6):3-25.

[3]上海市人民政府.关于本市加快新城发展的若干意见(2011-05-18)[EB/OL].

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai27166.html

[4]魏成,沈静,范建红.尺度重组:全球化时代的国家角色转化与区域空间生产策略[J].城市规划,2011(6):28-35.

[5]海闻.中国不要搞产业升级运动(2011-12-14)[DB/OL].

http://money.163.com/11/1214/15/7L8D7E6P00254PAV.html

[6]程晴,孙夏青.大学教授给“富阳制造”打“技术补丁”[N].富阳日报,2009-08-16.

[7]臧鸣.不能片面定位中产 专家分析破解郊区新城发展困局[N].东方网,2011-05-13.

http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_05/13/6366076_0.shtml

[8]周天勇.中国应以减税取代货币政策[N].网易财经,2011-11-24.

http://money.163.com/11/1124/14/7JKQ52TA00254P1O.html

[9]牛文元.国务院参事、中国中小城市科学发展评价体系研究课题专家组组长、中国科学院研究院牛文元发言[N].人民网,2011-09-22.

[10]国内外专家建言:让城市慢下来 限制大城市发展.中国新闻网,2011-09-19.

[11]邓洪涛.院士、专家建言中国特色城市化道路(下)[N].湖北日报,2011-10-25.

[12]有关专家建议中小城市应成吸纳农民工主战场[N]. 中国产经新闻,2011-04-07.

[13]徐敏,沈轶伦.松江新城打造宜居乐业“新模板”[N].解放日报,2011-12-18.

[14]朱凌波. 建设城市副中心不能急于求成[N].城市化杂志,2011-09-26.

http://bj.house.sina.com.cn

[15]仇保兴.住建部副部长仇保兴在宁妙语针砭时弊——城市规划应力避“郊区化”[N].新华日报,2011-09-21.

责任编辑:张炜