上海郊区新城发展的历史回眸与未来创新

2012-04-29俞斯佳

俞斯佳

导读:郊区新城要以高起点规划为引领,高标准建设、高水平管理,充分发挥新城优化空间、带动发展、集聚人口、惠及群众的重要作用,统筹城市建设、产业发展、人口疏导、环境保护和社会管理,坚持规模能级和用地效益提升,坚持基础设施和环境建设优先,坚持社会事业和产业发展同步,努力将新城建设成为主体功能明确、服务功能健全、产城融合、用地节约、生态宜居的现代化城市。

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2012.01.006

一、上海郊区新城发展的历史回眸

从上世纪四十年代起的七十年间,从中心城区周边组团、到“卫星城”、再到“新城”,上海郊区城镇建设经历了不同的发展时期和机遇。在这发展过程中,始终秉持了“实现中心城功能优化和有机疏散、培育区域性交通走廊沿线城镇节点、促进形成多中心的城市空间体系”的基本目标。(见图1)

上海郊区城镇建设经历了“卫星城”-“新城”的建设历程,始终坚持着“实现中心城功能优化和有机疏散、沿区域性交通轴线培育城镇节点、促进形成多中心的城市空间结构”的基本目标。

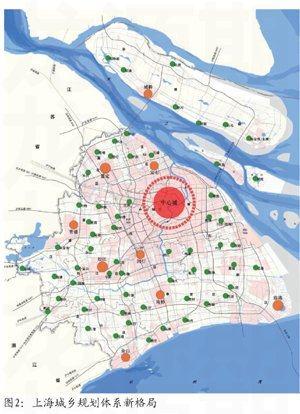

2001年国务院批准的《上海市城市总体规划》提出了建设11个郊区新城的目标。“十五”期间,开展了“一城九镇”的建设试点,探索推进郊区城镇加快发展,促进郊区城镇化、特色化和多元化,为此后一段时间的郊区城镇建设积累了经验。“十一五”期间,按照“三个集中”的要求,明确提出市域“1966”城乡规划体系,把上海市域分成中心城、新城、新市镇、中心村四个层面进行统筹安排,首次实现市域城乡规划的全覆盖,确立了上海城乡规划体系新格局。(见图2)

“十五”以来,上海市郊区新城规划建设成效显著。新增人口逐渐向郊区集中;城市发展重心逐渐向郊区转移,松江新城、嘉定新城等已初具规模;一批重大基础设施、重大功能性项目、重大产业基地纷纷落户郊区。郊区已成为推进上海城镇化的主要载体。

同时,由于中心城强大的吸引力,近郊城镇发展迅猛,郊区新城的“反磁力”作用不够明显,中心城区交通出行、生态环境和综合配套等方面的压力加大。近二十年的快速发展,郊区的产业集群日益强大,在就业人口和居住人口布局的均衡上,郊区新城发挥的作用有限,产城分离,进一步增加了城市运行成本。

二、上海郊区新城发展的战略意义与创新理念

(一)战略意义

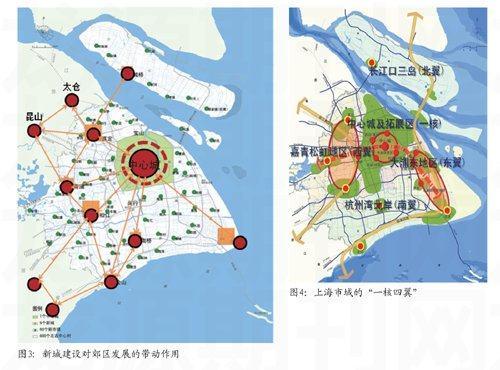

“十二五”时期上海城市建设的重心正向郊区转移,新城建设对郊区发展具有十分重要的带动作用。新城作为支撑上海创新驱动、转型发展的战略空间,是上海统筹城乡发展、探索新型城市化道路的重要载体,是实践世博理念、放大世博效应、推进世博后发展的重要抓手,是加强与长三角地区联动发展、共同打造世界级城市群的重要途径。(见图3)

1、加快新城发展,有利于优化城市发展空间布局,构筑符合上海特大型城市特点的城乡一体化发展新格局。

2、加快新城发展,有利于将新城及周边地区建设成为本市主要的先进制造业基地、战略性新兴产业基地和重要的现代服务业集聚区,促进本市产业结构调整和产业能级提升,形成引领转型发展的新增长极。

3、加快新城发展,有利于在中心城区和周边长三角地区城市中间地带形成郊区新城群,打造面向长三角地区集聚、辐射和服务的新高地。

(二)创新理念

十二五时期,上海确立了全域城市布局的理念,深化“1966”城乡体系,即:合理拓展和整合中心城区布局,聚焦发展郊区新城(二级城市),对新市镇进行类型划分和布局指导,形成覆盖全市域、城乡一体化的城市化空间布局。

重点打造“一核四翼”的市域五大功能板块,即:中心城及拓展地区(一核);大浦东地区(东翼);嘉青松虹地区(西翼);杭州湾北岸(南翼);长江口三岛(北翼)。(见图4)

全力培育较大规模的郊区城市,聚焦发展嘉定新城、松江新城、青浦新城、奉贤南桥新城、浦东南汇新城、金山新城、崇明城桥新城等郊区重点城市化地区。

三、上海郊区新城建设发展的目标与特点

(一)上海“十二五”郊区新城建设的目标

1、总体目标

到2020年,上海郊区新城建设将要取得突破性进展,在郊区基本形成与中心城区功能互补、错位发展、联系紧密的新城群。

2、新城规模

上海的嘉定新城、松江新城将初步确立长三角地区综合性节点城市地位,集聚80-100万左右人口;浦东临港新城、青浦新城、奉贤南桥新城将具备较高能级的城市综合集聚辐射功能,集聚60-80万人口;金山新城、崇明城桥新城对周边地区发展的服务带动作用将明显增强,集聚20-40万左右人口。(见图5)

3、总体趋势

“十二五”时期是上海新城发展的关键阶段,力争到2015年郊区新城基本形成产城融合的发展态势、城乡一体现代化的基础设施体系、较为均衡的优质公共服务体系、生态宜居的绿色低碳发展环境,成为长三角城市群重要的组成部分。

4、功能定位

郊区新城将以高起点规划为引领,高标准建设、高水平管理,充分发挥新城优化空间、带动发展、集聚人口、惠及群众的重要作用,统筹城市建设、产业发展、人口疏导、环境保护和社会管理,坚持规模能级和用地效益提升,坚持基础设施和环境建设优先,坚持社会事业和产业发展同步,努力将新城建设成为主体功能明确、服务功能健全、产城融合、用地节约、生态宜居的现代化城市。

(二)上海“十二五”郊区新城建设的特点

1、提升新城规模能级

根据城市总体规划对人口分布和城镇发展的要求,适度增强新城规模能级,引导大型居住社区选址与新城建设同步,提高新城对中心城区以及区域人口的吸纳能力,同时增强对长三角周边地区功能辐射和服务能力。优化新城内部结构,按照集约节约用地的原则,适度提高开发强度和人口密度,以内聚紧凑式发展进一步提高用地绩效。

2、促进新城产城融合

利用新城的成本和环境优势,进一步推进现代服务业发展。依托既有产业基础,推动自主创新,引导高新技术产业和战略性新兴产业在新城布局。推进新城内产业园区功能提升,强化新城与其周边产业园区联动发展,统筹考虑居住与就业平衡,实现产城融合。(见图6)

为促进产城融合,主城区提供适度比重的居住用地、公共服务设施用地及工业用地,居住用地比重达30%,产业用地(含公共设施用地)比重为26%。为保障生态环境,在集中城镇区周边保留水域、生态结构用地及农用地。(见图7)

3、完善公共服务设施

按照现代化大城市要求配置新城公共服务资源。在完善社会服务体系配置的基础上,着力引导市级优质医疗、教育、文化、体育设施等功能性项目向新城集聚,提升新城居民生活品质。

按照“区域中心-区域副中心-地区中心-社区中心”分级设置。形成1个区域公共活动中心,2个区域公共活动副中心,2个地区级公共活动中心,2个专业中心及多个社区级公共活动中心。

4、实行基础设施优先

强调基础设施先行,完善由高速公路、快速轨交和城际铁路构成的综合交通网络。提倡公共交通优先,建立适应大城市交通需求的公交网络,提高路网密度,鼓励形成以步行和自行车交通为主的城市慢行交通系统。按照大城市的发展标准建设新城市政基础设施,提高配套服务水平,保障城市安全。

5、优化新城环境品质

在全市生态网络空间的基础上,完善新城内部生态绿地系统,结合道路、水系的建设,同步推进沿路、滨水绿带以及城市公园的建设,形成水绿交融的新型江南水乡风貌。沿路造林,临水设绿,促进新城绿地系统与区域生态空间的有机融合,构建“廊楔入新城,绿网缀明珠”的格局。

强化主城区小尺度街坊特征,通过增加支路密度、增设街坊内部通廊、优化道路断面形式、设计步行商业街,加强人性化交通可达性,增强地区活力。针对不同片区的功能定位,统筹考虑建筑的体量、尺度。以小尺度街坊为特色,形成空间精致、尺度宜人的城市风貌。整体呈现“东高西低”的城市形态,以灰色系为主基调,营造江南水城的色彩特征(参见题图)。

说明:本文系根据作者在第八届长三角科技论坛城市科学分论坛暨第二十届长三角城市科学创新论坛上的发言整理。

责任编辑:王震国