拜年网还是宴席网

2012-04-29周超文曾明彬

周超文 曾明彬

社会资本的发现

资本(capital)一词最早是在经济学中提出,是经济学中最基本概念之一。在以马克思理论为代表的古典资本理论中,资本被描述为包括劳动力、土地、资金、生产设备在内的由资本家所拥有的生产资料。通过生产和交换,资本在市场上实现劳动力的剩余价值,获得了回报。后来的学者舒茨等人研究发现,如果仅仅考虑个人外在所拥有的经济要素,个人在经济活动中所获得的回报就不能总是可以获得合理的解释。例如,为什么有些企业同职同岗的员工所获得的报酬会不一样,或者是同一业态中拥有相同数量员工的不同企业,其市场效益为何不一样?要正确回答这个问题,或许应该考虑组织中人力资本的情况,人力资本如个人的知识、技能,甚至健康水平,也会影响到经济生产中的投入回报水平。

社会学家在考察“劳动力市场”时发现了另一类有趣的现象,如同校同专业的两个大学毕业生,人力资本状况相似,一个找到了月薪4000元的工作,另一个却找到了月薪10000元的职位,这是何解?美国经济社会学大师格兰诺维特等人研究发现,这是求职者的“社会关系”在起作用的结果,后一个找职者恰巧得到一位业界知名人士的大力推荐。这里所讲到的“社会关系”,就是学术界常说的“社会资本”的一种。

社会资本的含义

社会资本,是有利于促进合作,优化投入产出结果,同时又有别于经济资本、人力资本的一种资源或优势,其主要来源于关系、结构、信任和规范。

学界通常将社会资本归类为微观、中观和宏观三个层次。微观层次的社会资本是指个人通过建立社会关系而获得所需的资源,这些可获得的资源有如工作机会、信息、知识、影响、社会支持以及长期的社会合作等。著名社会学家林南指出,微观层次的社会资本的大小;通常与嵌入于社会关系中的资源的多少、个人获取这一资源的能力以及个人运用或动员这些资源的行为有关。中观层次的社会资本持一种“结构”的观点,认为社会资本是一种由社会结构中的特定位置而带来的在资源控制或资源动员方面的优势。如著名网络学派社会学家博特(Burt)提出一种“结构洞优势”的理论,这个理论就认为,在沟通两个关系网络上充任“桥”这一角色的公司、个人,往往可以获得别人所难以得到的“信息”、“机会”,从而赢得更大的成功。宏观层次的社会资本则关注团体、组织、社会或国家中某一群体在降低合作成本的能力情况,包括群体的信任、制度,规范以及群内的关系密度、结构是否可促成集体行动并创造资源等,这一类观点的主要代表人物是普特南(Putnam)和福山(Fukuyama)。

清华大学罗家德教授等人也将社会资本分为“个体社会资本”和“集体社会资本”两类。“个体社会资本”对应于外部社会资本或私人物品,内容包含个人关系数量、关系中所蕴涵的资源,以及个人因其在整体网络中所占据的结构位置而带来的一种资源优势。“集体社会资本”则对应于内部社会资本或公共物品,内容包含宏观的群体内部的社会联结、互信以及规范。

“拜年网”方式的社会资本测量

社会资本的力量在企业及社区的经营管理发展方面举足轻重,社会资本的起源与关系网络高度相关。如何测量社会资本,如何测量网络,特别是测量核心网络一直是各国学者所关心的问题。美国学者通常拿“朋友网”(您最要好的朋友是谁?)和“核心讨论网”(您与谁讨论重要问题?)作社会资本研究,欧洲学者则较多使用“交流网”、“互助网”和“支持网”作社会资本测量。

不过中国的研究者发现,西方经典社会网络恐怕并不能完全反映中国“关系”这个概念的意涵。西方学者用于衡量西方社会的网络偏重于交流与交换,把居于核心地位的家庭、亲属关系视为从属性要素,不能充分体现亲密、相熟、互相的一体化特征。粱漱溟等中国学者认为,中国的文化特征是家伦理核心的,中国人的关系与西方社会关系的最大不同就在于中国人以家庭伦理为基础的、亲熟信一体的义务交换关系。在中国这种特殊的社会文化背景下,简单套用“朋友网”、“讨论网”、“互助网”等社会关系网络衡量中国社会的关系网络可能并不合适。因此,诸多中国学者如林南、边燕杰、罗家德等在本土研究中使用一种适用于中国社会情境的“拜年网”来测量社会资本。

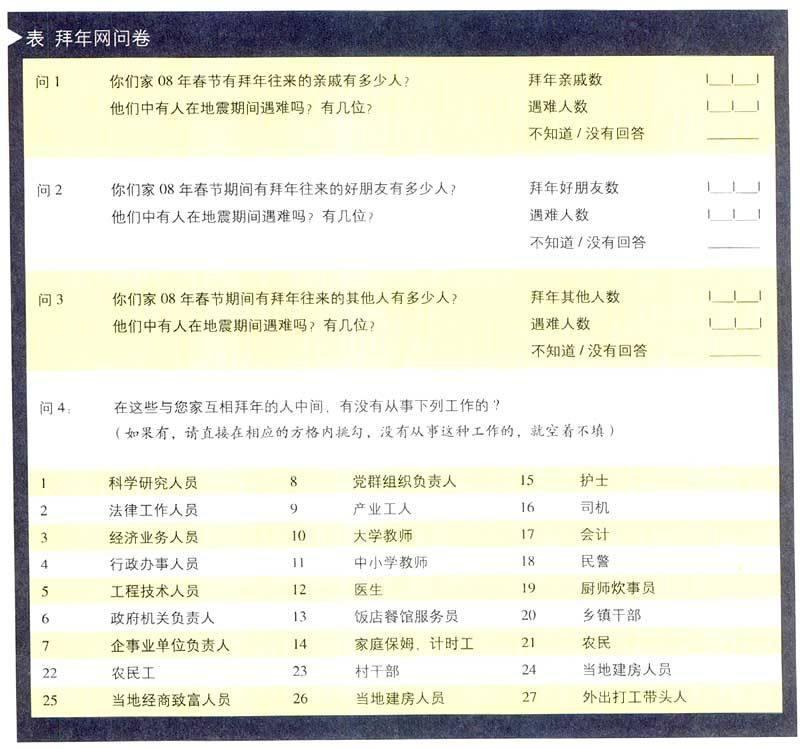

通俗来讲,拜年网(Chinese New Year Greeting Network)指的是春节期间以各种方式(如登门拜年和电话拜年)互相拜年的人所形成的社会网络。拜年网的调查内容一般有三个方面:1、拜年者中亲属的人数、亲密朋友的人数、其它人的人数,由之可推出拜年网的规模;2、社会等级结构从高到低列出了18种职业(包括无业者),询问被调查者的拜年对象中是否有从事这些职业的;3、列出8种不同的工作单位类型,询问被调查者的拜年对象中是否有在这些单位工作的。以下两表是来自罗家德教授2009年四川地震灾区重建研究定量问卷中有关拜年网的问题,从中我们可以一窥拜年网的端倪。

本土研究(如王卫东的研究,2009)表明,在中国社会文化背景下,拜年网在测量个体社会资本方面确实要比讨论网有效。这种有效性的原因,边燕杰和李煜(2001)认为,部分在于拜年是“维持和发展人际关系的一种义务”,虽然“生活常识告诉我们,拜年者不一定是亲、熟、信兼而有之的核心关系,但属于核心关系网络之中的必有拜年交往”。

细斟酌之,笔者以为,用拜年网的方法测量社会资本虽然比用讨论网更有效,但它在完全实现对社会资本的测度上仍然存在较大的效度问题。

第一,拜年网测算社会资本采用是一种“位置生成法”。这种方法假设社会资本是按社会地位(用工作单位类型或职业类型来标识)的高低而呈金字塔型分布的,测量个体社会资本的大小只要加总该个体的社会关系的社会地位分值就行了。换句话说,该方法仅用“职位类型”或“工作单位类型”分值的加总来指示社会资本的高低,而不去考察具体的网络成员及其相互间的关系。这就造成了赵延东与罗家德教授所说的位置生成法“无法进一步了解被调查者的社会网络的具体构成情况”的问题,而社会网络的结构(如网络的规模、密度等)是社会资本的一个重要组成部分。因而,经拜年网测算的社会资本实际上是不完全的,它只是社会资本概念或类别当中非常小的一部分——关系规模及关系中的资源——它无法测算出社会资本在“关系网络”和“关系结构位置”上的含意。

第二,虽然林南所定义的网络达高性、异质性和广泛性等因素都可以在拜年网的数据中找着相应的测量指标,但拜年网方法在具体操作中却存在指标无法统一的问题。应用拜年网方法测量社会资本所得到的是“拜年网规模”、“职业地位值”、“单位类型值”,此三值难以综合成一个反映社会资本总量的指标。在实际研究中,社会资本的三个要素多数是作为独立的变量进入研究者的分析模型的,这为社会资本后续的分析带来不少困难。些许研究通过系数赋值方式勉强将其计算成一个数字,但这种赋值方式未免太过主观武断。

第三,运用拜年网测量社会资本的前提假设也存在较大疑问。边燕杰、李煜等主张拜年网的人认为,“处于核心关系网络之中的必有拜年交往”,一些带有“功利、回礼、陪拜、官访等种种性质”的“非交往性的拜年”,“往往不被调查户计算在内”。笔者以为,在有关定量研究的学术研究之中,使用“往往”这种词语进行论证是不够严谨的。拜年网方法假设存在“拜年行为”就等同于这个人具有获取这一关系资源的能力,这也是有待商榷的。拜年有时候只是单向行动,如权力位阶低的人向权力位阶高的人拜年,但权力位阶高的人并不总是会向权力位阶低的人回敬“人情”,也就是说权力位阶高的个体不一定会成为权力位阶低的拜年者的社会资本。随着技术的进步,短信/邮件“群发”的功能大大冲击拜年行为的“交往性”意涵,大部分拜年行为已沦落为廉价的带有“举手之劳”性质的社交礼仪。承载着浓郁的“人情”和“交往性情感”气息的且能带来社会资本效应的拜年行为,在现代人际关系格局中已经越来越无足轻重。拜年网络在指涉个体社会资本上的能力实质上已大为削弱。

拜年网既无法衡量个体社会资本的“关系网络”和“结构位置”两大块内容,在测量关系资本上也差强人意。因此,在中国文化背景下,测量个体社会资本我们可能需要另辟捷径。

最大宴席网:一种可能的取代方法

那我们究竟要用什么东西来衡量社会资本的大小呢?先从如何确认关系谈起。在过去,中国社会普遍遵循“丧服”制度,或称为“五服”,它根据与自己父系血缘关系的远近而决定丧服种类。古代刑法(如连坐)的范围就是据此而定的,知名学者Clark也是把遵守五服制作为判断亲属关系以及衡量宗族内部亲疏关系的重要尺度(远藤隆俊,2008)。

新中国成立以来,传统的丧服制度遭到冲击,已经几乎没人再“父死,着丧服三年”。不过,类似古代丧服制度的事件依然存在。如在江西赣州地区就会有这种情况,一人离世,亲朋好友、邻里故知都会前来慰问,主人也会大摆酒席,为死者办一次“白事”。“红事”(喜事,如婚娶、生子、乔迁新居、晋升、考上大学等)更是如此。通常,参加仪式的宾客都是与主人具有一定亲密关系的连带,如家人、亲属、熟人、同事、同窗、邻居、同乡等,“生人”或“陌生人”基本不存在。在中国,参加仪式和宴饮的宾客也都无一例外地会递送主人一个“红包”(礼金,或份子钱),以示“安慰”或“祝福”。主人一般也都会一一记下每个红包的钱数,等来年彼方做相应的宴请时,以大约同等数量钱的红包(通常会往对方的红包礼金的基础上加一点钱回赠,表示尊敬和友好)回送给这个人。这就是中国社会常见的一种“人情”现象。

宴席礼帐簿,是指个体为生命历程重要事件(如升学、结婚、乔迁)举办庆祝宴会时所留下来的关于人情礼金的一个记录。这个记录通常至少有两列内容,一列为礼金赠送者的姓名,另一列为其赠送礼金的金额;更为详细的记录甚至包含了关系的性质(亲戚、同学、同事等),发生的年份等。据笔者观察,乡村的家庭通常都会有这么一本人情“礼帐簿”或酒席帐簿,城市也不例外。如张云武教授2003年在黑龙江大庆地区所作的调查中330个凋查对象共拥有481本结婚礼帐,除215人仅保存有本人结婚时的礼帐外,其余115人甚至拥有其于女的结婚礼帐,这些礼帐上的名单大部分是同事,其次是亲戚、朋友、同窗、同乡和邻居。这个数据要比拜年网所得的数据要乐观得多。如边燕杰与李煜(2001)的拜年网研究,在他们所调查的401户人家中,只有386家在居住地度过了1998年春节并登录了拜年交往的情况,这些家庭的拜年人次相差甚远,最高者为225人次,最低者为1人次,不太符合这个社会的社会资本常识。礼帐簿的存在,是中国人“人情”逻辑特有的产物。“千里”赴宴送上礼金,在中国的文化背景下是一种重要的“给面子”行为;婚嫁喜事送礼作为一种“人情”,按照中国的传统规范,它也有“互惠”和“报”的内在要求。一般来讲,个人详细记录“人情”的大小,目的就在于将来在恰当的时候比例偿还(比例大小取决于关系亲近的变化程度以及对将来关系发展的预期),以这种人情的往来保持关系向好或者不变。

笔者以为“酒席礼帐”,尤其是婚嫁酒席的礼帐(通常该种宴席排场最大),很可能就是测量中国这种“关系导向型社会”(relation—oriented society)下个体社会资本的最有效的工具。

第一,酒席礼帐簿在指射社会资本上具有可观的效度。大型(婚宴)酒席所列的“礼帐簿”一般记录着该个体所有可用的社会关系,包括“(拟似)家人关系”、“熟人关系”,没有进入“礼帐簿”的几乎都是“生人”或“陌生人”。最大宴席的来访客人,通常就是宴席主办家庭所建立的各种亲密关系的一次集中展现,通过它我们可以完整而准确地考察个体所拥有的各种社会关系网络。因此,“礼帐簿”上的名单实际上正是个体当时所拥有的具备使用价值的全部社会关系,酒席的名单在某种程度上说来很可能就是个体自我中心网的边界。

第二,酒席礼帐簿在指射社会资本上具有可观的信度。“礼帐簿”一般记录着这些关系曾经施予的“人情”(礼金)的大小,这些“人情”是“货币”形式的,可直接加总计量成个体的“社会资本总量”。礼金数量的多与少实际上既指示了该个体在关键时刻出手相助的“意愿大小”(关系亲密程度),也指示了该个体能出手相助的“能力水平”(权力、资本等资源的拥有水平)。一般而言,关系较为亲密以及社会地位、经济地位较高的“(拟似)家人”或“熟人”,所礼遇的“人情”礼金数额都会比别人大一点。人情礼金以一个干净利落的实名的货币符号直接负载了个体社会资本的所有含义,研究者从中可以加工分析社会资本分别在“关系资本”、“结构位置”、“连带强度”上的意涵。

比起讨论网中不痛不痒的信息交换以及拜年网中仪式性的问候走访,酒席网中的实实在在的人情礼金(货币)似乎是指射个体支持“意愿”和“能力”的一个更为强有力的指标。“人情”礼金的可计量性,也使个体社会资本的量化比较研究成为可能。这种“效度”以圾“信度”上的优势,使得个体(最大)酒席。“礼帐簿”所反映出来的(最大)酒席网——大部分情况下是婚嫁宴席——可能是“关系导向型社会”(Hwang,1987)下测度个体社会资本的最有效的工具。

责任编辑:闫敏