地理课堂学习评价的优化

2012-04-29陈炳飞

陈炳飞

学生学习状况评价是课堂教学的重要组成部分,合理评价能激发学习兴趣,启迪学生思维,矫正地理错误,在当前的高中地理教学中,很多教师能认识到评价的重要性,但也出现了一些问题,值得关注、需要优化。

一、评价意识:从“无意、随意”走向“主动、智慧”

少数教师认为高中生不需要“幼稚”的评价,加之地理课时较少,教师急于完成教学进度,很少有意识运用评价手段促进学生学习,常出现一些“无评价”或“浅评价”现象。现象一:对学生的回答不置可否,以“嗯”、“坐下去”等既无感情色彩、又无是非评定的模糊语言敷衍了事;现象二:重复学生的回答,不做出明确的评判;现象三:评价语言过于单一,如对正确回答一律以“好、很好、OK”来评价,缺少针对性强的评语;现象四:对学生的回答只做出“对”或“错”的简单判断,并不说明“好在哪里,错在哪儿、如何改进”;现象五:只对学生的“回答”进行评定,很少对学生的听、议、做等课堂学习活动做出评价。

上述评价中,教师对学生的课堂学习状态或漠然回避,或含糊其辞,既会挫伤学习态度认真、回答问题有创意的学生的积极性,又会误导回答问题存在错误的学生。因此,教师要全面关注学生在学习过程中的各种行为表现和内心活动,合理运用语言、音调、表情、眼神、动作等方式,主动、智慧地做出评价,开启学生思路,不断把学生的思维引向深处,以创设和谐、宽松、热烈的学习氛围。

例如,教学“产业转移”的教师正通过引导学生分析昆山吸引很多台企、外企转入原因,逐步推导影响产业转移的主要因素时,话音刚落,一位同学迫不急待地说:“可是,现在昆山有很多企业正在转出呀”,教师意识到该问题的重要价值,立即加以表扬:“你能关注家乡的发展,活学活用,非常好;下面请大家讨论:昆山转出的企业有哪些特点?这些企业会转移到哪些地区?为什么?”。进而,既以“评”激“情”,鼓励学生大胆表明自己的观点;又借“评”导“思”,启发学生从另一侧面领会新知的内涵,培养学生学以致用的能力。

二、评价主体:从教师主宰走向多元互动

目前,教师仍是评价学生课堂学习状况的主体,同学互评、学生自评较少;而且,在少数以学生为主体的评价中,有些教师会在有意或无意中提前表明自己的观点,将学生评价的思路和标准纳入教师预设的轨道,导致学生的自评、互评活动名存实亡。

完全以教师为主体的评价方式,严重制约了学生思维的发展。一是制约学生思维的主动性,由于不需要对同学的回答做出评价,多数学生会习惯于等待教师的答案和评价,不去深入思考同伴的观点,甚至放弃自己的直觉思维。二是制约学生思维的创造性,在这种评价中,学生只能接触到三种观点,即自己的、回答者的、教师的观点,无法通过同学间更全面、更多元的思维碰撞和反思融合,生成深刻的体验和创新的结论。因此,教师要注重培养学生互评和自评的意识、能力与习惯,努力构建多主体相互补充、相互促进的评价格局:面对学生存在的问题,教师不是急于否定,而是引导他们通过自我评价和反思,自主发现并改正错误;面对同学之间的争论,教师不是做出裁决,而是鼓励他们展开相互评价,让他们在相互交流中深化对新知的认识;面对开放性问题,学生即使说出较好的结论,教师也可以通过“延时评价”,促使学生探究更多的可能性。

例如,在“不同等级城市的服务功能”同课异构教学中,一位教师提出“据报道,我国有183个城市拟规划建成国际化大都市,你认为是否合理?请说明理由”,然后组织学生分组探讨;但他在学生讨论时抛出2个问题:“大家知道什么是国际化大都市吗?哪个国家能有这么多国际化大都市呢?”而且每个问题都以升调结束。显然,教师已提前表明了自己的评价标准,受其影响,绝大多数学生认为“不合理”,小组探究再无创意可言。

相反,另一位教师组织学生讨论“昆山是否应该建成大城市?并说明理由”。小组交流时,有6个小组认为合理、4个小组认为不合理;教师便让正、反两方各推出4名代表进行简短辩论。这样,由学生代表充分阐明自己的观点,并有理有据地批驳对方的观点,实质上进行了高层次的同学互评,能促使全体学生在相互借鉴和自我反思中,潜在地完成新知的建构和能力的提升。

三、评价内容:从知识主导走向全面关注

当前,地理教师对学生学习状况的评价,多针对学生基础知识和基本技能的掌握程度,而且,知识多于技能、结论重于过程,较少指向学生参与地理学习的过程与方法及其体现出的情感、态度和价值观,很少涉及学生的地理思想和实践智慧。

爱因斯坦在《论教育》一文中指出:“被放在首要位置的永远应该是独立思考和判断的总体能力的培养,而不是获取特定的知识。” 教师不应只重视对较低层次认知水平的评定,而要“全面评价学生在知识与技能、情感态度与价值观等方面的发展与变化”,尤其要关注学生学习的习惯、方法、积极性等容易忽略的基本问题,要重视学生的学习过程,以体现评价的发展功能。

例如,一位教师在教学“工业的区位选择”时,呈现昆山市地图后提问:“从环境角度考虑,应如何布置自来水厂、造纸厂、火电厂(图中有三个备选地点)”。这个问题较简单,多数学生能说出教师预想的答案,偏偏被教师点名答题的同学吞吞吐吐,只说出了自来水厂的位置。

值得庆幸的是,教师没有急于公布答案,而是鼓励道:“你肯定有自己的想法,能详细说明,让我们共享吗?”,受到教师的鼓励,该生侃侃而谈:“我知道造纸厂应布局在河流下游的B处,火电厂应布局在垂直于盛行风向西南郊的C处。但这样布局对下游或下风向的乡村地区不公平;而且,我认为,昆山不应该建造纸厂和火电厂”。

她的回答中,有保护环境和地区间应公平发展的可持续发展思想,有关于昆山是否应该建造纸厂和火电厂的理性判断,这些自发的、朴素的想法弥足珍贵,教师由衷地赞叹:“你的思考很有见地,下面就讨论你的观点”。受到教师的鼓舞,全体学生都畅所欲言地参与讨论,最后形成“布局有污染的工厂,要考虑减少对城区的污染,更要重视污染物的达标处理”,以及“昆山不该建造纸厂和火电厂”的共识。

四、评价性质:从片面肯定走向客观引导

心理学认为,每个人都渴望被肯定、被赞扬,许多地理教师能运用积极评价,以帮助学生树立自信、激发兴趣,并缩短师生双方心理上的距离,让学生“亲其师而信其道”;但也出现了一些极端现象,有些教师面对学生不尽科学的回答,“完全正确!你真棒!你真聪明!”等赞扬声不绝于耳,甚至出现“你回答得天衣无缝,比教材还准确!”等过分拔高的评价。

课堂评价应突出激励功能,教师要善于发现、并发自内心地赞赏学生学习中的每一个闪光点,努力“为学生的成功学习创造良好的心理环境,使学生从评价中得到成功的体验,从而激发学生的学习动力,使他们积极参与学习活动”,但评价的前提应该客观、真实,能准确反映学生地理学习的结果及过程。虚高的评价既会使部分学生混淆对错、迷失方向,步入思维的歧路;也可能令具有一定判断能力的学生不以为然,产生逆反心理。因此,教师面对学生学习中存在的问题,不能无原则地迁就,而要以真诚、亲切、尊重的态度进行客观评价,让学生感受到教师的善意、关怀和期待,进而心悦诚服地改进学习态度、积极主动地探索正确结论。

例如,一位教师在教学“农业区位因素的发展变化”时,出示昆山市郊某地10年前和现在的农业生产素材,要求学生判断两个时期农业生产的类型,并说明影响其变化的主要原因。一名同学不假思索地说:“现在该地以种植蔬菜、花卉等农副产品为主,主要是因为昆山气候适宜、人口众多”,教师大加赞扬:“你说得很准确,请坐”,便进入下一个教学环节。

显然,学生对影响因素的解释既不准确、也不全面(未说明10年前的农业生产类型),教师却不加辨别地叫好,势必会对全班学生产生误导。此时,教师不妨追问:“不错,该地目前以蔬菜、花卉种植等城郊农业为主;但10年来,昆山的气候并无大的变化,会导致农业生产类型的变化吗?‘人口众多与这种变化有什么直接联系?”这种追问实质上是一种委婉的评价,教师没有直接否定,但能使学生意识到自己的回答存在问题,进而做出反思;追问的内容又一语中的,能启发学生通过比较、联系、推理,自主发现“市场变化才是导致该地农业生产类型变化的主要原因”。

五、评价标准:从机械划一走向兼顾差异

在当前高中地理教学中,许多教师仍习惯于以相同或相似的标准评价不同的学生,要求学生以同样的态度和方式参与课堂学习,对知识和技能的掌握达到相同的程度,甚至苛求学生形成相似的情感体验和价值观。

中学地理教育具有基础性特点,应该对学生有起码的统一要求,针对学生应该具备的最基本的地理知识、地理技能、地理思想以及与社会责任感相联的基本理念,如对人地关系的认识,珍爱地球、善待环境的态度等,教师可以用相似的标准去评价学生,以促使学生“学习公民必备的地理”。但是,学生在认知基础和能力、个性和爱好等方面都存在着明显的差异,完全用划一的标准去评价学生所有的地理学习活动,会使“学困生”的自尊心受到打击,“优秀生”的学习需求得不到满足。

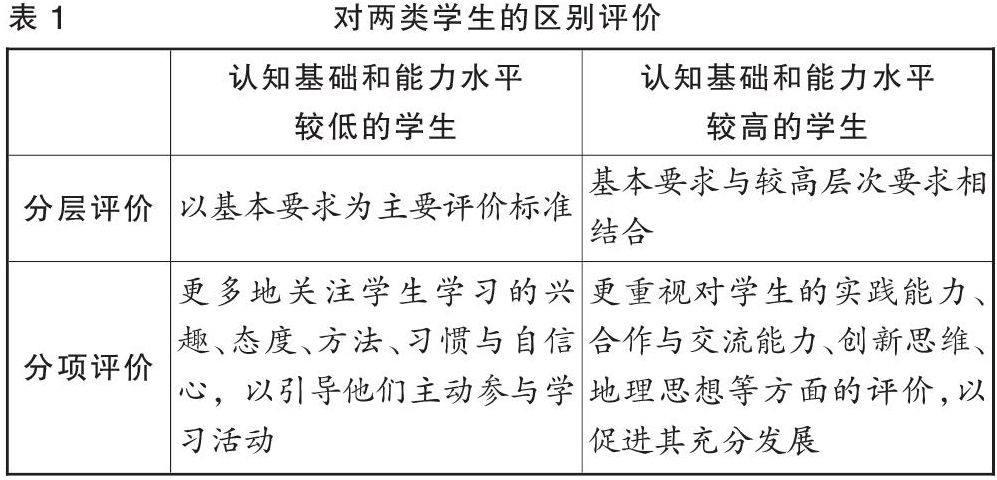

因此,教师应灵活运用统一性与差异性相结合的标准评价学生,对涉及学生思维能力、情感态度、发展方向等方面的要求,教师可以通过分层评价、分项评价,以不同的标准区别评价不同类型的学生(表1)。这种因人而异的评价方式,并不是教师带有主观偏见的随意行为,而是基于学生认知基础、个性特点、个人爱好的针对性评价,有利于促使所有学生积极主动、充满自信地参与学习活动,可以“满足学生不同的地理学习需要”,促进每个学生都能在原有基础上有所发展。