乃甲切木石窟 远去的曼荼罗

2012-04-29范久辉

范久辉

乃甲切木石窟的发现,对探讨西藏早期佛教艺术、佛教发展史,具有极其重要的参考价值。其中,乃甲切木石窟和恰姆石窟以雕塑形式供奉金刚界曼荼罗的做法,为探讨金刚界曼荼罗在西藏境内的传播、藏传密教思想的发展等问题提供了极为珍贵的实物资料,具有深远意义。

在2007年公布的《西藏自治区文物局关于公布第四批自治区级文物保护单位名单的通知》中,乃甲切木石窟寺的资料很简单,年代为唐代,位于日喀则地区岗巴县昌龙乡。石窟发现于1990年,是首次通过考古调查在卫藏西南部发现的佛教石窟寺遗存。而距离乃甲切木石窟寺仅几十公里远的恰姆石窟就幸运了,2008年8月,日喀则地区文物普查队在定结县开展“西藏自治区第三次全国文物普查”工作之时对恰姆石窟开展专业考察和记录,不到一年,2009年,恰姆石窟寺就被列为西藏自治区第五批文物保护单位。

虽然被重视的时间不同,可这两处石窟都位于西藏的西南部,喜马拉雅山中段北麓,中、印、尼三国边境,相距不远,甚至天气好时,在恰姆石窟的山顶,能看到乃甲切木所在的山体。与地理环境相似的是,两石窟最精彩的部分都是以雕塑形式供奉金刚界曼荼罗!说明在这两个石窟之中,一种相互依存、相互延续且富有活力的文化互动空间的存在,是毋庸置疑的。

崖壁上的欣喜

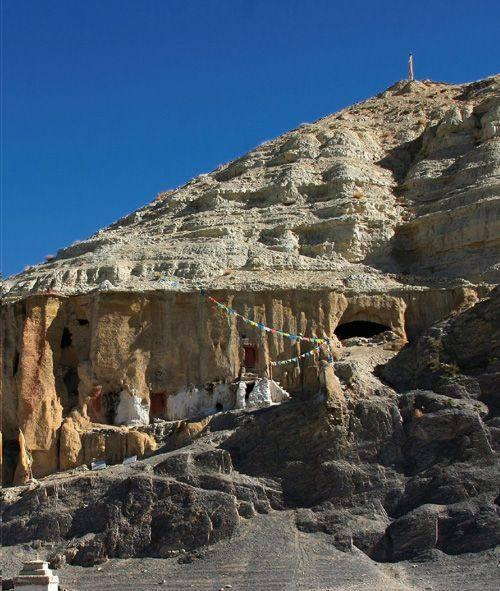

汽车行驶在宽阔的戈壁滩上,带着飞扬的尘土,向着远外一座馒头形的泥砂岩小山直奔而去。小山被大自然的鬼斧神工雕成鸡爪式的板状土林,乃甲切木石窟就开凿在土林的立面上,与山脚下的乃村相隔不远。石窟山脚下有六个白色的“擦康”,远方是白皑皑的康钦甲布雪山,雪山半山腰有著名的曲登尼玛寺。据藏文经书记载,公元8世纪中叶,印度高僧莲花生应吐蕃赞普赤松德赞之请,到西藏传播密教,返回印度时路经此地,在此修行并为牧人传授佛法,后人修筑了曲登尼玛寺与佛塔,至今在西藏、尼泊尔及锡金的佛教信徒中仍很有影响力。

乃村的村长兼任石窟的文管员与导游。在村头,他已为我们的到来等候多时。第一个上锁的石窟窟顶部,遗有壁画痕迹,但内容因烟火熏染痕迹太重已无法辨识,在这个石窟外面西侧,一组露天的石龛造像却比较精彩。崖壁上凿出了三个“门”字形的小龛,中间的小龛稍高于两侧的小龛,龛内凿有头戴三叶佛冠的佛像一尊,双手结相于胸前,但两双手掌已残失,佛与龛之间塞有信徒供养的白色羊毛团。东侧拱门之上有佛塔,方形的塔基之上有圆形的塔瓶,塔瓶之上依稀可见相轮。西侧小龛内的佛像头上未戴冠,高肉髻,双手结印相于胸前,结跏趺坐,两手掌已残失。这组石龛的内部与东侧龛外佛塔都较黑,与龛外泥黄色形成鲜明对比,似经受长时间烟熏所致。是否这组石龛造像原先雕于石窟内部,受信徒们的礼拜供养,所以颜色较黑,后因石窟崩塌,而裸露在外呢?

沿着石阶向上爬,来到第二个石窟,木门涂成了褐红色,一米多高,像个窗户嵌在石窟的崖壁上。弯腰躬身进入石窟,待眼睛适应漆黑的环境以后,看到四周林立静默的佛像,不可抑止的欣喜与莫名的感慨一起向我袭来,脑里空荡荡的,甚至忘了手中的相机该如何操作。

金刚界五佛曼荼罗

石窟呈圆角方形,宽3.7米,高3.2米,进深3.2米。窟顶平展,四壁平直,在没有造像之处,都用泥浆抹平。在低矮的木门射进石窟的光线与强光手电筒的配合下,如天雨般飘飘洒洒从佛界落入石窟四壁的神灵,一一展示着他们的真容。虽是西藏西南边陲的藏传佛教造像石窟,然按唐代汉地密教(简称唐密)有关金刚界五佛曼荼罗经典的内容与布局来解析,石窟中的造像与布局,却也能相互对应,具有一定的共性。石窟的发源地印度及在当时印度流行的经典《大日经》、《金刚顶经》等因素是这些共性的一种解释吧。

据唐密经典所载,金刚界五佛曼荼罗的基本构造为:中央为如来部,东方为金刚部,南方为宝部,西方为法部(莲华部),北方为羯磨部,分别由大日如来(中央)、阿閦佛(东)、宝生佛(南)、阿弥陀佛(西)、不空成就佛(北)统率各部,为各部之部主,称为五方佛或五佛。五佛之中,以大日如来为最高尊神,其前、右、后、左依序配置金刚、宝、法、业等四波罗蜜菩萨,为其四亲近。而东南西北四部佛也各有各的四亲近菩萨。在曼荼罗中,还有八供供养女性菩萨,四摄卫菩萨等。这些安置在金刚界曼荼罗成身会中的三十七尊,被称为金刚界三十七尊,又称塔中三十七尊。

石窟中现存三十二尊造像,为石胎泥塑或泥塑而成,原塑像均绘彩,现已不清晰了,但仍精彩绝伦。

南壁有上下两排造像。南壁上排为八位贴墙直立的“女神”,她们高发髻,头戴复杂的发冠,长眉细眼,面容丰满安详,上身基本裸露,酥胸微凸坚挺,下着拖至脚面的长裙,下摆宽大飘逸,造像的姿态极为秀逸和谐。下排现存三尊造像,东侧的一尊弓步,上身裸露,着似虎皮的皮纹短裙,左手叉腰,右手上举,极具动感。东侧另一尊呈站姿,腰中的红色飘带像被劲风吹动,从胯下穿到身后,并浮于空中,左手位于胸前,右手拿着似绳索物上举,全身裸露的肌肉块块凸起,有着力挽狂澜之势。西侧现仅存一尊造像,另在平整的泥浆表面有一块“影子”,此影子是原先的造像脱落后所形成的,故南壁下排原来应有四尊菩萨,是金刚界三十七尊中的四摄卫菩萨。

而东、西两壁共有四组造像,每壁两组,每组造像的高度、宽度、布局等均相同。其基本的组合方式为:正中有一须弥座,须弥座上置一覆莲座,其上为一尊结跏趺坐的佛像,为该组造像中居于显要位置的主尊。围绕着主尊的上、下、左、右四方,各有一尊造像,均结跏趺坐,台座为仰莲座,身上饰有项饰、臂钏、手镯,上身多赤裸,或着袒右贴身僧衣,下身均着紧身长裤,赤足。

其中,东壁北边一组造像主尊之须弥座上饰有浮雕大象,左手结禅定印,右手结触地印,具东方阿閦佛的造像特征。其左上角有东西两壁上唯一面相完好的造像,二手当胸拳,似是金刚喜菩萨。东壁南边一组主尊左手结禅定印,右手结与愿印,须弥座上饰有浮雕立马,具南方宝生佛的造像特征。西壁北边一组主尊须弥座上有金翅鸟浮雕,左手结禅定印,右手结施无畏印,具北方不空成就佛之特征。西壁南边一组主尊须弥座上动物浮雕已不存,但双手于腹前结禅定印,具西方阿弥陀佛之特征。

历史的疑问

在石窟北壁,正中是窟中最高大的佛像,肉髻,脸型略呈长方形,面颊丰满,耳垂肥大,下垂至肩,赤裸上身,饰以项链、臂钏、璎珞等,左肩至右胁斜结一带,双手交至胸前结印,手掌部已残缺。佛像的腰部束联珠窄带,下垂璎珞,结跏趺坐于须弥座之上。佛像的头部上方,有泥塑的椭圆形头光,佛像的左侧雕塑金刚杵,站在横梁上的摩羯鱼;在横梁下挂有新制的莲花生唐卡。右侧的金刚杵为十字形杵,最上的杵头为一佛像,摩羯鱼的横梁挂着新制的三十五佛唐卡。须弥座中间有一柱,两侧各有一狮(左侧已不存),应系大日如来,其双手结印当为智拳印。

只是北壁不见塑有大日如来的四亲近菩萨,是因大日如来身边雕塑由金刚杵、摩羯鱼、横梁后,空间已经不足,所以有意略之呢?还是反映了规范统一的密教经典和仪轨出现之前的一种状态呢?

而“难兄难弟”的恰姆石窟,虽只存背光,但也足三十七尊之数。且恰姆石窟的背光华丽繁琐,窟形也比乃甲切木石窟大,是否说明了恰姆为弟,且难弟的“经济实力”比其兄强呢?

从大的地理单元看,乃甲切木石窟与恰姆石窟所在地理位置恰为西藏西部阿里、卫藏腹心区域与印度、尼泊尔、锡金的连接区域。在其西部的阿里和北部的拉孜县、日喀则市及东部的康玛县等都有与它们出现的同样或类似题材的金刚界五部佛及神众的图像,说明它们之间应当存在一定的联系。这样一种空间的关联,当与一个特定时代的特定社会发展力量有着密不可分的关系。

只是这种特定的时代早已离我们远去,其足迹或淹没在故纸堆中,或沦没在风尘中,或隐没在遗址里,还有待后续的专家学者们一一去破解。