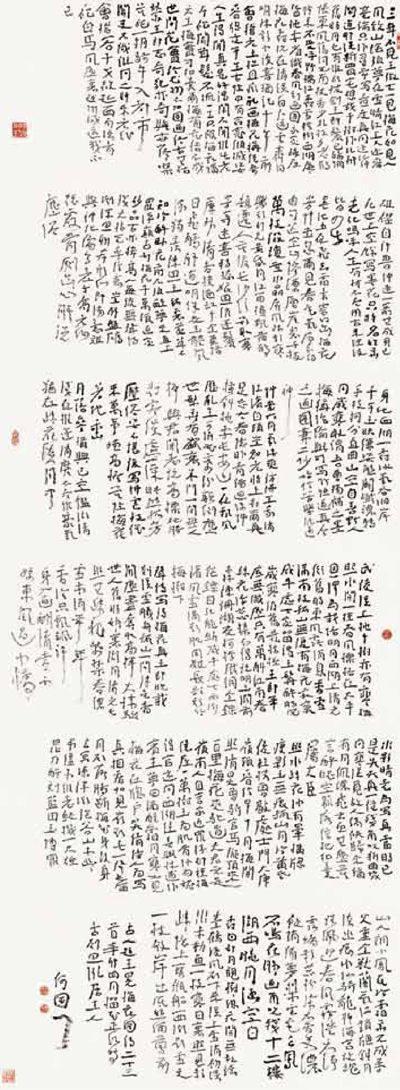

城市山林

2012-04-29唐玉颖

唐玉颖

曾翔(主持人):今天是何国门小老弟来京办展的大好日子,到会的都是老师朋友,因此这个研讨会也可以叫做“师友会”,大家在一起聚会畅谈,其乐融融。首先,还是请国门先作一个开场白。

何国门:感谢曾翔老师把我介绍给京城的各位我非常崇敬的老师,面对大家的鼓励和关爱,我的内心很惶恐,也很激动。

我一直生活在浙江新昌,是一个小地方,但很幸运地是我遇到了两位非常好的老师:鲍贤伦老师和徐正濂老师。我跟鲍老师学书法,想学他篆隶书的精神气质,用来写行书、草书和楷书;我也学徐老师刻印那种既新又古的作风,用来探索以草书、楷书刻印的门径。因为老师教得好,使得我能略有一点点成绩,但还是远远不够的。这个集子里,还有一些画,一些系列,比如《白岩前65号系列》,画的是我从小居住生活的老房子,我的家,我对它寄有很深的感情;还有《思泓居漫记系列》,画的也多是家居小景。“思泓居”这个斋号取的是我妻子“斯鸿”的谐音,她今天也在,她既是我的贤妻,也是我艺术上志同道合的益友。可以说,在生活上我是非常幸福和知足的,但在艺术上却常常感到不足,痛苦并快乐着。今天有机会把作品呈现出来,真心希望能企教于各位方家,也希望大家多给我一些批评,因为我还年轻,虚龄40岁,批评或许是对我未来之路最大的帮助。

我先给大家鞠个躬。

曾翔:国门很谦虚,也很诚恳。老师们也很爱护这位青年才俊。刘正成老师本来要出差,也推迟了,来参加今天这个活动。石开老师很少出门,但是这次很积极,来得还挺早的。还有鲍贤伦老师和徐正濂老师,都从很远赶过来,体现出对学生的厚爱,非常令人感动。刚才国门说希望得到大家更多的批评,很好,大家来了就不是外人,可以给国门更多的一些建议。

鲍贤伦:谢谢主持人。国门和斯鸿这次带着他们的书和展览,到北京来,这是他们的一个“新生儿”,而且他们为了培育这个“新生儿”已经花了很长的时间。因为是师生的关系,这个座谈会我看起来很有资格说,其实我说最不适合,因为我们是一家人,国门喜欢他的孩子,我可能更喜欢他的孩子,我看着怎么都好!国门想听大家的批评意见,我可能比国门更想听大家的意见。我想听听对于国门的“新生儿”,他的遗传基因到底怎么样?状态好不好?未来的成长还要注意哪些方面的问题等等。所以今天我希望大家发表意见,我和国门一起认真地听,谢谢!

徐正濂:对于国门的艺术,一路走来,我也是看在眼里,喜在心头的。国门的行草书有篆籀气,中锋行笔但是不鼓努为力,不强求老辣跌宕,写得轻松自如而古朴之气蕴其中溢其外。国门的绘画取法高古,但你简单认为或宋或元,恐怕又未必中肯。國门具备很新的意识,却享有很旧的笔墨,他是用旧的笔墨演绎新的意识。比如“城市山林”系列,那是全新的题材,但那种线条,那种皴擦,那种洇染,却又古趣蔚然。竹子的题材是很旧的,古人大多写其虚心、直节、清高和坚贞,国门却能写出竹子的华美和高贵,笔墨令人惊诧。新中有旧,便具备了作品的深刻性;而旧中有新,则具备了作品的突破性和创造力。新中有旧,旧中有新,既新又旧,亦旧亦新,新与旧的浑融无迹贯穿于国门艺术创作的所有门类之中。其实以更广大的角度看,非唯书画,文学、音乐、建筑、雕塑??都是在解决了新、旧问题之后,才解决了创造的问题,才攀上更高境界的。小说中之贾平凹、诗歌中之聂绀弩,莫不如此。所以,我不能说国门已取得多么大的成就,不能说国门已纯熟老到,但他能于新旧这个极难的问题有解,则近年来屡获大奖,被业内之看好就不为虚妄了。国门是从我学过篆刻的,但称他有出蓝之能倒不客观,因为他一意研究楷书印和草书印,而我于此并没有“蓝”过。我曾经说国门是决意要和古人和时人和常规和共性有异的,在印章上也是如此。他的楷书印在酣、拙、古、生四方面用功,曲尽其妙,独有意味;草书印则不拘泥于线条的飞舞流动,而是强化碑版刻凿意味,线条在运动中见锋锐雄健,自成气象。篆刻之所以成为艺术,很大程度上因为篆书文字的复杂性,复杂才丰富,复杂才有深度,才有变化和斡旋的余地。因此要在相对单一的楷书和草书上走出新的印章路子来,国门的前途会很艰辛,会“西出阳关无故人”,没有依傍,绝少借鉴。应该肯定,这本集子里的楷书印和草书印已经很不错了,论意味论深刻论丰富前无古人,但要和积淀深厚的篆书印有得一比,有得一争,那还要严峻考验国门的智商和毅力。

国门是心细如发的人。对于心细如发而注重意味的艺术家,可以不必担心其作品会粗糙会寡淡,值得关注的倒可能是大气和胆魄。我是相信艺如其人的,艺术家很难违背自己的人生观、价值观和审美观,创造出与个性迥异的作品来。我们之所以要关注大气和胆魄,并不是为了某一天,一定需要追求意味的作者去创作大气磅礴的粗犷巨制,而是为了这样的作者,在殚精竭虑推求意味的时候,不落于设计,不迷惑于摆布,不表现为造作。这可能是有效的防火墙。当然,这决不特指国门,而是我们都需要的一个重要的警省。所以最后,我还想要说一句的是,在国门今后的艺术发展道路上似乎可以不用那么虚心,甚至说可以在现在虚心的基础上再增加一点傲气,可能会于他作品的气局和胆魄更有帮助。当然这只是我个人的馊主意,所以大家如果有一天发现国门不那么谦虚了,不那么周到了,不要见怪,责任在我。谢谢大家!

胡抗美:我跟国门应该说是昨天刚见面,原来没见过面,但是是老朋友。为什么这么说呢?因为老在报刊杂志看到他的作品,每看一次我就对曾翔说,我说何国门了不得,他至少是一个真正在研究艺术的人,是队伍当中很活跃的一个细胞,总是充满着深意、新意。

我认为国门不管是书法、绘画还是篆刻,他的立场和出发点是艺术。我之所以这么讲,是因为现在艺术界的整个状况尤其是书法领域这样子的可能并不是很多。

我一直觉得“写字不是书法”。写字主要是传达信息,用汉字或用其他的文字,都可以传达,它不存在艺术的问题。而书法是感情的,是艺术家通过点画、线条、结体等等元素进行表达和抒情的活动。国门书法中的点画、线条、结体即是这种经过艺术化之后的结果,可以看做他在用他的思想说话,而不是简单的常规的书写。这里还有一个问题需要说明的是,作为书法来讲有两个底线是不可以突破的:一是书法的传统,要继承和发扬;二是汉字,这里的汉字是作为书法艺术创造的载体和元素来对待的。国门在书法创作当中的对象很清楚,不再是实用的字体,甚至再深一步说,也不是我们在临摹经典当中所见的字形,而是他自己的,他在里边参与了“神”的创造,是一种“我”的表达,因而具有表现性。

另外,国门的作品在形式上也有所创新。在传统的经典作品中,我们对点画、结构或者章法的关注可能都主要是在笔墨的层面来进行的。而书法发展到今天,面对一幅书法作品,可能不光看到有点、线、字的造型,还会有面的造型,局部空间的造型以及其组合关系等等。由此就有个重大的问题提出来,即作品当中“空白”的问题。过去我们对作品中“白”的判断,认为是因为“黑”的分割而出现“白”的这样的状态。但是今天不一样,“白”和“黑”我认为可以赋予同样重要的地位,都是作品进行造型和艺术化的元素。比如国门的横幅作品,尤其是手卷,在起首和结尾的时候都有不同形态的白的造型,在行与行之间,这种连接和过渡,包括节奏的变化,都是有讲究的。

石开:在北京十几年,我看了很多书法的展览,给我印象很深的大概有五个。按时间顺序:第一个是曾翔的展览;第二个是刘彦湖的展览;第三个是刘正成先生的展览;第四个是胡抗美先生和沃兴华先生的联展。胡先生的作品给我留下了极深刻的印象,这是我想不到的。还有一个展览就是今天何国门的这个展览。

我一直坚持这样一个观点:艺术要成功肯定是要和人接近的。我和何国门今天第一次真正地交谈。短短几个小时,我发现他的思维方式、待人接物,跟他的字还是有些许的共通之处。他和刘彦湖先生一样是属于阴柔型的,所以他们展览的调子也比较接近。而刘正成先生和胡抗美先生两个相对比较接近,是带有阳刚的东西。我其实更喜欢阳刚的东西,胡先生和刘先生的展览因此深深打动了我。但是纯阳刚的我们这个时代可能没有,因为我们这个时代受一个伟人的熏陶,都变得不阴不阳,这是非常遗憾的事情。我仔细看了展览,觉得何国门的字确实很明显带有阴柔的部分,我不知道该说是好还是不好,但是他显然是大众可以接受的,带有我们这个时代的印迹。

以前有个画画的朋友跟我说,他说刘海粟的字比沙孟海的好,我说为什么?他说刘海粟的字不做奇怪状,包括以前以书画享大名的,都做奇怪状,而刘海粟没有,这是书画中很重要的要素。我对于刘海粟也是特别地喜欢,他可能是我认为纯阳刚的一个代表,但是我个人做不到。我觉得他是当代五十年来最好的书家,甚至超过了沙孟海。当然,艺术有时候要体现个人的理想也很难,有时局限于每个人的生命状态等各种状况。但我们要尽量往一种更好更高级的方面追求,让我们的子孙后代也投来更多羡慕的目光,这也应该是我们的理想。

何国门的篆刻,我个人觉得有奇思妙想的部分,和他的书画来比较,设计的成分较明显。他的书画固然也有設计,但篆刻的设计更多了一点。也难怪,用楷书,特别是行草来做篆刻,本身就是为难人的地方。当然他是极端聪明的人,虽然徐正濂说,他缺少傲气,但是他心底是傲的!有艺术才华的人没有一个不是高傲的人,他不高傲就不会走到今天,老早就会夭折。艺术家肯定要有高傲,若爱趋炎附势,去拎包好了,干嘛做艺术?艺术家张出来的旗帜就要带有王气的旗帜,要不然的话,嘴里说出来的谦虚都是假的。

刘正成:前几天碰见石开先生,说到沃兴华先生、胡抗美先生上海展的话题时,他说我一般发言是说好听的话,基本不批评人。今天我发言改为批评,说点不好听的话,我从批评前面三位发言人的观点说开如何?

第一,我不同意徐正濂先生说的“何国门太谦虚,没傲气”;第二,我不同意胡抗美先生说的“书法不是写字”;第三个,我不同意石开先生说的“刘海粟是五十年来最优秀的书法家”。

常言道:“人不可有傲相,但不可无傲骨。”国门就是这种无傲相、有傲骨的艺术家。“寄我清狂”这四个字是他妻子张斯泓题写在国门作品的引首上的,可以为证。

记得去年在湖南中青年晋京展讨论会上,我作了一个发言,提到当代书法的“风格辨识度”问题。现在的书法到展厅里去不能辨认出是谁的作品,这与我们的展览机制所造成的消极影响是有关系的。我认为何国门的书、画具有了很高的风格辨识度,甚至可以称作令人过目不忘。国门和斯泓是上世纪九十年代中青展获过奖、入过展的,他们对自己的艺术追求保持了很高的自信度,而不是为了硬套《圣教序》、《兰亭序》的点画标准,把小字用彩纸写成大篇幅去刺激评委眼目得奖。写这样具有独特个性的字,上世纪九十年代可以,但是今天似乎并不吃香。自从高呼“回归二王”口号以来,用“二王”的点画结字为标准,国门的字便一无是处,尽管他和王羲之是老乡,也会被批评的遍体鳞伤,这涉及到书法的标准是什么,也考验着创作者的独立精神。苏东坡曾经说过:“古人论书,兼论其人生平;苟非其人,虽工不贵。”看到何国门的作品,你就必然记起这个人,看到他的生活与个性,理解他用作品所“说”的“话”,他的奇思妙想。他有点扬州八怪的意思,伊秉绶用篆书的方法写隶书,他用隶书的方法写行、草,既古意盎然,又新颖别致。当然,国门离完美还有相当距离,但是令人过目不忘是做到了,这就是傲骨和风骨,是我们要追求的艺术的本质。

从他的画来说,具有设计和装饰品位,把宋画的笔墨转换成一种现代的审美符号。中间一座洋楼,四周是等待折迁的田地,这种画法,有非常强的形式感,至少可以获得这个时代的文献价值。

第二,对于“书法”与“写字”的关系。书法当然是写字!一个“书”字,不就是一只手拿着笔在写吗?书法写形又写心,这是文人艺术的“写意”核心,齐白石画虾,他偏偏用“写”题款,就是这个道理。王僧虔说:“神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”“形质”岂能丢掉?王羲之的“神采”也是建立在“形质”之上的。邱振中有一本书的名字叫《神居其所》,这个“居何所”是很重要的。石开先生似乎很欣赏胡抗美先生那些字形不完整的作品,这是个人趣味所在。让我想起毕加索受了中国书法启发后所作的烟头画,包括邵岩最近的针管水墨,这些作品创新精神可嘉,但应该归入抽象艺术或实验艺术的领域,却好像与中国书法的传统精髓似是而非。书法的字形完整无疑非常重要,一个字就是一个生命,把字裁去一块就是破坏了字形的完整性,也是抹杀了一个生命的完整性。你拿西方绘画来说,达·芬奇《最后的晚餐》有没有半张脸的人物?伦勃朗的《夜巡》和德拉克罗瓦的《希阿岛屠杀》,有没有半张脸的人物?这就是苏舜钦要把《怀素自叙帖》起首几行破损的字补齐的道理。

情感的表达,离开我们要反映的现实生活,以及他的人文价值取向,是没有境界可言的。苏珊-朗格在表述符号美学的本质时提醒我们要区分自我表现与艺术表现。她说:“纯粹的自我表现不需要艺术形式。”这告诉我们,书法艺术不是自我发泄式的表现,它需要建立一套表象符号系統,作为艺术的符号形式创造,我们称之为“形质”,通过它去表现“人类情感”。作为表象符号载体的汉字字形所包涵的语义,即其文学意蕴作为某种推理暗示,就像交响乐的标题一样,绝不是可有可无的东西。艺术有美,但还有真和善。我觉得具有观念意义的书法恰恰具有某种当代性,是20世纪以来当代艺术即观念艺术的时尚,我们今天却把它搞反了。中国书法的行为性,是西方绘画走了一千多年以后才寻找到最新的艺术境界,我们恰恰要珍惜这种带着行为和观念价值的精英艺术。

第三,我们不能以个人的审美趣味代替艺术史的选择。地球的历史大约有45亿年,人类的历史大约五十万年,如果把地球的历史算成一天的话,人类的历史只是这一天的最后一分钟才出现的。中国书法作为自觉艺术的历史不到两千年,在人类的历史上也是非常短暂的。所以我们千万不要轻视书法艺术所积累的历史审美经验,不要轻而易举地挥之即去,相反我们要爱护它,保护它,极力让它积累到一个更新的高度。特别是形式创造上所积累的经验,还不能轻易抛弃。我最近重温了书法审美历程,深感书法在形式标准上的变异与递进并非某个人的空穴来风、变换花样,它是在诸多制约中成熟起来的。刘海粟和沙孟海从艺术史的角度来看,当然沙孟海比刘海粟好,而且好很多。当然,艺术家选择艺术的风格取向要以“我”为主,我喜欢谁的艺术你管不着!所以,我也非常理解石开先生所说的刘海粟的意义,但他的判断要作为一个艺术史结论的话,我认为是一种误判。而如果再把误判传开去,就可能会变成一种误导。

今天参加这个讨论会能发表我的拙见,也希望借此听到反批评。最后还要送国门一句话供参考:“‘沉着痛快是古训,国门的字沉着尚有余,痛快还不足。”谢谢。

刘彦湖:这个展览的名字我觉得起得非常好。国门可能还是心向往城市的,但是我在想,过去的山林真的是很厚,在我们整个历史中,回顾一下,唐宋元明,甚至是清代,其实山林是很厚的,那些布衣出身的处处都有高人。再说我们这个时代,锅碗瓢盆砸了来大炼钢铁不说,还把树林全伐掉,堆在大路沟子里边,所以山林慢慢就变得非常薄弱了,薄到已经养不住华南虎,更不要说是吊睛白额大虫了。因此,我觉得国门就像是代表了我们古代,或者说我们曾经的原生态,有国门他们这样的人存在,我相信山林还是有厚度的。

艺术不可能只有一种标准,像刘老师刚才讲的。如果没有不同的东西来互补,大家都一窝蜂的朝着一个目标来做,或者听一种声音,一个指挥棒,艺术一定会很萎缩。在这一点上,也说明了国门的可贵。我也获过几次奖,比如在过去的中青展上,如果没有这些奖我可能没有今天这样一份工作。但是想一想,其实这种获奖也没什么,挺惭愧的,还是那么一伙人在说你好,说你坏,我觉得这么短的时间内被谁评价为好或者坏,没有那么重要,可能还是要时间稍稍长一些。在座其实有些朋友,我真的很向往他们那种状态,或者有的时候会想到,比如说震生、剑楠、国门??我会在某一天晚上忽然想到他们“月白风清,辄思玄度”,我信那是真的,他们也可能不参加什么活动,但是这些人我觉得都很会读书,很知道自己在干什么,眼光都挺长的,按照自己的这种道路,一点一滴地往前走,隔一段时间拿出一些作品来,还是挺让大家感觉欣慰的。如果这样的人多起来的话,我想整个艺术的繁荣不是我们现在说的那种热闹,可能真正地好起来。

汪为新:前人大多不以相互砥砺为讳,故我也不以因喜欢国门而挑剔为讳。国门的书法让我喜欢的是他的逍遥状态,为自己创作而不取悦别人,这可能是我个人心仪的地方,从于心,依于性,完全一副慢条斯理的从容。但我从整体的展览作品里也读到了某种草率而不是荒率,有时候落笔的气度很大,而在字的转折处及最后收笔处显得略微简单,这有时会破坏我在整体阅读时对作品的期望值。还有在章法的处理上都显得有些“满”,其实也可以在“空灵”上做些尝试。篆刻原先也看了很多,但是这里作品已经放大了,放大了我感觉没有看小的好。再谈画,因为我自己更倾向于谈画,所以我对画会提一些自己的见解:我个人一直认为中国绘画要见笔,制作未免形而下。中国绘画讲究用笔,因为到目前还没有人有能力去推翻谢赫“六法”里的“气韵生动”与“骨法用笔”,暂且我们就认可它的“不朽”,为什么我们迷恋敦煌的壁画,以及山西很多寺院壁画,因为这是我们这个时代缺少的,大家都在制作,见情见性的作品太少了,虽工亦匠,却不能入画品。通过线来表达关系,用墨来塑造关系才能见高低性情。我们曾经在十年前看到有很多画花鸟的,用特殊的技法,在生宣上用水冲,遮盖一些线,这种办法当时觉得很新,现在看来还是对传统的认识很表面,故多造恶境。中国画,不管是山水还是花鸟,抑或人物最后都是线的格局,这是我个人的一点理解。国门很喜欢造境,喜欢古气,更需要用自信的书法去表达绘画,书画本来也不分家嘛!展览值得学习,我就说这些,谢谢!

张培元:三年前,我就想过到浙江看望何国门。今天,就在北京,这么近距离地较全面地欣赏他的作品,我赞叹自己的福报果真是不小。因此,有一些感动。我的感动主要有两点。第一点,凡是我接触过的人,都说他好。俗语说,同行是对手、同行是冤家。但在何国门身上,我看到的是大家对他的疼爱,看来俗语也有脱俗的时候。从这一点可以想知,国门是何等不一般的一般人。第二点,他的作品超越了艺术的范畴。这两点,都是人们梦寐以求、极少人才能够拥有的一种境界,而他都做到了。

人们难免站在“艺术”的角度分析国门的作品。的确,他的作品很艺术,但我不认为国门是在做艺术,换言之,我起码并不觉得他是为艺而艺的。他的作品,无论是书法、国画或者印章,全然是心性的自在流露。我很想用一句话比喻他的作品:“天籁之响”。那种自然、纯朴、真切、既清新又老到,是做得出来的吗?不是那样的人如何出得了那样的东西?他的作品让我想起降央卓玛、想起杨洪基和孟广禄、甚至想起程砚秋,这些人的唱腔都与何国门的笔调极为相似,宽广、平实、安详、沉着、质朴、浑厚、大巧若拙,笔墨间洋溢着世情百态,却能从容淡定且欢喜满满。这就是何国门作品的大性情:至正!至阳!至刚!所以,看他的作品,我每每会想起青藏高原。青藏高原是“因宽不觉高”的典范,青藏高原的气质与国门作品的精神极为契合。

国门给我的启迪很多,很重要的一点是“不贪”。他的法器只是楷书和行草书,难道其他书体他不会吗?当然不是。读他的书法作品,就知道什么是篆隶之法无处不在。他常以时景入画,自造山林而新意氤氲,笔刁意古、法乳高远而绝卖弄。这哪是一般的修为?也不是一般之淡定,这是我们久违了的“行己有耻!”更别说他的印章了,表面看来,好像他只会以楷书和行草书入印,其实,有良知的印家是不会不承认何国门治印家法之所自的,丰富而如法:岂但明清抑或汉金乎?但他仅以楷书和行草书入印示现,这就是“舍”。因为不贪,所以有得,这是何国门的自性。一个能舍的人、一个不贪的人、一个不以己能逞能的人,他是一个能从万物万事之间仅取妙然的人。这样的人是一般人吗?说句重一点的,那叫大智慧。

徐海:和国门兄是第一次见面,之前算是神交已久,作品神交。给我的印象,国门兄在创作上,很有想法,很有心计,精心的设计了一条道路,而且在不断地做、不断地完善,这点我觉得特别符合石开老师的要求,石老师肯定特高兴。

我之前也听很多人说何国门的画制作的成分多什么的,我不说他的好坏。我突然想起一个问题,这个问题以前也经常想,不光是在画,在书法上也经常想。假如看一张宋画,觉得它很好,气息也很好,但这是什么原因造成的?我们其实并不知道它最开始的时候是什么样的,经过那么长的历史和辗转的过程,最后放到故宫里,现在看起来觉得特别好,是这些因素共同组成宋画吸引我们的价值所在,从这个角度来说觉得国门兄的画好像“做”的还不够。

国门兄的书法,给我的感觉是更精心的设计、制作、安装,这个也无可厚非,古人这方面成功的也有,像尹秉绶等等。这种概念化,故意强化一种形式的,我是不愿意这么搞,只是觉得稍微有点辛苦,但是这么搞的好的我也喜欢。我们每个人的创作认识和方法是不尽相同的,国门兄能把书写状态和创作状态调到自己的频道上,还是很成功的。还有很重要的一点是,他能书画印全面发展,互相滋养和补充,因而生命力似乎更强。

“朝市山林皆有泪,不到京洛不江湖。”像黄秋园那样躲在一个地方五十年,最后让大家眼界一开发现是大师的现象在今后是不可能出现的,现在是信息时代,真正的大师是藏不住的。今天国门兄真是来到江湖了,很好。我就说这么多。

齐剑楠:国门这个展览我非常喜欢。在五、六年前承德的活动上认识国门,我觉得首先国门是比较儒雅的人,跟他在一块比较舒服。后来震生我们到他家乡新昌写生,天姥山、十九峰,剡溪等等,都给我留下很深的印象。我觉得一个人的字画可能和这个地域和城市有非常重要的关系。新昌是什么地方?那是唐诗之路,唐代的著名大诗人基本上都到过新昌,所以我觉得应该不是偶然的。后来打交道多,对何国门的字、画有更深的一个认识,认识什么呢?一个画家、书法家,他要有自己的东西。现在大师满天飞,说实在的,看得上眼的也没几个。但是国门在做自己的东西,这是一种文化的自觉。写字画画其实是一个很个人的事,我觉得什么时候能有好作品呢,就是人们都不把书协,美协当回事儿了。另外是何国门的勤奋,他的勤奋我是达不到,据说他每天仅睡三、四个小时,我们到他家去聊天,过了午夜他还要一个人开始捣什他那些东西。再一点,国门的字画和印,往前走的空间比较大,这是很可贵的。

肖文飞:延续刘彦湖老师的话题。城市与山林,对应的是两种生活方式,也可以说是两种文明。城市对应的是现代工业文明,山林对应的是传统的农业文明。城市是当下生活的现实,山林对于中国来说更多是一个理想的家园。当代人一直在这两种生活方式当中游移。现在很多搞传统艺术的朋友,都试图回复古人的生活方式,从衣食起居等方面,对个体来说,这无可厚非,我还要表示一种敬意,但是对于整体,如果这个社会大家都这样做,那就是病态了,毕竟时代是往前发展的,城市化的进程不可逆转。以前的那种生存方式已经是“无可奈何花落去”,留给大家的只能是一种惆怅与向往。

由此我想到书法和绘画的现代性问题,也存在一种山林向城市转换的进程。毕竟生活的环境不一样,表达的情感也有差异。很多朋友也都在做这样一种尝试、一种突破,让书法介入当代文化和生活,符合当代审美。当代也已不是像过去那样只是从单向的纵向线索,即从秦汉晋唐宋元明清这一书法在时间上的流变来考察书法,而是在此之外加上了一条横向线索:从绘画、建筑、设计等艺术门类还有中西方艺术观念中,汲取对自身发展有益的成分。国门兄不论是书法、篆刻还有绘画,都受到了当代设计观念的影响,这也正是其艺术现代性的一面,也是其艺术受到关注和追捧的重要原因所在。可能有人对国门兄艺术中设计性的一面会有微词,我的观点恰恰相反,如果没有设计性的元素,何国门也不会成为何国门,他会很快地淹没在芸芸众生之中。现在有一個流行词—“跨界”,书法太需要具备跨界素质的人参与进来,从多方艺术观念和艺术门类中提取有价值的元素,使书法具有一种现代性的活力。我想,国门兄正是为数不多的具有这种素质的人之一,这使得他的作品亦古亦新,既“山林”亦“城市”,在城市与山林间取得了一个很好的平衡点。

乙庄:今天来参加国门的展览也是张旭光老师派给我的任务,下午他有重要的事情,来不了,但是他非常重视这个展览,一定要我过来代表他对展览表示祝贺。

我简单说一下我的感受:第一,何国门的作品让我有耳目一新的感觉,有自己独特的视角。一个艺术家能够找到属于自己的独特艺术语言,是不容易的,说明他在艺术道路上已走出了很远。第二,我认为何国门是一个尊重自己性情的人,活得很真实。在创作中不是附庸,也不是拿来,而是尊重自己。他在创作中追求与众不同、标新立异,所以作品无论在形式上、用笔上和章法上,都有自己独特的思考,就像刚才很多人讲的一样。当然我不排斥有些地方的设计和安排,因为我认为这是他性格里面有的东西,只要是真实的就能让人感动。第三,何国门的心态比较好,尚古、安静、细腻、从容不迫。所以,他的作品气息纯正,读不到浮躁。这样的心态会让他不断地吸收、挖掘、积累,再加上勤奋细致,今后的创作空间和前景非常广阔。

李强:从事书画印创作这些年来,见的展览很多,但从各方面都能得到认可的确实是不多。国门能在中国书协、中国美协的展事中拿奖,也能得到其他方面的认可,难能可贵。白谦慎先生曾写过一篇文章:《储云为什么还在进步》,意思是他们那一代的很多优秀书法家,在创作高峰期时,安于现状,忙于应酬,养尊处优,渐渐失去创作灵感。国门同样生活在很美的小城新昌,却能远离喧嚣,把自己独特的创作理念在自我的空间里慢慢实现,更为难得。另外,国门很高明的一点还在于他能从容地把各种因素融合一起,用自己独特的语言表现出来。在他的展览中能够看到许多他独有的符号,也打动着我们。但从相反的角度来看,当风格成为作者某种鲜明的标志时,对艺术家同时也是一种束缚。所以可以以这点和国门老弟共勉。只有放松自己,才能飞得更高!

陈震生:我和国门是很长时间的朋友,套话就不说了。我觉得国门将来应该“扬短避长”。他是搞设计的,但我觉得设计得有点过,包括作品和这个作品集,都是过度设计,还有印章的放大,印章放大到这种程度以后完全和刀刻是两回事,外行看很好看,但实际上真正的印章还是原大的好。既然善于设计,就应该“扬短避长”,自己哪“短”应该避免,哪“长”稍微使点劲就比别人强很多,再强的话就成毛病了。

另外,生活上,他们刚才谈到了,太幸福,应该再粗糙点,不那么幸福点。就讲这些。

李相国:我觉得国门的作品最可贵的是气息,气息好,古雅,现在能看到这样的东西已经是不多了。具体地讲,第一,是静。现在社会包括书法界的风气都太浮躁,很多作品和展览看了让人感到不安,国门的作品却能给人以安静之感,很难得。第二,是净。干净的净,功利成分比较少。第三,是诚。这在国门身上体现得很充分。对爱人心诚,对老师心诚,对朋友心诚,对艺术自然也不用说了,所以他的作品能够出来这样一种气息。

尹海龙:国门兄的书画印格局很好,三位一体。比如我对面这幅对联上的“花如树”这三个字,国门是可以直接用之入印的。今天也有很多人在追求书画印的协调,这是需要高度的,能真正协调很好的还是比较少见。国门在这方面做的很好,先不说他的高下,能做到这一点已经很不容易。还有他的行草书印,很有创意,非常难得。再一个,就是国门常用印里边的这方“一团何气”,有清新之气,再增加一点朴厚的味道就更圆满了。

丁剑:看了国门兄的展览,突然想到一句诗:“一日看尽长安花”,真的有这种感觉。刚才,各位老师已对国门的艺术作了妥帖的评价。但是还有一点,我想说出来与大家讨论。就是关于“好作品”的标准,在我看来,看到或想到的时候能给人启发的就是好作品,何国门的作品,即是属于这样一类风格成熟且具有启发性意义的作品。是的,我所说的已经是一种史观判断了,这在好几年前我给国门写的文章里面就说过,我说某个时刻你会想到一类人,这些人可能是历史上的前辈,也可能是你当下的朋友。我确实觉得在我的人生历程中,或者艺术生活当中,某天提笔写字的时候会想到一些人,这些人中包括何国门。在你的艺术判断和审美当中,这些人作为一种参照系而存在着。古人,我只能神交了,而现实中的人,比如何国门,能够成为朋友,这是一种非常难得的缘分,我非常珍惜!

一痴:很多人说国门的东西很有原创性,对此我也持相同观点,但是我这里所解读的“原创”和大家泛泛解读的“原创”却是不同的。一般所指的“原创”为:原始地创造,而我以为的“原创”却是“在原来的基础之上的创造”,这个“原来的基础”就是传统!对于书画而言,不源自传统的,都是伪原创,不值得我们去欣赏和讨论。如何去判断当代一个书画家及其作品的优秀,其中对于古代经典的继承与关联,是至关重要的一点。而国门的作品显然具备这样的特点,从中能一目了然地指认出让你联想到的某个书画家的基因来,比如伊秉绶、金农、颜真卿、八大等等。当然,这些都是国门主动选择的结果,但能做到和谐统一,所以很精彩!

柳青凯:我有幸参与到当代书画市场里面,做画廊和杂志。我的理念是:虽然谈市场好像是和钱有关系,但我觉得市场很需要学术去关注,一定要把好的东西宣扬出去,这是一种责任,真正好的东西进入市场对社会是有益的,有贡献的。我们杂志每期会推出一些好的艺术家,国门兄是我几年前就开始关注的,那时候我们几乎天天都有电话,交往两三年还没有见过面,但已经是非常好的朋友了。前年我有幸拜到鲍老师门下,这样我们成了同门师兄,在观念上他对我的影响很大,我的眼光也在不断提高,自信力不断成长,这是很幸福的事情。

说到这个展览,国门兄策划了很久,大概两年前他就说要成书,但是直到现在才出来。他做什么事都很用心、很细致,老想着必须做到最好才肯把成果拿出来。徐杰兄对空间以及家具、陶艺等艺术的理念和国门兄的书画理念很契合,所以说我很乐意牵这个头,建议和策划国门兄到元象艺术空间做这个展覽。这个展览我自己自作多情写了三句话:“我们将信念安放于此,我们依然这般逍遥,我们足可如此多情。”当然国门兄说他现在没有觉得自己在主动追求激情与诗意,而是过他自在喜欢的生活。他是把艺术生活化了,浑然生活在诗意与激情中,而自己并不以为然,这种幸福真是一般人很难企及的。充满激情的幸福是必须要有的,就像石开老师说的艺术要有奇思妙想,不断去感受鲜事物,来武装我们的头脑。我认为只有当你的眼光不断去寻找你感兴趣的东西,不断的让你自己的艺术理念增添一些新鲜的东西,才可能不断地往前走。

张斯鸿:我和国门相识22年,相恋8年,结婚10年,对他,我是太了解了。本来我们可能是并肩而行,但是现在我真该退到他身后了,用心把家打理好,给他营造一个安安静静的创作空间。我想他的人,他的心,可能今天大家都已经感觉到了,刚才很多老师也提到了,他不是做出来的,他就是这样一个人,好像宁可天下人负他,他也不负天下人。还有,国门有很强的毅力,他是属于一条道儿走到黑的人。他也很虚心,这也不是装的,他说每个人的意见都是有价值的,关键是看自己如何去甄别选取。我是他的家人,我们是自己人,有时候表扬他好像挺肉麻的,但是我真的挺为他感到高兴,也很自豪。在这里谢谢大家对他如此厚爱,而且提出那么多的意见、建议,让他以后成长的道路更加广阔,走得更加踏实,谢谢大家!

曾翔:今天的发言相当精彩,大家发表了很多真知灼见,也对国门的作品提出了一些建议和更高的要求,相信国门也会深有所得。

何国门:非常感谢各位老师给我很多鼓励,也给了很多重要的意见,我全都记下了,我会仔细领会各位老师的意见,努力再努力,争取不辜负大家的期望,再次谢谢大家!也谢谢曾翔老师的精彩主持!谢谢各位老师!

(根据录音整理,有删节)