乔治亚.欧姬芙:私密的花神

2012-04-29李其芸

李其芸

“我不信任文字/文字和我一点都不友好/画家使用文字/就好像婴儿在学走路/最好让图画自己发言/而不是再加上些文字/”

这是一段来自电影《乔治亚·欧姬芙》里沉静的独白,伴着舒缓的乐曲,画面上一个有着雕塑般面庞的女人正凝神作画。

另一幕里,画室里神秘、幽暗的光影中,史蒂格利兹对欧姬芙充满爱意的目光令人难忘。对她身体各个部位的审视与拍摄,成为他感受爱、表达爱的一种方式。“我对你所有的感情都凝结在这个瞬间”,他在暗房里拎着湿漉漉的图片对欧姬芙说。

年龄相差24岁,相识31年。20世纪美国最著名的女画家欧姬芙和现代摄影的先驱之一史蒂格利兹(AlfredStieglitz1864-1946)的结合,可谓是艺坛神话。史蒂格利兹为欧姬芙拍摄的全裸摄影集,曾经引起世人的议论纷纷。而两人的5000多封书信以其同样赤裸的内容引人关注:

“好像我得了一种病,必须离人远远的,病情方能转好。”——欧姬芙

“真不敢相信,你已离我远去。你现在是在自己的国度里。”——史蒂格利兹

欧姬芙和史蒂格利兹的故事开始于1915年8月,当时欧姬芙27岁,是弗吉尼亚州夏洛茨维尔市的美术老师。而史蒂格利兹51岁,瘦高个,大胡子,已经是功成名就的文化人物,经常身穿黑色的斗篷在格林威治村里游荡。

他们在这一年相遇。当时她去他的画廊看约翰·马丁的展览,随身带着一本史蒂格利兹出版的杂志《摄影作品》。“我不能开始就告诉你,”关于杂志,她后来写道,“我有多喜欢它——我总是把它放在房间里我能看到的地方。”

1916年的元旦,欧姬芙的好友波莉泽带着欧姬芙的最新画作来到了“291”画廊。第一眼看到画时,史蒂格利兹便深深着迷,脸上顿时出现一种神情,仿若久藏的谜底终于揭晓了。他问波莉泽:“你能代我写封信给她吗?告诉她,她的作品是‘291开办至今,最纯粹、最精致、最诚挚的。我想,我们来帮她办个展览吧。”那天是史蒂格利兹52岁的生日。

逼人的身体,刻骨的描绘

《我远方的人:乔治亚·欧姬芙和阿尔弗莱德·史蒂格利兹书信选:第一卷,1915-1933》一书出版,首先令人惊讶的是其庞大的规模。大开本,字迹密集,超过800页。

一开始,欧姬芙在写给“史蒂格利兹先生”的信是女孩气的,表现得非常谦逊。她给他讲述天空、月光、平原和凛冽的风。时不时的,还附上素描和水彩画,总是敏感地声称“画得很糟,也许他们会寄丢了,如果真的丢了我会很高兴”。

这本书信集中也有令人脸红心跳的亲密部分。读者可能会深刻意识到:如果一个人不知道“绒毛小姐”——他给欧姬芙的生殖器起的爱称,就永远不能理解史蒂格利兹拍摄的那些照片。在史蒂格利兹的字典中,“绒毛”的动词形式“拍松”指的就是做爱,一个女人如果她的主要价值体现在床上功夫上面,那么她就是一个“松软物”。

两人的关系在纽约乔治湖、史蒂格利兹的夏季别墅里得以升级,那是一个雨夜。后来每到这一天的纪念日,他都前往此地。“8月9日,自从你把你的贞操给我已经1年了,”他在1929年夏季写道,“雷雨交加……我依然看到你的脸庞,甚至完全能感觉到它,……我看到你全身赤裸,盖着毯子躺在地板上——像只受伤的鸟,非常可爱。”

那一刻,作为一名摄影大师,史蒂格利兹看到的不仅是欧姬芙作品中流露出的才华,还有她身体里蕴涵的能量。他深深为她折服。在他进一步的劝说下,她移居纽约,他们开始了长达6年的同居生活。

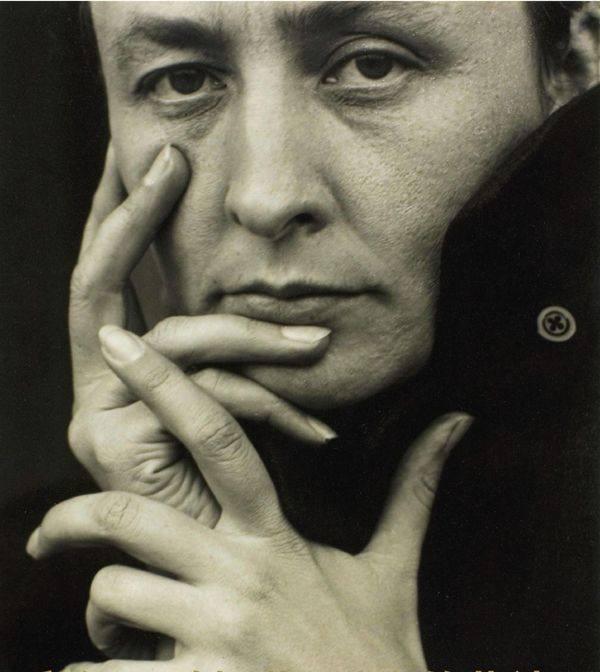

他成为她的贵人,是她艺术路上坚实的后盾,她的作品在他主持的“91画廊”中展览。她也成为他的贵人,是他摄影灵感的新泉源,他不分昼夜从各个角度捕捉她的每一个部位,每一寸身体,每一圈弧度……凹凸的锁骨、纤细的腰肢、修长的双腿、细密的汗珠、熠熠发光的皮肤。最突出的是她的双手,比例尤其完美,手指微屈托腮,或是顺着身子自然下垂,或者摆着各种姿态——在镜头中,它们仿佛是独立的生命,在低语,在倾诉,在表达。

他们往往一拍便是几个小时。同样的镜头,需要拍摄许多遍。为了采用自然光,在下午光线最佳状态时两人约定必须同时在家。从1917年开始的20年间,史蒂格利兹为欧姬芙定格了成千上万的画面。

这些照片也同样给欧姬芙带来震撼。它们如此熟悉,却又有几分陌生;似乎有些痛楚,而且有些尴尬;甚至有点像一个帅气的男孩困在女人的身子里。或许,从中人们能够看到日后她那些双性恋传闻的端倪。

1921年,这些摄影作品首次在纽约公园大道安德森画廊展出,人们冒着严寒来一睹那个神秘女人的模样。毕竟,在那个年代,裸体写真极不寻常。欧姬芙开始被人们熟悉,虽然所有的摄影作品只有一个名字——“女人”。

花与骨,沉溺与放逐

1923年,史蒂格利兹为欧姬芙举办了一次大型画展,次年,他与结婚31年的妻子离异,这对在艺术路上相辅相成互相提升的情侣终于在感情上修成正果。那年,史蒂格利兹60岁,欧姬芙37岁。婚后,他们搬入纽约希尔顿酒店。

同年,欧姬芙开始创作以巨大的花朵为主题的油画。 1925年它们首次呈现在公众面前,反响激烈,有人责难,有人敬畏。这些花真的是太大了,人们觉得站在欧姬芙的作品前,自己就好像是喝了变小药水的爱丽斯。有评论家说,面对她的花,“仿佛我们人类是蝴蝶”。

不久后,欧姬芙画作的标价飚升到25000美元,她的作品真正轰动了,媒体和买家蜂拥而至,挤满了希尔顿酒店。

然而并非只有史蒂格利兹一个人把欧姬芙的艺术作品看做是生殖器。自20年代开始,她画的那些花朵,那些有着幽暗的中心和肉体褶皱一般的花瓣的花朵,很容易让人联想到女性的生殖器。每次采访者问是否作品中有性的暗示,欧姬芙总是否认。她说,别人怎么想是别人的事,我画我的画,我画我的花,那些想法只是反映了看画者的思想。无可置疑,她有否认一切的权利。

到了20年代末,史蒂格利兹陷入了与一位画家助手(多萝西·诺曼)的爱情事件,当时欧姬芙在新墨西哥州友好的流浪艺术家中待了几个月。“你知道我看重作为艺术家的你,”史蒂格利兹在狂乱的时刻写道。

纽约的喧嚣纷杂令欧姬芙厌烦。她开始旅行,1929年第一次踏足新墨西哥州的土地。这里有的是大片大片的沙漠,有的是未经雕琢的景致,还有狂暴莫测的天气。新墨西哥的一砂一石一花一木,湛蓝的天空,广袤的荒原,无边的孤寂,为她带来了源源不断的灵感——她的生命又一次发生改变。

此后,欧姬芙每年夏天都要独自到新墨西哥作画,然后把作品带回纽约,这样的生活状态一直延续到1946年。那年,82岁的史蒂格利兹去世了。处理完后事,欧姬芙定居新墨西哥州,把那里称为“她的地盘”,开始大量创作风景和骨头为题材的作品。在画了很多牛骨后,一天,欧姬芙看到墙上挂着她死去的一只猫的头骨,于是她在头骨上放了朵玫瑰,将它们画了下来。生和死的对比、融合,成为她后期作品一个重要的主题。

我释放了你的灵魂,你要永远记得我

欧姬芙一生孤傲。她从不化妆,很少看书,甚至拒绝与毕加索见面,到了晚年更是与世隔绝。有一个故事,说是一群热情的学生远道来拜见她,欧姬芙站在他们面前,说:“好吧,这是我的正面。”转过身去,“这是我的背面”,然后当着所有人的面把门关上。于是关于这个神秘的女人,我们需要从史蒂格利兹为欧姬芙塑造的形象中略窥一二——美丽、犀利、一袭黑衣、绝世独立。

晚年时她的视力急剧下降,已经无法独立作画。生命最后14年,一名年轻的助手璜长伴在左右,比她小近60岁,据说是她最后一任情人。传奇的是璜出生在史蒂格利兹去世那年,且两人长相酷似。1986年欧姬芙告别人世,璜依照她的嘱咐将骨灰洒在这片辽阔荒凉的土地上。她将几乎所有的遗产都留给了璜,她的家人为此还提出了诉讼,后来璜把它们中的大部分捐给了博物馆。

今天我们仍然能看到《蓝线》这幅欧姬芙的名画。史蒂格利兹对这幅画非常迷恋,曾经要求欧姬芙答应他将其和他一起火葬。不过后来她没有满足他的要求,《蓝线》收藏在今日的大都会博物馆。很多品牌都相继推出了向欧姬芙致敬的产品:匡威的鞋面曾经印上过具有水彩画质感的大色块花朵图案;雅诗兰黛名为“欢沁”的香水灵感源于欧姬芙的《白花》和《奇迹之花》;Gucci的掌门人也曾从欧姬芙那里汲取抽象的色彩灵感;扎染式的印花正如她笔下大片的花瓣一样……

虽然与史蒂格利兹共同生活的岁月在她98年的人生路上只是短短的一站,虽然她本身就是一个特立独行的艺术家,虽然她的后半生充满性爱传闻,可是史蒂格利兹对她的影响是决定性的。是他打开了她的身体,释放出她的灵魂,令久困其中的才华如决堤之水奔腾而出,冲击世俗的心灵。