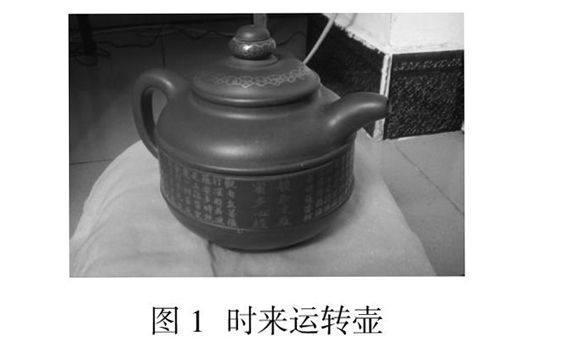

浅析“时来运转壶”的创新设计

2012-04-29曹安祥

曹安祥

摘 要:瓷器茶具的发展使陶制茶具相形见绌,但紫砂陶具却能与瓷器茶具争名于世,为中国传统工艺艺术以及中国传统文化艺术的发展作出了重要的贡献。

关键词:紫砂陶;时来运转壶;创作

1 前言

纵观宜兴紫砂数百年的发展史,不同的时代、不同的人文环境塑造了不同的表现形式,不断被熔炼、被升华、被煅烧的壶艺文化日渐独树一帜,并被流传至今。

在宜兴的文化积淀中,陶瓷艺术自六朝以来,先后有以火青瓷为特色的“宜兴窑”(南山窑),以月白、天青等彩釉为特色的“欧窑”和以紫砂器为特色的“蜀山窑”,三种陶瓷体系在此产生、发展。正是在这种民族的、地域的文化背景下,宜兴以手工成形为主的紫砂壶艺作为具有地方特色的传统工艺和由此产生的紫砂文化,融合了宜兴七千多年的陶瓷文化和几千年茶文化累积的精髓,融合了周边地区其它民间工艺的文化成果,形成了独具特色的民族、民间文化遗产,为中国传统工艺艺术以及中国传统文化艺术的发展作出了重要的贡献。

2 “时来运转壶”的创新

紫砂壶是从宋代初萌起到明清时期成熟,从历代传世的珍品来看,无不蕴涵着华夏几千年浓厚的传统文化。紫砂壶历代文化的载体与浓缩,经过一代复一代的传承和发展,愈显出它传统文化底蕴的深厚、精神内涵的丰富。如今,随着科学技术的日新月异,高新科技的产生,人们的生活节奏也逐渐加快,对物象的审美要求也越来越高。在这个快速求变的时代里,紫砂艺术要发展必然要创新,对于传统壶型的模仿,现代技艺已经非常精湛了,优秀的作品不计其数,那从何处入手创新呢?带着这个疑问,创作设计了“时来运转壶”(见图1),该壶荣获第十届中国(国家级)工艺美术大师精品博览会的金奖,现就其主要特点做详略介绍。

3 “时来运转壶”的特点

“时来运转壶”形制优美,借鉴了传统壶型的部分优点,并加以自己对壶型的理解,使之呈现出独具一格、创新意味浓厚的别样特点,该壶通体呈现朱红色,隐隐有一抹内敛的光华隐匿其中,让人爱不释手。壶身丰润柔和、泥色古朴、肌理清晰,线条设计讲究,又于曲中带直,给人以温润柔和之感。同时又恰到好处地把握各个块面的配合,强调线与面的组合协调,通过形来表现高于生活的美,凸显出一种神韵和威严。然而这不仅仅是此壶的亮点所在,最值得探究也最令人称叹的是该壶的壶提、壶身居然都能转动。壶身上以金字书写有《心经》经文,这些经文也可以随心转动,任意拜读,意味盎然,余韵悠长。该壶的灵感来源于藏传佛教的“转经筒”,藏教认为持诵佛经越多,越能远离厄运,逃脱轮回之苦。因此人们除口诵外,还制作成转经筒,把经卷装于经筒内,用手摇转,每转动一次就相当于念颂经文一次,以此来表示对佛学的虔诚。了解后颇觉有趣,忍不住想把它作为紫砂壶的创作题材,于是才有了“时来运转壶”的创作理念。然而在该壶创作时也遇到过瓶颈,例如该壶的制作工艺极其困难,壶身能转,在烧制过程中极易断裂。经过反复上百次的艰苦试验才最终掌握了窑温、泥料收缩等环节的窍门,成功地展现了“时来运转壶”的绝代风华。一件作品是否成功,光有好的题材还不行,怎样把它自然融合得到紫砂的形、神、气中,怎样才能克服制作工艺的难点也是不可回避的问题。该壶突破了传统的紫砂壶型,由静态的、不可动的转化为可转动的动态壶体,不仅仅是一次创新,更为凝重的紫砂壶文化增添了一抹灵动的意趣。

4 感悟

“紫砂壶”是宜兴独有的,具有悠久历史的艺术文化形式。通过数百年的传承沉积,紫砂艺术已经日臻完美,超越了日常实用手工艺品的范畴。从古至今,宜兴紫砂决不是简单的泥巴捏制和堆砌,而是整个作品的和谐共鸣。通过泥色、质地、造型、装饰的整体搭配,从不同层面彰显了作者的人生感悟,展示属于自己生活的文脉,大处有形,小处有情,散发着优雅的文化气息,激发出引人入胜的美感。我们要在民族文化的高度,把紫砂艺术定位于文化属性,是一种致富一方的传统产业、举世无双的特色产业、喜闻乐见的文化产业。紫砂的精髓是文化,需要我们紫砂技艺人员去领悟和把握,并不断铸就其卓越的文化成就。