春天,一起读书吧

2012-04-29

“春天不是读书天,夏日炎炎很好眠,秋多蚊虫冬多雪,一心收拾到明天。”

这是小编上大学时,校园里流传的段子,不知哪位前辈所创,颇有几分古代“明日歌”的味道。但一口咬定”春天不是读书天”,实在教人觉得些许不平、不快啊。

不是么?想想看,春天,多好的季节,这个时候不是读书天,什么时候才是读书天?

可没想到,一听说要聊读书这个话题,我们 中天的读者QQ群顿时“哀鸿遍野”——“编辑哥哥,饶了我们吧!” “快考试了,下次聊好吗……”“现在读的最多的当然 是参考书了,有疑问?”

读书之于高中生,究竟是怎样的一种现状?惹大家纠结的又是些什么问题?

于是,在一年一度的世界读书日(4月23日)即将到来之际,本刊就目前高中生的阅读状况进行了调查。我们走访了3所高中(其中1所职业高中),调查了近300位同学,发现——

高中生阅读现状令人忧

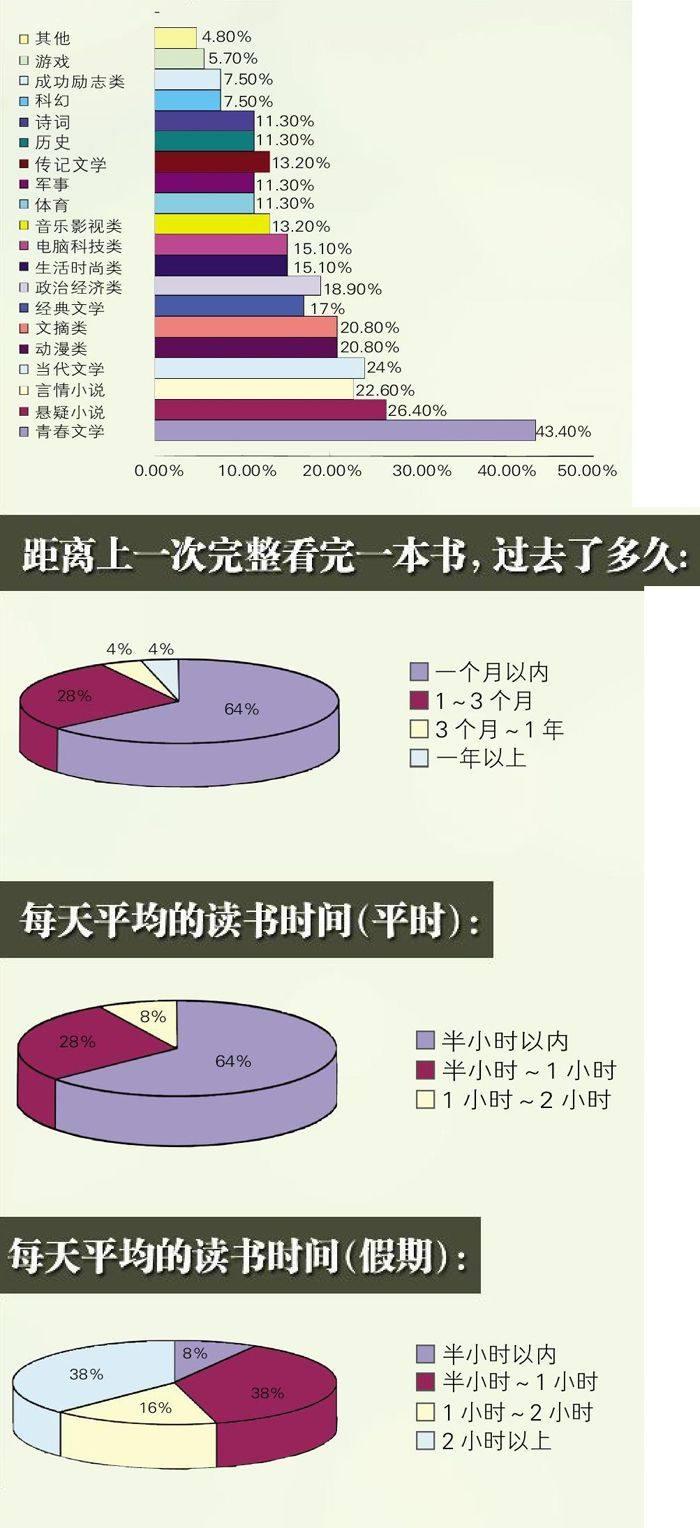

该项调查为不定项选择,百分率代表选择该类图书同学的比例。在很大程度上,反映了同学们的阅读偏好。你的选择呢?

超过60%的同学表示,距离上一次完整看完一本书只过去不到一个月时间,看起来,多数同学看书的热情其实是比较高涨的哦,且能保持一定的频率。

看起来,半小时是一个分水岭,绝大多数同学在课业的大“鸭梨”下,难以保证半小时以上的读书时间。

爱看书的同学纷纷表示在假期能看2~3个小时甚至更久,而不怎么爱看书的同学即便到了假期也不会有多少改善。

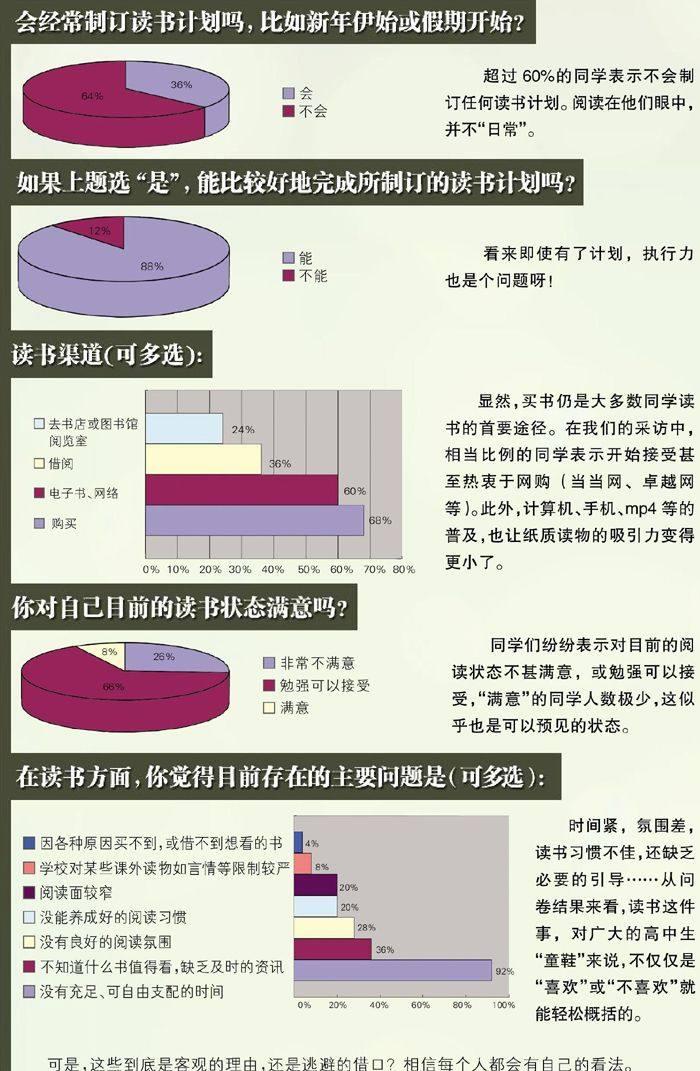

超过60%的同学表示不会制订任何读书计划。阅读在他们眼中,并不“日常”。

看来即使有了计划,执行力也是个问题呀!

显然,买书仍是大多数同学读书的首要途径。在我们的采访中,相当比例的同学表示开始接受甚至热衷于网购(当当网、卓越网等)。此外,计算机、手机、mp4等的普及,也让纸质读物的吸引力变得更小了。

时间紧,氛围差,读书习惯不佳,还缺乏必要的引导……从问卷结果来看,读书这件事,对广大的高中生“童鞋”来说,不仅仅是“喜欢”或“不喜欢”就能轻松概括的。

对于同学们的阅读现状,老师有话说——

读书不嫌多

高 利(杭州高级中学语文老师)

记者:高老师,您对当前高中生的课外阅读状况怎么看?

高老师:说实话,担忧!同学们读课外书的时间真的有点少啊。尤其学理科的同学,问题尤为突出,一旦到了高二,大部分的时间都用来做题了。

记者:您觉得具体是什么原因呢?

高老师:学业的压力是显而易见的。此外,互联网的普及,汹涌而来的海量信息,多少会让现在的年轻人感觉不知所措。说实在的,我们念中学那会儿,哪有这么多东西可供选择?精神文化产品相对匮乏,不过,大概也正因为这样,我们对于求知、对于书籍的渴望才来得更为热切。此外,当前社会整体阅读氛围的肤浅、浮躁也是一个原因吧。

记者:现在“浅阅读”的倾向也比较严重,不少同学在接受问卷调查的时候都表示只爱看文摘杂志、动漫书刊,您怎么看?

高老师:还是之前讲到的问题。毕竟,大多数同学很难腾出大块的时间来研究经典的东西,大部头的东西。而这些书刊读起来相对轻松。

记者:您平时会对学生提一些课外阅读的要求吗?

高老师:会,但我比较喜欢结合教学进程,来鼓励同学们读一些由课堂延伸开去的好书。我认为这样既有利于学习,也能在一定程度上激发阅读兴趣,提升青年人的文化素养。

我曾经布置高一的学生看《史记》,并让他们在每堂课轮流上来读一篇,讲讲感受,结果证明,同学们其实是可以接受这些看似艰深的文本的。虽然一年下来,每个人只会轮到3、4次,不过不少同学最后把整本史记都给“啃”完了。讲到苏轼,我让大家去看林语堂的《苏东坡传》;前年,正值史铁生去世之际,我又让同学们把完整版的《我与地坛》找来读,大家都表示非常有收获。

读书不嫌多。不过,能够在有限的时间里,把这些对学习有用、自己又感兴趣的书看过,已经不错了。

记者:作为一名资深的、深受高中生推崇和信任的语文老师,您能不能在这为读者推荐几本书?

高老师:好的。其实我也给我的学生推荐过一些,比如:北岛诗集《青灯》;余秋雨的《山居笔记》;龙应台的《目送》,相信很多同学都看过,至少听说过,书中有着非常真挚的情感;欧·亨利的短篇小说选、鲁迅的小说集都很值得一看。另外,如果对文言文感兴趣,或希望在这方面有所提升的同学,不妨找一本叫作《念楼学短》的文言集子来看,都是100字以内,短而精美的。

当然,任何所谓的书单都是一家之言。听从内心召唤,选择自己喜欢的书,并坚持下去,或许这才是真正的读书之道。

书本从未远离,只需有心拾起。让我们看看同龄人的读书心得吧。

那一小时,做回自己

姚金慧

(第二届浙江省“十大校园新锐写手”获奖选手,现就读于浙江理工大学)

高中的时候,时间过得很快,日子变得很平,仿佛只有钻在书堆里才是最适合的事。

那时候,每个人都有自己的小团体,也仿佛是有了小团体之后,你才算是有归属的人;那时候,总希望被全世界理解和接纳,也总觉得自己是个身处边缘的异类。

直到后来的后来,才终究明晰,那些喧嚣浮华,那些空洞的满足感,都虚妄而无用。只有慢慢看向自己,才能感受到自己。就这样边缘着,纠结着,也一直安静着。

我算是个喜欢读书的人,不过直到高中,才将这份喜爱淋漓尽致地表达出来。学校的图书馆唤作“清芬图书馆”,仿佛和钱正英有关,具体倒忘了。一开始,只是习惯在傍晚的时候去图书馆坐一会儿,看看杂志。那时,常看的杂志是《电脑爱好者》,也常研究《数码世界》,边读边筹划着自己的省钱计划。安静的时候,看看《读者》,或是《青年文摘》。有时晚饭回来耽搁了些时间,便粗略地翻翻《意林》……都是些浅显而大众的书,但是足够真诚。每天也便只在那一个小时里,不带一本练习本,一本课本,只积攒属于自己的时间。

慢慢地,杂志不能满足我的阅读需求了。《读者》半个月更新一次,而《数码世界》更是要等两个月才会有新的。那时候,才开始慢慢摸上图书馆的二楼三楼。二楼有一个自习教室,黑压压的都是人,我连走进去的勇气都没有;还有个藏书室,不过是封闭的,无法进入。我常会透过漆黑的窗看看那些摆着满满的书的架子,发上好一会儿的呆。然后,上三楼。

三楼是常规的借书室,常驻的是一个三十出头的女老师。刚开始,借的书很杂,从韩寒、郭敬明到曾被我遗漏的《红与黑》《罪与罚》之类的“大部头”。我极少借跟学习有关的书。

我看书很快。发呆时,拿出来翻翻,差不多一个星期就看完了。一般不做读书笔记,只有到了非常喜欢,或是非常有感触的时候,才会停下来,默念几句,插个书签。每次翻看的时候都会先去看那几句话,直到记在心里。几乎每周都会去图书馆还书和借书,有时一本,有时两本,也不贪心。慢慢走到三楼,那些边走边观摩墙上字画的时光,也和读书混在一起了。

从高一到高三,这样的过程从未中止。有时是大浪淘沙,有时是仅看一眼就喜欢上了某本并不在计划内的书。去的次数多了,那位年轻的老师便和我熟悉起来,见面时会点头,借阅的时候还会谈谈心得。那种交流很纯粹,纯粹到至今我只记得她的笑脸,却不知道她姓什么。

拿着书回到教室的感觉是很奇怪的。喧嚣着准备晚自修的班里,很多人在铃声响起的最后一秒用高分贝尽情释放巨大的压力,当然更多的还是皱着眉头沉浸在一片书海里。功课扑面而来。瞬间,原本的自己仿佛又被剔除了。

不知在哪里看到的句子:如果你够豁达,你就应该了悟,人与人之间只能在笑语喧腾的时候,显得亲热,或在一方可以施舍善意,博得慷慨之名的时候,显得仁慈,舍此之外,没有谁真正会分担你心灵上的寂寞。

是的,但我还是幸运地找到了分担我的寂寞的方法。高中三年,就在那安静着的、让时间也变慢的每天一个小时里,我将寂寞推离,并最终做回了自己。

找到你的那本书

罗临风

在我看来,读书这种神奇的行为,是生活的一部分,一种不求回报的伟大爱好。

初一的时候,开始接触除了文学名著以外的小说。记得第一本应该是唐家三少的《冰火魔厨》,通宵看完,顿悟,哇哦,原来文章可以这么写?!从那一刻起,我便无可救药地爱上了读书。读书再不是老师和家长布置的任务,也再不是看两页就要翻翻还剩下多少方能结束的煎熬。不过那个时候看的多是纸质小说,一套书甚至有两部百科全书那么厚。虽然质量都不咋地(可谁让俺喜欢这类型的呢),权当是消遣了。

初三时陆陆续续看了一些带有较强文学性的东西,其中让我感触最深的应该是张悦然“前辈”的《誓鸟》,以及一代网络“神”书《悟空传》。在新一代小说家们的作品中遨游,实是一件极畅快的事情,有狂傲的偏执的哲学,有特立独行的性格,还有天马行空的世界设定。也正是从这个时候起,我的创造热情被极大地激发出来,读高中、大学时创作的若干玄幻类文字,或许皆发端与此吧。

但是,要说阅读真正成为我生活的一部分,并且改变我生活轨迹的,应该是高中那段时间。原因无他,我拥有了一台MP4,然后,便突破了小说载体的限制。阅读量猛增,各种各样的读本对我此后的生活态度以及创作思路都产生了不小的影响,加上又有一批志同道合的朋友,于是我就孜孜不倦地扎入了那个五彩缤纷的世界。

一个个静谧的夜晚,捧着MP4,用各种不同的姿态去读那块方寸屏幕中的文字,并试着让它们去激荡我心灵最深处的涟漪。实际上,相比于纸质书,网络文学因为考虑到生产效率和读者身份,往往没有过分华丽的辞藻,也没有了黏糊糊纠缠不清的桥段,想象丰富、情节跌宕,且看起来格外流畅,通达。不管是爱情,还是战争,都以一种全新的态势展现。

这是最好的年代,还是最坏的年代?我不知道,总之,我欣慰自己生长在这个缤纷的21世纪,一个永远不缺少可读的东西的时代。即便不少大人对于阅读的定义,仍仅仅停留于经典上,往往容易否定掉那种被称为“网络文学”的阅读。而在我看来,阅读本身便是一种升华的过程,重要的是内容,而选择什么载体,本来就不应该受到限制。

实际上,那一部部被挤压成小小文件的作品,虽难登“大雅之堂”,却的确让我领悟到了很多真实鲜活的生活哲理(很多恰恰是从课堂或经典文学里无法获取到的),而那些天马行空的设定,则让我的思维更加超脱,思想更加宽容。这些,或许真的可以成为我们这代人未来走上社会,面对人生挑战的资本。

纸质书,电子书,不管什么书,请找到属于你的那本。而你,也终将成为独一无二的你。

样本一:阅读是一种习惯

徐正建 男生 18岁

来自黄岩宁溪中学

最近两年看过的书:

《中国通史》(白寿彝主编,国学经典读物)

《世界通史》(经典读物,帮你了解世界各国的历史文化)

《中国古代诗词格律十五讲》(诗词迷首选)

四大名剧(《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》)

《断鸿零雁记》(鸳鸯蝴蝶派鼻祖苏曼殊代表作品)

读书偏好:

历史、文学

理想的阅读状态:

阅读时深入探究,阅读后记忆犹新。

样本二:有空翻翻,丰富自己

徐慈楠 女生 17岁

来自兰溪第五中学

最近两年看过的书:

《小时代》:一群上海年轻人的故事

《校服的裙摆》:一个命运悲惨的小女孩从小到大的经历

《明朝那些事儿》:以幽默的笔法写了朱元璋的故事和明朝的历史

《中国哲学史》:深入浅出的哲学史

读书偏好:

青春文学、社科

理想的阅读状态:

有空就翻翻咯,不管看懂看不懂,读书就是丰富自己的过程。

样本三:崇尚“慢阅读”

C C女生 17岁

来自兰溪第三中学

最近两年看过的书:

《铁路少年》——一群天真的孩子的生活突然由富裕转变成贫穷,原因就是他们的父亲被陷害。但是他们却乐观面对,坦然面对这一个转折。

《一个人到世界尽头》——每一个人,像黑暗里爬行的蝼蚁,追逐着没有尽头的咫尺光明。

《关于莉莉周的一切》——在黄昏绽放的蓝色以太,是破碎的信仰,一直爱着的莉莉周。

读书偏好:

青春文学、科幻、历史

理想的阅读状态:

最好每个星期都能有半天的时间可以呆在书店看自己喜欢的书,然后每个星期能够读完至少一本好书,此外,还要有时间写写读后感。最重要的是,在看的时候不会有时间的紧迫感。崇尚“慢阅读”。

蔡康永

作家,主持人。

对我来说,每天翻一本书,就像打开一扇门,打开另一种诠释世界的新角度。

推荐:

1.《追缉国家宝藏》(罗伯·威特曼/约翰·席夫曼)讲国家探员侦查西方各美术馆被偷艺术品的盗卖过程。

2.《汀克溪畔的朝圣者》(安妮·狄勒德)美国当代生态散文的典范,许多环保人士将狄勒德与梭罗、爱默生等相提并论。

蒋方舟

80后作家,清华才女。

除了写作,我每天很重要的一部分生活就是阅读。我读书也是漫无目的的,很随性的。

推荐:

1.《寻找家园》(高尔泰)这本书是目前国内同类型散文作品中分量最重的。我在里面看到了我不曾经历过的历史。

2.《蓝山》(梅厄沙莱夫)以色列文学不是只有阿莫斯奥兹,应了那句话,一个大师的诞生需要一大群准大师做土壤。

3.《漏船载酒忆当年》(杨宪益)中国著名的翻译家杨宪益的自传中文译本。

4.《护生画集》(丰子恺 弘一法师)本书的绘图,是丰子恺先生漫画风格的代表作品。翻了几页,舍不得往后看了。

周云蓬

民谣歌手,人民文学奖得主,诗人。

推荐:

1.《写碑之心》(陈先发)这是一部诗集。安徽一直文脉昌盛,海子把中国的诗歌推到一个不可企及的高峰。陈先发是现代安徽诗人的代表。为人朴实厚重,且尖锐,不从俗。

2.《云中人》(路内)路内是少壮派小说家中的佼佼者。他迷恋于犯罪心理研究。

3.《怒河春醒》(韩松落)这部随笔角度奇特,就像你看见了人,还没反应过来,他已到了山顶。