《红浮萍》的叙事特色与反思意识

2012-04-29宋阳

宋阳

摘 要:加拿大华人作家李彦的《红浮萍》有三个主要叙事特色:频繁使用交错杂糅的“错时叙述”和“现时叙述”两种叙事时序;采用对话与互文的“内聚焦”和“无聚焦”两种叙述视角;原乡“红色中国”和异乡加拿大雇主庄园两个叙事场景以一大一小、一喧嚣混乱一宁静祥和的方式形成鲜明的对比和映衬。这样的叙事手法与作家的反思意识息息相关,为中国本土文学提供了补足和参照,具有重要的诗学意义。

关键词:李彦;《红浮萍》;叙事特色;反思意识

中图分类号:I106文献标识码:A文章编号:1006-0677(2012)6-0082-08

李彦是一位加拿大新移民作家,她出生在北京,早年在社科院读取了英文采编的硕士学位,1987年留学加拿大后又获得历史学的硕士学位,深受中西两种文化体系的熏染。她自1997年起在加拿大的滑铁卢大学任教,现担任滑铁卢大学孔子学院院长和东亚系中文教研室主任,一人扮演作家、学者、教师三种角色。李彦于1985年开始发表中英文作品。著有英文长篇小说:《红土地的女儿们》(Daughters of the Red Land, 1995)、《雪百合》(Lily in the Snow,2009),中文长篇小说:《嫁得西风》(1999),中文作品集:《羊群》(2008),译作《白宫生活》(The Living White House, 1988)等,在国内外获奖多项,是加拿大知名的双语作家。

《红浮萍》是李彦以1995年在加拿大出版的英文长篇小说《红土地的女儿们》为蓝本译写而成的中文长篇小说,2010年1月由作家出版社在大陆出版发行。该书以一个家族的三代女性为主要人物,展现了近乎整个20世纪中国大陆的历史画卷,尤其是在“红色中国”历史洪流的大背景下作为千万民众代表的母女三代的命运遭遇。尽管该书背景恢弘、时间跨度大、人物众多,但读者阅读起来颇感流畅,并无结构凌乱、叙述不清之嫌,这无疑归功于作家别具一格的叙事手法和技巧。

一

叙事时间一直是小说叙事研究关注的重点,法国学者麦茨(C. Metz)曾指出:“叙事是一个双重的时间序列……被讲述事情的时间和叙事的时间……将一种时间建构为另一种时间”。①麦茨所说的“叙事的时间”也称为“叙事时序”,是文本展开事件的先后次序,是叙述者讲述故事的时序;相对应的,“被讲述事情的时间”就是“故事时序”,即被讲述故事的自然时间顺序。当叙事时序与故事时序出现不一致时,我们称为“时间顺序偏离”(chronological deviation)或者“错时”(anachrony)。②借用这些叙事学研究方法,本文发现《红浮萍》的整体叙述时序和许多局部叙述时序都与故事时序存在偏离,这种“错时”的叙事时序正是该书独特叙事特色的首个表现。

首先,《红浮萍》的整体结构采用了与《荷马史诗》相类似的叙事模式,叙事从中间开始,然后叙述过去事件和故事的进一步发展。具体来说,小说的“开端时间”(叙事开始的那一时刻)是开篇“楠的去世”这一中间事件和时间点,篇幅的大部分借主人公“平”对往事的追忆,“闪回叙述”(又称“倒叙”)了她家三代人的经历,叙述对象聚焦于外婆、母亲“雯”和女儿“平”三人,讲述她们在军阀混战、抗日战争、国共内战、土地改革、抗美援朝、反右派、文化大革命、上山下乡、批林批孔、毛泽东逝世、1979年右派平反、改革开放等几乎整个20世纪的中国历史事件中的命运沉浮。同时,在倒叙家族历史的同时,全书还穿插地“现时叙述”(又称“正叙”)了主人公“平”在加拿大的一系列遭遇,例如她与雇主汤姆森太太的接触、她在工作之余坚持写作的努力,还有园丁乔治的情感经历及其辞职带给“平”的震撼与感触等事件。

在更细微的层面上,“错时叙述”和“现时叙述”都不是纯粹和单一的,而经常是两者杂糅交错在一起,例如该书第四章的5至9小节。第5小节讲述“雯”参军五年后突然回到家中,将刚出生的“平”托付给了外婆,这是借回忆的“闪回叙述”。第6小节一开始便跳到了几十年后,从“满头银发的雯”的视角回忆“平”出生前她在牢中与“楠”相见的场景。接着,在牢中相见时,“雯”借回忆讲述了她与“楠”相处的数月婚姻生活及“楠”的被捕;回忆结束后,场景再次回到了“牢中相见”。接着,在第7小节,叙述再度“闪回”,讲述了“雯”的军旅生活以及与“楠”的相识。第8小节叙述再次跳回“牢中相见”。第9小节开始,叙述又跳至“雯”生下“平”之后在火车上与粗心汉子的冲突,冲突后的“雯”又回忆了在医院中生女儿的场景,以及与“楠”一起为未出世的孩子起名字的情景,最后叙述再次跳到回老家的火车上。在这几个小节中,反复出现的叙事场景是“雯”和“楠”在牢中相见,如果以这一场景为开端时间,那么“雯”在医院生下女儿、“雯”坐火车回老家、将女儿托付给外婆等叙事就是“现时叙述”“牢中相见”之后的事件,而“雯”的军旅生活、与“楠”的相识、婚后生活、怀孕生活和“楠”的被捕等事件,就是“牢中相见”的“闪回叙述”。

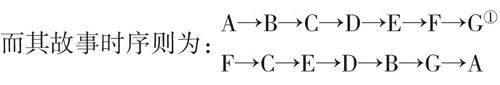

在更为细微的叙事结构中,这种“错时叙事”和“现时叙事”交错的现象也很多见。以第四章第6小节为例,该节共有7个主要事件,其叙事时序为:

如果同样以核心事件“牢中相见”为基准,这一小节中李彦就分别先后使用了这样一种叙事时序:

闪前(又称“预叙”)→开端时间→闪回→闪回→闪回→闪回→结尾时间

可见,从“开端时间”到“结尾时间”的叙事李彦采用的是“现时叙述”,而“闪前”、“闪回”则是“错时叙述”,它们彼此之间相互交错、互为参照,共同为整部小说的文学性和艺术性做出了贡献。

正是因为从整体到局部频繁地将“错时叙述”和“现时叙述”两种时序进行杂糅交错的叙事技巧,全书成功地将叙事时间与故事时间相偏离和变形,实现了文本时间进程上的往返错位。这样,《红浮萍》仿佛有了多条叙事线索,不同的场景、人物、事件等叙事元素相互作用、对比,获得了常规叙事所不能捕捉到的起伏跌宕的节奏。

《红浮萍》的又一叙事特色就是叙述视角的多变。“视角”一词原译自“point of view”,但自法国叙事学家热奈特(Gérard Genette,1930-)提出用“focalization”(聚焦/视角)来替代“point of view”后,经典叙事学探讨视角时必不可少的话题就是聚焦。热奈特还区分了三种类型的聚焦模式:第一种是“无聚焦”或“零聚焦”(non-focalized),即传统的全知叙述;第二种为“内聚焦”(internally focalized),指的是叙述者只能说出某个人物所知道的情况;第三种是“外聚焦”(externally focalized),指像摄像机一样旁观人物言行,叙述者说出来的少于人物所知道的。③

《红浮萍》一书兼有“内聚焦”和“无聚焦”两种视角。这种兼有多个叙事视角的写作方式并非李彦的独创,比如早在英国18世纪,艾米丽·勃朗特(Emily Bront?觕,1818-1848)的《呼啸山庄》(Wuthering Heights,1847)就采用了“内聚焦”和“无聚焦”两种视角。但是不同的是,《红浮萍》的叙事视角并不像《呼啸山庄》那样可以比较简单规整地划分为“内聚焦”——“无聚焦”——“内聚焦”三部分,而是在各个叙事结构中经常交替使用。例如在第七章中,前3节李彦使用的都是“内聚焦”视角,第4、5、6、7节是“无聚焦”视角,第8、9节又回归到“内聚焦”视角。

在写给《红浮萍》的序言中,刘再复曾指出该书是一部“自叙性的小说”。④他这样说是因为小说的整体叙事脉络是由自叙者的回忆穿接而成,“我”因知道“楠”的离世而引发的对国内生活的种种回忆,小说很大的篇幅便是叙事者叙述她自出生以来对周遭事件的所见所感。值得注意的是,当叙述者是孩童时,她通常都是懵懂地记录身边发生的事件,并不明白事件背后的前因后果。比如幼年时的“我”明显地感觉到“妈妈喜欢弟弟妹妹远胜于我”,但却始终不明白“为什么每次妈妈和爸爸争吵之后,她又总是把年幼的弟弟妹妹甩给爸爸,只带上我”。⑤等到人物13岁时她才知道自己的身世真相,也因此明白了妈妈对自己态度的原因。可见,叙述者只是叙述其所知道的情况,其视野是有限的,类似于法国叙事学家托多洛夫(Tzvetan Todorov,1939-)所说的“叙述者=人物”的情况,这种叙述视角就是本文之前介绍的“内聚焦”。⑥

“内聚焦”叙述视角的优点是能使读者产生一种真实、亲切的感觉,拉近读者与作品之间的距离。《红浮萍》所选择的题材时间跨度大、事件繁多,涉及那个喧嚣、混乱、广袤的“红色中国”。这样的历史题材,年代比较久远,而且《红浮萍》最初的读者对象群是异域的英文读者,对他们来说,异域中国本就不熟悉,更加之“红色时代”的中国与西方多数国家因政治、外交等方面的诸多原因,信息交流并不顺畅,大多数外国读者对那时那地发生的种种事件知之甚少。因此,李彦选择了“内聚焦”的叙事视角,将历史洪流中的一个参与者提炼出来,以“我”的口吻讲述那段历史,使人产生身临其境的感觉,也就更易了解书中叙述的那段历史。

但是,由于“内聚焦”叙述视角所写的内容不能超过人物耳闻目睹的范围,它不便于反映广阔复杂的社会现实生活。不论是英文原著《红土地的女儿们》还是中文译作《红浮萍》,我们从两个书名上就可看出小说的重中之重,即对“红色中国”及亲历人物遭遇的描写。但是,这个题材的深度和广度都不是自叙者从“内聚焦”视角能够充分完整地反映的,更不用说作家选定的这个叙述者在那段时期还处于年少阶段。所以,李彦在使用“内聚焦”视角的同时,还使用了“无聚焦”的叙述视角。“无聚焦”叙述视角既不受时间、空间的限制,也不受生理、心理的限制,“擅长作全景式的鸟瞰”⑦。这种叙述视角尤其适用于像《红浮萍》这样史诗性的作品,使作家能够从容地把握和描绘当时纷繁复杂的社会生活以及人物隐秘多变的心理状态。正是因为使用了“无聚焦”视角,《红浮萍》才成功地将“红色中国”中的人和事自由灵活地展现在了读者面前。

同样还以描写文化大革命的第七章为例,前3节占主导地位的叙述视角是“内聚焦”,叙述者“我”讲述在文化大革命初期的所见所感:学校里老师令人费解的疯狂革命大辩论、同学们闹剧式的“革命”,还有七十多岁的奶奶被铰掉了“封建疙瘩”;第4、5、6、7节主要采用了“无聚焦”视角,描写了“雯”在文化大革命中被批斗的原因和场景:“老聂”对“雯”的引诱、“雯”面对批斗时的自救和挣扎、同事们的被迫与无奈、“老聂”、“鹭鸶”等人物的转变等等;第8、9节又回归到“内聚焦”视角,叙述了“我”眼中母亲所受到的伤害以及我们被迫骨肉分离的痛楚。在“内聚焦”叙述的几节中,作家给我们展示了一个四年级小学生眼中的文化大革命,充满了恐惧和疑惑:“什么是右派?妈妈究竟做了什么,让人们如此仇恨,不能原谅?”⑧这种“内聚焦”的叙述真实、生动,有着亲历者的体温和感情色彩。而“无聚焦”叙述的几节则犹如新闻报道般细致、冷静、客观,带有“旁观者清”的距离和审视:“雯空白的脑中,从一片混沌里渐渐浮现出厚重的铅灰色云层。低垂的阴霾,压得她胸口喘不过气来。她下意识地张开了嘴,呻吟了一声”⑨。正是因为李彦灵活地交错使用了“内聚焦”和“无聚焦”的叙述视角,使这两种视角交替发声、一应一合,构成了对话和互文关系,因而整部小说历史画卷上的各个事件都具有非常强烈的真实性和立体感。

同时,需要指出的是,这种互文的叙述视角与上文分析的叙事时序一样,不仅存在于整体叙述层,也在更为细微的局部叙述层面有所使用。比如在第一章第4节,“我”在幼儿园中被虞诚接走的场景中,叙事者这样描写:

我放下手中的积木,疑惑地抬起了头。门口,立着一个穿灰黑色花呢大衣,戴皮帽的高大男人……我瞧着他发愣……他向我伸出了双手:“来,小平,跟爸爸,回家吧!”……在一棵老槐树下,他停住了脚步……他凝视着我,轻声低语:“叫爸爸,好吗?爸爸给你买橘饼吃……”⑩

然而很快,“我”接着叙述:

当我像一只胆怯的小猫依偎在他怀中的时刻,岂能预见,在今后漫长的岁月里,这个男人将带领我们走上一条充满颠沛流离、数度分散聚合的坎坷道路;我将目睹一个善良高尚的人,如何痛苦地挣扎于理想、良心和残酷的现实间,一点点将做人的尊严毁灭。(11)

在第一段叙述中,“我”的身份是一个上幼儿园的四岁女孩,“积木”、“疑惑”、“发愣”等词语都表明了我那时的不明世事。第二段叙述是“我”对“见爸爸”这件事的感想,虽然“我像一只胆怯的小猫依偎在他怀中”,但读者依旧可以从字里行间感觉到,这段紧接着的论述明显不是发自于那个四岁的“我”,这里的观察和感慨有一种居高临下的追忆性态度,可以明显感受到叙述者与那段往事之间的时间距离,因此这段感言应该是成年之后的“我”回顾当时情景所做的叙述。一个是叙述者过去正在经历事件的角度,四岁的“我”“被蒙在鼓里”,幼稚而又懵懂;一个是多年后的“我”追忆往事的角度,充满岁月的历练,成熟而又清晰。这两种叙事视角体现出了叙述者在不同时期对同一事件的不同看法和认识,形成了对话和互文,使事件具有正常叙事视角无法企及的真实性和立体感。

此外,在《红浮萍》中,除了上文论及的叙述时序杂糅交错和叙述视角对话互文两方面的特点,我们还可以看到叙事场景的变化,即李彦在书中创造了一组原乡和异乡:中国和加拿大的对比。其中原乡中国的描写范围极其广大,在小说的第九章,叙述者回望过去的生活感慨道:“我像一叶自生自灭的浮萍,偶然出现在沼泽中、水洼中、沟渠间,不知从何处来,到何处去,只能在孤独寂寞中彷徨”(12)。诚如“我”感叹的那样,小说中的主要人物——外婆、母亲“雯”、女儿“平”、妹妹“小红”等等,都是如此,她们像浮萍一样四处漂泊在“红色中国”的各个角落:北京、江汉平原的古城、北大荒的林区、西安、河南省的“坡柳”村、长城外的杏树岭、太行山区,“我”漂泊到过华北、西北、东北和华中,近半个中国,小说也随着这些浮萍一样的人物展示了整个国家在“红色”中喧嚣、混乱的宏大叙事场景。

最后“我”甚至漂泊到了加拿大这个异国他乡。这个叙述场景的书写与原乡中国迥异,并不做范围广阔的宏大叙述,相反,作家选取了一个小巧宁静的地方,“我”雇主的庄园为叙事场景:

花园笼罩在暮霭中。喷水池畔的铜雕天使影影绰绰,展翅欲飞。小径旁浓艳的玫瑰,在人迹罕至的庄园里默默地吐着馨香。草坪远方,如烟垂柳掩映着一汪湖水,水面在落日余晖中泛着微光。野雁领着一群毛茸茸的儿女,在金黄色的蒲公英花丛中悠闲地漫步。(13)

在小说开篇这幅精心描绘的诗情画卷中,每一个细节都显得那么平静和祥和,仿佛世外桃源一般。随着小说叙述的一步步发展,这个异乡的叙事场景与上文所说的原乡“红色中国”形成了鲜明的对比和映衬:一大一小,一喧嚣混乱一宁静祥和,正是在这种比对下,这两个叙事场景脱离了以往“行为的地点”(place of action)的角色和作用,而是与小说的“红色中国”主题紧密相连,甚至被“主题化”,成为一个“行动着的地点”(acting place)。(14)不仅如此,叙事场景的鲜明对比也使得叙事结构显得错落有致,叙事线索主次分明、条理清晰,更能引发读者对这两个叙事场景迥异的原因进行进一步的思考。

二

小说中精心构建的两个叙述场景是作家写作的源泉,两者的对比映衬更是其书写《红浮萍》的诱因之一,正是那宁静祥和异乡的对比映衬勾起了作家对喧嚣混乱的原乡的回忆与反思。李彦出生在“红色中国”最为喧嚣混乱的中心——北京,在成长的岁月中经历了各种各样的波折,终于努力读取了社科院的硕士学位。留学到异乡加拿大之后,作家继续深造,学业和工作都取得了不俗的成就。在这个相对于记忆中的中国而言分外平静祥和的异域环境中,她的教育背景和稳定的工作使她免于为温饱而挣扎,有时间、有精力对过往进行深度的思考。加之作家离开中国已有时日,与原乡有了天然的地理、时间和文化等方面的距离,这种距离使得李彦可以对原乡及那段记忆重新回顾、对那段历史再次解读、冷静地审视和反思那个喧嚣、混乱的“红色中国”。李彦在《红浮萍》的“后记”中就明确地表明了她的写作诉求:“我在《红浮萍》里撰写了发生在普通人身上的一些故事,是愿让后人将来还能‘亲眼看到那段历史,体味在复杂的环境下人性的变异”(15)。正是怀着这样一份意愿和信念,尽管作家从下笔书写《红浮萍》到该书的最终出版历经七年之久,作家从未放弃,艰难写就的每一字每一句都浸透着其对原乡经历的回忆及反思。

同时,这种反思意识也体现在上文论及的互文叙述视角上。英国学者马克·柯里(Mark Currie)在著作《后现代叙事理论》(Postmodern Narrative Theory,1998)一书中曾指出:“我们作为读者,发现自己被叙述者所控……为层层的转述声音和思维之间视角的微妙变化、为所给的或故意未给的信息所控制了”。(16)柯里所说的这种控制可以理解为“叙述者的干预”,叙述者是小说内容的组织者和表达者,其选择或舍弃某个事件、某种角度、某些词语其实都是对叙述不同程度上的干预,都对小说的整体效果和读者反映产生着直接和间接的影响。“叙述者干预”的一种常见表现形式就是对所叙述的事件、人物等进行评论,也就是叙事学中所说的“非叙事性话语”:对所述事件进行解释、价值评判,或者超越人物评论叙述者自身的叙述等。(17)在《红浮萍》中,无论是“内聚焦”视角还是“无聚焦”视角都掺杂有大量的非叙述性评论。例如第七章的第3节所叙述的幼儿园阿姨被红卫兵拷打的场景:

拷打她的红卫兵……扬起手中的皮带,劈头盖脸、毫不留情地朝着幼儿园阿姨往下抽。我看得心惊肉跳,急切地盼望有人能站出来保护这位阿姨。可是,围观的人里三层外三层,都只是默默观看,无人做声。(18)

这段引文是作家使用“内聚焦”视角,从“我”这个小学生角度进行的叙述,将心理活动刻画得分外生动:“我”对这位被拷打的曾照看过“我”的幼儿园阿姨非常同情,但是由于自己只是一名小学生,面对比自己大的红卫兵不敢有任何举动,又见到围观的大人无一肯相助,因此心中充满了懊恼和怨意。这种感受也在叙述中表露了出来,叙述者所使用的“拷打”、“毫不留情”、“心惊肉跳”、“保护”这些词都属于“非叙事性话语”,带有“我”的感情色彩和价值判断,是作家对文化大革命初期人人自危的社会环境的无奈、批判以及对那些使民众的心灵受伤、扭曲的各种残酷事件的反思。

两小段之后,叙述者接着以“无聚焦”视角进行评论:

京城这个首善之地,从此掀起了竞相比赛谁打死的人多谁英雄的新风潮。死者中包括那些无法忍受侮辱与戕害因而投湖、跳井、服毒、上吊,以各种方式结束自己生命来抗拒不公的达官显贵、知名人士。他们前赴后继,层出不穷。(19)

这段叙述没有前段引文那亲历般的生动感,相反,它却犹如鲁迅先生的杂文。“首善之地”、“新风潮”等词语充满了嘲讽的语气,而“戕害”、“侮辱”、“抗拒不公”等词语更是叙述者公开地进行价值评判,对这场浩劫进行指责。这两段“非叙事性话语”,一个表现了叙述者在文化大革命时期的亲身感受,从小处细处入手,对“我”在事件过程中的主观看法及所经历的各种是是非非进行回顾和反思;另一个则是在浩劫过后、跳出事件之外,叙述者从大处广处入手,结合事件的时代语境和社会背景对其进行客观冷静的定性和反思。可见,通过“内聚焦”与“无聚焦”两种叙述视角的映衬和互文,李彦对“红色中国”的那段过往进行了全方位、多角度的回顾、观察、剖析、评判,取得了超越单一层面的深度反思。

作家的反思意识还体现在小说交错杂糅的“错时叙述”和“现时叙述”两种叙事时序上。通过“错时叙述”,作家向我们展示了家族女性谱系中三代人的经历。外婆新婚后丈夫即死于战争,她历尽千辛万苦才回到家乡。在嫁给富甲一方的外公后,却又时常要面对家族中人对家产的觊觎,土改之后更是过着清贫的生活,晚年还被迫帮助儿子砸石头谋生。母亲“雯”自幼好强,凡事力争上游,因与前夫的婚姻及个人性格等原因被划为“右派”,受尽不公的待遇。第三代“平”年少时总是感到父母之爱的缺失,成长过程中偏又时常被迫与继父或母亲分离,饱受“右派女儿”身份所带来的种种磨难。而在“现时叙述”的故事中,加拿大虽然宁静、祥和,却也不是天堂,个中人物依然受到各种各样问题的困扰:雇主衣食无忧却没有亲人,只能靠养狗和酗酒来抚慰自己空虚的心灵。“我”读了两个硕士学位,有着写作才华和高超的语言能力,却只能在白人家中做管家……

在《世界华文文学的新视野》一书中,饶芃子教授指出,有些海外华人作家不是以冲突而是以对话的方式看待中外文化关系,持有“敞开的、宽容的、中性的立场”,这种“理智型的认同”造就两类作品:一类是“自我批评、反省式的”,一类是“寻求沟通式的”,以人性善、人性相通为前提。(20)李彦的《红浮萍》乍看是属于第一类作品,因为小说的绝大部分篇幅都采用“错时叙述”,讲述家族三代女性在动荡的岁月中“满是疮疤的往昔”。但是如果注意到全书中穿插描写加拿大现今生活的“现时叙述”,我们就会发现《红浮萍》又不仅仅是反省和自我批评。小说实际上描写了“两种文化三代人”的生活,无论是原乡中国还是异乡加拿大,无论是外婆、雇主年迈的那辈人还是年轻的“我”这一辈,生活总是充满或大或小的坎坷。李彦曾对这种书写做过注释:“我小说里的主人公虽然也选择了走出国门,但这并不意味着国外就是天堂。无论走到哪里,人性和人类的情感都是共同的。”(21)如果从李彦注重在作品中反映“人性和人类情感的共同”这一点入手,我们可以发现《红浮萍》实际还隐含着饶教授所说的“寻求沟通式”作品的主题。

李彦在出国前已是英语采编的硕士,留学加拿大之后英语水平更上一层楼,能使用英语进行创作,还大受好评。因此,她与一些英语水平不高的华人作家不同,对加拿大的文化和社会并不持排斥、抵触的态度。同时,她在孔子学院教授对外汉语,本身就是中国与加拿大语言、文化等方面交流沟通的桥梁,教师的经验更使她对中加两国文化非常熟悉,也更意识到两者之间沟通、对话的必要与可能。她接受赵庆庆的访谈时就表示了自己立志增进中加人民相互了解的愿望:“《红浮萍》的创作,是一种有感而发的冲动。在中国三十几年的生活经历给我留下了深刻的印记,有哀伤的,也有美丽的。我在书中描述过某些普通人近一个世纪来的生活感受,是希望能在社会、历史和文化传统这些层面上向外国读者介绍中国和中国人”(22)。可见《红浮萍》一书反映了作家反思意识的深化和升华,李彦通过对过去和现今生活方方面面的反思和审视,认识到“人性与人类情感的共同”,并因此努力寻求中外文化间的沟通与互识。

而且不可否认的是,虽然《红浮萍》所叙述的“红色中国”生动、形象,给读者留下了深刻印象,但真正感动人心、赋予了小说生命力的则是李彦通过反思获得的对全世界“人性和人类情感”的关注,是小说中的各个人物所展现出来的面对困境时不屈不挠、顽强拼搏的人类精神。这也就是《红浮萍》的“红”的另一种解读,一种拼搏向上、永不放弃的意志。像书中所说的那样,“在风雨中等待着日出,在阴霾下苦苦地守望蓝天”。(23)

三

刘再复在序言中曾表示:“读《红浮萍》,我的感觉很好,无论是对其叙事语言的感觉,还是对其精神内涵的感觉”(24)。这一评价正体现了《红浮萍》一书的艺术价值和思想意义。李彦用构思精巧、细致敏锐的叙事语言艺术地重现了中国那段独特的“红色岁月”,描绘了中华民族在历史洪流中的挣扎与坎坷,高歌这些人物所展现的面对困难的不屈精神和坚强意志。同时,她还努力跨越东西方文化、地理等方面的鸿沟,寻找沟通的可能性和人性与人类情感的共同点。

此外,《红浮萍》一书的诗学意义更是不容小觑的。它对中国本土文学以及海外华人文学的创作与研究具有双重意义,更为我们提供了探寻本土文学与海外华人文学两者关系的一个窗口。饶芃子教授在读过《红浮萍》之后曾谈及该书是“伤痕文学在新的语境下的一种延伸”(25)。“伤痕文学”的涵义随着时代的演变和研究的加深一直在拓展着,但人们最为熟知的涵义却始终未曾改变。洪子诚在《中国当代文学史》一书中曾指出:“伤痕文学”直接起因于揭露“文革”灾难和描述知青、知识分子等人物的悲剧性遭遇作品的大量出现……这些作品往往具有感伤的、悲剧性的情感基调和揭露性的取材趋向。(26)但由于政治因素、社会环境等多方面原因,中国本土的“伤痕文学”摆脱不了自身的意识形态惯性和文化语境,这就使得其书写视角通常集中在单一层面,叙述也较为含蓄和隐晦,缺乏一种“跳出历史看历史的洒脱”。(27)

相比之下,海外华人作家地理和语境上的优势使其可以较从容、客观地进行叙述和反思,而且深受中西方两种文化影响和启发的他们,在反思政治、社会的同时,更带着尖锐的眼光审视政治中的个人和人性本相。(28)因此,包括《红浮萍》在内的许多海外华人的“伤痕叙述”填补了中国本土的“伤痕文学”与“反思文学”的空白,对此类文学涉及的相关主题、叙述手法等方面都进行了有效的补充。

《红浮萍》正是一部极佳的样本,小说对“红色中国”题材的描写为大陆的文革等历史的写作提供了一个参照系,探讨作家在中西方文化交互影响下对故国和故国经历的回望书写,有助于加深大陆对文革等历史书写的理解。而且,比照海外写作与大陆书写的异同,可以使我们对海外华人的生存经验、思想演变、文化认同等方面有更深的认识。

而从大范围的海外华人文学来看,由于每位海外华人作家具有各自独特的人生背景和生活经验,异乡文化影响的程度也深浅各异,因此他们的书写更为私人化、多样化,还时常带有背井离乡而产生的“惊人的敏感”。严歌苓就对此做过形象的比喻:“侥幸我有这样远离故土的机会,像一个生命的移植——将自己连根拔起,再往一片新土上栽植,而在新土上扎根之前,这个生命的全部根须是裸露的,像是裸露着的全部神经。因此我自然是惊人地敏感。伤痛也好,慰藉也好,都在这种敏感中夸张了,都在夸张中形成强烈的形象和故事。于是便出来一个又一个小说”(29)。正是因为这种惊人的敏感,海外华人作家的写作通常具有同大陆本土作家不同的切入角度、叙事特色、行文思路、写作诉求等等,他们在生命的移植和生存的错位中形成了新的更新和演变。正如饶教授所说的“新语境下的一种延伸”,延伸意味着发展、变革、补充,海外华人文学的本源是中国本土文学,与其有着千丝万缕、无法割断的联系,而海外华人作家身份的多重性和流动性使他们的写作必然呈现出多样的色彩。他们所提供的新角度、新手法,是中国传统文化与异国文化碰撞激发出的新火花,是中国文学盛开在异域的奇葩。这株嫁接而成的奇葩对土生土长的中国本土文学提供了一个参照系,具有非常重要的诗学意义。

但是我们仍需看到的是,海外华人作家所处的异域环境虽然提供其新的灵感和思路,它同时也是海外华人作家一直在斗争、协商的对象。海外华人文学不仅要受到原乡中国的影响,外国主流社会中的权力话语、出版机制、对华人的刻板化印象等等都是海外作家不得不时时抗争的。以《红浮萍》为例,它的英文版目录与中文版目录就有很大区别。在英文版的目录中,第一章的题目是“故乡和外婆的神秘”,第八章是“在林区躲藏”,第九章是“没有妈妈的家——父亲的日记和我出生的秘密”,第十二章是“谜语中的男人”。这几章标题中的“神秘”、“躲藏”、“日记”、“秘密”和“谜语”这些词都具有强烈的私人色彩和神秘意味。除了这些私人化和神秘化的章节名称,还有浓郁政治气息的章节名称,比如第二章叫做“时代漩涡中的年轻女孩”,第四章是“一个右派的产生:1957年的反右派运动”,第六章是“寄宿学校和头上的乌云”,第七章是“无产阶级文化大革命的浪潮——1966年的剧变”,第十一章叫做“革命之路”。正因如此,加拿大的很多主流媒体对《红浮萍》英文版的反应和评论也相应地充满了对中国的“红色”解读,例如加拿大文学方面权威的“Books in Canada”杂志就认为“正是承认人性的复杂和中国历史的透彻掌握,才使得李彦以如此丰富的情感记录毛的统治时期”。(30)李彦在接受赵庆庆的采访时一再强调:“有些评论家说,中国大陆移民作者‘沾了题材的光,迎合西方人,误导西方读者等说法,我感觉,多少带些主观想象的味道”。(31)但是对比中英文两个版本的目录,《红浮萍》英文版目录所具有的私人化、神秘化、政治化的倾向还是难以否认的。

除了《红浮萍》之外,其实很多海外华人文学作品都带有强烈的中国色彩。比如在美加等国出版的华人作品的封面很多都带有族裔色彩,或用作家自己与家庭的照片,或用龙、凤等鲜明的中华文化符号。这也许是出于与作品内容相符的需要,也许是出版社的营销策略,都是各种各样的权力在运作。但不管怎样,海外华人在异域出版的作品始终是与当地的主流文化及异域对中国的认识、态度处于斗争、协商、甚至迎合的复杂关系中的。因此,对连接中西方文化的海外华人作家而言,他们在书写与中国有关的题材,尤其是文革等“自揭家丑”的敏感题材时,应时刻对自身所担负的责任和可能产生的自我东方化效果保持警醒。

① Christian Metz. Film Language: A Semiotics of Cinema. Michael Taylor trans.. New York: Oxford University Press, 1974, p.18.

②(14) [荷]米克·巴尔:《叙事学:叙事理论导论(第二版)》,谭君强译,中国社会科学出版社2003年版,第97页;第97页。

③ [法]热拉尔·热奈特:《 叙事话语 新叙事话语》,王文融译,中国社会科学出版社1990年版,第129-130页。

④(24) 刘再复:《历史的见证与人性的见证——读李彦的〈红浮萍〉》,李彦《红浮萍》,作家出版社2010年版,第2页;第2页。

⑤⑧⑨⑩(11)(12)(13)(15)(18)(19)(23) [加]李彦:《红浮萍》,作家出版社2010年版,第112页;第136页;第129页;第8页;第9页;第201页;第1页;第320页;第127页;第127页;第206页。

⑥ [法]托多洛夫:《叙事作为话语》,朱毅译,张寅德编选《叙述学研究》,中国社会科学出版社1989年版,第299页。

⑦ 胡亚敏:《叙事学(第二版)》,华中师范大学出版社2004年版,第25页。

(16) [英]柯里:《后现代叙事理论》,宁一中译,北京大学出版社2003年版,第26页。

(17) 谭君强:《叙事理论与审美文化》,中国社会科学出版社2002年版,第76页。

(20) 饶芃子:《海外华文文学与文化认同》,《世界华文文学的新视野》,中国社会科学出版社2005年版,第62页。

(21) 转引自[美]陈瑞琳:从《红浮萍》到《嫁得西风》——读加拿大女作家李彦的中、英小说[OL]. http://vip.book.sina. com.cn/book/chapter_70971_49080.html

(22)(31) 赵庆庆:风起于《红浮萍》——访加拿大双语作家李彦[OL]. 左岸文化网. http://www.eduww.com/Article/200912/26406.html

(25) 参考饶芃子教授2010年6月30日在暨南大学2009级文艺学博士生的“海外华人诗学”课程上的讲义。

(26) 洪子诚:《中国当代文学史》,北京大学出版社1999年版,第256-257页。

(27)(28) 宁敏:《多重视角观照下的“文革”记忆——从陈若曦、严歌苓、李碧华看海外女作家的“文革”书写》,郑州大学出版社2006年版,第31页;第38页。

(29) [美]严歌苓:《少女小渔》,《严歌苓文集》,当代世界出版社2003年版,第271页。

(30) Eva Tihanyi.“Review on Daughters of the Red Land”. Books in Canada. February 1996. http://booksincanada.com/article_view.

(责任编辑:黄洁玲)