大寨行记

2012-04-29熊炜

熊炜

(一)

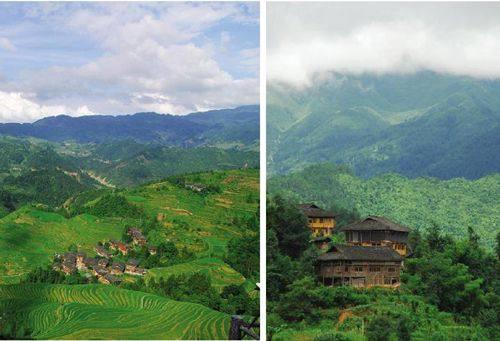

坐了两个半小时的汽车,到大寨时已是日上三竿。这几日桂林出奇的热,全然没有天凉好个秋的爽快,山谷中倒是少了暑气,但烟雾薄薄的氤氲着,远方的景致便是白天也看不清。这是我第二次进山看梯田,与头一次的区别,身边的人由老公变成了小姨。她算是家族里最最有活力的长辈之一,另一位是已逾80高龄的奶奶。比起她们,我在精神上反而更近迟暮。由于不习惯早起,我在车上睡过了一山又一山,耳旁时而会划过小姨对山中景致的惊叹。睁眼望时,已是满山青翠,间或有微微泛黄的田洼,看来离水稻成熟的时节还是早了,第一次来时,大寨就像个分层的金色蛋糕,那种漫山遍野的金黄,把我和老公惊得半晌都合不上嘴。大寨其实只是梯田景区脚下的一座瑶寨,大约因为规模较大的缘故,景区以此命名。一到山寨门口,我们就被几位当地的妇女团团围住,说是可以领路和背包,所有行李背上山15块钱,我们因为东西不多就婉言谢绝了,一些年纪轻的会腼腆的止步,也有几个年长者一路尾随而来,直到确定我们不会改变主意才开始回头。进山的时候也一路逢着这样的妇女,头上皆缠着墨色头巾,前端露出整齐的发髻,年长者的发色也是漆黑油亮的,说是顶着出嫁时就绞下的青丝。衣服则有不同,年轻人的穿着明显艳丽许多,据当地人说,从服饰上就可以辨别她们是否嫁娶。我猜她们一定是非常爱美的民族,因为周身的装缀极其考究,连老太太耳上的银环也是逞白雪亮的,后来才知道她们天天都会仔细擦拭。耳环因为份量很足的缘故,许多人的耳洞都被拉扯得很大,这在当地却是生活富足美满的象征。奇怪的是,只有女人上前询问背包事宜,便是很沉的行李她们也用竹篓背着,往往留给路人一个佝偻前行的背影,脚步却轻快,一溜烟的工夫能把我们拉下好大一截,娶得这样手脚麻利的婆娘,不晓得他们的男人都在从事怎样的生计。其实早些年的时候,大寨的名气远不如龙嵴,却因为道路坚阻且开发较晚,反而更好地保留了当地的民族风味,这几年也一跃成为桂林旅游的热点。小姨是名副其实的驴友,从网上搜得的旅游信息可谓吃穿住行无所不包,足以匹敌当地的导游。结果我这个桂林人倒成了外来客,一路上乐得安逸。上山的一路,所见的梯田景致并不多。因为我们计划先到住处放完行李再细细赏玩,所以抄了陡而直的近道。住所美景楼是小姨一早就定好了的,位置接近一号景区,和最佳观景点全景楼半山之差,位置比较理想。我们被一个阿婆带到了山腰,美景楼的老板说好了在那和她交接。

(二)

我的乡土观念,由于住所长期随同父母的工作调动而迁徙,时常是模糊和泛化的。并不是不存在或是淡漠,只是从幼时起就不知道该把家乡定义为祖籍、出生地还是生活之所。住处也一直是变化的,从沿海到内地,从滨海之城到山水之都,之后我把家安在了上海,被列为“新上海人”的族群,自己好象一直走一条北上的路线。这些住过的城市都各有各的美,也留存了我不同年纪的生活记忆,爱与忧愁在他们的街道与屋檐下成长发酵,是说不出孰轻孰重的。所以我固执地认为,有家人的地方就一定是家乡,于是我又有了许多老乡,包括这次在旅途中遇上的彦斌,我称他为“七宝老乡”。我们是在登山的途中踫上的,他背一个硕大的背包,里边却不是很鼓的样子。美景楼的人来接我们时,他也正巧在寻找住处,自然就同路,也自然就攀谈起来。行到美景楼时,我了解到他不仅家住上海,而且离我家只一街之隔,这实在是不可思议,更巧的是他居然也是从部队到地方工作的。最后,我们决定结伴而行,为的是这份千里之外的巧遇,也为在水泥城市中冰冷擦肩,而在旷野之地才坦然以对的陌生心灵。登上田头寨,大寨的美开始显现出来,梯田的线条优美而流畅,像无数条乐谱在山间缠绕,很难想像这是人类在开垦山地时造就的风景,因为实在太过美丽与宏大,超过了语言所能企及。据说,瑶家祖先是从洞庭一带迁至这里的,在没有耕地的情况下选择画地作田,通过几百年的勤劳耕作才形成了现在的规模。刚与柔、力与美、劳作与艺术的奇妙结合共同谱写了大寨的灵动乐章。大约花了一个小时光景,我们爬到了美景楼,吃了当地的土菜,也许是因为饿了的原故,感觉格外香。小姨提议去金佛顶看落日,说那里才能见到大寨最美的日落风景。于是我们向老板打听好路线,一位小伙自告奋勇地当了导游,说好带路费20元,我们便向金佛顶进发了。

(三)

从美景楼看金佛顶,可谓是青山在望,可要行至山顶,却要翻过好几个山头。老板介绍了两条路线,一条是石板路,相对平整易行,却要重新折返至大寨,再从大寨登顶。另一条是当地人常行的土路,比较狭窄,路程却近,也能少些攀爬之苦。我们选择了后者,老板看了一下钟点,说:“现在出发,还能赶在天黑之前回来。”于是一行4人就这样上路了,领路的男孩姓潘,二十出头年纪,操一口苗音很重的普通话,性格甚是开朗,一路妙语不断,给旅途增添了另一番乐趣。大约二十分钟路程,我们越过了一号景点西山韶乐,然后进入老板口中所说的土路。的的确确是土路,依山势而行,最宽处也不过三四十公分,窄处仅容一足之便,偶尔也有泥泞和沟涧,因为天气晴朗,总还是不碍事的。许多时候,我们在密林深处小心地踩着脚印,因为小潘说山中有蛇,要多几分小心,路边一面有崖,虽不十分险峻,却也难辨深浅。但更多时候,我们安乐于青山幽林带来的恬适心境,跨越河涧时,就享受芳草鲜美、清流涤石之乐;穿过田梗时,亦会在田间野地多做些停留,掬稻香,听虫鸣。小潘会使一种用竹杖捉蜻蜓的功夫,捉了就放。而彦斌不知在哪儿摘了一种蕨类的草,弯成头冠,给每个人戴了,说是团帽。这番孩童般的天真是许久也未亲近了的,那天是不是应该唱首游击队之歌呢,至少应该唱唱走在乡间的小路上。前后花了两个小时,我们终于登到金佛顶了。一路赶着太阳走,还是让我们跑到了太阳公公的前面。顶上已有若干摄影爱好者在平台上架枪设炮了,很快地,太阳摆完了它最庸懒、最羞涩的pose,慢悠悠地沉入了群山之间,天空留下了一片酡红的色彩,整个梯田也似薄醉般地妩媚起来,远处有山歌在流淌,像是耕种了一天的农人要回家了,我们也踏上了归途,结束了大寨的一天。