伟大成就

2012-04-29

中国正在举办着世界上最大规模的职业教育。党和国家实施一系列重大举措,大力推动职业教育改革发展,初步建立起具有中国特色的现代职业教育体系框架,布局结构不断优化,基础能力不断加强,人才培养质量不断提升,为社会主义现代化建设培养了数以亿计的高素质劳动者和数以千万计的高技能专门人才,为经济繁荣、社会进步、人民幸福、国家昌盛作出了巨大贡献。

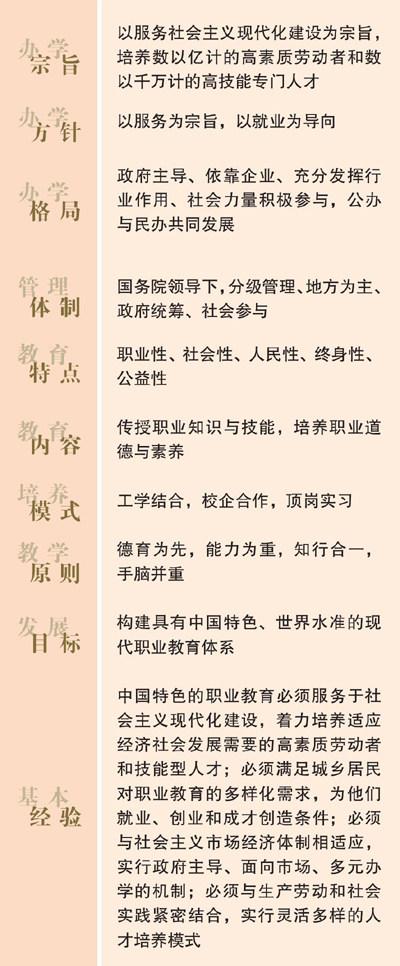

职业教育科学发展理念深入人心,对职业教育本质特征和办学规律的认识不断深化。

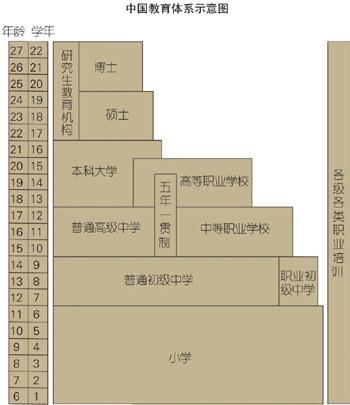

中等和高等职业教育招生和在校生数量持续扩大,办学规模实现历史性突破。

适应经济发展方式转变和产业结构调整要求,职业教育布局结构进一步优化。

2010年,中高等职业教育招生规模近1200万人(不含港澳台地区。下同),在校生规模达到3200万人,分别占到高中阶段教育和高等教育的半壁江山。

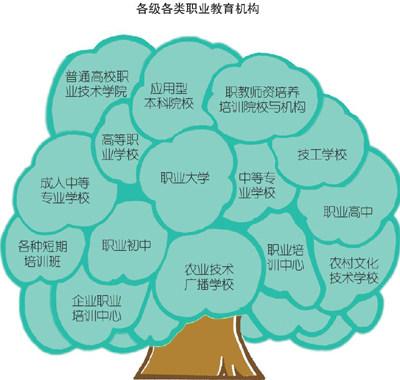

深化办学体制和管理制度改革,建立起具有中国特色的现代职业教育体系框架。

投入大幅度增加,办学条件明显改善,职业教育基础能力全面增强。

以提高教育教学质量为重点,培养出一支现代化建设亟需的高素质技能人才大军。

人才培养

2006~2010年,中等职业学校累计培养毕业生2881万人,高等职业学校累计培养毕业生1341万人。

社会培训

“十一五”期间,全国各级各类职业教育开展社会培训7.5亿人次。

普及高中阶段教育

农村劳动力转移培训

“十一五”期间,全国各级各类职业教育开展农村劳动力转移培训1.85亿人次。

促进社会公平

“十一五”期间,中央和各地方财政共安排600多亿元用于中等职业教育学生资助,中等职业学校在校一、二年级农村户籍、县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生每年享受1500元国家助学金。从2009年秋季起,国家对中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生实施免学费政策,2010年免学费范围扩大至城市家庭经济困难学生。2011年,中央和地方财政投入免学费资金79亿元,覆盖了395万名中职学生。

东西部职教均衡发展

2003年,国家启动东西部职业教育合作办学。2011年,全国有20多个省(自治区、直辖市)和计划单列市建立了职业教育对口合作关系,近3000所职业院校开展了合作办学,东西部、城乡联合招生30多万人。

民族地区职校生培养

2010年、2011年,国家相继启动国家重点中职学校举办内地西藏班、新疆班工作,天津等19个东中部地区省(市)面向两地共招生6300多人,支持民族地区人才培养,促进民族团结融合。

震区职校生安置

2008年,汶川大地震后,四川18个重灾县(市)辖属的27所中职学校共有4.67万名学生陆续被妥善转移到18个对口支援的省市复学复课和实习就业。

2010年,玉树地震后,青海省安排5074名中职学生转移到四川、辽宁、河北、山西、天津、山东、宁夏等地完成学业。

加快高技能人才培养

2005年,全国高技能人才数量为1984万人,占技能劳动者总量的21.8%。2010年底,全国高技能人才增至2856万人,占技能劳动者总量的25.5%。5年时间里,增加872万人,增长约44%。

支持文化建设

职业院校不断加强德育工作和校园文化建设,在建设社会主义核心价值体系、弘扬中华传统美德、促进社会主义文化大发展大繁荣中作出了重要贡献。职业院校积极开设民族文化和民间工艺专业,注重非物质文化遗产的继承和传播,在发展各民族传统文化和民间技艺方面发挥了重要作用。

国家大力推进民族地区职业教育事业发展,重点建设民族职业院校和民族特色专业,为民族地区经济建设和社会繁荣培养了大批有知识、有技能的高素质专门人才。2011年首次举办民族地区职校生才艺展示活动,充分展示了民族地区职业教育服务地方经济社会,弘扬民族传统文化的重要作用。