“天涯海角”:世界尽头or新的起点?

2012-04-25撰文祝枕漱

撰文/祝枕漱

“天涯海角”:世界尽头or新的起点?

撰文/祝枕漱

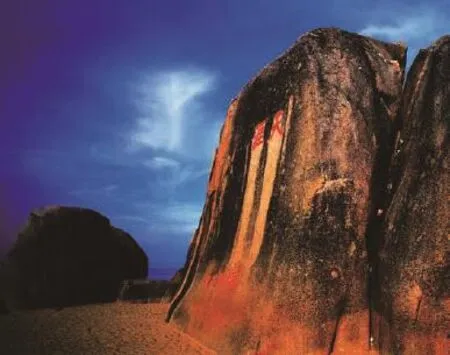

中国海南岛的“天涯海角”

英国康沃尔郡的兰兹角

歌曲《送别》中有一句“天之涯,地之角,知交半零落”,抒发知交零落天涯的心灵悲慨,最是动人。实际上,“天之涯,地之角”并非李叔同的首创,唐代韩愈的《祭十二郎文》就有“一在天之涯,一在地之角”的句子;另外,南北朝时期的陈朝文人徐陵在《武皇帝作相时与岭南酋豪书》中也感慨:“天涯藐藐,地角悠悠,言面无由,但以情企。”宋代张世南在《游宦记闻》中说得就更准确了:“今之远宦及远服贾者,皆曰天涯海角。”在怀念远方的亲友时,中国古代诗人经常喜欢用“天涯海角”抒发情感,如唐代王勃的“海内存知己,天涯若比邻”,白居易的“春生何处暗周游,海角天涯遍始休”。

到底有没有“天之涯,海之角”?

世上到底有没有“天之涯,海之角”呢?这个问题对于今天的我们来说,已经有了答案,但在科学不甚昌明、交通尤其闭塞的古代,却是一个不折不扣的千古疑惑。他们朝未知的世界进发,走到再也无法向前的时候,眼前是茫茫大海,前方再也没有可行的路,仿佛真的走到了世界的尽头,于是,这个最终到达的地方就成为了他们对世界尽头的理解,想象中的“天涯海角”由此诞生。

那么,古代中国人给我们留下的“天涯海角”又在什么地方呢?张子桢主编的《中国地理知识》一书中非常明确地指出我国确实有“天涯海角”这个地方,它就在海南岛最南端三亚市场马岭附近的一个美丽的海湾处。书中这样描述:“在一片怪石中,有两块嶙峋的巨石,一个上凿‘天涯’,另一个上刻‘海角’,两相对峙,蔚为壮观。”至今,我们还能看到那两块镌刻着“天涯”和“海角”的巨石。据传,巨石上的“天涯”二字是北宋文学家苏东坡所题,那里现在还保留有苏公祠,祠内有苏东坡的石刻像和数块墨迹碑等。崖县(今天的海南三亚市)在古代交通十分闭塞,苏东坡贬谪海南时,大抵不会想到900多年后的今天,那里会变成一个旅游城市。

但还有另一种说法,“天涯海角”不止一处,并非专指崖县。据南宋周去非的《岭外代答》卷一记载:“钦州有天涯亭,廉州有海角亭,二郡盖南辕穷途也。钦远于廉,则天涯之名,甚于海角之可悲矣。”可见,早在宋代,钦、廉二州(今天的广西灵山和合浦两地)就已有“天涯亭”、“海角亭”了。而崖县的“天涯”、“海角”刻石,据考证刻于清代,比起钦、廉二州的“天涯亭”、“海角亭”来,不知晚了多少。

罗卡角,曾经葡萄牙人眼中的世界边缘。

世界各地的“天涯海角”

实际上,“天涯海角”的说法不是中国人的“专利”,不同地域不同民族在看待世界时,都有他们想象的边缘。在欧亚大陆的另一端欧洲,也有一个类似于“天涯海角”的地方,它就是西南欧的葡萄牙罗卡角。

罗卡角是葡萄牙陆地伸向大西洋的海岬,处于葡萄牙的最西端,也是整个欧亚大陆的最西点。“罗卡”的意思是岩石,岩石角上立着一块朴素的石碑,上面铭刻着数字和诗句:数字表示经度和纬度(北纬38度47分,西经9度30分),说明此地是欧洲大陆的最西端。诗句是以葡萄牙语写的:(“陆止于此,海始于斯”),明确地指出了这是葡萄牙人眼中的世界边缘。

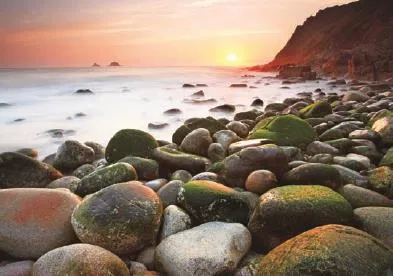

兰兹角的迷人风光,如今这里游客络绎不绝。

乌斯怀亚是世界上最南端的城市,如今,人们从这里起航前往南极洲。

无独有偶,与欧亚大陆隔海相望的英国也有自己的“天涯海角”——康沃尔郡的兰兹角(Land's End,直译过来就是“陆地的尽头”),当地的中文旅游手册则干脆将它称为“天涯海角”。兰兹角位于康沃尔半岛的顶端,是一处三面环海的地方。兰兹角峭壁上有一块白色木牌,上面写着:“距离纽约3147英里。”这就是英国的土地尽头了,不过,需要说明的是,英国人对“天涯海角”与中国人对“天涯海角”的认识是不尽相同的,中国人一提到“天涯海角”,想到的是旅行者能到达的最远的地方,但对于身处四面环海的英国人而言,“天涯海角”却是船只远航的出发点。

英国的南部海岸有许多历史悠久的港口,它们是英国历史上最发达的地区,其中西南港口最为出名,因为从那里出发,无论到欧洲大陆或是美国,都比较近。相比之下,“兰兹角”反而不是一个正式的港口,只是由于它处于英格兰西南角的特殊位置,才会承载远航出发点的象征意义。

看来,每个地域的人都有自己的“世界尽头”。就整个人类社会的迁徙史来说,也有一个“天涯海角”,它就是地处南纬54度47分的阿根廷火地岛地区首府乌斯怀亚,它也是世界最南端的城市。人类学研究表明,人类是5~6万年前走出非洲进入其他各大洲的,而进入东北亚的印地安人在1万年前才有机会越过白令海峡进入美洲,他们不断地向南迁徙,最后来到了火地岛,人类占领各大洲的迁移史暂时告一段落。

如今,这个堪称世界上最南端的居民点成为了人们起航前往南极洲的自由港。乌斯怀亚距离南极只有800千米,从这里起航,越过德雷克海峡,两天便可到达南极洲。在乌斯怀亚,还有一家名为“世界尽头”的小邮局,里面出售印有“世界尽头”邮政字样的明信片,纷至沓来的游客令这里热闹至极。

每一处“天涯海角”都标志着人类的一个求知阶段,那里有我们无法忘怀的记忆。

人类的“天涯海角”情结

早在公元前6世纪的古希腊, 数学家毕达哥拉斯就提出地圆说的概念。大航海时代,麦哲伦船队的环球航行更是直接证明了地圆说。让人疑惑的是,我们为什么还要保留“天涯海角”这个印迹,为什么还要把世界上的某个地方定名为“天涯海角”呢?

人类几千年文明,对未知世界的探求贯穿了整个文明史。无论是中国的“天涯海角”,还是欧洲的兰兹角、罗卡角,每一处都刻上了人类无法遗忘的记忆,它们标志着人类的追寻过程曾经达到一个极点,而这个极点反过来又是人类进一步探求的新起点。

另外,“天涯海角”更包含着“远方”的意义。西方文明很大程度上是从不断对远方的发现与征服中发展起来的,尤其是大航海时代,所以他们会对“天涯海角”这类远方的隐喻产生崇拜的心理。

与西方文化的海洋气质不同,中国自古以来就是一个农业型社会,家的观念与农业人生实不可分。对于中国人来说,田园与故乡几乎涵括了人的一切价值,怎么可能也有“远方”的观念呢?要知道,“恋土重迁”是中华民族人文性格的重要组成部分,它构成了华夏文明相当有特色的一面。但既然如此,那么,恋家为何又舍家呢?这就与中华民族另一鲜明的人文性格有关了,即“远方祟拜”。

从心理学的角度来看,远方祟拜无非是对异地求新、求知、求奇的向往。人对新奇世界的不懈追求,是人类不断突破自我局限、超越自身的动机与结果。因为对周围生活环境的厌倦,所以远方的一切未知事物都是极富新鲜感的体验,而喜新厌旧恰恰是人之本性,远方祟拜也正是基于人类的此种心性,在时机成熟的条件下,化动机为行动;从文化角度来看,远方祟拜与传统文化观念提倡的“读万卷书,行万里路”不无关系,中国文化中有求实求真的特质,讲究经世致用,非耳闻目睹无以增学问之广博。这种文化性格就塑造了中国人对“天涯海角”极其复杂的心理。“天涯海角”的存在,一方面让人有了思乡念亲的情感寄托;另一方面表明了对未知世界探求所达到的某种极致。