由个案引发的现代科普创作之思考

2012-04-24上海市环境科学研究院戚雁俊

上海市环境科学研究院 戚雁俊

由个案引发的现代科普创作之思考

上海市环境科学研究院 戚雁俊

基于科普创作之调查问卷方法的案例,分析和研究了科学研究与科学普及(科普创作)的关系。结果表明,在逻辑而理性地认知世界、改造世界方面,科学研究与科学普及是相通的,科技创新本身就是一个科学幻想的过程,且科普创作对科学研究能够起到融会贯通、触类旁通和举一反三的促进作用。科普作家要结合自身专业领域,带着浓厚的创作兴趣,掌握一定的科普方法,就能创作出好的科普作品。

现代科普 个案 创作 方法

科普创作是一项非常有社会意义的工作,已经得到大多数科学家的首肯和赞同,认为科普创作不仅有利于科普作品的准确性和前瞻性,还能够保证科普作品的原创性。但调查表明只有其中的三分之一的科学家曾参与过科普创作,究其表象往往碍于时间和精力的限制[1]。

其实,现代科普创作及其作品并非千篇一律,既有科普文学创作和科普艺术创作,也有科普理论创作和科普研究创作等不同的类别和形式[2]。科学研究与科学普及的关系,犹如车之左右轮、鸟之两羽翼。本文尝试通过典型科普案例的比对分析,在说明现代科普创作同样可以激发科学研究灵感的同时,结合自身科普创作的体会与思考,提出只要结合自身专业领域,具有浓厚的创作兴趣,掌握一定的科普方法,就能创作出好的科普作品。

1 现代科普创作案例分析

1.1 科普研究方法个案简述

众所周知,以科普理论和科普研究为代表的科普创作,诸如科学素质典型调查[3-4],科普活动的效果评估[5-6]等,离不开采用调查问卷的方法,收集各种各样的科普数据资料,进行必要的科普分析、需求判断和问题探究。为此,我们针对科普调查进行了问卷设计方面的研究[7]。

首先,从科普调查问卷的类型着手,讨论不同调查问卷的形式;其次,剖析科普调查问卷的结构;进而,重点调查问卷设计要素,包括问卷中所涉及问题的种类和结构、问题设计的原则以及实际设计技巧等;最后,得出了“鱼刺图-调查问卷”设计流程(见图1)。

图1 调查问卷鱼骨(刺)图设计

1.2 环境科学方法个案简述

公众参与环境影响评价(Environmental Impact Assessment,简称环评或EIA),既是推进经济发展,维护公众利益,也是致力环境保护和生态建设的重要途径。但由于环评问卷内容的简单化,加之专业术语误导公众的现象,使得公众参与流于一种形式,或多或少失去了EIA促进建设项目及其规划科学决策、民主决策的初衷。即在环境科学专业工作领域,同样需要这种调查问卷的方法。

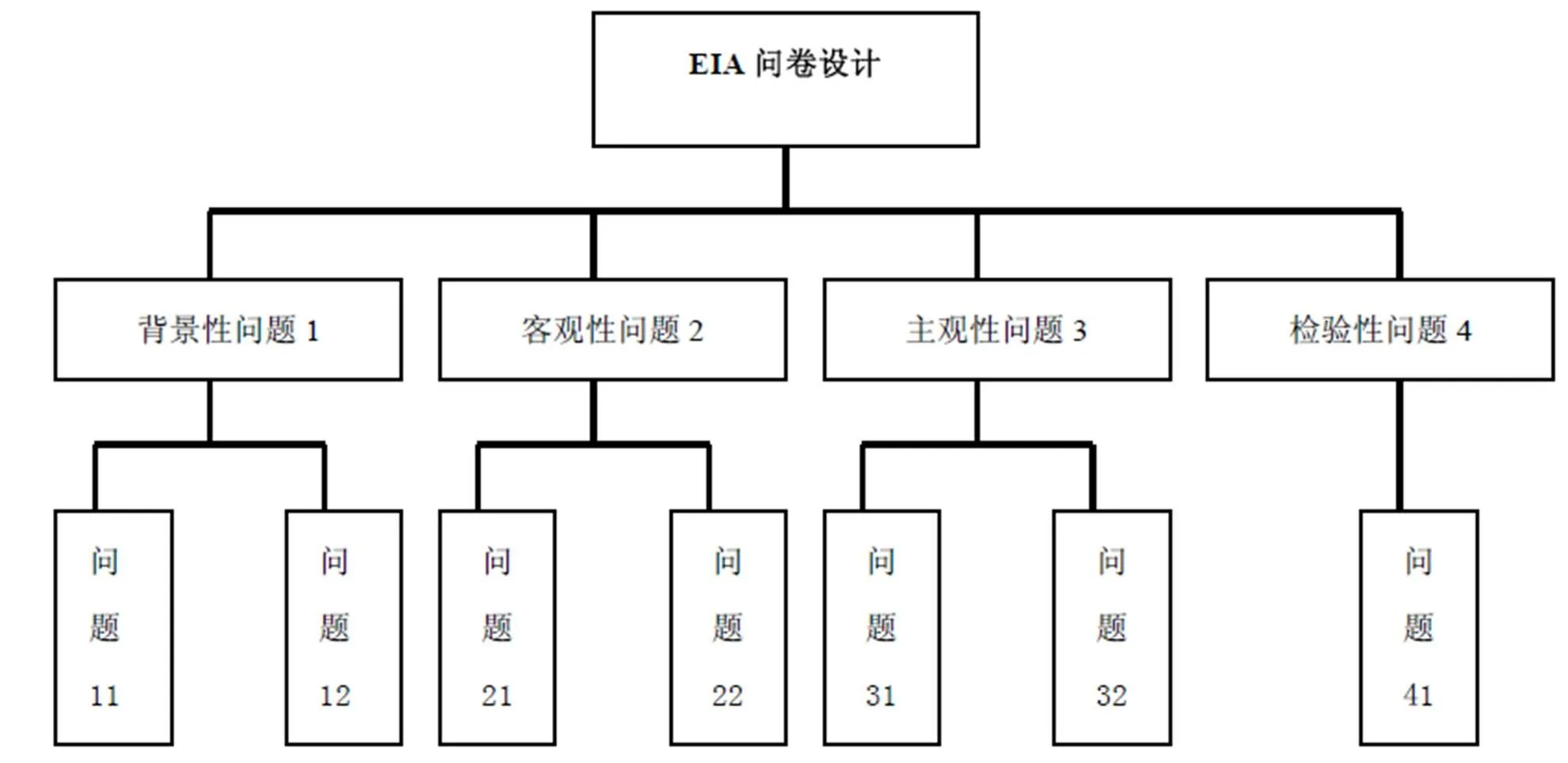

我们将前述科普研究方法中所得到的调查问卷设计理念及其技巧,应用到环境科学的专业工作实践中,得到了环境科学研究领域的初步认同。在取得《EIA公众参与及问卷设计的实证研究》成果[8]的同时,也开拓了调查问卷的方法。即除了图1所论及的“鱼刺图-调查问卷”设计流程外,还研究出指标体系法的设计流程(见图2)。

图2 调查问卷指标体系法设计

1.3 科学研究与科普创作的关系

有文献[9]认为“科学研究从开始到结束的每个重要环节,都离不开科普创作:科学研究的开题报告本身,就是一篇原创性科普作品;把科学研究结果用文字娓娓道来,也是优秀科普作品”,并且提出“这些对科学研究如此重要的文字资料整理工作,从本质上来说就是科普创作”。基于该论点一味地强调和突出科学研究与科普创作的共同之处,忽略了二者之间毕竟存在的明显区别,它或多或少会给人一种牵强附会的压抑感,一时半会可能在学术界难以形成共识。有关科学研究与科普创作的关系,我们尝试从不同的维度来加以阐述。

⑴科学研究与科普创作,具有目标的一致性。无论是科学研究,还是科普创作的初衷和目的,都是为了更好地认识世界、改造世界和造福人类。

⑵科学研究与科普创作,具有相通的基础和机理。科学研究是逻辑而理性地借鉴现有的知识、思想、精神和方法来探索未知世界,科普创作乃是逻辑而理性地传播现有的科学知识、科学思想、科学精神和科学方法让公众理解科学。

⑷科学研究与科普创作,具有表达的相似性。任何的科学发现和发明创造,都需要通过语言、文字、符号和其他媒介来进行表述,而科普创作同样离不开这些语言、文字、符号等和表述媒介。

⑸科学研究与科普创作,具有融会贯通和相互促进的作用。机器人三定律,即机器人不得伤害人类,或袖手旁观坐视人类受到伤害;除非违背第一法则,机器人必须服从人类的命令;在不违背第一及第二法则下,机器人必须保护自己。它原本是阿西莫夫在科幻小说中虚构的学说,现如今已经成为机器人学术界研究的“金科玉律”,就是一个极富逻辑的佐证。

⑹科学研究与科普创作,具有各自不同的方式和侧重点。科学研究往往需要借助高精尖的仪器,偏重于发现和发明创造,而科普创作大都采用公众易于理解、接受和参与的方式,侧重于展示科学的魅力。

2 科普创作的几点思考

2.1 应当结合自身专业领域

对于大多数科技工作者而言,科普创作毕竟不是我们的专业领域,也不是我们的本职工作。所以,有关科普创作,无论其所涵盖的内容,还是所涉及方法,我们科普实践的结果及其体会,就是科普创作应当结合自身专业领域。对于这一点,上海市科普作家协会中的许多前辈,都给我们展示了不少的经典案例,也是值得我们不断学习和追求的榜样。

结合自身专业领域开展科普创新,尤其是对我们青年知识分子来说,显得更加具有积极的重要作用。因为科普创作本身,既是一个传递科学知识、思想、精神和方法的过程,也是一个再学习的过程,或许还是一个源自科学幻想的创新过程。首先,在传承专业知识和业务技能的同时,青年知识分子的成长和成才,不仅伴随着不断的学习,同样也伴随着持续地发出光和热,而科普创作无疑是现阶段青年知识分子参与社会、奉献社会的有效途径之一;其次,在科普创作实践和再学习之中,可以发现问题的所在,进而产生智慧的火花,迸发创新的灵感,前述的图1和2就是一个小小证明。

2.2 应当具有浓厚的兴趣

从理论上讲,每一个科技工作者都具有科普创作的潜力,然而我们的科普实践表明,并非每一个科技工作者都愿意去开发自身的这种潜力。这不仅需要适度的理由和恰当的机会,也还需要有这方面的兴趣,即兴趣、理由和机会,构成科普创作的充分条件,而这三要素的有机组合,则构成科普创作的必要条件。

兴趣并不是先天就有的一种兴致,人们对事物喜好或关切情绪的增加或降低,主要取决于把握爱好的内在联系。由此可见兴趣不仅需要培养,而且也是能够培养出来的。上海市科普作家协会在培养青少年科普兴趣和参与创作方面,已经形成了一种良性机制,也取得了相当可喜的成果,我们也受益匪浅。一是开展“上海市大中学生科普征文”,二是举办“上海市大学生科普创作培训班”。

培养兴趣的方法可以是多种多样的,也是因人而异的。我们培养自身科普兴趣的体会可以表述为“一个理念和两个定位”。“一个理念”即把握科学研究与科普创作的关系,“两个定位”分别是指结合专业领域和借助共性内容。

对于结合专业领域,培养科普兴趣,进而开展科普创作,比较容易理解,而且上海科普作家群体相继创新出许多引人入胜的科普精品,如荣获2009年度国家科学技术进步奖二等奖的《多彩的昆虫世界》[10](作者系生物学专业背景),以及荣获2010年度国家科学技术进步奖二等奖的《追星——关于天文、历史、艺术与宗教的传奇》[11](作者系天文学专业背景)等。

对于借助共性内容,培养科普兴趣,就其浅层次含义而言,既比较容易理解,也比较容易找到共性内容,如专业论文与科普创作,都是通过语言文字来逻辑地表达、阐述作者的思想内容,而深入浅出的科普创作,可以促进专业论文的更加条理分明。但以这种浅层次共性内容来维持长时间的科普兴趣,不仅有一定的难度,也可以解释目前科普创作并不兴盛的现状。

就深层次共性内容而言,一是不那么容易理解,二是也难以很快找到共性内容。而《追星》一书的特色在于把关于天文、历史、艺术与宗教等有机地融合在一起,即深层次共性内容的集合,使得公众在接受科学知识的同时,潜移默化地受到人文精神的关怀和熏陶。当然,前述调查问卷方法既是科普研究创作,也是环境评价公众参与的共性内容,对于我们科普创作兴趣的培养,同样具有潜移默化的积极作用。

2.3 应当掌握一定的方法

大家知道,学习需要方法,工作和生活需要方法,同样科普创作也需要方法,而且现代科普创作尤其强调方法。所谓方法,就是指为实现预定目标,所采取若干途径、步骤、手段或程序的集合。一个好的科普创作,首先需要应用逻辑的写作方法,其次通过类似深入浅出、理性对照的方法,使得科普创作成为通俗易懂和喜闻乐见的科普精品。

但凡看过阿西莫夫《机器人》等脍炙人口科幻小说的读者,可以伴随着时光的流逝和记忆的流失,淡忘阿西莫夫的“机器人三定律”,但没有人会忘记“人类与机器人”的区别,即有否“肚脐眼”的判别标准,这就是阿西莫夫技巧性运用比较的方法,给我们带来过目不忘的科学幻想。

由此可见,方法的重要性一是可以事半功倍,二是可以体现逻辑思维。即掌握好的方法能够用较短的时间,通过正确而合理的途径、步骤、手段或程序,达到好的预期效果。同样,方法也有宏观、中观和微观之分,以医学科普为例,类似感冒的对症下药是微观层面的科普方法;涉及肌体诊治可划分到中观层面的科普方法;至于公众健康养生则属于宏观层面的科普方法。

3 结语

1)调查问卷方法的案例及其分析表明,科学研究与科学普及在逻辑而理性地认知世界、改造世界方面是相通的,因为科技创新本身,就是一个科学幻想的过程。

2)传统科普主要局限于科普文学创作和科普艺术创作,而现代科普创作已经拓展到科普理论创作和科普研究创作。

3)结合自身专业实践来开展科普创作,并且视科普创作为科学研究的有机组成部分,不仅没有时间和精力的限制,反之能够得到融会贯通、触类旁通和举一反三的促进作用。

4)兴趣、理由和机会,构成科普创作的充分条件,而这三要素的有机组合,则构成科普创作的必要条件。

5)强调运用科普创作方法,不仅在于可以事半功倍和培养逻辑思维,更为优秀科普作品的层出不穷,能够奠定坚实的创作基础。

[1] 滕兴才.科普创作,多数科学家认为有意义却没行动[N].中国青年报,2008-03-15.

[2] 刘霁堂.从传播学角度看现代科普与传统科普的区别[J].学会,2002(8):36-38.

[3]李大光.2007中国公民科学素质调查小组座谈报告[J].科普研究, 2008 (6):46-50.

[4] 张超,何薇,高宏斌.领导干部和公务员科学素质典型调查[J].科普研究, 2008, (6):59-64.

[5] 郭寄良.对科技馆提升展教效果的传播学思考[J].科普研究,2007,(2):24-26.

[6] 唐芹,马力.不同人群卫生科普需求及传播方式研究[J].科普研究, 2008, (2):47-51.

[7] 王宇良,戚敏.科普调查问卷及其设计技巧的探析[J].科普研究,2010(1):37-42.

[8] 戚雁俊.EIA公众参与及问卷设计的实证研究[J].广州环境科学,2010(4):32-36.

[9] 胡楫,岭南聊天室:繁荣科普创作之浅见[N].羊城晚报,2006-07-09.

[10] 赵梅君,李利珍编.多彩的昆虫世界[M].上海:上海科学普及出版社,2005.

[11] 卞毓麟.追星——关于天文、历史、艺术与宗教的传奇[M].上海:上海文化出版社,2007.

戚雁俊,上海市环境科学研究院工程师。