中国丝绸博物馆惊破霓裳羽衣曲

2012-04-13撰文徐圆圆摄影王晖

撰文/徐圆圆 摄影/王晖

走在杭州玉皇山脚马路的树荫下,不经意看到右面那座中国丝绸博物馆门前人流如织,领着孩子的家长、国内外游客以及青春洋溢的年轻人……忽然觉得自己已经好几年没来这里了,现在的丝绸博物馆想必一定非常吸引人,否则不会这么热闹,于是我决定进去好好参观一番。

仅仅一块丝绸,

万道霞光都在为它翩翩起舞,顿时整个世界都成了春天……

中国丝绸博物馆位于杭州风光秀美的西子湖畔,玉皇山下。占地5公顷,建筑面积8000平方米,陈列面积3000平方米。博物馆为园林式的设计,同周围的环境融为一体,馆内桑园吐翠,小桥流水,环境幽雅。石刻馆名的前面是喷泉中心,中间矗立着一座挥舞着织物的古代美女雕塑。多年来,我一直没弄清楚这座雕塑是传说中的蚕神娘娘,还是响应古越国领导越王勾践“奖励农桑”富国强兵国策,最终10年生聚10年崛起,终于把敌国给灭了的女先人?或许谁都不是。这座遗留着上世纪80年代的审美痕迹的石雕,是游客拍照留影的好背景。

来丝绸博物馆的游客都有着抹不掉的丝绸情结,这很好理解,因为杭州自古有“丝绸之府”之称,是中国丝绸的发源地之一,也是江南丝绸的主产区之一。马可·波罗在游记里盛赞杭州丝绸后,这里就成为欧洲人的向往之地。此外,杭州中国丝绸博物馆与国内其他几个以丝绸为主题的博物馆相比,无论以收藏文物的价值、专业规模、科研成果和影响力来说都是第一的,目前也是世界最大的丝绸博物馆。

说起中国丝绸,我们会联想到古代的丝绸贸易,那条“丝绸之路”成了汉唐千年辉煌的见证,也是多种文明相融合的通道——课本史书里都这么说的。但要细究丝绸产出的渊源,多数人显然和我一样混沌。多年前,读汉语言文学课本时就有过疑惑,汉乐府民歌中的《陌上桑》写了一个邯郸秦氏女,名罗敷,“罗敷喜蚕桑,采桑城南隅”,这女子在邯郸的城南采摘桑叶用来养蚕。这一点让我想不明白,一直以为丝绸出自四季如春的南方,北方怎么也有养蚕业?后来,看到《诗经》吟咏的《桑间·濮上》描述每当春天来临,妇女们便纷纷采摘桑叶,桑林里演绎了无数的男女风情,恍然大悟,原来古时候整个北方地区一直是丝绸主产区啊!

另外,以前我以为享用丝绸的只是帝王尊贵,所受教育中,穿绫罗绸缎的基本上都划入地主豪绅之列。唐代诗人白居易有“丝袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花”的句子,十分不解,难道他们都特别有钱,可以穿得如此风光?其实,千年之前川蜀江淮各州的桑蚕养殖业就遍地兴起,品种扩展到绸、缎、绫、罗、锦、纺、绒、绉、绢等十几类品种,水陆交通运输线上,生丝蜀锦一直调运繁忙,城镇中遍布鳞次栉比的绸缎庄,当时的丝绸规模已经把消费层扩展到市民、士人、商贾,穿丝绸已经是日常消费,对古人的小康生活水平,用阶级的眼光看真是笑话了。

话往回说。

作为世界上最大的丝绸博物馆,中国丝绸博物馆内设序幕厅、历史文物厅、民俗厅、蚕桑厅、制丝厅、丝织厅、印染厅、现代成就厅8个展厅,收藏了大量历代珍贵的织绣染文物,其中尤以丝绸之路沿途出土的汉唐织物,北方草原地区出土的辽、元织物服饰以及江南地区出土的宋代服饰、明清时期官营织造局的匹料、龙袍、官补、旗服等最为珍贵。作为丝博的一大特色,博物馆还收藏有桑蚕茧标本、传统织具、少数民族服装及建国后生产的丝绸名优产品、当代数码丝织艺术品。

丝博展厅分为丝绸厅、丝绸之路连廊、服饰厅、蚕桑厅、染织厅和织造坊这6个部分。走进去就被眼前形形色色绚烂多彩的丝绸织品所吸引,像是进入了一个丝绸万花筒。一般我们说到丝绸,总会用绫罗绸缎4个字去概括,其实,中国古代丝绸纷繁的品种多得足以让我们眼花缭乱。丝绸厅通过“丝绸的起源与发展”“绚丽多彩的中国丝绸”等专题布展,讲述丝绸的发展历史和绚丽多姿的织染绣品。展台用“形形色色的丝织品种”“五彩缤纷的印染织物”“美仑美奂的丝绸绣品”“寓意丰富的丝绸纹样”4个部分,通过包括介绍三大名锦、四大名绣在内的历代织绣精品、明清官营织造匹料,陈列了商至西周的简单显花织物,春秋战国时期素织的绢、纱、缟、纨、绮、锦以及唐代以后出现的缂丝、缎、绒和妆花等丝绸新品种,直观地展示绫、罗、绸、缎、锦等样品。在展示样品的同时,还在旁边用文字标明工艺手法,让参观者对繁杂的丝绸品种以及织、染、绣等丝绸工艺手法有直观的了解。

大厅后面的一条拱形走廊被巧妙地布置成了丝绸之路连廊。走廊上布置有大型古代丝绸之路的多条路线图,展示了丝路上出土的汉唐织物珍品,努力还原著名的草原、陆上丝路、海上丝路等4条丝绸之路的具体走向及新航路开辟后的丝绸之路,以及它们所带来的中西方文化的交融。因为丝绸之路是一个较为抽象的概念,为了弥补直观性的不足,博物馆方面还制作了丝绸之路DVD录像片,小放映室里循环播放。

从丝绸之路连廊上二楼,过一个廊桥,就来到了最好看的服饰厅。服饰厅分“遵神循礼”“锦衣绣服”“家常日用”3部分,用历代微缩服装人物模型、图版、复原场景等方式,展示丝绸服装在古代社会的功用,展现战国至清代流行的袄裙袍服、补服、龙袍等民间服装和宫廷华服实物。此外还有非常丰富的日常用绣品,像什么香囊、烟袋、扇套、褡裢等等,多到让人目不暇接。展厅最吸引人眼球的是占据了整整一面墙壁的龙袍,最当中的那一件,是乾隆爷穿过的“明黄缎绣云龙朝服”。

无论是多么华丽的丝绸,其都是来源于蚕宝宝吐的丝。蚕丝由蚕茧中抽出,一般一颗蚕茧可抽出约1000米长的茧丝,若干根茧丝合并成为生丝,这样就成了织绸的原料。正史中记载着我国饲养家蚕的发明人是黄帝的元妃嫘祖,元《通鉴纲目前编·外纪》载“西陵氏之女嫘祖为黄帝元妃,始教民育蚕,治丝茧以供衣服,而天下无皴瘃之患,后世祀为先蚕”。从蚕桑厅开始,博物馆带我们经历从养蚕宝宝开始到最后制成丝绸制品的整个过程。主要展示蚕的自然属性,以桑、蚕、蛾标本与色泽艳丽图版为主要展陈手段,大量采用多媒体形式,参观者可以通过多台触摸屏来了解蚕结茧过程、蚕器官及蚕乡蚕俗。通过“神奇的变化”“家蚕最爱吃桑叶”“蚕体的奥秘”“蚕茧”“蚕丝”“美丽的吐丝昆虫”“蚕农的家园”“蚕桑利用”等8个方面揭示从蚕到丝的奥秘。展厅还原布置了江南农村养蚕人家的养蚕工具和实物场景,让参观者有身临其境的感受。

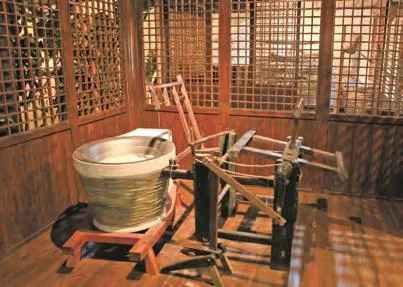

染织厅以丝绸的织造、染色工艺为主线,展览分“工艺流程”“丝线加工”“机杼原理”“织机脉络”“染色体系”5部分。以明代夏厚的《机织图》为脉络,配上图片介绍,旁边展示各种织具模型,形象生动地让观众了解中国古代丝绸染织生产过程。

博物馆似乎体察了参观者的疑惑,织造坊进行着织机的现场操作演示,让观众感受到古代劳动人民的勤劳和聪明才智。我对讲解员的“织造丝绸制品不仅是一项体力活,需要手脚并用,费时费力,更是一项智力活,需要眼、手、心并用,稍有闪失,就会出次品甚至报废”这句话印象深刻。

走出博物馆,我的眼睛似乎变得敏锐起来。透过车窗,看见穿戴丝绸的女人或者素面,或者端庄秀丽,或者恬静娴淑,或者热情奔放,或者甜美娇人,都因了颈间的丝巾或者飘逸的罗裙流光溢彩着。那种高贵与优雅,那种欲语还休的妩媚,如同站在罗马大教堂台阶上的奥黛丽.赫本,仅仅一块丝绸,万道霞光都在为她翩翩起舞,顿时整个世界都成了春天。