梨园戏用韵所反映的泉州方言韵母系统之演变

2012-03-25朱媞媞

朱媞媞

(华侨大学文学院,福建 泉州 362021)

梨园戏用韵所反映的泉州方言韵母系统之演变

朱媞媞

(华侨大学文学院,福建 泉州 362021)

泉州传统梨园戏是中国现存最古老的剧种之一,被誉为“古南戏活化石”。因其严格的师承,该剧种保留了许多泉州话的古语特色。通过从梨园戏传统经典剧目入手,全面考察其用韵情况,并与《音妙悟》及现代泉州话韵母系统的比较,以期发现泉州方言四五百年间的音变轨迹。

梨园戏用韵;韵母系统;语音演变

最早的梨园戏文献是刊行于明嘉靖丙寅四十五年(公元1566年)的《荔镜记》,这也是迄今所见最早的闽南方言文献。此外,明清两代还有许多经典剧目,一直活跃于戏剧舞台上。严格的师承使得梨园戏唱词中保留了许多古代泉州音。

最早的闽南方言韵书《彙音妙悟》(以下简称《彙音》),成书于清乾隆年间,著者黄谦。这本韵书反映的是两百年前的泉州话音系,在闽南方言音韵史上有极重要的地位。

我们可以将明清时期梨园戏韵母系统所反映的明清乃至更早年代的泉州话语音面貌与《彙音》及现代泉州话韵母系统作比较,以期发现泉州方言韵母系统这四五百年来的演变轨迹。

一、梨园戏韵母系统

文章以《泉州传统戏曲丛书》(以下简称《丛书》)为底本进行用韵考察,研究方法采用韵脚字系联法。通过对传统梨园戏三个流派的71个剧目882折戏的3729个韵段进行穷尽式分析,梳理,我们归纳出梨园戏韵部20部,包括韵母83个,分属以下这6种韵类:

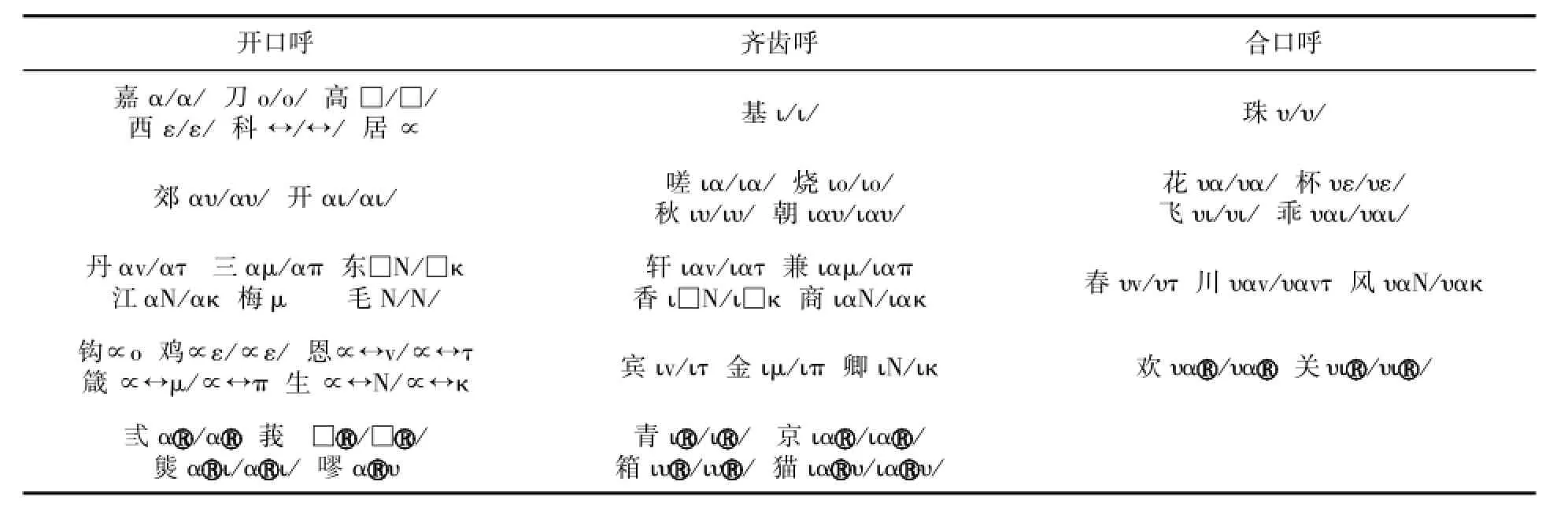

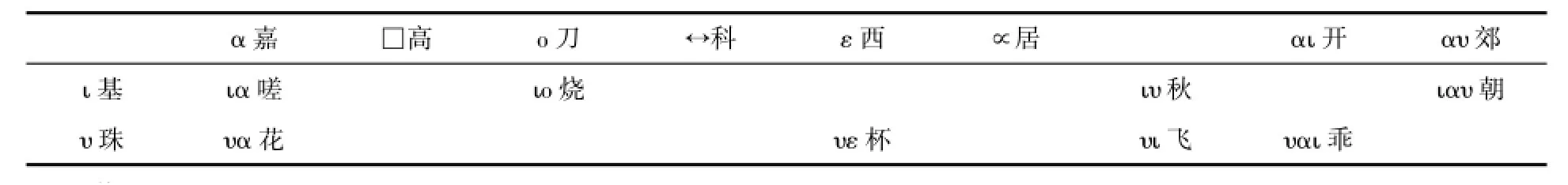

阴声韵20个:

α嘉□高o刀↔科ε西∝居αι开αυ郊ι基ια嗟ιo烧ιυ秋ιαυ朝υ珠υα花υε杯υι飞υαι乖∝o钩∝ε鸡

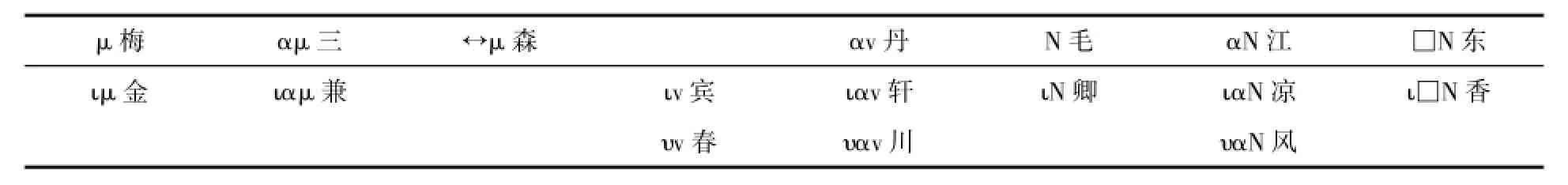

阳声韵15个:

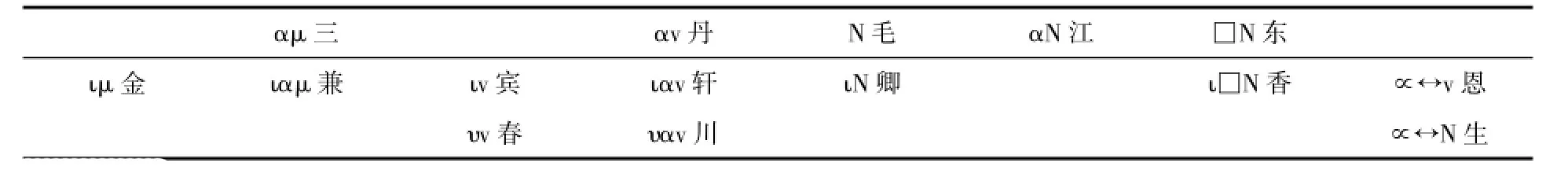

αμ三αv丹N毛αN江□N东ιμ金ιαμ兼ιv宾ιαv轩ιN卿ι□N香∝↔v恩υv春υαv川∝↔N生

鼻化韵7个:

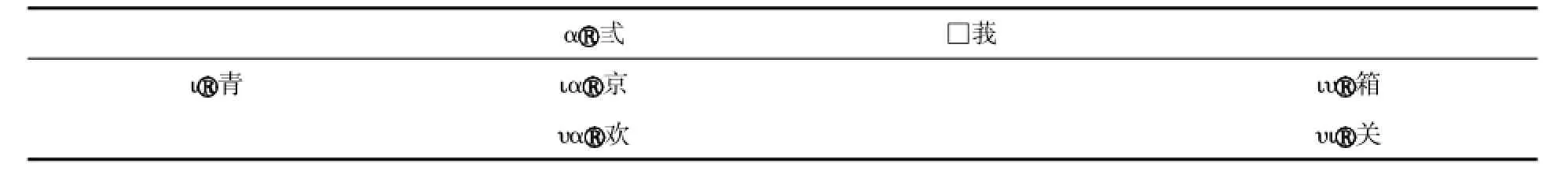

□莪ι青α弎ια京υα欢ιυ箱υι关

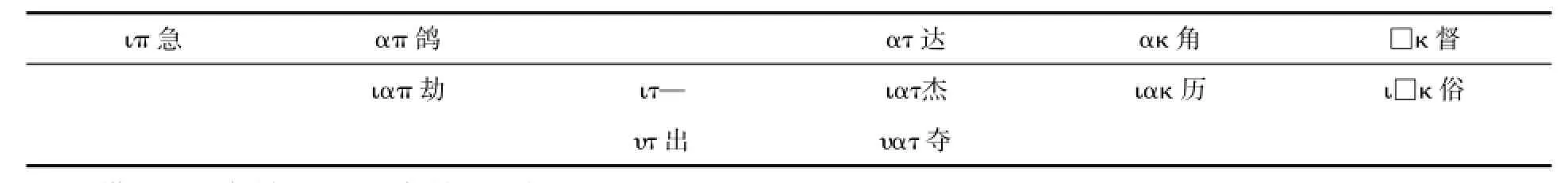

带[π、τ、κ]韵尾的入声韵14个:

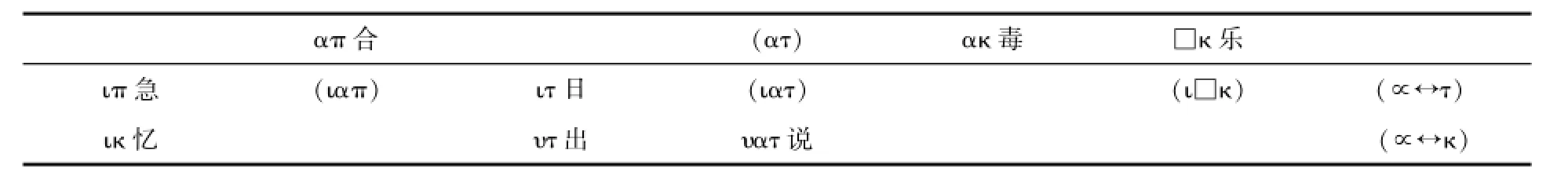

απ合(ατ)ακ毒□κ乐ιπ急(ιαπ)ιτ日(ιατ)(ι□κ)(∝↔τ) ικ忆υτ出υατ说(∝↔κ)

带[/]喉塞韵尾的入声韵20个:

α/甲(□/)o/学↔/雪ε/册(∝/)(αι/)(αυ/)N/物ι/滴ια/掠ιo/惜(ιαυ/)(ιυ/) (υ/)υα/割υε/八(υαι/)(υι/)∝ε/切

鼻化入声韵7个:

上表例字参考《彙音》韵目,入声在《彙音》中没有独立韵目,就取梨园戏用韵中作为韵脚字出现频率最高的韵字。加括号的韵母都是一些入声韵,它们在梨园戏中没有作为韵脚字出现过,但在梨园戏唱词念白中却是存在的。如[ατ],是丹江部丹韵入声,梨园戏中没有作为韵脚字出现过,但在梨园戏唱词中,“萨”字唱[σατ5],就是一个丹韵入声的读音;又如[∝↔τ],是恩勤部的恩韵入声韵,梨园戏中没有作为韵脚字出现过,但在梨园戏唱词中,“核”唱[η∝↔τ24],属恩韵入声。梨园戏至今仍活跃于舞台上,通过它的唱词念白我们可以清晰地听到这些入声韵的实际读音。

二、梨园戏韵母系统与《彙音》韵母系统之异同

《彙音》将当时的泉州音按韵分为五十部,分别是:春、朝、飞、花、香、欢、高、卿、杯、商、东、郊、开、居、珠、嘉、宾、莪、嗟、恩、西、轩、三、秋、箴、江、关、丹、金、钩、川、乖、兼、管、生、基、猫、刀、科、梅、京、鸡、毛、青、烧、风、箱、弎、熋、嘐。

其中第三十四韵管韵注明“漳腔”,第五十韵嘐韵注明“有音无字”。在《彙音》中入声韵没有独立韵目,韵书中αμ韵应包括入声韵απ,αυ韵应包括入声韵ατ,αN韵应包括入声韵ακ,α韵应包括入声韵α/,余类推。

梨园戏韵母系统与《彙音》时代的韵母系统,相同的有42韵83个韵母。所缺者:商[ιαN/ ιακ]、箴[∝↔μ/∝↔π]、猫[ιαυ/ιαυ/]、梅[μ/μ/]、风[υαN/υακ]、熋[αι/αι/]、嘐[αυ/αυ/],共7韵14个韵母。

商韵,拟音为[ιαN/ιακ]。观察商韵所收韵字,如“娘两赏想唱香响掌”等,大部分与香、箱二韵重出,梨园戏唱词中唱[ι□κ]或[ιυ]。商韵字大多注明为正音字,说明这个韵可能是受了“正音”即当时官话的影响。

箴韵,拟音为[∝↔μ/∝↔π]。这个韵所辖之字较少,常用的只有“簪针斟箴森怎”等字。梨园戏用韵中,该韵没有做为韵脚字出现过,但在唱词里,是存在箴韵的。如唱词中“斟”字唱[τσ∝↔μ33],“怎”字唱[τσ∝↔μ55]。

梅韵,拟音为[μ/μ/],韵书中注明“解,有声无字”,说明此韵皆白读。韵书仅舒声韵部分收录“姆梅不”三字,入声无字。梨园戏唱词中“梅”字有[μ24]的唱法,“不”字有[μ41]的唱法。

风韵,拟音为[υαN/υακ],韵书中注明“解,此一音有声无字”,说明此韵皆白读。韵书中该韵舒声部分仅收录“风闯放”三字,入声仅收“伏袱”二字。在梨园戏唱词中,出现的“风“字有[ηυαN33]的唱法。“闯放”二字读[υαN]韵,属潮州腔。在现代泉州话里,风韵中的常用字也仅一个“风”字。

可见,梨园戏韵母系统少于《彙音》的那7韵14个韵母大致属于以下两种情况。一种情况是,《彙音》的这些韵母带有其他地区或是正音的语音色彩。如商韵,《彙音》中就注明是正音;嘐韵带有漳州腔的色彩、熋韵带有厦门同安话色彩、风韵中的“闯放”等字带有潮州话色彩。梨园戏声腔,师承严格,不论是唱腔还是念白,不论是在何地搬演,一律都以泉州话为标准音。《彙音》中的这些韵母因其正音色彩或是其他地区的语音色彩而被排斥于梨园戏声腔之外。

另一种情况是,《彙音》的这些韵母所辖之字都很少,而且大都是一些白读音,有音无字,或是一些拟声词,它们在梨园戏唱词中存在,但没有做为韵脚字出现。如风韵[υαN],常用字仅一个“风”字,押韵时没有使用,但唱词中出现过。因此,梨园戏韵母系统实际上还应包括箴[∝↔μ/∝↔π]、猫[ιαυ/ιαυ/]、梅[μ/μ/]、风[υαN/υακ]4韵共8个韵母。

梨园戏韵母系统与《彙音》韵母系统的差异,体现了地方戏剧声腔的保守性与排外性,但没有呈现出明显的、成系统的语音演变痕迹。

三、梨园戏韵母系统与现代泉州话韵母系统之异同

本文所谓泉州话,指泉州市老鲤城区方言。本文的泉州音系参考林连通的《泉州市方言志》和周长楫主编的《闽南方言大词典》,例字据《彙音妙悟》有所改动。现代泉州话韵母87个,分属以下这6种韵类(斜体字表示其为训读字或同音字):

阴声韵18个:

α嘉□高o刀↔科ε西∝居αι开αυ郊ι基ια嗟ιo烧ιυ秋ιαυ朝υ珠υα花υε杯υι飞υαι乖

阳声韵17个:

μ梅αμ三↔μ森αv丹N毛αN江□N东ιμ金ιαμ兼ιv宾ιαv轩ιN卿ιαN凉ι□N香υv春υαv川υαN风

鼻化韵11个:

带[π、τ、κ]韵尾的入声韵12个:

ιπ急απ鸽ατ达ακ角□κ督ιαπ劫ιτ—ιατ杰ιακ历ι□κ俗υτ出υατ夺

带[/]喉塞韵尾的入声韵18个:

α/甲□/呕o/阁↔/雪ε/册∝/渍αυ/拗μ/默N/物ι/鳖ια/赤ιo/药ιαυ/嚼ιυ/搐υ/托υα/割υε/节υι/刮

鼻化入声韵11个:

梨园戏韵母系统与现代泉州话韵母系统的差异在于:

(一)阴声韵,梨园戏韵母20个,现代泉州话韵母18个。梨园戏韵母较之现代泉州话多了韵母[∝ε]和[∝o]。

(二)阳声韵,梨园戏韵母15个,现代泉州话韵母17个。梨园戏韵母较之现代泉州话多了[∝↔v]、[∝↔N]2韵,少了[μ]、[ιαN]、[υαN]、[↔μ]4韵。

(三)鼻化韵,梨园戏韵母7个,现代泉州话韵母11个。梨园戏韵母较之现代泉州话少了[ε]、[αι]、[υαι]、[ιαυ]4韵。

(四)带[π、τ、κ]韵尾的入声韵,梨园戏韵母14个,现代泉州话韵母12个。梨园戏韵母较之现代泉州话,多了[∝↔τ]、[∝↔κ]、[ικ]3韵,少了[ιακ]韵。

(五)带[/]喉塞韵尾的入声韵,梨园戏韵母20个,现代泉州话韵母18个。梨园戏韵母较之现代泉州话,多了[∝ε/]、[υαι/]、[αι/]3韵,少了[μ/]韵。

(六)鼻化入声韵,梨园戏韵母7个,现代泉州话韵母11个。梨园戏韵母较之现代泉州话,多了[υα/]韵,少了[ε/]、[αι/]、[αυ/]、[ιαυ/]、[υαι/]5韵。

综上分析,梨园戏韵母系统较之现代泉州话韵母,多了[∝ε/∝ε/]、[∝o]、[∝↔v/∝↔τ]、[∝↔N/∝↔κ]、[ικ]、[υα/]、[υαι/]、[αι/]共11韵,少了[μ/μ/]、[ιαN/ιακ]、[υαN]、[↔μ]、[ε/ε/]、[αι/αι/]、[υαι/υαι/]、[ιαυ/ιαυ/]、[αυ/]共15韵。

梨园戏韵母中的[ικ]韵,为宾金部的卿韵入声,亦为《彙音》卿韵入声,拟音为[ικ],但此韵在现代泉州话中都读为商韵入声[ιακ]。

现代泉州话的[↔μ]韵所辖之字,属《彙音》箴韵字,在梨园戏唱腔里是有[∝]介音的韵母[∝↔μ],梨园戏用韵中没有作为韵脚字出现,但存在于唱词念白中。因此,梨园戏韵母系统中也应包含此韵母,但此韵母读音在现代泉州话中已失去了[∝]介音。

排除那些辖字很少的韵母,梨园戏韵母系统与现代泉州话韵母系统最大的差异在于,梨园戏韵母系统多了一组具有[∝]介音的韵母:[∝ε/∝ε/]、[∝o]、[∝↔μ]、[∝↔v/∝↔τ]、[∝↔N/∝↔κ]。这也是《彙音》韵母系统与现代泉州话韵母系统最大的不同。从上面的分析我们可以看出,梨园戏韵母系统所反映的明清时期的语音面貌与《彙音》所代表的两百年前语音面貌在韵母方面差异不大。但这两个韵母系统与现代泉州话却存在一个成系统的较大差异,即一组具有[∝]介音的韵母消失了。接下去我们将通过对这组[∝]介音韵母的分析来描写近两百年来泉州话韵母的演变轨迹。

四、从[∝]介音的消失看泉州话韵母系统的演变

从梨园戏用韵所反映的明清时期的韵母系统至现代泉州话韵母系统,我们看到,四五百年间最明显的语音变化表现为一组具有[∝]介音韵母的消失,而且这种变化主要发生于《彙音》之后的两百年间。这一组韵母包括[∝ε]、[∝o]、[∝↔μ]、[∝↔v]、[∝↔N]等韵(这里以舒赅促进行讨论),它们在现代泉州话口语中几乎已消失,只在德化、永春、南安、惠安等边远山区的老年人口中还不同程度残存着。这一系列具有[∝]介音的韵母,老艺人们习惯上称之为“鹧鸪音↔。

梨园戏用韵中出现的鹧鸪音对应于《彙音》的鸡、钩、恩、箴、生五韵。这五韵发展到现代泉州话其读音已经发生了变化:鸡韵与杯韵合流,变成[υε];钩韵与烧韵合流,变成[ιo];恩韵与春韵合流,变成[υv];箴韵失去[∝]介音,变成[↔μ];生韵与毛韵或卿韵合流,变成[N]或[ιN]。但是这些韵母在《彙音》中却是分立的,在梨园戏押韵中也体现了它们自成一韵的特色。而且梨园戏至今活跃于舞台上,我们可以从演员的演唱念白中听到这些鹧鸪音的音值,这样的语料是鲜活而可靠的。

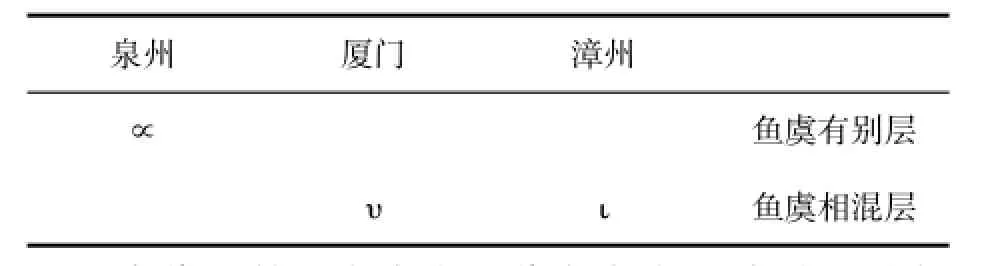

人们倾向于发较为省力的音,而且这样的音也往往容易保留;反之,那些发音时较为费力的音,则容易发生变化。这是由语音的自然属性而产生的人类发音的经济原则。语音变化中的同化、异化、弱化、脱落等现象,大多可以从经济原则中得到解释。[∝]是一个舌面后、高、不圆唇元音,发音时有一定的难度,所以容易发生音变。我们可以从中古鱼韵在福建泉州、漳州、厦门三地的读音中看到这种音变。

中古鱼韵在泉州话里有一个读音为[∝]的层次,这是泉州话鱼韵字的主体层,所辖的字最多,绝大部分属于文读音,同时这个层次也是鱼虞有别层。这一层次在漳州话里读音为[ι],所辖字数最多,也是漳州话鱼韵读音的主体层,但却是鱼虞相混层;在厦门话里的读音为[υ],是厦门话鱼韵读音的主体层,也是鱼虞相混层。可见,虽然同为鱼韵文读音,泉州话文读[∝]的层次显然要早于漳州话与厦门话文读为[ι]与[υ]的语音层次。中古鱼韵主体层的读音在泉、漳、厦呈现出以下的共时平面差异:

泉州厦门漳州∝鱼虞有别层υ ι鱼虞相混层

古代的某一音类在现代方言中的共时差异实际上是历时变化的立体投影。中古鱼韵主体层在现代泉、漳、厦三地的语音差异,体现了这一层次鱼韵读音的演变。即元音[∝]分别向两个方向发生了变化:一个是舌位前移变成前元音[ι];另一变化是发音圆唇化变成元音[υ]。

当元音[∝]处于介音的位置时,音变就更容易发生了。由于[∝]在发音上存在一定难度,它与韵腹、韵尾共时发音时不太协调,像[∝ε]、[∝o]、[∝↔μ]、[∝↔v]、[∝↔N]这些韵母发音时是具有较大难度的。在这样的语音条件下,为了服从经济原则,某个或某些音便会做出一些调整,以使发音协调、省力。于是,音变就开始了。

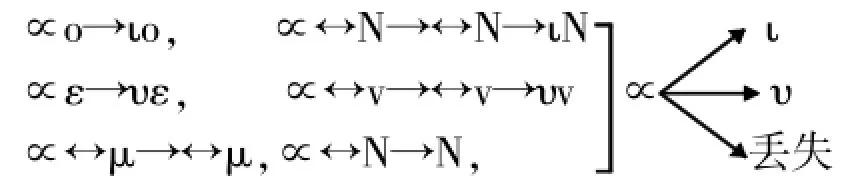

通过对梨园戏用韵的分析,我们可以看到,泉州话这组[∝]介音韵母的演变轨迹,主要有以下三个方向:一个是[∝]舌位前移变成前元音[ι],如钩韵[∝o]与烧韵合流,变成[ιo];另一变化是[∝]发音圆唇化变成元音[υ],如鸡韵[∝ε]与杯韵合流,变成[υε];还有一个变化是,[∝]介音丢失,在演变过程中,伴随着韵腹也发生一些变化。如箴韵[∝↔μ],失去介音[∝],在现代泉州话里读成[↔μ];恩韵[∝↔v],先是失去介音[∝],变成[↔v],接着韵腹也发生变化,高化、后化成[υ],最后恩韵与春韵合流,读成[υv];生韵[∝↔N],先是失去介音[∝],接着韵腹也发生变化,一部分生韵字的读音韵腹变成[ι],最后读音与卿韵合流变成[ιN],另一部分生韵字介韵丢失后,韵腹也脱落,最后变成一个声化韵,读音与毛韵合流,变成[N]。这组[∝]介音韵母的演变轨迹如下所示:

当然这种演变应该是集体无意识进行,同时也是逐渐进行的。所以在泉州周边县市会残留着[∝]介音消失过程中的一些语音形式。如恩韵[∝↔v],现代泉州话里已和春韵合流,读成[υn]。但在南安、惠安等地,恩韵读[↔v],残留着恩韵介音消失并逐渐与春韵合流过程中的语音形式。又如生韵[∝↔N],现代泉州话分别与卿韵[ιN]和毛韵[N]合流,但在泉州周边一些县市,生韵残留着[↔N]的读音,体现了语音演变过程中的形式。

梨园戏至今仍活跃于舞台上,因其严格的师承而完整保留着的这些[∝]介音韵母,为我们了解泉州话韵母系统的发展演变提供了宝贵而可靠的线索。我们可以利用梨园戏韵母系统,结合分析现代泉州话与周边各县市的语音差异,来了解古泉州话韵母系统的发展演变轨迹。

[1]王建设.南音唱词中的“鹧鸪音”研究[J].华侨大学学报:哲社版,2005(2).

[2]王建设.南音唱词中的古泉州话声韵系统[J].方言,2000(4).

[3]黄谦.增补彙音妙悟(厦门廿四崎脚会文书庄薰园藏板石印本)[M].光绪乙巳1905年.

[4]林连通.泉州市方言志[M].北京:社会科学文献出版社,1993.

[5]泉州地方戏曲研究社.泉州传统戏剧丛书:1-15卷[M].北京:中国戏剧出版社,1999-2000.

[6]周长楫.闽南方言大词典[M].福州:福建人民出版社,2006.

[7]朱媞媞.《广韵》中鱼韵在闽南方言里的读音层次[J].福建师范大学学报:哲社版,2011(4).

[8]朱媞媞.《彙音妙悟》研究述评[J].华侨大学学报:哲社版,2009(2).

Evolution of Quanzhou Dialect Systemas Reflected in Liyuan Opera Rhymes

ZHU Ti-ti

(Chinese College,HuaQiao University,Quanzhou 362021,China)

Traditional Quanzhou Liyuan Opera,known as the“living fossil of ancient Nanxi”,is one of the oldest opera in China.This genre of opera retains many features of old Quanzhou dialect because of its strict line of succession.In this paper,I make a comprehensive study of rhymes in classical repertoire of the Liyuan Opera,then compare the findings to the records in the book Huiyinmiaowu and to modern Quanzhou dialects,in hope to find out the phonological evolution track of Quanzhou dialect in the last four to five centuries.

Liyuan Opera;rhythMinvestigation;phonetic evolution

H 07

A

10.3969/j.issn.1674-8107.2012.06.017

1674-8107(2012)06-0099-06

(责任编辑:刘伙根,庄暨军)

2012-08-10

国家社科基金项目“十六世纪以来泉州方言的历史演变研究”(项目编号:10BYY019),泉州市社科联课题青年项目“文化生态学视野下的闽台戏曲音韵研究——以梨园戏用韵为例”(项目编号:2012Q 15),华侨大学高层次人才科研启动费项目“泉州传统梨园戏用韵研究”(项目编号:12SkB220)。

朱媞媞(1978-),女,福建泉州人,讲师,文学博士,主要从事汉语音韵与闽南方言研究。