提高低渗油藏采收率的技术分析

——以西峰油田为例

2012-02-16赖小娟余雪英

郭 健, 赖小娟, 张 力, 余雪英, 王 军, 苗 军

(1.西北大学 地质学系, 陕西 西安 710000; 2.中国石油长庆油田公司第二采油厂, 甘肃 庆阳 745100; 3.陕西科技大学 教育部轻化工助剂化学与技术重点实验室, 陕西 西安 710021)

0 引言

西峰油田作为长庆典型的低渗透油藏,于2000年左右投入开发,目前由于含水上升速度加快、水驱效率较低,油田注水开发稳产难度逐年增大,为保证持续稳定高效开发,寻求适宜西峰油田三叠系油藏行之有效的提高采收率的技术方法,开展技术研究与试验探索是非常迫切和重要的.本文结合西峰油田三叠系油藏储层特点,借鉴侏罗系油藏提高采收率的研究与经验,对现有的提高采收率技术进行了分析,评价了堵水调剖的应用效果,总结了几种驱油技术在西峰油田适应性及组合应用方法.

1 西峰油田的开发现状及开发过程中存在的矛盾

1.1 开发现状

西峰油田目前共有6个开发区块:白马中、白马南、董志、白马西、庆阳、什社,主要开发3个区块:白马中区、白马南区和董志区.采用菱形反九点井网(井距500~540 m,排距130~180 m)建产,截止2009年底,探明含油面积415.97 km2,探明地质储量2.375 9×108t;动用含油面积201.01 km2,地质储量1.335 3×108t,动用可采储量2.746 75×104t;剩余可采储量:206 6.7×104t.

2010年10月油井开井1 355口,井口日产液4 011 t,日产油2 736 t,综合含水31.8%,平均动液面1 372 m,地质储量采油速度0.75%,地质储量采出程度5.16%,可采储量采油速度3.63%,可采储量采出程度25.07%,剩余可采储量采油速度4.64%.水井开井542口,日注水11 899 m3,注采比2.25,累计注采比2.1.

1.2 开发过程中存在的矛盾

西峰油田作为特低渗油藏,在开发过程中存在以下几个主要矛盾[1]:

(1)注水压力上升,正常注水困难

西峰油田主力区块初始注水压力大,随着开发过程的深入,注水压力不断上升,白马南注水压力达到18.5 MPa,董志、白马中目前平均注水压力分别为18.1 MPa、17.0 MPa,随着压力的上升油田正常注水难度加大.

西峰油田主力区块初始注水压力大,随着开发过程的深入,注水压力都有上升趋势,特别是白马南由于物性差、井排距过大,有效驱替未建立,注入水压力扩散差,注水压力上升幅度最大,到注水第53个月注水压力达到20.1 MPa.董志、白马中注水压力不同程度上升,注水第53个月平均注水压力分别为16.1 MPa、16.3 MPa.

表1 西峰油田主力区注水压力变化表

(2)油层致密,基质中油难以驱替

无论是利用天然能量开发还是注水开发,油井产液必须有驱动力,而驱动力必须通过具有渗透能力的储层来传导.但在实际开发过程中,由于西峰油田储层以裂缝+基质为主,与中高渗油藏相比[2,3],渗透率低(2.72×10-3μm2),孔隙度小(10.5%).常规的注水方式难以对基质中油进行有效驱替.

(3)含水上升是影响油田稳产的主要因素

截至2010年11月,西峰油田(主力区块)油井见水742口,占油井总井数的58.2%,全年因含水上升造成产能损失预计达到2.0×104t以上,影响油田产量递减2.1%.

综合考虑动态监测结果、生产动态和储层特征,对不同储层不同区块的见水规律进行研究,油井含水上升主要受裂缝、井网、沉积微相、油藏压力、储层物性因素影响.

一是微裂缝发育,井网主向含水上升快.西峰油田微裂缝发育,采取菱形反九点井网部署产建开发,井网方向与裂缝方向一致,裂缝主向井见水快,含水上升快,截止2010年11月,西峰主向见水285口,占主向井数的87.4%,与见水前对比,日损失产能658 t.

二是局部随着采出程度升高,进入中含水采油期,含水上升快.白马中西13区随着采出程度(可采储量采出程度59.4%)的增加,中含水开发阶段(综合含水26.7%),含水上升快,2010年含水上升43口,日影响油量28.3 t.

2 堵水调剖评价与分析

2.1 效果评价

2011年在西峰油田以白马中、董志区实施整体调剖30口,其中白马中区26口,董志区4口.截至目前,对应油井中有71口见效,见效井日增油28.6 t/d,累计增油4 240 t,从实施区域生产曲线来看,调剖后区域内递减趋势减缓,含水保持平稳.

区块递减变小,通过历年治理,白马中区自然递减指标逐年下降,其中西17区域含水上升率得到有效控制,生产形势稳定.

区块开发效果变好,通过实施区域堵水调剖,区块开发效果明显改善.

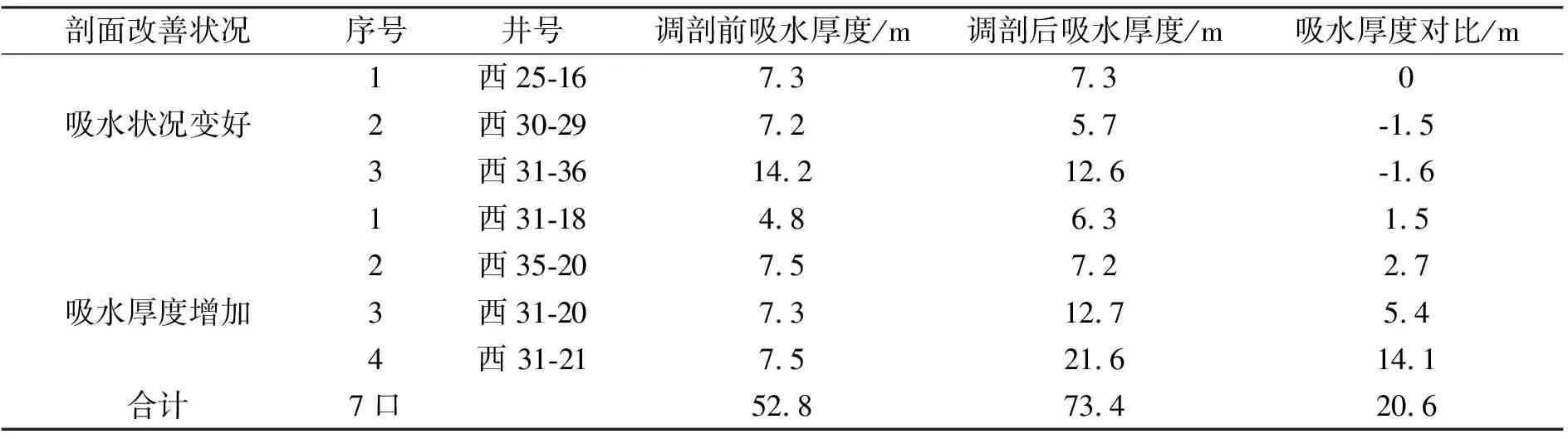

表2 白马中堵水调剖前后吸水厚度对比表

表2列出了白马中堵水调剖前后吸水厚度对比情况.由此可见,水井吸水剖面改善,部分水井尖峰状吸水明显减弱,吸水层段发生移动,吸水剖面得到改善.通过对9口可对比井的吸水剖面数据分析,吸水剖面得到改善井7口,吸水厚度增加11.9 m,其中吸水厚度增加井4口,增加厚度可达23.7 m,避开高渗段吸水层段减小2口井,厚度下降8.6 m,但从井组生产动态看,效果较好.

2.2 效果分析

2011年在西峰油田共应用了以聚合物为主的复合交联体系和以无机凝胶为主的复合凝胶体系,调剖后区域内含水上升趋势得到了抑制,均有很好的适应性.

应用复合交联体系在白马中实施14口,该堵剂主要由聚合物、有机交联剂交联后的冻胶为主,成胶后具有一定的流动性,注水压力由16.2 MPa上升至18.2 MPa,平均压力上升了2.0 MPa,对应井79口中有36口见效,见效率45.6%,日增油39.6 t,累计增油2 953 t,累计降水3 646 m3.

应用复合凝胶体系在白马中、董志区实施16口,注水压力由17.2 MPa上升至19.8 MPa,该堵剂主要由硅酸盐、盐酸为主,成胶前粘度较低,反应后形成的硅酸类凝胶封堵裂缝,平均压力上升了2.6 MPa,对应井93口,日产液下降了34.6 m3,日产油下降了5 t,综合含水下降4.4%.其中有35口见效,见效井日增油13.2 t,累计增油2 346 t,累计降水2 539 m3.

从调剖后生产数据来看,调剖后两种体系均起到抑制含水上升、减缓递减的作用,但同时日产液有所下降,其中复合凝胶体系日产液下降幅度较大.主要是因为堵剂再对主裂缝通道实施成功封堵的同时,水驱方向发生了转变,但是西峰油田以基质+微裂缝为主的油层,部分方向难以驱替,在启动的新的低渗区时见效慢、幅度小.

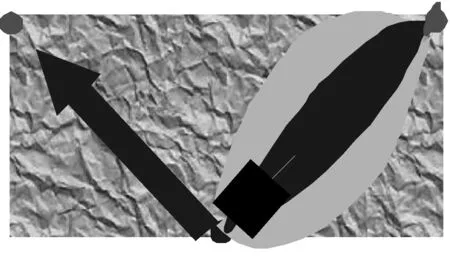

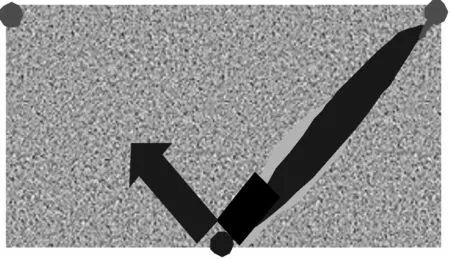

与侏罗系油藏相比,西峰油田特低渗油藏水驱的临界驱动压力梯度过高,其中高渗、特低渗水驱机理见图1和图2[4].除了原水窜方向,在其他方向上难以建立起有效驱动压差;油层致密,水驱方向转变后,向目标井驱油难度大.导致调剖后井组日产液下降,单井增油效果不明显.

图1 中高渗油藏调剖后水驱机理图

图2 特低渗油藏调剖后水驱机理图

3 三次采油技术选择

目前国内外已形成三次采油四大技术系列,即化学法、气驱、热采和微生物采油[5].在国外主要以气驱和热采为主,而化学驱成了我国油田提高石油采收率的主要研究方向[6].长庆油田公司近年来针对超低渗油藏开展了多项三次采油技术研究与矿场试验,其中化学驱包括华201区聚合物驱、北三区聚-表二元驱、五里湾、北三区空气泡沫驱,气驱包括安塞注烃气驱、以及目前研究的CO2驱等.

3.1 注化学驱适应性分析

3.1.1 影响化学驱效果主要因素

在注化学驱过程中影响因素较多,在众多影响采收率的因素中,波及体积和驱替效率是两大关键性因素,而影响它们的因素又有很多,有非均质性及物性特征等地质因素、也有配液水矿化度、井网井位部署、注入流程、药品质量性能工艺因素.通过近年来现场矿场试验与研究,在施工工艺上有了明显的适应性,现场注入粘度与其他油田试验相比,均有较高的提升.所以影响注化学驱目前最主要的因素还是油藏储层物性特征[7].

3.1.2 驱油技术分析

(1)聚合物驱技术

聚合物驱技术主要是通过增加水相粘度和降低水相渗透率来改善流度比、提高波及系数,从而提高原油采油率的一项技术.2008年在华201区侏罗系油藏延8层开始试验,截至目前已实施至第四阶段,累计注入聚合物溶液29.89×104m3,注入孔隙体积0.148 PV.注聚后注入压力逐步上升.目前6口井中平均注入粘度38.1 mPa·s,压力11.8 MPa.与注聚前相比,压力提高4.0 MPa;油藏递减大幅下降,与注聚前相比,月油量递减速度下降1.85 t/月,月含水上升速度下降0.42%,取得了显著的稳产效果.

与侏罗系油藏相比,西峰油田三叠系油藏具有3大特点.

一是油藏低孔低渗,聚合物溶液波及效率的能力有限.西峰油田长8油藏与国内外同类低渗透油藏相比,其渗透率远远低于其他油藏,与华201区相比,渗透率相差22倍,常规水驱难以在致密基质中驱替油,聚合物溶液粘度较高,所以更难以提高波及效率.

二是压力提升空间有限,聚合物难以注入.西峰油田注水压力较高(平均油压18.1 MPa),在现有系统压力条件下,部分水井存在注水困难的问题.根据华201区注聚现场试验结果,在注入0.148 PV情况下,平均单井压力提高了4.0 MPa,所以目前西峰油田注水系统远远无法满足注聚合物的要求,难以为化学驱注入预留出足够的压力上升空间.

三是油藏裂缝、微裂缝发育,容易对致密基质的局部和整体污染.通过对西峰油田39口井岩心观察,有20口井见到裂缝、微裂缝,以高角度斜裂缝为主(占裂缝总数的47%,垂直裂缝占27.5%,顺层缝占25%).长8油藏较大天然裂缝可达到300~500 m,密度约为9~16 条/km,最大孔喉半径1.63μm.

由于连通油水井的局部高渗孔隙通道和裂缝是储层中原油流向油井的主要通道.如果聚合物堆积在这些通道,油藏中的原油无法被驱动流向油井,必然导致油井产能的大幅度降低.

综上所述,由于聚合物粘度较高,聚合物驱油技术在西峰油田长8油藏适应性较差,下步还需要进一步研究与探索.

(2)表面活性剂驱技术

表面活性剂注入性好,相比聚合物溶液更能进入低渗透油藏,主要驱油机理是降低油水界面张力,使地层表面润湿反转,从而提高洗油效率[8].在低渗油藏中,使用适当的活性剂溶液,降低油水界面张力,对驱替孔喉油滴和微观非均质残余油是有利的.但是,由于低渗油藏中的残余油滴更多地滞留在特别细小的孔喉中,即使界面张力降得很低,驱油剂也很难进入这些细小的孔喉,驱动其中的残余油滴.所以,降低界面张力,驱动孔喉残余油滴和微观非均质残余油,对驱油效率的贡献比中高渗油藏相对要小些.

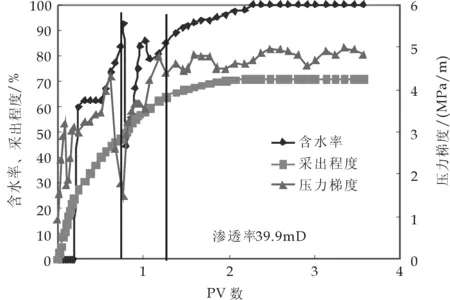

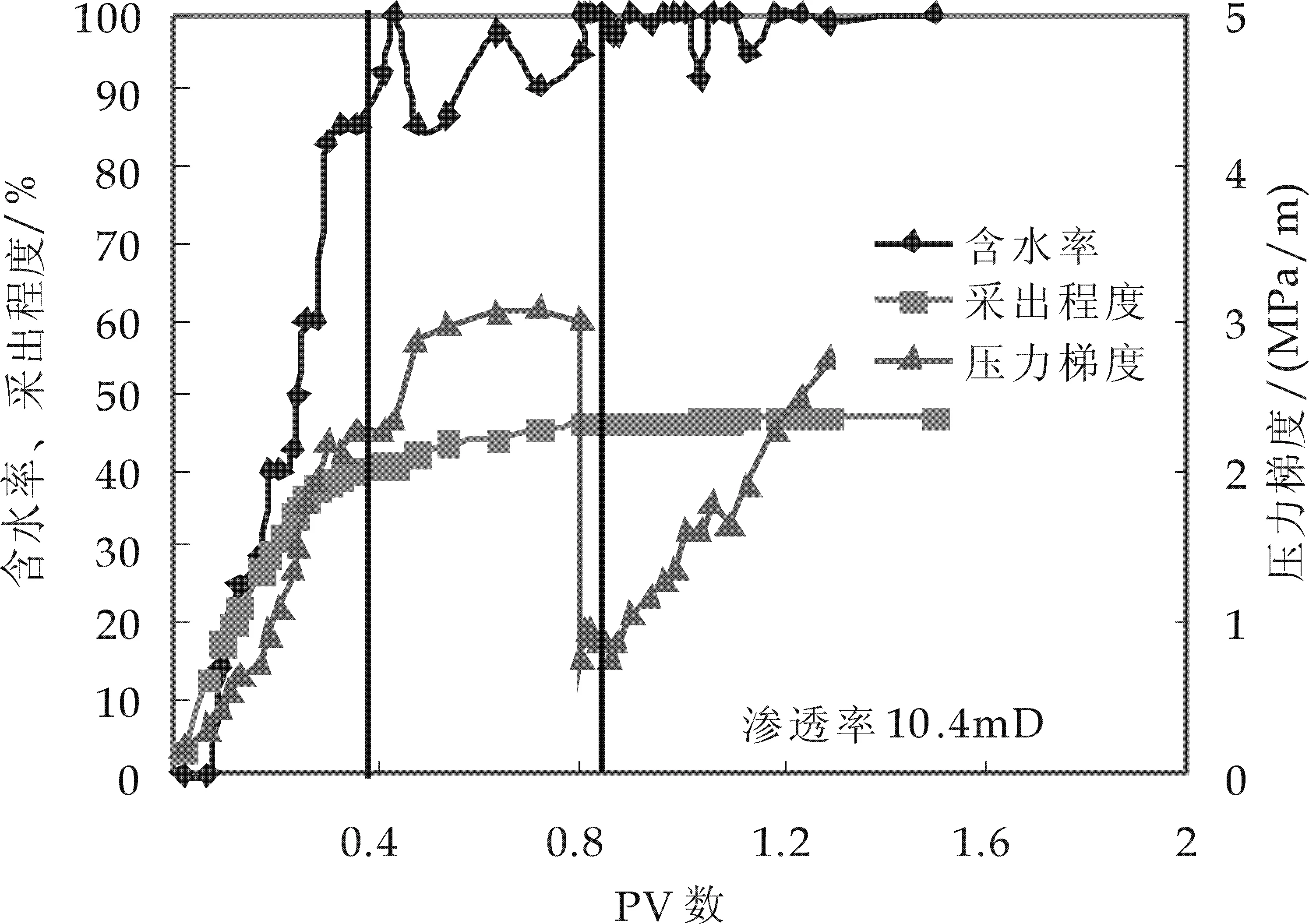

图3 不同渗透率情况下采出程度对比图

进行驱油模拟实验,结果见图3.图3表明,渗透率由39.9 mD降至10.4 mD,微观驱油效率低了约2倍.这表明,在低渗范围内,随油藏渗透率的降低,活性剂溶液驱替孔喉残余油滴和微观非均质残余油对总驱油效率有贡献,但其贡献率大幅度降低.

表面活性剂驱油技术在低渗透油藏水驱后,基质中微观残余油饱和度比中高渗油藏高,波及效率比中高渗油藏低,活性剂驱提高驱油效率和波及效率的潜力均很大[9].

3.2 注气驱适应性分析

目前国内外主要应用的气驱技术有CO2驱、N2驱以及空气驱等,近年来油田公司对已开发油田进行了气驱技术研究与筛选,认为CO2驱可以改善流度比、降低界面张力、提高渗透率,相比其他驱油技术更为适合低渗透油藏[10].

表3 各油田CO2驱提高采收率预测表

岩心实验数据表明,水驱后CO2驱驱油效率提高了10%~40%,从提高微观驱油效率来看,CO2驱能大幅提高波及体系和水驱效率,在低渗透油藏优势更加明显,适合非均质性强的特低渗油藏.

4 结论

(1)对调剖效果的认识.与2010年同期效果对比,2011年调剖井组增油量较少,但是见效率高,主要原因是2011年主要在三叠系油藏开展区块整体调剖,三叠系油藏裂缝、微裂缝发育,方向性裂缝复杂,在部分致密基质中水驱方向波及效率低,所以该区域整体调剖是一个和缓、稳步调整水驱状态的过程,着眼于对油藏整体的调控.评价调剖效果需要从区域整体开发效果来看,不能从单纯增油量来看.

(2)对注化学驱技术的认识.聚合物驱:聚合物溶液在西峰油田特低渗油藏中由于受渗透率、压力等因素的限制,提高采收率能力有限,下步针对此类油藏研究应该主要从选择注入层系,将聚合物驱难以动用的特低渗透油层剔除,确定注入参数,保证聚合物溶液注的进、驱的动得同时,不会堵塞低渗透层等方面开展.表面活性驱:研究表明,降低油水界面张力的活性剂驱,可以提高低渗油藏的驱油效率,在西峰油田提高采收率应用方面是可行的,但是单独的表面活性剂驱吸附量大,表面活性剂损失大,用量大,成本较高,建议可以考虑在充分调剖后,适当注入一定量表面活性剂,即进行充分的二次采油与有限度三次采油相结合的办法.

(3)对注CO2驱的认识.从油田公司对三叠系特低渗油藏研究与试验方向来看,注CO2驱将是西峰油田提高采收率的主导技术.分析认为,在实施注CO2驱前期应该开展堵水调剖,通过堵、驱结合的方法使采收率最大化.

从数值模拟预测结果可以看出,组合技术排序为:深部调剖+聚合物驱、表面活性剂驱、空气泡沫驱、二氧化碳驱,四种组合技术最终采收率分别为39.4%,、40.2%、40.8%、43.1%.

[1] 杨付林,王德民,杨希志,等.高浓度、大段塞聚合物驱油效果的研究[J].石油与天然气化工, 2003,32(5):298-304.

[2] 魏浩光, 岳湘安, 赵永攀, 等.特低渗透油藏天然气非混相驱实验[J].石油学报,2011,32(2):307-310.

[3] 刘 剑,张立娟, 高伟栋,等.聚合物溶液在低渗透油层中的适应性实验研究[J].油气地质与采收率,2010,17(3):71-74.

[4] 李华斌.低渗透油藏低张力驱油条件及技术[M].北京:科学出版社,2010.

[5] 陈涛平,刘继军.高凝油热水驱提高采收率实验[J].大庆石油学院学报,2008,32(4).45-48.

[6] 李安夏.乐安油田草4块稠油热水驱及热化学驱实验研究[J].油气地质与采收,2011,18(3) :64-66.

[7] Edin Alagic, Kristine Spildo, Arne Skauge, et al.Effect of crude oil ageing on low salinity and low salinity surfactant flooding[J].Journal of Petroleum Science and Engineering,2011, 78(2):220-227.

[8] 郭东红,辛浩川,崔晓东,等. 新型耐温耐盐表面活性剂驱油体系的研究[J].精细石油化工进展,2003,4(10) :1-3.

[9] 李安夏.乐安油田草4块稠油热水驱及热化学驱实验研究[J].油气地质与采收,2011,18(3) :64-66.

[10] 唐 钢,李华斌,苏 敏.复合驱界面张力与驱油效率的关系研究[J].大庆石油地质与开发,2005,24(3):81-83.