煤层气藏多层合采的影响因素分析

2012-02-13邵长金邢立坤李相方温声明胡爱梅

邵长金 邢立坤 李相方 温声明 胡爱梅

(1.中国石油大学理学院,北京 102249;2.中国石油大学石油工程学院,北京 102249;3.中石油煤层气有限责任公司,北京 100028)

针对常规油气藏的多层合采问题,已有许多研 究成果。煤层气藏开发也常采用多层合采的方式,但煤层气藏的特点决定了其合层开采与常规油气藏的多层合采不同:一是煤层气主要是以吸附状态存在于煤层中,只有当煤层中的压力降落到低于临界解吸压力时,煤层气才从煤层基质上解吸出来,因此,煤层气的产出与煤层水的产出密切相关;二是煤层一般较浅,煤层裂隙的闭合压力较低,很小的压力变化都会引起渗透率的较大变化,从而引起产能变化;三是煤粉产出对煤层气井产能有重要影响。目前,国内外对煤层气藏多层合采的研究还很少,根据我国煤层气藏的特点,笔者对多层合采产能的影响因素进行了分析。

1 煤层气藏多层合采模型分析

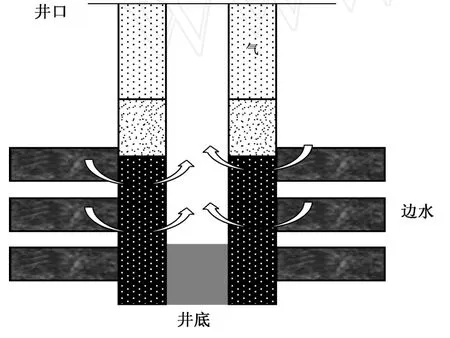

不失一般性,设合采煤层气藏中心有一口井,该井穿透三个储层 (厚度分别为hi,hj,hk,渗透率为ki,kj,kk),各层间由不渗透层隔开,不渗透层厚度各不相同。各储层原始压力可以不同,设渗流为径向流,如图1。

图1 煤层气藏多层合采模型

对饱和煤层气藏,由于压力一开始降落,就有煤层气解吸出来,不存在水单相流阶段。对未饱和煤层气藏,在排水阶段,压力还没有下降到临界解吸压力,整个煤储层中只产水,为单相流。

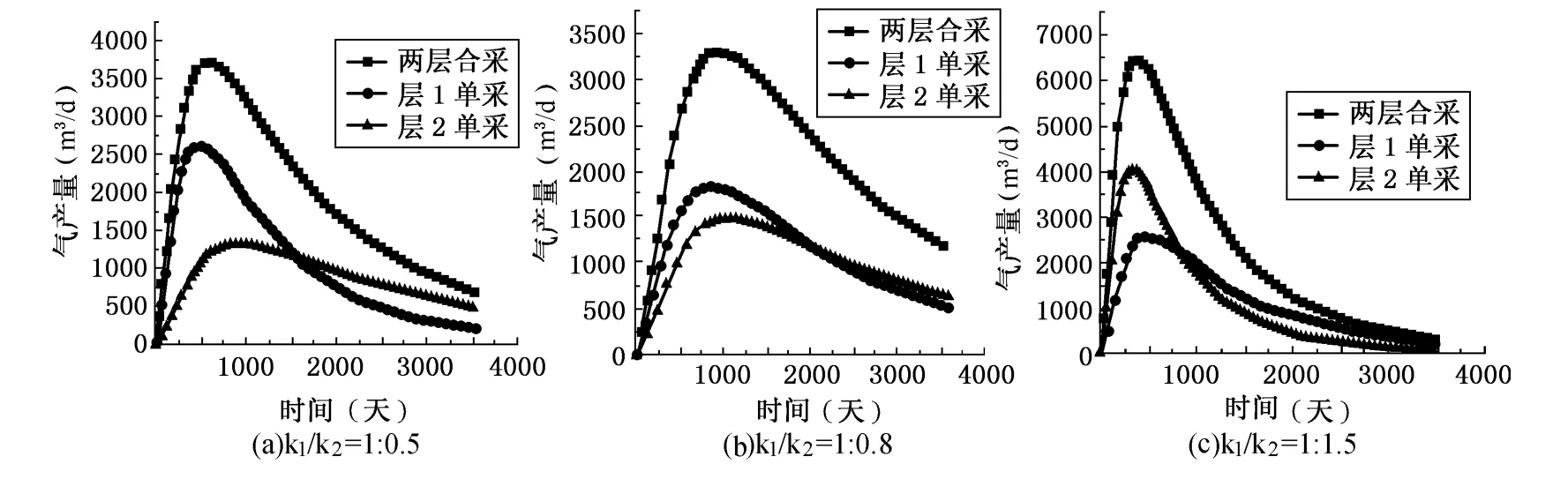

不论是饱和煤层气藏还是未饱和煤层气藏,实际生产中都存在气水两相流阶段。多层合采时,对每一单层,均是两相流,经过推导,可得n层合采的一般产能方程为

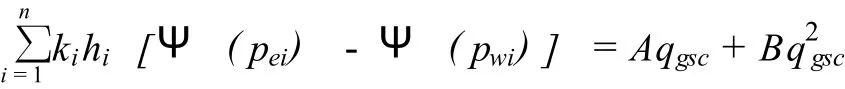

从产能方程看,不论在排水阶段还是气水两相流阶段,煤层气藏多层合采与单层开采具有相似的产能形式。但多层合采时的产能,除了与压差 (或拟压力差)有关外,还与各分层的地层系数 (渗透率与厚度的乘积)有关,地层系数作为权重因子决定了各分层的压差 (或拟压力差)对产能的贡献。由于合层开采时,各层的压力降落一般不同步,有的层处于排水阶段,有的可能已经进入气液两相流阶段,因此,相渗对产能会产生一定的影响,这一影响体现在拟压力表达式中。

多层开采时,假定各分层具有相同的临界解吸压力,则合采时的产能特征由分层压力降落是否同步决定。如果分层压力降落同步,则两个分层同时达到解吸压力,同时达到最高峰值,合采时的产能与分层单采具有相同的特征,仅仅是合采的产量大一些。如果分层压力降落不同步,则压力降落速度大的层首先降低到解吸压力,煤层气开始解吸。而压力降落速度小的层要延迟一段时间才能解析,从而使两层的产气峰值时间错开,井的产量高峰不能集中 (这一点可从图2和图4看出)。

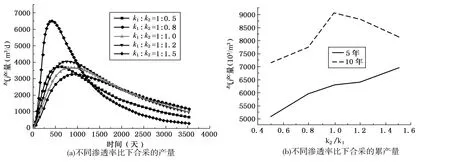

图2 不同渗透率比值下合采与单层开采时的产能对比

图3 不同渗透率比值下合采的产量和累产量

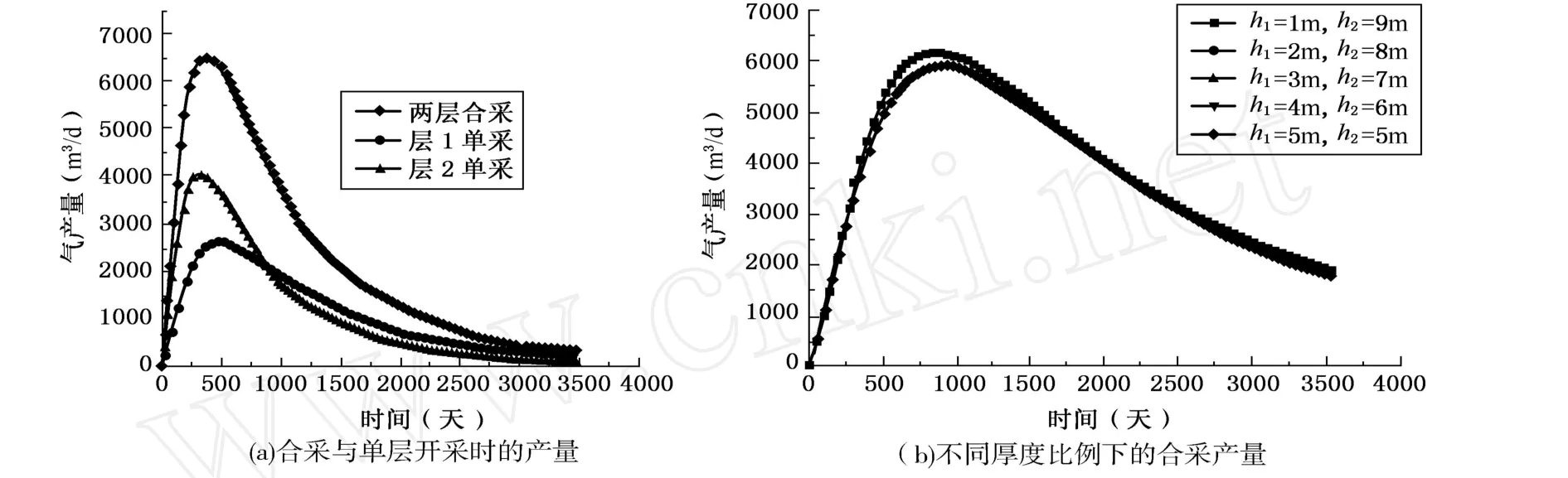

图4 厚度对合采产能的影响

2 煤层气藏多层合采的影响因素分析

2.1 不同渗透率的层进行合采

以两层合采为例,在其他条件相同的条件下,改变上下两层渗透率的比值,研究不同渗透率的层进行合采时的产能变化情况,并与单层开采时的情形进行对比,如图2。将不同渗透率比值下合采的产量和累产量分别画在图3(a)和图3(b)中。

由图2可见,由于两层的渗透率不同,压力降落速度也不同,从而两层的产气峰值时间错开。由图3可见,合采时,分层渗透率比值增加,合采的产量不是线性提高,累加产量也不是线性提高。当以开采5年时的累产进行对比时,累产基本随着渗透率比值增加而增加。当以开采10年的累产进行对比时,渗透率比值为1时效果最好。

2.2 不同厚度比的层进行合采

在其他条件相同的条件下,保持总厚度值为10m不变,改变上下两层厚度的比值,研究不同厚度比的层进行合采时的产能变化情况,并与单层开采时的情形进行对比,图4(a)给出的是h1=3m、h2=7m的情况。将不同厚度比值下的合采产量画在图4(b)中。

由图4(a)和图4(b)可见,当合采总厚度一定时,分层厚度大的层对合采的贡献大,但合采的产量以及累加产量变化不大。这说明在讨论合层开采时,渗透率比厚度的影响更大。

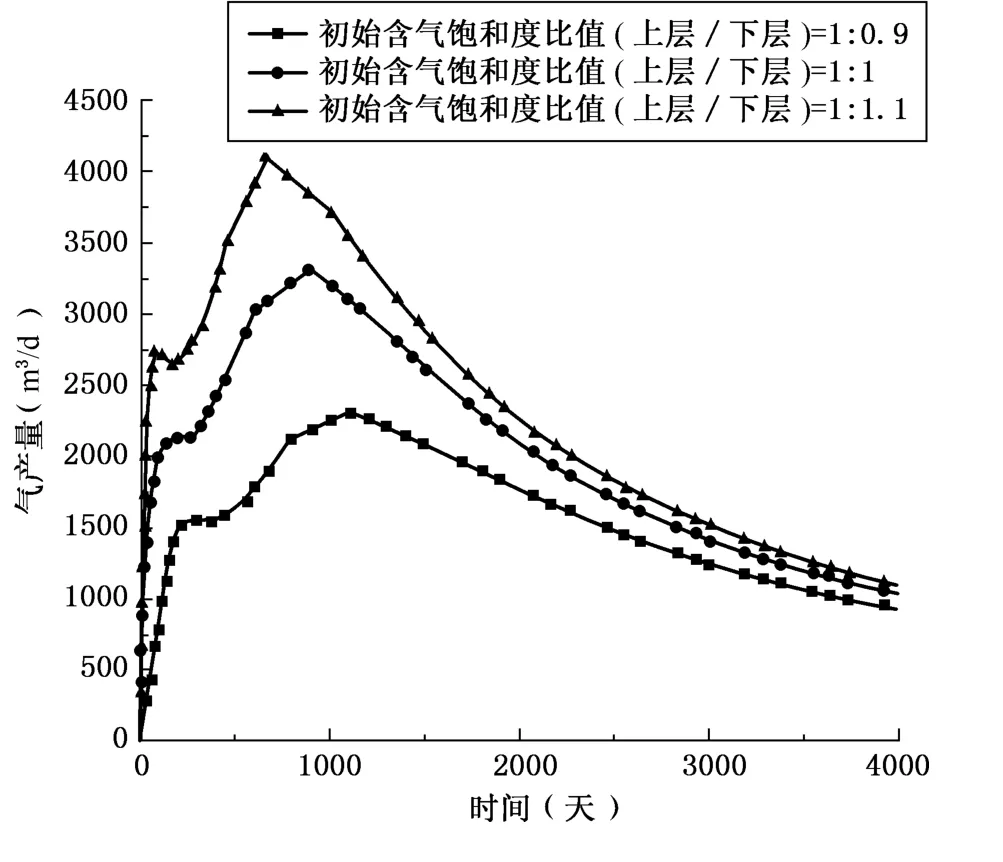

图5 不同初始含气饱和度比例下合采的产量

2.3 不同初始含气饱和度的层进行合采

以两层合采为例,在其他条件相同的条件下,改变上下两层初始含气饱和度的比值,研究不同初始含气饱和度的层进行合采时的产能变化情况,如图5。

由图5可见,不同初始含气饱和度的层进行合采时,初始含气量越大,产量峰值越高,累产量越大。

2.4 不同解吸特性的层进行合采

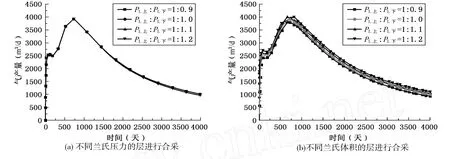

图6 不同解吸特性下的合采产量

图7 W1-005井两层合采的情况

以两层合采为例,在其他条件相同的条件下,改变上下两层兰氏压力 (pL)的比值,研究不同兰氏压力的层进行合采时的产能变化情况,并与单层开采时的情形进行对比,计算结果如图6(a)。同理,得到不同兰氏体积 (VL)的层进行合采时的产能变化情况,如图6(b)。

由图6可见,不同解吸特性的层合采时,分层之间的兰氏压力比值对合采产量的影响很小,但分层之间的兰氏体积比值对合采产量的影响较明显。

3 煤层气藏多层合采实例分析

H地区煤层气藏在纵向上可划分为三个层,即:3#、5#和11#煤层气藏。各储层之间没有水动力学连通,3#煤层底板主要为泥岩,厚度为1.15m~9.70m之间,含水性弱,渗透性差。5#煤层底板主要为砂质泥岩,厚度0.95m~10.30m,含水性弱,渗透性差。11#煤层底板主要为泥岩,厚度1.25m~10.50m之间,含水性弱,渗透性差-中。从投入生产的储层看,两相邻储层间隔在20~40m间,从实际勘探情况来看,3#煤储层压力为2.80MPa,5#煤储层压力为2.39MPa,11#煤储层压力为2.65MPa,平均临界解吸压力为1.4MPa。

3.1 3#和5#煤层气合采的产能

以W1-005为例,该井3#和5#煤层气合采,3#位于 390.45m,5#位于 417.5m,相差 27.05m。生产至5天时,共产水51.84m3,3#井底压力降到2.355MPa。由于3#储层压力大于井底流压,3#产水。此时,5#对应的井底流压为2.625MPa,大于5#储层压力,说明此时5#层不产水。当排采到第21天,3#井底压力进一步下降到1.915MPa时,对应的5#井底流压为2.185MPa,两个层的储层压力均大于对应的井底流压,两个层均产水,因此产水量增加 (由10.68m3增加到19.72m3),相应的产气量也增加 (但这时的产气不是解析气,而是自由气或溶解气,由于自由气或溶解气总量有限,因此,会接着产生下降)。随着地层压力降低到临界解吸压力,产气量上升,进入稳压增产阶段。

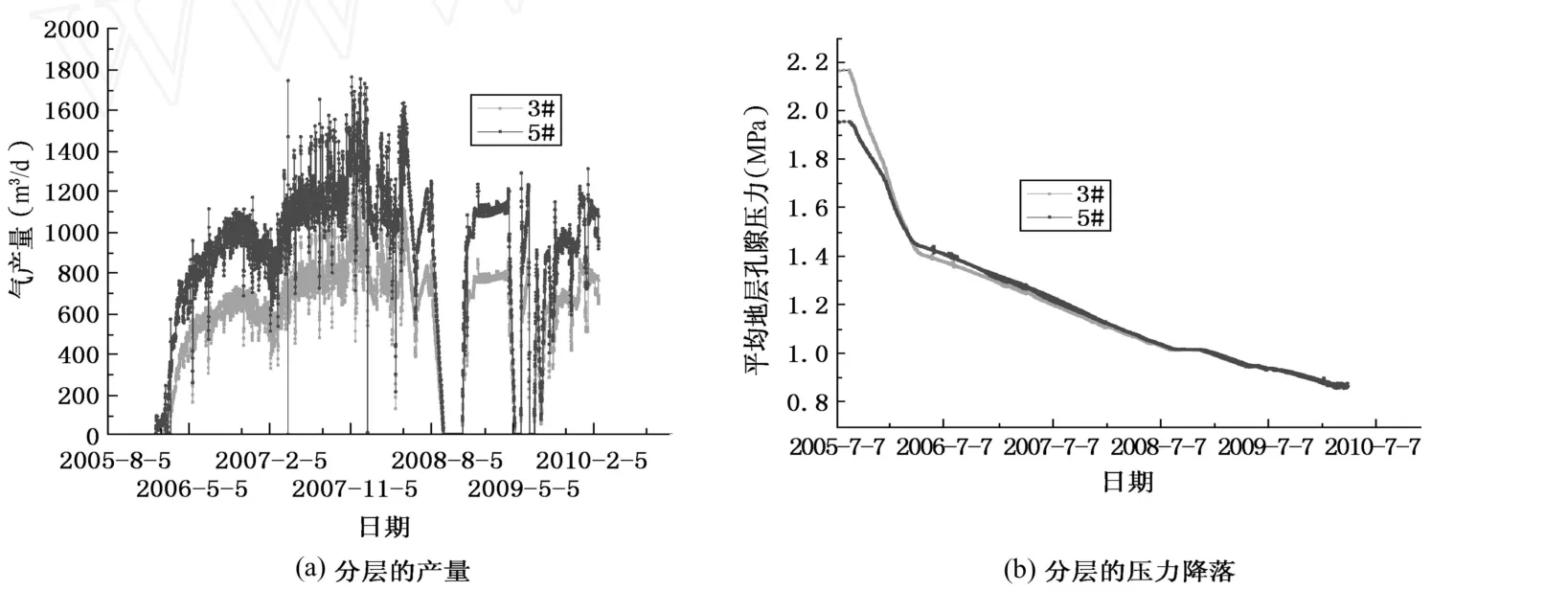

通过该井合采数据的历史拟合和数值模拟,得到各分层水产量、气产量、平均压力变化情况,如图7(a)-7(b)。从各分层水产量、气产量看,由于5#层的厚度 (2.4m)比3#层 (1.65m)的大,因此5#层的产量也大,对合采的贡献多。

从平均地层孔隙压力 (包括割理和基质)看,在开采初期排水阶段,由于两个层的原始地层压力均高于临界解吸压力,两层均不产气。3#层的原始压力高于5#层的,同时,由于3#层的厚度小于5#层的,因此,3#层的压力下降快。随后,通过两个层的压力平衡调整,两层压力下降速度趋于相等 (在压力-时间图上表现为平行线段),最后两个层达到压力基本一致,共同对合采产生贡献。

3.2 3#和11#煤层气合采的产能

W2-005井为3#、11#合采,产气量中等,说明3#、11#煤的合采效果较差。分析其原因,主要是3#、11#渗透率相差太大 (3#渗透率为1.61md,11#渗透率为0.02md),导致两个合采层压力降落不平衡,导致11#没有得到利用,影响了产能。

通过W1-005和W2-005两口不同合采井的情况,可以看出两口井的生产状况有很大差别,这说明了多层合采具有适应性与局限性。像3#、5#煤,因其单层厚度薄,分层采产量可能很低,且由于其距离相近,可以合采。但是,对于3#、5#煤与11#煤合采是否高效,要进行敏感性分析。如果将动液面降到11#煤顶部,3#、5#煤生产压差较大,只要不产生明显的如压力敏感、产煤粉、压裂性能劣化等,将会进一步解放11#煤的产能,这样多层合采是合理的。否则,将会产生干扰。

[1] Lefkovits H C,Hazebrook P,Allen E E.A study of the behavior of bounded reservoirs composed of stratified layers[J].SPE J,1961(3):43-58.

[2] Ahmed Aly,Chen H Y,Lee W J.A new technique for analysisof wellbore pressure from multi-layered reservoirs with unequal initial pressures to determine individual layer properties[R].SPE29176,1994,181-95.

[3] Larsen L.Wells producing commingled zones with unequal initial pressures and reservoir properties[R].SPE10325,1981.

[4] Kuchuk J F and Wilkinson DJ.Transient pressure behavior of commingled reservoirs[R].SPE18125,1988.

[5] 刘新福,吴建军,綦耀光,等.煤层气井气体对有杆泵排采的影响 [J].中国石油大学学报,2011,35(4):144-149.

[6] 张健,汪志明.煤层应力对裂隙渗透率的影响 [J].中国石油大学学报,2008,32(6):92-95.

[7] 倪小明,苏现波,李广生.樊庄地区3#和15#煤层合层排采的可行性研究 [J].天然气地球科学,2010,21(1):144-149.