宁化县横坑切梢小蠹虫害大发生与气候因子分析

2012-02-02伍小兵

伍小兵

(福建省宁化县林业执法大队,福建 宁化 365000)

1 引言

横坑切梢小蠹是蛀干蛀梢害虫,以成虫和幼虫为害马尾松。近年来,由于气候变暖、灾害性气候增加,出现了有利于横坑切梢小蠹滋生蔓延的环境条件,影响着树木的生长。当该小蠹虫虫口密度大时,会造成树皮被蛀光,像人为剥皮一样露出木质部,致使树木枯死;新老成虫在补充营养时会危害马尾松的枝梢,致使枝梢易折断。

2 横坑切梢小蠹的生物学特性

横坑切梢小蠹在福建省宁化县1年发生1代。此虫主要为害衰弱木和濒死木,有时也为害健康树。该虫主要在树干中上至中下部的树皮内蛀道筑巢,咬蛀树干的韧皮部、形成层,严重发生时树皮会被蛀光而露出木质部,致使树木迅速枯死。

该虫以成虫在马尾松的嫩梢或土壤内越冬。越冬成虫在翌年3月上旬聚集于松树上进行危害,它们咬蛀树皮补充营养,并在树皮内蛀筑主坑道,主坑道为复横坑道,从交配巢分出左右两条横坑,整条坑道略呈弧形,两端稍向下弯曲。交配后的雌成虫在主坑道的两侧蛀筑卵巢,1巢1卵,卵出现期为3月中旬至4月上旬,卵期约为10d。孵化后的幼虫在主坑道两侧咬蛀子坑道,子坑道短而稀,自主坑道的上、下方分出,子坑道多时会出现交叉现象。幼虫出现期是3月下旬至4月中旬,幼虫期为14~18d,老熟幼虫在树皮内咬筑蛹室,并开始化蛹。蛹出现期4月中旬至5月上旬,蛹期7~8d。4月下旬出现新一代成虫,羽化高峰期为5月初,新成虫羽化后在树皮内停留2~3d再蛀出,然后分散飞出,危害当年新生的枝梢并补充营养,致使被危害的枝梢易折断而枯死[1]。

3 横坑切梢小蠹的危害规律

横坑切梢小蠹性喜阳光、高温、干旱,阳坡的树木比阴坡的易先被危害,林缘的较林内的先受害,立地条件差的较立地条件好的先受害,林内卫生条件良好的不易发生。当受到其他病虫危害、干旱、低温冻害、森林火灾、松脂采割等造成树木生长衰弱时,容易受到横坑切梢小蠹的危害。采伐木、风折木、濒死木为横坑切梢小蠹的繁殖提供了有利条件,是导致其大发生的基础。

4 横坑切梢小蠹发生与气候的关系

高温、干旱的气候条件有利于横坑切梢小蠹的生长繁殖。通过调查,连续几年的干旱气候可导致横坑切梢小蠹的大发生,特别是整年气候干旱,翌年春季气温高、降雨量少,致使松树生长受到影响,为横坑切梢小蠹的入侵创造了好的条件,更容易引起该小蠹虫的爆发,其爆发可使横坑切梢小蠹集中于同一株树上进行危害,当虫口密度大时,会造成树皮被蛀光,导致活立木枯死。

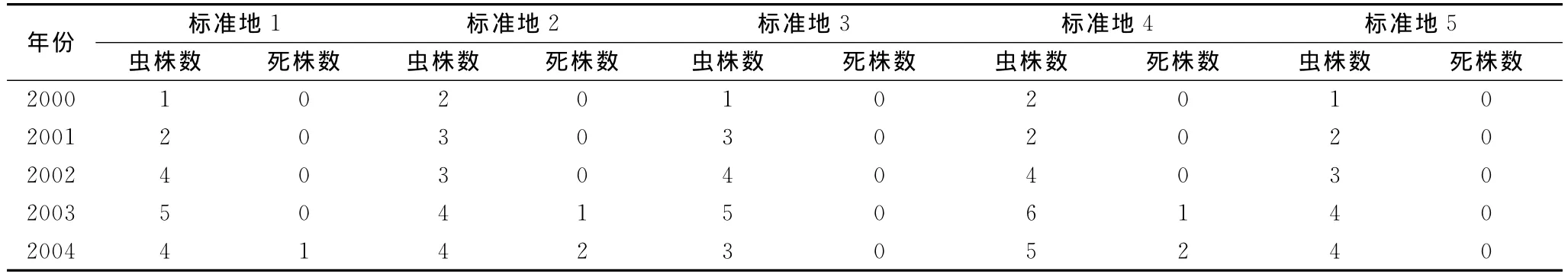

2000~2004年在宁化县湖村镇横坑切梢小蠹的发生区,设立了5个标准地,每个标准地随机抽取样树20株,对横坑切梢小蠹发生情况进行了调查。将调查研究的资料(表1)与当地的气象资料(年平均气温、年相对湿度、年降雨量、年日照时数)(表2)进行统计分析,研究横坑切梢小蠹发生与气候因子变化的定性定量关系。

表1 横坑切梢小蠹的调查资料

表2 宁化县1995~2004年气象资料

分析工具为国家林业局森林病虫害防治总站编制的森林病虫害监测预报系统软件[2]。利用该软件对调查材料和气象资料进行分析,研究横坑切梢小蠹的发生与气候的关系,分析方法采用统计假设检验和方差分析、模糊聚类分析和主成分分析。

4.1 单因素方差分析

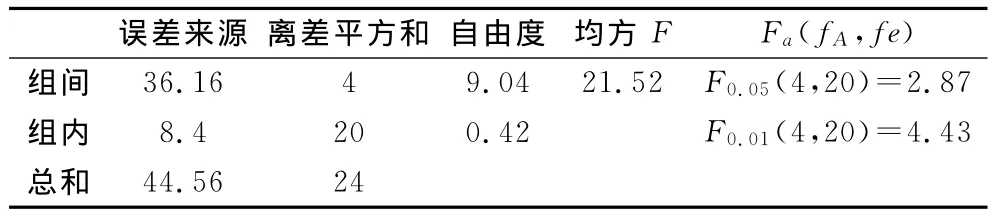

对2000~2004年的调查资料进行单因素方差分析,结果见表3。

表3 单因素方差分析

经假设检验和方差分析,结果是:F=21.524﹥4.43=F0.01(4,20)表明各年份间差异显著。

4.2 双因素方差分析

对2000~2004年的调查资料进行双因素方差分析,结果见表4、表5。

表4 双因素方差分析

根据表5分析表明:2003年气候对横坑切梢小蠹发生的影响与2000年、2001年、2002年比较差异极显著;2004年气候对横坑切梢小蠹发生的影响与2000年、2001年比较差异极显著;2002年气候对横坑切梢小蠹发生的影响与2000年比较差异极显著,与2001年比较差异显著;2001年气候对横坑切梢小蠹发生的影响与2000年比较差异显著;2003年与2004年比较、2002年与2004年比较差异均不显著。其中2003年气候对横坑切梢小蠹发生的影响最大,2004年气候的影响其次,2002年气候的影响次之。

表5 各A因素处理的平均数间的SSR测验

4.3 各气候因子与横坑切梢小蠹发生的关系

4.3.1 年平均气温与横坑切梢小蠹发生的关系

(1)统计假设检验和方差分析。年平均气温反映当地气候的冷热程度,近10年来,宁化县的年平均气温总体呈升高趋势,大发生前连续6年的年平均气温高于常年平均值(17.8℃),方差分析表明T=114.0594>T0.01=3.263 3,各年份间差异极显著。

(2)模糊聚类分析。对1995~2004年10年间的年平均气温进行模糊聚类分析,结果如下。

第一类:1995、1996、1997、2000;

第二类:1998、1999、2001、2002、2003*、2004*。

其中数值为各年份,带*的为横坑切梢小蠹发生年份,下同。

根据年平均气温模糊聚类分析结果可见2003、2004年为一类,说明横坑切梢小蠹发生年份(2003、2004年)的年平均气温较高并与其他年份不同。

4.3.2 年平均湿度与横坑切梢小蠹发生的关系

(1)统计假设检验和方差分析。年平均湿度反映当地的大气潮湿程度,横坑切梢小蠹大发生的2年年平均湿度低于常年平均值(82%),方差分析表明T=121.494 0>T0.01=3.262 3,各年份间差异极显著。

(2)模糊聚类分析。对1995~2004年10年间的年平均湿度进行模糊聚类分析,结果如下。

第一类:1995、1996、1999、2003*、2004*;

第 二类 :1997、1998、2000、2001、2002。

根据年平均湿度模糊聚类分析结果可见2003、2004年为一类,说明横坑切梢小蠹发生年份(2003、2004年)的年平均湿度较低并与其他年份不同。

4.3.3 年降雨量与横坑切梢小蠹发生的关系

(1)统计假设检验和方差分析。年降雨量是反映气候变化的一个主要因子,横坑切梢小蠹大发生的2年年降雨量低于常年平均值(1 787mm),方差分析表明T=12.439 0>T0.01=3.262 3,各年份间差异极显著。

(2)模糊聚类分析。对1995~2004年10年间的年降雨量进行模糊聚类分析,结果如下。

第一类:1995、1997、1998、2000、2001、2002;

第二类:1996、1999、2003*、2004*。

根据年降雨量模糊聚类分析结果可见2003、2004年为一类并明显低于其他年份,说明横坑切梢小蠹发生年份(2003、2004年)的年降雨量较低并与其他年份不同。

4.3.4 年日照时数与横坑切梢小蠹发生的关系

(1)统计假设检验和方差分析。年日照时数反映太阳在一地实际照射地面的时间,横坑切梢小蠹大发生的连续2年,年日照时数高于常年平均值(1 675h),方差分析表明T=23.223 3>T0.01=3.262 3,各年份间差异极显著。

(2)模糊聚类分析。对1995~2004年10年间的年日照时数进行模糊聚类分析,结果如下。

第一类:1995、1996、2003*、2004*;

第二类:1997、1998、1999、2000、2001、2002。

根据年日照时数模糊聚类分析结果可见2003、2004年为一类,说明横坑切梢小蠹发生年份(2003、2004年)的年日照时数明显较高并与其他年份不同。

4.3.5 对年平均气温、年平均湿度、年降雨量、年日照时数进行主成分分析

各年份气候因子主成分分析:

第一主成分的特征向量以年平均湿度的值X2最大,说明对第一主成分影响最大。其次是年降雨量X3、年日照时数X4、年平均气温X1,说明年平均气温、年平均湿度、年降雨量、年日照时数均有贡献。第二主成分的特征向量以年平均气温的值X1最大,说明对第二主成分影响最大。最后是年日照时数X4;说明年平均气温、年日照时数贡献较大。

上述分析表明,各气候因子对横坑切梢小蠹发生都起作用[3]。

5 防治探讨

(1)以“预防为主,科学防控,依法治理,促进健康”的方针为指导,定期开展普查工作,同时利用森防测报网络进行监测调查,及时掌握横坑切梢小蠹的虫情变化,为防治做好前期准备。

(2)结合营林措施,因地制宜,适地适树,改善立地条件,促进林木生长正常。及时进行抚育间伐,清理枯死木和濒死树,并用药剂进行除害处理。采伐后的原木、梢头和枝丫要及时运出林外,减少横坑切梢小蠹繁殖的基础条件。

(3)应采用先防治后清理的思路,防治为主,清理为辅,利用横坑切梢小蠹干转梢、梢转梢期间先进行防治,降低虫口密度,挽救枝梢受害木。防治药剂要有一定的内吸性,有较长的持效期,如药剂的持效期不够长,应在所施药剂的持效期连续施药2~3次,这样就可以杀死那些施药时正在梢内取食而蛀完后飞出的小蠹虫,药剂可选用拟青霉菌、树虫净、大力士、川宝1号等有效控制小蠹虫的生物药剂和化学药剂[4]。

(4)改善林地卫生条件,减少松林松脂采割,促进林木健康生长。

[1]萧刚柔.中国森林昆虫[M].北京:中国林业出版社,1992.

[2]赵清山.森林病虫害监测方法及应用程序[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2002.

[3]张旭东.黑龙江大兴安岭天幕毛虫大发生气候因子统计分析[J].中国森林病虫,2004,23(4):28~29.

[4]张 瑆.论云南省纵坑切梢小蠹治理的新思路[J].中国森林病虫,2003,22(2):39~40.