低碳理念下校园规划探讨——以福建农林大学新校区规划为例

2012-02-02李于雄林永刚肖寿庄黄海和

李于雄,林永刚,肖寿庄,黄海和

(1.福建农林大学,福建 福州 350002;2.浙江省现代建筑设计研究院厦门分院,福建 漳州 363000)

1 引言

全球气侯变化已成为21世纪人类发展面临的最大挑战之一,遏制全球气候暖化、减少温室气体与二氧化碳排放是全人类共同的责任与目标。在2009年“哥本哈根全球气候大会”上,中国政府承诺“到2020年单位GDP碳排放比2005年下降40%~45%”,这预示着中国经济将踏上整体低碳转型之路。低碳理念正融入中国这个世界第三大经济体的发展主线。

所谓低碳,是指较低或更低的温室气体(二氧化碳为主)排放。低碳不只是能源领域的技术更新,更渗透到人类经济、生活的每个环节。大学作为科研和社会活动最为活跃的机构和场所,理应率先承担起节能减排的责任。

海峡联合学院和海峡联合研究院(简称“两院”)是福建农林大学在福州地区大学城闽台教育合作试验园区建设的新校区。“两院”用地总面积为50.07hm2,位于福州地区大学新校区内,东濒溪源江,接福州大学新校区,西面和南面紧邻福银高速公路,西北面与闽江学院相邻,北靠日丹路,地理位置优越,辐射区域广,交通便利。基地内地势平坦,水系发达,环境优美,水、电、路、通讯等基础设施配套基本到位,同时可以共享大学新校区资源。该地属亚热带海洋性季风气候。全年平均气温19.6°C,主导风向为东南风,夏季以偏南风为主,年平均降雨量1 355.8mm。

2 规划的原则

(1)整体优化原则。以系统论为指导,整体地、全面地、系统地考虑问题,强调规划的整体性和综合性,追求校园生态环境、社会、经济的整体最优化,而不只是校园结构部分的局部最优。

(2)动态设计原则。要求设计理念应有前瞻性的思想,科学预测、充分考虑大学校园发展的可能方向与问题。充分考虑校园规划建设的适应性、灵活性和发展的弹性,力求远期发展和近期建设的平衡,体现规划设计的现实性、经济性和可操作性,形成建设发展的良性循环。

(3)绿色生态原则。规划一个符合生态学基本规律的绿色校园,注意与自然环境的有机结合,避免建设对环境造成不利影响,最终实现并保持校园低碳、绿色生态发展。

(4)以人为本原则。充分考虑校园的发展、管理和运作模式,以及各种人员的行为特征,以此为基础进行空间和环境设计。优化建筑群的合理分区及其相互关系,形成整体的建筑群体关系。注重室内外空间环境的渗透及景观视线效果,结合当地气候特点,创造满足使用要求的建筑空间环境。

(5)文脉导向原则。彰显学校深厚的文化底蕴和特有的文化内涵,传承与发展校园传统人文精神和校园文化。体现自身特色,利用自然景观,同时创造新的人文景观,倡导具有时代气息的校园文化。

3 规划的策略

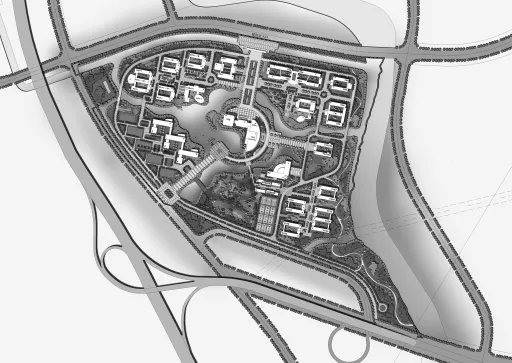

3.1 整体规划设计

以“一心、三轴、四组团”的结构构筑校园的路网和景观骨架。以生态为核心,以景观为载体,以空间为特色,构筑人与自然和谐的园林式生态校园环境。中心区为校区共享的行政办公和现代信息中心大楼。校园主次入口为两条“人文”轴线,东西向为一“景观”轴线,在原有水系整合下自然形成4个不同的功能组团:教学实验区、学生生活区、科研区、信息中心以及预留区。此外,校园外围还有小果园、小农地以及水生植物园等。

采用环形的构图模式,并协同几何形绿楔连接各功能区,形成围绕中心区布局的“向心性”结构。有机组织的各功能分区,使校园环境疏密有致、动静分离,既相对独立又密切联系。

规划形成两个主要的交通环,一个是围绕行政办公区规划的环状道路,这条环状道路起串联各功能分区的作用,形成自由式校园布局;另外一个是围绕各个功能分区的位于学校外围的交通环,使学校相对独立,减少周边环境和城市交通的干扰。通过“二轴”道路系统直接连接各功能组团,形成内环人行、外环车行的交通系统。

图1 规划总平面图

3.2 绿化景观设计

校园景观设计遵循生态规律,体现人与自然和谐理念,充分利用基地原有的因素规划成园林式、生态型校园。保留并整理场址内原有池塘河道,形成自西向东流向溪源江的校园主要景观水系。通过中心水面组织整个校园的景观、环境和空间,营造出江南水乡意境,形成一个能通达小船又具有生物多样性的水生环境的水网,同时又兼具“护校河”的功能。

规划组成多层次的绿化系统。在校园主轴上组织水景绿化、教学楼前带形绿化、广场绿化,在生态轴上组织连续的、茂密的生态绿带,再结合建筑庭院绿化、体育场绿化、道路隔离绿化,各层次绿化系统之间相互呼应,相互渗透,通过点、线、面的绿化层级,形成一个立体、多层次的绿化系统。根据国家规定,校园绿地率要求超过30%,而福建农林大学新校区整个校园绿地率达到55%,远超过国家规定,保证了绿化指标,充分发挥绿色植物的碳汇潜力,营造低碳校园。在植物配置方面,遵循生态规律,体现人与自然和谐理念,结合当时气候特点按照专类植物园整体设计理念来进行规划,同时针对不同区域的空间环境特点,充分考虑植物配置的多样性、季节性的特点,在校园内设置多个植物专类园,形成有机整体的生态系统,从而营造优美的校园环境。

3.3 建筑设计

整个建筑规划强调“统一和谐、简洁、大气”,尽可能汲取传统高等学校建筑特征,创立富有特色的校园建筑文化,具有一定的人文性、学术性,以自身特有的形象和独特的表达语汇,结合有变化的材料与色彩,创造有别于其他性质建筑的形象特征。同时,校内建筑以低层、多层建筑为主,呈低密度布置,强调建筑群体空间效果和单体的建筑比例关系,同时与环境和谐交融,辅以广场绿地形成高低错落的、疏密有致的、结合生态绿带树体体现出“山水校园”的规划构想的整体形象。

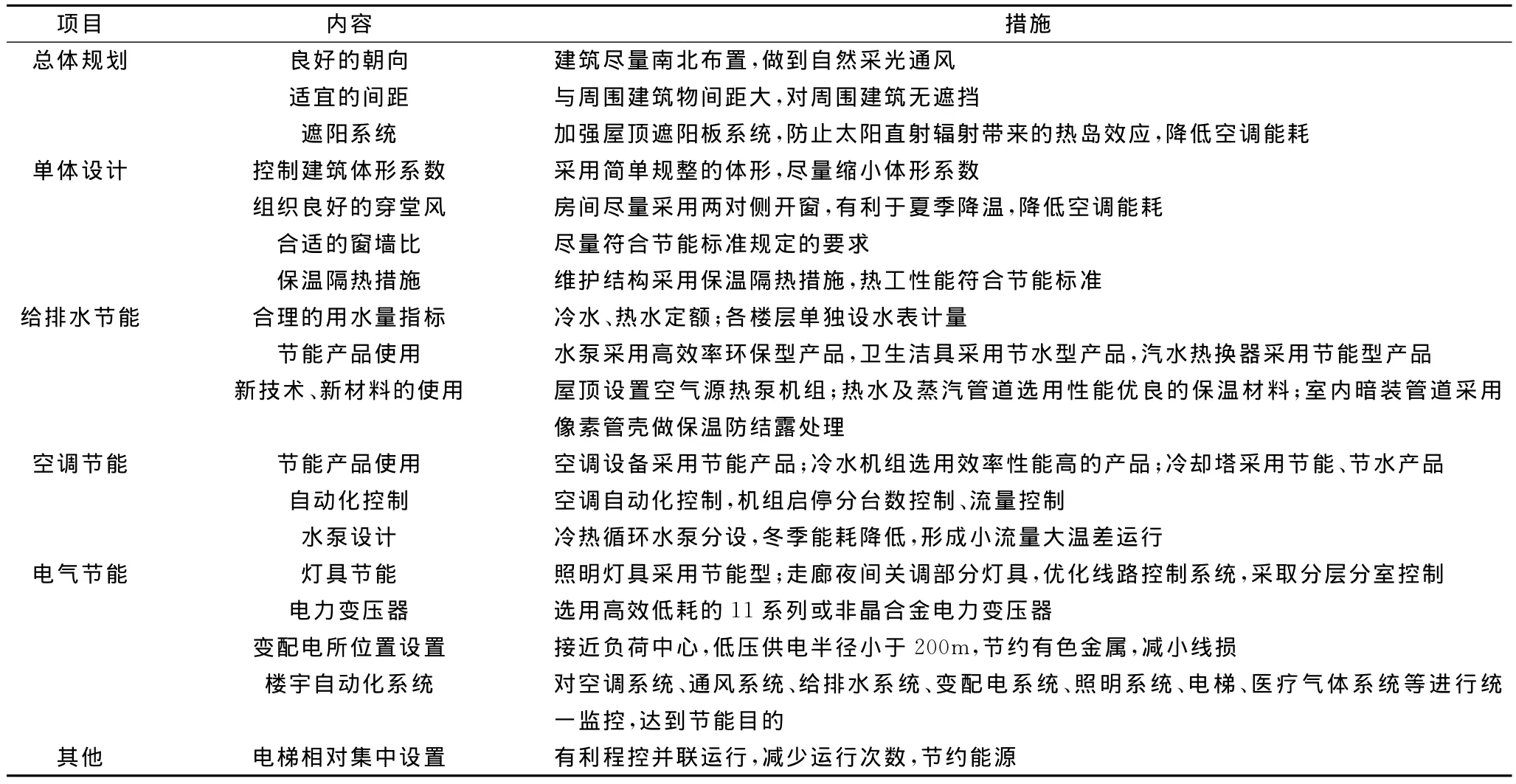

建筑规划和能源使用中力求低碳,通过节能措施,降低校园直接排放二氧化碳的数量。如在屋顶设置空气源热泵机组,利用热泵装置解决大楼热水供应,具体节能措施见表1。

表1 校区规划的建筑节能措施

3.4 道路交通设计

充分考虑场地与城市交通的关系,将校园的主入口设置在用地北面日丹路沿线中部,方便学校行政办公楼和教学区的使用;次入口有两个,一个设置在主校门的西侧,亦是在日丹路上,一个设置在用地的南侧,方便学生和教师的使用以及分期建设的实施。

校园交通系统树立“以人为本”的规划理念,协调人车关系,建立“步行者优先”的教学空间特色,通过“二轴”道路系统直接连接各功能组团,形成内环人行、外环车行的交通系统。校园内部以步行为主,并在组团和绿化之间根据景观的需要设置人行小路,将学生的出行距离缩短到了一个步行比较合理的距离,这样既满足了现代校园的使用需要,又满足了传统园林道路的“开径透彻”的意境。这样的“步行者优先”空间,减少了机动车,是校园发展的低碳化方向。

对于停车场,新校区规划中在校园外环车行道路上一定间距合理设置,并将停车场掩映在植被之间,减少其对园林景观的影响,为师生方便停车、就近停车提供便利。

3.5 废弃物处理

采用雨污分流的排水体制。雨水经排洪沟及截洪沟收集后汇入雨水管道系统,再汇入水库,利用水库作水景及调洪处理。

配套完善的垃圾处理设施,如垃圾分类收集容器、垃圾中转站等。对生产垃圾和生活垃圾的处理,应从收集、清扫、运输、处理和管理各个环节协调考虑,必须做到日产、日清、日运,尽可能减少对周围环境的影响。垃圾实行分类收集,实行袋装化、减量化、密闭化,回收可再次利用的垃圾,由垃圾中转站运至城市生活垃圾卫生填埋厂集中处理;实验后产生的有害有毒垃圾,集中后打包送往省危险品处理厂。

4 结语

倡导绿色环保理念,创建低碳校园,不仅是高校构建和谐校园的重要组成部分,而且对于整个社会的长远发展也具有重要的意义。在全社会推进发展低碳经济的背景下,推进校园发展的低碳化方向具有积极的现实意义。低碳校园建设是一个复杂的系统工程,涉及的方面很多,需要全体师生员工牢固树立节能减排的观念,养成节约资源、保护环境的低碳生活习惯,自觉加入低碳生活,积极投身低碳校园建设。

[1]柴 薇.生态校园规划探讨[J].绿色科技,2011(5):44~45.

[2]周 岚,张京祥,崔曙平,等.低碳时代的生态城市规划与建设[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3]李平丽.新形势下大学城规划研究[J].科技情报开发与科技,2011(8):184~185.

[4]黄永辉,王丹净.低碳校园建设与可持续发展的研究——以无锡商业职业技术学院为例[J].无锡商业职业技术学院学报,2011,11(1):30~32.

[5]陈群元,喻定权.我国建设低碳城市的规划构想[J].现代城市研究,2009(11):17~19.