“统治权”:被忽视的宪法关键词

2012-01-13钱宁峰

钱宁峰

按照宪法类型学〔1〕参见(荷)亨克·范·马尔塞文、格尔·范·德·唐:《成文宪法——通过计算机进行的比较研究》,陈云生译,北京大学出版社2007年版,页272。可将近现代中国出现的宪法文件区分为形式意义上的宪法和形式意义上的准宪法两大类。所谓形式意义上的宪法,就是以“宪法”这一名词作为法典名称的根本法,如1923年10月10日颁布的《中华民国宪法》和1947年1月1日公布的《中华民国宪法》;而所谓形式意义上的准宪法,在这里则指不以“宪法”这一名词作为法典名称的根本法,如1908年8月27日颁发的《钦定宪法大纲》、1912年3月11日公布的《中华民国临时约法》、1914年5月1日公布的《中华民国约法》和1931年6月1日公布的《中华民国训政时期约法》。后者基本上以“大纲”、“约法”、“条例”、“政纲”等形式出现,不具有完整意义上的权力制约和权利保障的宪法精神。一般来说,无论何种宪法形式,其结构大体由国家权力结构和基本权利体系两部分构成。若以孟德斯鸠所倡导的经典意义的权力三分学说〔2〕参见(法)孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),张雁深译,商务印书馆1961年版,页155。为尺度来看近现代中国宪法文件中的国家权力条款,可以发现,以“权”为构词基础形成的权力类型,除了“立法权”、“行政权”和“司法权”之外,还有“大权”、“主权”、“统治权”、“监察权”和“考试权”等。其中不少词汇可谓耳熟能详。然而,个别词汇虽然看似常见,但是在宪法中却极为少见,如“统治权”。以约法为例,三部约法不约而同地使用了“统治权”这个词汇。与之相类似的是,有些宪法文件使用了“统治”,如《钦定宪法大纲》,或者“统治全国之权”,如《中华民国临时政府组织大纲》。“统治权”词汇的出现是历史的巧合还是人为的安排?对此,在研究中尚未引起重视。

本文首先通过既有的宪法文本分析“统治权”的分布情况;其次从“统治权”的语言变迁了解该词汇的生成和传播过程;再次界定“统治权”的含义及法政功能;最后简要分析“统治权”消亡和再次出现的过程。笔者试图重拾这个被遗忘了半个多世纪的词汇,以廓清其来龙去脉,彰显其独特的宪法价值,以探求近现代中国宪政道路的“另一面”,〔3〕一般来说,宪法史研究比较关注正式的宪法,而较少分析准宪法,后者恰恰亦有一席之地。希就教于方家。

一、“统治权”:一个视而不见的宪法关键词

在当今人文社会科学研究中,以“关键词”为标题的研究日益兴盛。〔4〕影响较大的著作可参见(英)雷蒙·威廉斯:《关键词:文化与社会的词汇》,刘建基译,生活·读书·新知三联书店2005年版。这种倾向亦不可避免地被引入至法律领域之中。〔5〕法律出版社曾经出版过一套法律关键词丛书,例如郭翔:《民事诉讼法关键词》,法律出版社2006年版。另外,即使不是以关键词命名,而以法律名词命名,其仍然体现了这种研究思路,参见何勤华等:《法律名词的起源》,北京大学出版社2009年版。在宪政思想史研究中,以关键词为主线来勾勒宪法现象的做法也已经出现。〔6〕参见王人博等:《中国近代宪政史上的关键词》,法律出版社2009年版。类似研究在政治思想史领域亦已出现。参见金观涛、刘青峰:《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》,法律出版社2009年版。这种研究方法在学术领域中因其具有开拓性的特质尚处于起步阶段,因而在选择时往往难以涵盖数量规模巨大的关键词,必定存在挂一漏万的局限。以《中国近代宪政史上的关键词》和《观念史:中国现代重要政治术语的形成》两本著述择取的关键词或术语来看,与“权”相连的词汇构成一大种类,前者如“民权”,〔7〕王人博等,同上注,页7。后者如“权利”、“权”、“利权”、“权力”、“自主之权”、“国权”、“民权”、“君权”、“主权”、“人权”、“公权”、“私权”等。〔8〕金观涛、刘青峰:“近代中国权利观念的起源和演变”和“百个现代政治术语词意汇编”(附录二),载《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》,金观涛、刘青峰著,法律出版社2009年版,页117、490。这些词汇基本上涵盖了以“权”为基础的所有词汇。有意思的是,唯独遗漏了前面所提到的宪法文件中的“统治权”。而对于近现代中国人来说,“统治权”并不是一个陌生的词汇,恰恰相反,其流行程度远远超出当代人的想象。

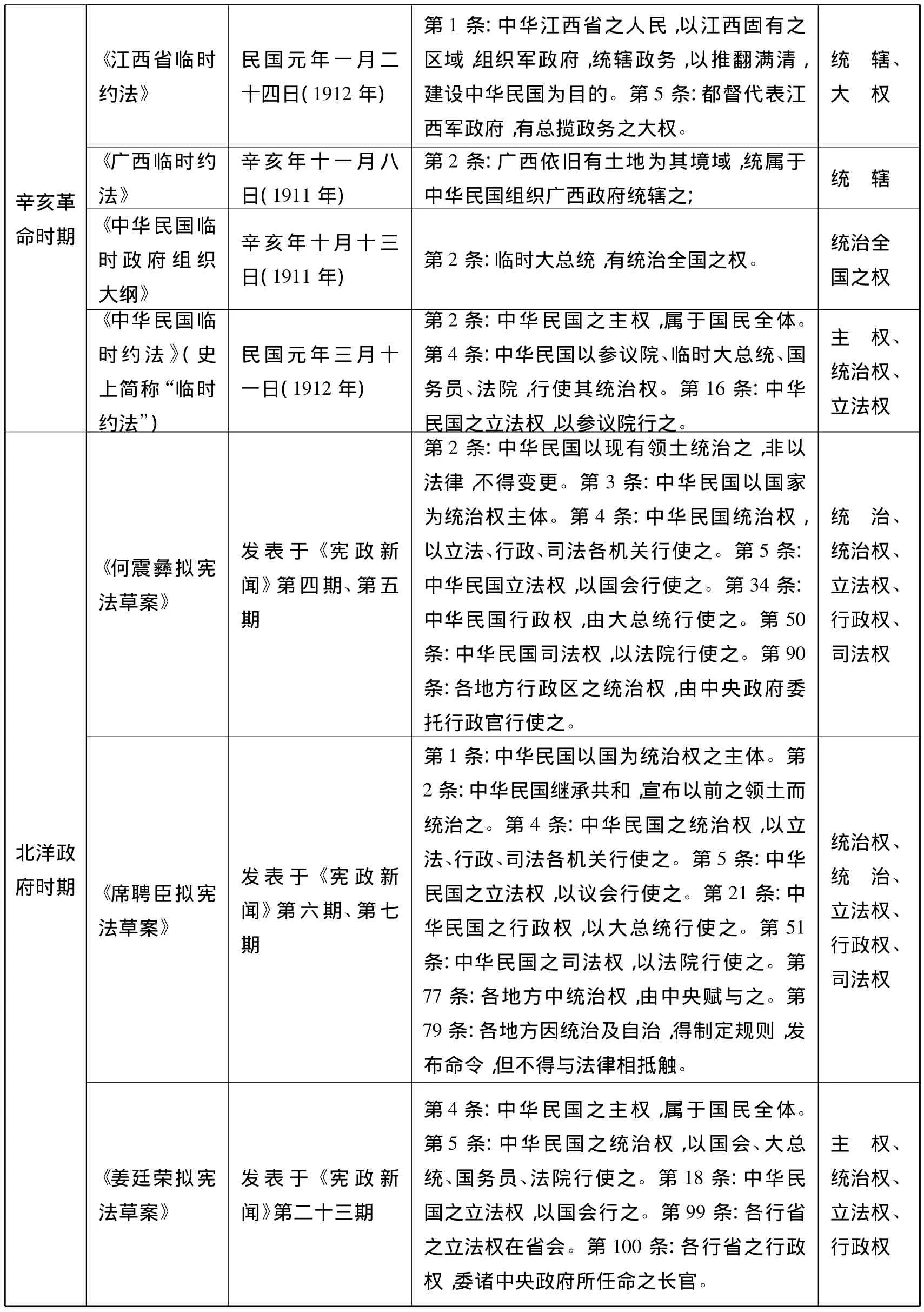

若检索近现代中国出现的宪法文件(含草案),便可以发现“统治权”这个词汇出现的频率并不亚于其它权力类型。以正式公布的文本来计算,从1908年《钦定宪法大纲》(含宪政编查馆和资政院说明)至1931年《中华民国训政时期约法》,至少也有二十多年的历史,历经清末时期、辛亥革命时期、北洋政府时期和国民党南京国民政府时期各政权。(见表1)

表1 近现代中国宪法文件(含草案)关于统治权的规定一览表

《江西省临时约法》民国元年一月二十四日(1912年)第1条:中华江西省之人民,以江西固有之区域,组织军政府,统辖政务,以推翻满清,建设中华民国为目的。第5条:都督代表江西军政府,有总揽政务之大权。统 辖、大权辖辛亥革命时期《广西临时约法》辛亥年十一月八日(1911年)第2条:广西依旧有土地为其境域,统属于中华民国组织广西政府统辖之; 统《中华民国临时政府组织大纲》辛亥年十月十三日(1911年) 第2条:临时大总统,有统治全国之权。 统治全国之权民国元年三月十一日(1912年)立法权主 权、统治权、《中华民国临时约法》(史上简称“临时约法”)《何震彝拟宪法草案》第2条:中华民国之主权,属于国民全体。第4条:中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。第16条:中华民国之立法权,以参议院行之。发表于《宪政新闻》第四期、第五期第2条:中华民国以现有领土统治之,非以法律,不得变更。第3条:中华民国以国家为统治权主体。第4条:中华民国统治权,以立法、行政、司法各机关行使之。第5条:中华民国立法权,以国会行使之。第34条:中华民国行政权,由大总统行使之。第50条:中华民国司法权,以法院行使之。第90条:各地方行政区之统治权,由中央政府委托行政官行使之。统 治、统治权、立法权、行政权、司法权北洋政府时期《席聘臣拟宪法草案》发表于《宪政新闻》第六期、第七期第1条:中华民国以国为统治权之主体。第2条:中华民国继承共和,宣布以前之领土而统治之。第4条:中华民国之统治权,以立法、行政、司法各机关行使之。第5条:中华民国之立法权,以议会行使之。第21条:中华民国之行政权,以大总统行使之。第51条:中华民国之司法权,以法院行使之。第77条:各地方中统治权,由中央赋与之。第79条:各地方因统治及自治,得制定规则,发布命令,但不得与法律相抵触。统治权、统 治、立法权、行政权、司法权《姜廷荣拟宪法草案》发表于《宪政新闻》第二十三期第4条:中华民国之主权,属于国民全体。第5条:中华民国之统治权,以国会、大总统、国务员、法院行使之。第18条:中华民国之立法权,以国会行之。第99条:各行省之立法权在省会。第100条:各行省之行政权,委诸中央政府所任命之长官。主 权、统治权、立法权、行政权

从法律用语来看,“统治权”的使用方式并不规范。除了“统治权”较为固定之外,与之相关并且意思相近的词汇还有“统治”、“大权”、“统治之大权”、“统辖”、“统治全国之权”。由于法律文本制定者所处历史语境之差异,因此,不难理解法律用语的不统一现象。但是,在这种不规范的背后,依然存在着某种统一性,这就是“统治权”始终被频繁地使用,反映了人们对该词汇的认同和语词的普遍性。

从法律规范表达方式上看,主要存在“统治”结构和“统治权”结构。若以“统治”形式出现时,那么,“统治”既可以作为一个动词,在表述上体现为“大清皇帝统治大清帝国”、“统治全国”、“统治之”等;也可以作为一个名词,在表述上体现为“统治之大权”、“受鄂州政府之统治”、“受江苏军政府之统治”等。若以“统治权”形式出现时,则几乎被视为一种对象,如“君主总揽统治权”、“本军政府之统治权”、“行使其统治权”、“统治权主体”、“中华民国之统治权”、“各地方行政区之统治权”、“中央统治权”等。这两种结构并不意味着字义不同,而是基于不同的宪法语境而作出的不同表述。从时间上看,1912年《中华民国临时约法》出台之前往往以“统治”词汇为准,而此后则基本上均以“统治权”词汇为准。“统治”和“统治权”虽然差一个“权”字,但是只在句子结构上存在差异。〔9〕在本文中,笔者将“统治”和“统治权”予以等同处理。不过,在追溯语词的历史来源时则分开处理。

从法律文本种类来看,“统治权”从不出现在正式的宪法之中。除了若干私拟宪法草案之外,规定“统治权”条款的正式法律文本基本上不以宪法作为正式的法律名称,如大纲、约法、条例、组织令。这些法律文件形式虽然被视为政权的根本法,但是始终无法与正式的宪法相提并论。这种联系反映了“统治权”与上述宪法形式之间存在着某种特殊的联系。

从权力类型来看,“统治权”是一种独特的权力类型。这种独特性不仅反映在语词的表述上,而且反映在宪法文本中。不少宪法文本在规定“统治权”的同时,亦将“主权”、“立法权”、“司法权”、“行政权”、“考试权”、“监察权”、“政权”、“治权”等权力类型或选择性地或一并列入。这样,不同权力类型之间的范围的界分就非常重要。这种法律制定技术再次凸显了“统治权”与其他权力类型之间的差异,也迫切需要人们去了解它,分析它。

正如前述,由于“统治权”并不为正式的宪法所接受,因此,其在宪法史中的历史命运显然是被抛弃。这一点体现在1931年《中华民国训政时期约法》之后,“统治权”仅仅停留于学者所起草的中华民国宪法草案之中,再也没有出现在正式的宪法文本中,哪怕是官方的宪法草案之中。在采纳还是放弃的双重选择中,重新思考“统治权”是非常必要的,因为它毕竟是一个宪法关键词,并彰显了百余年来中国宪政史的独特性。

二、“统治权”的创制与传播

“统治权”的出现并不是空穴来风,而是历史变迁的产物。要理解该词汇,就必须从语言入手,因为“语言是联系自我和世界的中介”。〔10〕(德)汉斯-格奥尔格·加达默尔:《真理与方法——哲学诠释学的基本特征》(下卷),洪汉鼎译,上海译文出版社1999年版,页605。“统治权”何以成为近现代中国的宪法关键词?在比较宪法研究中,王世杰、钱端升两位先生曾经指出,“统治权”是德国公法学者所创立的法律名词,其德语词汇有“Herrschaftsrecht”和“Hoheitsrecht”等表述形式。但德国学者对其意义存在分歧,一般解释此种权力为一种对人的命令权,即强制个人与团体服从命令之权。同时,大多数论者认为“统治权”为可分的权力,而主权则否。〔11〕参见王世杰、钱端升:《比较宪法》,中国政法大学出版社1997年版,页39注释一。从其描述来看,一方面,“统治权”在德语中的表述形式是多样的,另一方面,其是从德语法律名词中翻译过来的。不过,其也提出了一个问题:为什么要用“统治权”去对译上述德语法律名词?要理解语言的跨国交际过程,显然需要对该词的生成和传播进行一番考察。有意思的是,若将统治权予以拆分,则为三字,即“统”、“治”和“权”。这些字在古典汉语中并不少见,但若将其组合运用,则大致可以组成“统治”、“统治权”、“统权”、“治权”、“权统”、“权治”、“治统”等词汇。值得注意的是,这些词汇在中国古代汉语中并不常见,甚至可以说并不存在。〔12〕由于《辞海》和《辞源》收录的词汇基本反映了一个词汇在古代汉语文献中的使用情况,因此这里以这两部辞书进行统计分析。参见辞海编辑委员会编:《辞海》(中),上海辞书出版社1989年版,页3074;广东、广西、湖南、河南辞源编订组、商务印书馆编辑部编:《辞源》(第三册),商务印书馆1981年版,页2423。唯一的例外就是在有限的文献中存在着“统治”词汇。〔13〕例如,汉赵晔:《吴越春秋·越王无余外传》:“吾为帝统治水土,调民安居,使得其所;”《隋书·经籍志二》:“古之仕者,名书於所臣之策,各有分职,以相统治;”《资治通鉴·秦始皇帝三十三年》:“蒙恬常居上郡统治之,威震匈奴;”宋曾巩:《给事中制》:“惟精敏不懈,可以统治要剧;惟刚方不苟,可以辨白是非。”汉语大词典编辑委员会汉语大词典编纂处:《汉语大词典》(第九卷),汉语大词典出版社1992年版,页848。在这些文献中,“统治”的含义主要是代表君主自上而下的治理。这就意味着“统治”在中国古代文献中就具有较为强烈的君权色彩。不过,与古代文献中屈指可数的“统治”词汇运用情况相比,现代汉语文献中“统治”词汇的普遍性是有目共睹的。从词典来看,以“统”为构词单位的词汇非常普遍,〔14〕参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆1978年版,页1143-1144。其中耳熟能详的词汇就是“统治”、“统治阶级”和“被统治阶级”。值得注意的是,无论是古代辞典还是现代词典,均未收录“统治权”这一词汇。联想到“统治权”在近现代中国宪法文本中的存在,就不能不让人产生一种联想:“统治权”是否是近现代社会仅有的词汇?从近现代汉语新词研究来看,“统治权”始终未受到重视。〔15〕有关外来词的词典参见刘正炎、高名凯、麦永乾、史有为:《汉语外来词词典》,上海辞书出版社1984年版,页345;黄河清:《近现代辞源》,姚德怀审定,上海辞书出版社2010年版,页745-746;《近现代汉语新词词源词典》编辑委员会:《近现代汉语新词词源词典》,汉语大词典出版社2001年版,页260。同时,有关学者的研究著作参见(日)实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知·三联书店1983年版,页327-335;(意)马西尼:《现代汉语词汇的形成:十九世纪汉语外来词研究》,黄河清译,汉语大词典出版社1997年版,页188-274;史有为:《汉语外来词》,商务印书馆2000年版,页62-93;沈国威:《近代中日词汇交流研究:汉字新词的创制、容受与共享》,中华书局2010年版,页571-582。这一方面可能与人们认为“统治权”并不是近现代汉语新词的认识有关,另一方面也可能与人们认为“统治权”是中国汉语自身所固有的认识有关。然而,这种想象从前面古今词典的对比来看显然是不可靠的。这就进一步引申出一个问题:谁创制了“统治权”这个汉语词汇?事实上,要寻找“统治权”的语言变迁过程,需要大量资料进行辅助。〔16〕囿于篇幅,本文不可能对该词进行语言文献的详细梳理。不过,从清末立宪情况来看,《钦定宪法大纲》受日本明治宪法的影响是非常明显的。〔17〕韩大元:“论日本明治宪法对《钦定宪法大纲》的影响”,《政法论坛》2009年第5期,页19-37。而明治宪法对“统治”、“统治权”、“大权”等词汇的使用很明显地对清末宪法词汇产生了示范效应。因此,就宪法文本概念变迁来看,“统治权”显然直接受到日本明治宪法的影响。既然日本明治宪法明确采用了“统治权”这样的词汇,那么为什么日本明治宪法会采用这样的词汇呢?笔者以为,正是由于明治宪法首先创制了这一词汇,才使得“统治权”在近现代中国得以广泛流行。

首先,近代汉语早期并不存在“统治权”词汇。从现有资料来看,1889年明治宪法公布以前,“统治权”并没有被创制出来。这里可以大概考察一下近代中国1840年至1889年近五十年期间的“统治权”翻译情况。从历史来看,虽然近代中国早期在翻译西方著作中常常提到“统”、“治”和“权”三字,但是似乎始终没有出现“统治”和“统治权”连用的情况。以《万国公法》为例,美国人丁韪良(W.A.P.Martin,1827-1916)于1863年完成了《万国公法》的翻译工作,并予以出版。在该书中,“统”、“治”和“权”三字的频繁出现,表明这些字汇已经为当时人们所熟知。根据该书,可以发现大致有如下组合词汇:“统其事”、“统领”、“统权”、“统理”、“统带”、“统辖”、“统于一”、“统一”、“统之”、“统行之”、“统主”。其中,与“统治权”最为接近的词汇就是“统权”。〔18〕参见(美)惠顿:《万国公法》,丁韪良译,何勤华点校,中国政法大学出版社2003年版,页14、页53。从表达意思来看,“统权”似与“君”联系在一起。同时,该词虽然又缺了“治”字,但是,其意义却与“统治权”相同,强调权力的统一。此外,在该书中,为近代日本所广泛使用的词汇,如“主权”、“国权”、“大权”、“君权”、“国体”、“国法”等词汇已经出现。当然,该书也提到了“治外法权”,这是“治”和“权”连接的通常用法,而尚未出现“治权”的词汇。有意思的是,“统”和“治”与“治外法权”一样也被置于类似的做法。1884年丁韪良曾经写过一篇文章谈论中国古代公法,原标题为“International Law in Ancient China”,其中提到“一统之治”。〔19〕参见丁韪良:“中国古世公法论略”,载王健编:《西方东渐——外国人与中国法的近代变革》,中国政法大学出版社2001年版,页32。这可能是近代中国早期“统”与“治”连接的通常用法。由于丁韪良《万国公法》在刊刻之后即于1864年传入日本,并且广为流传,为幕府后期政界和学界所熟悉,因此,我们也有理由推断,上述词汇的用法对于近代日本来说并不是陌生的。这一点可以从这些词汇的日语表述与汉语表述基本上相同可以得知。而“统权”是一个例外,从目前材料来看,日语几乎不采用这种用法,所以,“统治权”的生成别有所源。当然,“统治权”在近代中国早期并不存在似无疑义。

其次,“统治权”是日本明治时期制宪的产物。“统治”和“统治权”在现代日语中较为常见。〔20〕“统治”的日语表述为“統治”,读为“とうち”;“统治权”的日语表述为“統治権”,读为“とうちけん”。参见吉林大学汉日辞典编辑部:《汉日辞典》,吉林大学出版社1982年版,页1681;北京外国语学校:《详解日汉辞典》,北京出版社1983年版,页936。从日语的读法来看,似乎将“统治权”直接按照汉语拼音进行拼读。那么,这个概念是从哪里来的呢?若追溯“统治”和“统治权”两个词汇的历史演变,“统治”似乎在近代日本自由民权运动时期较为流行,而“统治权”的首次出现是明治宪法。〔21〕《日本国语大辞典》对“统治权”的唯一举例就是明治宪法第4条。参见(日)日本大辞典刊行会:《日本国语大辞典》(第十四卷),小学馆发行,昭和五十六年九月一日第八刷,页490。若从宪法变迁来看,在近代日本自由民权思想的推动下,19世纪70年代末期到80年代早期,兴起了民间起草宪法草案的高潮,其中已经出现“统治”词汇,但是尚无“统治权”词汇。〔22〕参见肖传国:《近代西方文化与日本明治宪法》,社会科学文献出版社2007年版,页45-61。这些宪法条款已经具备明治宪法第1条和第4条的雏形。1881年元老院宪法草案依然没有使用“统治”和“统治权”词汇。〔23〕同上注,页86。所有这些说明,“统治”词汇在明治宪法正式颁布之前已经较为流行,但是“统治权”词汇尚未出现。〔24〕近代日本使用“统治”来对应西方语言中的哪一个词汇,在这里尚不能进行详细考证。笔者以为,其可能与德语“regieren”有关,一方面,该词在1850年普鲁士宪法中存在,另一方面,该词是一个充满君权色彩的概念。佐藤功认为:“在普鲁士regieren一词和英国的reign、法国的régner有不同的含义,reigen(临朝)并且govern(治理)才是regieren(统治),如果国王不是在现实上进行统治(regieren),那就不能叫做君主制。”(日)佐藤功:《比较政治制度》,刘庆林、张光博译,法律出版社1984年版,页99。在伊藤博文赴欧洲考察期间,岩仓具视在井上毅向外务省法律顾问罗埃斯勒等进行的宪法调查工作的基础之上形成的宪法意见书,其中就提到“统治”。〔25〕肖传国,见前注〔22〕,页110。值得注意的是,在伊藤博文考察宪政过程中,从有关德意志学者莫设、斯坦因的建议来看,“主权”、“国权”、“统帅”、“王权”、“统驭”、“君权”、“统治”不断出现。〔26〕肖传国,见前注〔22〕,页127、页138。伊藤博文甚至记录了“治”的翻译:“theocracy”即“神治”,其中“theo”是谓神,“cracy”是谓治,即“受神命主持统治之政体也”。〔27〕(日)信夫清三郎:《日本政治史》(第三卷),吕万和、熊达云、张健译,上海译文出版社1988年版,页190。而在伊藤博文的调查结论中则频繁使用“统治”、“统治大权”等词汇。〔28〕肖传国,见前注〔22〕,页130。到明治宪法草案在枢密院审议期间,伊藤博文更是经常使用“统治”、“大权”;“统治之大权”,〔29〕肖传国,见前注〔22〕,页139。并且开始解释“统治权”:所谓“统治权”,就是“统治的大权”;“在君主国,一国统治的大权,与君主的人身密不可分,唯君主有之”;“是君主依据固有之权利而保有者”;“如此看来,君主的大权决非来自其他因素,乃依据与君主人身密不可分之自己的权利而掌握者。因此,所谓一国之权力,乃以君主大权为其基轴,一切权利皆来源于此”。〔30〕信夫清三郎,见前注〔27〕,页201。因此,在起草宪法者的观念中,“统治权”是“统治大权”的简称。值得注意的是“大权”概念本身在丁韪良所翻译的《万国公法》中已经出现。

最后,“统治权”的传播。“统治”或“统治权”在近代日本的出现,影响了近代汉语对该词的吸收,对此不再赘述。同时,其亦影响了近代日本自身:一方面,“统治”被用于对日本古代文献的阐释。“统治”在《古事记》中有不同的表述,即“うしはぐ”和“しらす”,这两个词是“太古时代给人主对国土、人民进行活动所起的名称”,而“うしはぐ”是“领有”(相当英文的occupy),意指“土豪之所为,收取土地人民作为我私产”。“うしはぐ”是支那和欧洲的统治原理。“在支那和欧洲,豪杰一人起事,即占有许多土地,立一政府统治之,以此征服之结果作为国家之释义”。只有“しらす”才是“作为正统皇孙君临国家之伟业”,因而“世世代代大御诏上的公文式,称谓都是治理大八洲国之天皇”。于是,“皇族传统家法存于治理国家一词之中”,所以“知国治国之说法”乃日本独特的国家原理,甚至“各国无可与之相比之词”。〔31〕信夫清三郎,见前注〔27〕,页187-188。也就是说,天皇的“统治”是“しらす”,而不是“うしはぐ”。另一方面,“统治权”也影响了近代日本对近代德国国法学概念的认识。“统治权”在明治宪法中的出现,使得当时日本宪法学不得不对此进行解释。因此,在日本宪法学中,则出现了“主权”、“国权”和“统治权”混用的局面,以至于美浓部达吉在20世纪初期对此现象进行了严厉批评,并主张要区分上述三个概念。不过,由于德国国法学在明治宪法公布以后日益盛行,因此,日本学者在对译德国国法学有关概念时常常用“主权”、“统治权”和“国权”来处理。美浓部达吉在辨析“统治权”、“国权”和“主权”时,就分别用不同的德语词汇来对应,例如“主权”,即Souveränität;“统治权”,即Herrschaftsrechte、Hoheitsrechte、Herrschergewalt;“国权”,即Staatsgewalt。其中,在辨析“统治权”时指出,其在德语中有两种用法,一种是统治的权力,如Herrschergewalt、puissance publique;另一种是统治的权利,如Herrschaftsrechte、Hoheitsrechte、droit politics。〔32〕参见(日)美浓部达吉:《宪法学原理》,欧宗祐、何作霖译,汤唯点校,中国政法大学出版社2003年版,页191。事实上,上述日语中混用的情况在近代德国亦存在。有学者指出:

德语起初并没有和主权相对应的单词。Obergewait and Landeshoheit实际上仅代表着一种优势地位;Staatsgewalt表示的是国家的权力,国家的整体权力;Majestät表示的是国家尊严;Machtvolkommenheit表示的似乎是某种绝对意义上的“权力的完整性”(plenitude potestatis);Souvönetät起初有时候仅仅意味着是staatsgewalt的一种属性,但是后来取代了其他普通单词,而现在成为和英语主权或法语souveraineté相对应的单词。〔33〕(美)小查尔斯·爱德华·梅里亚姆:《卢梭以来的主权学说史》,毕洪海译,法律出版社2006年版,页100页注释(4)。

再如,19世纪德国学者魏茨认为,国家权力(Staatsgewalt)是指“国家中已有的(现有的)权力的统称;人们用以称呼国家权力或类似的其他用法具有不同的含义,或者是指君权,或者指国家的主权、统治权。”〔34〕同上注,页154。这表明“主权”、“统治权”、“国家权力”也不容易区分。深受日本明治维新以后国力强盛的刺激,1894年中日甲午战争以后,特别是1905年日俄战争以后,近现代中国掀起了向日本学习的高潮。在这种情况下,“统治权”就被时代潮流裹挟着进入近现代中国。而明治宪法“统治权”规定的示范作用更是明显。从现有材料来看,“统治权”在报刊中的介绍在1905年就出现。〔35〕根据《全国报刊索引》的标题检索,最早的一篇文章使用“统治权”的是上海发行的1905年第12号《大陆报》上的“纪事:内国之部:收复金复海盖诸州县统治权”。而排在第二的是1906年第18期《直隶教育杂志》上的“别录:述日本立宪后天皇于统治权外各种特权之类别”。而在书籍中,较早介绍“统治权”的书籍为上海积山乔记书局1903年出版的《新学大丛书》中的《各国宪法论略》和《日本宪法创始述》。〔36〕“Geguo xianfa lunlüe”,in:Xinxue da congshu,Shanghai:Jishan qiaoji shuju 1903;“Riben xianfa chuangshishu”,in:Xinxue da congshu,Shanghai:Jishan qiaoji shuju 1903。参见A Repository of Chinese Scientific,Philosophical and Political Terms Coined in the Nineteenth and Early Twentieth Century by Michael Lackner,Iwo Amelung,and Joachim Kurtz,MCST(Modern Chinese Scientific Terminologies),即近现代汉语学术用语研究数据库,http://mcst.uni-hd.de/search/searchMCST_short.lasso,最后访问日期:2011年7月16日。其中,影响较大的应是以商务印书馆光绪三十三年(1907年)初版的《新译日本法规大全》。这套书一直沿用至民国时期,到1914年已经出版到第14版,可见影响面之大。为了能使读者看懂它所使用的法学语词,该书专门附有一册《解字》。〔37〕俞江:《近代中国的法律与学术》,北京大学出版社2008年版,页16。这本解字有“统治权”的解释,而没有“主权”概念的解释。其将“统治权”解释为“凡具有独立权之国,主是国者,依应得之权而统治其国,此名统治权。统治权者,全国境内无匹之大权”。〔38〕钱恂、董鸿祎:《新译日本法规大全:法规解字》(点校本),何勤华点校,商务印书馆2007年版,页112。这些记录表明,“统治权”在近现代中国的流行与明治宪法有着密切的关系。然而,由于“统治权”的流行,加上其在《临时约法》中首次与“主权”并列,因此引发了民初时期“统治权”与“主权”之争。〔39〕邹小站:《民初宪法争衡中的几个问题》,《思想家与中国近代思想》(中国近代思想史研究集刊第一辑),社会科学文献出版社2005年版,页315-316;叶斌:“绝对权力的虚置:民初政治中的主权与统治权问题”,《史林》2010年第6期,页107-118。此番争论之后,“统治权”式微,“主权”成为主流词汇。一般来说,“统治权”沦为“sovereignty”的释义词。〔40〕Morgan,Evan,Chinese New Terms and Expressions,with English Translations,Introduction and Notes,Shanghai:Kelly&Walsh 1913;Hemeling,Karl Ernst Georg,English-Chinese Dictionary of the Standard Chinese Spoken Language and Handbook for Translators,including Scientific,Technical,Modern and Documentary Terms,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs 1916。参见A Repository of Chinese Scientific,Philosophical and Political Terms Coined in the Nineteenth and Early Twentieth Century by Michael Lackner,Iwo Amelung,and Joachim Kurtz,MCST(Modern Chinese Scientific Terminologies),即近现代汉语学术用语研究数据库,http://mcst.uni-hd.de/search/searchMCST_short.lasso,最后访问日期:2011年7月16日。

这样,“统治权”就成为了近现代中国人认识政权变迁的非常重要的词汇,并体现于宪法文件之中。从近代以来中国的法律翻译史来看,19世纪前期中国翻译的西学著作不仅影响了近代中国人认识西方的方式,也影响了近代日本人认识西方的方式。而译成中文的日本著作影响力的发挥应该在中日甲午战争之后。〔41〕屈文生、石伟:“论我国近代法律翻译的几个时期”,《上海翻译》2007年第4期,页58-62。而早在近代日本19世纪70年代自由民权运动时期,“统治”已经被广泛采用,因为只有“统治”概念的流行,才会顺理成章地形成“统治权”概念。所以,上述“统治权”创自于德国的说法恐怕值得斟酌。正是由于日本学者用“统治权”对译德语中的有关概念,才造成上述王世杰、钱端升两位先生对“统治权”概念的上述认识。

三、“统治权”含义的多重表达

从历史来看,“统治权”在近现代中国的出现应该晚于“主权”。清末新政期间,“统治权”的出现改变了以往“主权”主导的局面,由此形成了诸多相近词汇竞争的态势。而《中华民国临时约法》将“主权”和“统治权”相并列的做法,开启了后世“主权”与“统治权”区分的滥觞。从宪法文本的发展过程来看,在《中华民国临时约法》颁布之前,近现代中国宪法文件(包括辛亥革命期间各地军政府所颁布的约法等文件)并不关注“主权”问题。只有在《临时约法》之后,主权属于国民全体的观念才正式确立,并成为一个基本的信条。问题在于,如何界定“统治权”的含义?笔者以为,若要界定“统治权”的含义,必须首先将上述这些准宪法进行类型化。这里将“表一”中的准宪法划分为两种类型:一类是集权型准宪法,包括《钦定宪法大纲》、《中华民国临时政府组织大纲》、《中华民国约法》、《军政府组织令》以及《中华民国训政时期约法》;一类是民主型准宪法,包括《中华民国鄂州临时约法草案》、《江苏军政府临时约法》、《浙江军政府临时约法》、《中华民国临时约法》。〔42〕这里所说的“集权”和“民主”的说法是从权力结构安排来看的,前者往往将“统治权”与一个主体相联系,而后者则将“统治权”与多个主体相联系。此外,还有一类主张“国家”主权说,〔43〕钱宁峰:“宪法学说史上之‘国家’主权说”,《江海学刊》2008年第6期,页124-128。将“国”视为“统治权”的主体,如《何震彝拟宪法草案》、《席聘臣拟宪法草案》、《中华民国宪法草案》(节本)(薛毓津拟),可谓停留在纸面上的一类。这样,“统治权”具有三种含义:

(一)“统治权”即“大权”

在第一类准宪法中,“统治权”的规定与明治宪法第4条非常相似,一般来说采用“总揽”模式,无论是君主、临时大总统、大总统、大元帅还是国民党。这表明,“统治权”的定位本身是非常特殊的。笔者以为,可以仿照日本学者对明治宪法中“统治权”的认识,将“统治权”界定为一种“大权”。所谓“大权”,就是至上的权力。尽管日本学者在解释明治宪法中的“统治权”时存有争议,但是有的学者则明确将其界定为“大权”。例如,杉原泰雄教授认为,明治宪法规定的统治权就是“大权”,具体可分为宫务(皇室)大权、统率大权、国务大权三种:其一,宫务大权是指有关宫中事务的大权;其二,统率大权由宪法第11条规定,是指军事统帅事务的大权;其三,国务大权在广义上指宫务大权和统率大权之外的大权,它涉及立法、行政、司法等一切领域。〔44〕参见(日)杉原泰雄:《宪法的历史——比较宪法学新论》,吕昶、渠涛译,社会科学文献出版社2000年版,页58-59。可见,“统治权”的范围是非常广泛的,其不仅独享皇室事务的权力和军事统帅的权力,而且涉及立法、行政和司法等权力领域。这种界定方式对近现代中国宪法实践影响深远。同时,我国学者在评述上述宪法类型时也常常使用“大权”概念。杨鸿年和欧阳鑫两位先生在研究中国政治制度史时常常用“大权”来解释“统治权”。〔45〕参见杨鸿年、欧阳鑫:《中国政制史》,武汉大学出版社2005年修订版,页388、页391、页404-405、页435。这表明在这些政权类型下,“统治权”的拥有者具有一切至上的权力,凌驾于其他权力之上。

值得注意的是,与明治宪法对“统治权”的规定相比,这些集权型准宪法始终缺乏明治宪法第4条“依本宪法规定实行之”的规定。这表明,“统治权”的集权性远远超过了明治宪法中的“统治权”。对此问题,民国时期就有学者针对《中华民国约法》第14条进行了一番评述:首先,《中华民国约法》第14条抄袭自日本明治宪法第4条:“天皇为国之元首,总揽统治权,而依此宪法之条规定之”。其次,之所以要加上“依此宪法之条规定之”,原因在于伊藤博文在《宪法义解》中所说“总揽统治权者,主权之体也,依宪法条规行使之者,主权之用也,有体无用,失之专制,有用无体,失之散漫”。最后,欧洲君主国宪法,在君主总揽统治权规定之下,均规定上述条文。因此,《中华民国约法》第14条之规定有过之而无不及。〔46〕重民:“中华民国之新体制”,《甲寅杂志》,第一卷第二号(民国三年六月十日),国史馆编辑:《中华民国建国文献:民初时期文献》(第一辑,史料二),国史馆民国八十七年版,页879-880。这表明,在这种类型下,“统治权”是不受制约的。

(二)“统治权”即“国家权力”

在第二类准宪法中,“统治权”可以界定为“国家权力”,即国家拥有的权力。按照西方的分权观念,一般将国家权力划分为立法权、行政权以及司法权,这三种权力的集合总称为“国家权力”。在这种界定方式下,“统治权”仅仅是一个概念符号,并无特别之处。这种界定方式在宪法理论上较为常见。日本学者通常将“统治权”解释为“国家权力”。例如穗积八束在为载泽讲解日本宪法时就指出:“统治权之作用有三:第一立法权,第二大权,第三司法权。如君主行立法权,则国会参与之;君主行大权,则国务大臣、枢密顾问辅弼之;君主行司法权,则有裁判所之审判。”〔47〕载泽:《考察政治日记》,岳麓书社1986年版,页575。又说:“所谓统治权,兼大权、司法权、行政权而言。”〔48〕同上注,页577。其显然将“大权”视为“统治权”之一。这种认识在二战后日本宪法学研究中亦存在,如有学者将天皇统治权分为三种作用,即大权、立法权、司法权。〔49〕参见(日)三浦隆:《实践宪法学》,李力、白云海译,中国人民公安大学出版社2002年版,页36。

不过,由于语义场的变化,因此这些民主型准宪法在规定“统治权”条款时往往非常特殊。一种情况是军政府“统治”模式,这种军政府被划分为议院、都督和法院,形成了独特的三分结构。另一种情况是如《中华民国临时约法》那样,规定“统治权”的行使主体包括参议院、临时大总统、国务员和法院。后者尽管也反映了权力三分观念,但是在立法技术上非常奇特。这说明,尽管权力三分的观念已经为人们所接受,但是在具体运作过程中依然具有近现代中国政治演变的自身特色。

(三)“统治权”即“主权”

最后一类,就是将“统治权”视为“主权”。这种规定方式主要体现在若干宪法草案之中,而没有在正式的宪法文本中出现过,这表明,辛亥革命之后,“主权”已经成为一个主流词汇。而这种将“统治权”与“主权”相混淆的做法事实上亦来自于近代日本宪法学。例如,在明治宪法时期,穗积在《提要》第二编“统治的主体”中提到“天皇为统治国家的主权者,皇位为国家主权之所在”、“以皇位为统治主权之本体的时候,则应知此种权力之体和用,兼在天皇的一身之义”、“略言之,天皇即国家”。〔50〕美浓部达吉,见前注(32),页150。这种主流宪法学极力混淆主权和统治权之间的差异,并主张君主为统治权的主体。而在近现代中国,也有学者倡导“统治权”。例如,钟赓言认为,国家者,以一定地域为基础之法人,而有原始统治权者也。并认为,国家的权力是统治权,也是有权力之人格者对于他之人格者,可以无条件而拘束其意思,并强制服从之意思之力。因此统治权是唯一不可分,且在立宪政体之下区分为行政、立法与司法三权,都是在一个国家人格之下的三种作用,行政、立法、司法三权都是国家意思之确定前,所经由之途径而已。同时,在单一国而言,此统治权且是最高独立之权力,对外不受到外国权力之制限,对内人民及其他团体皆必须服从。〔51〕陈新民:“中国公法学的启蒙者——论钟赓言的公法学著作”,载陈新民:《法治国公法学原理与实践》,中国政法大学出版社2007年版,页330。这种看法实际上将“统治权”等同于“主权”。由于“统治权”与“主权”的混用,以至于在理论上出现了很大的混乱。所以,张知本在论述国家要素时认为,国权可以称为主权,也可以称为统治权,所以,在列举国家要素时,有的使用主权,也有的使用统治权。不过,国权虽然可以称为主权或统治权,然而主权与统治权两个词汇本身有不同的意义。根据多数学者的通说,大概是将主权表示为国权之最高性质,也就是指不受任何较高权力支配之权力;而统治权表示国权之支配权,也就是指对于人民之命令强制之权力。他认为,这种区分较为恰当。若专以主权为国家要素,则未免不能概括统治权,若专以统治权为国家要素,则未免不能概括主权。然而,主权及统治权又都属于国家要素,若仅以一方作为要素,似于国家之权力,一方具有最高性质,一方具有命令强制性质,不相适合。因而,他主张不偏用主权,也不偏用统治权,而采取以权力(国权)为要素之说,以便将主权与统治权二者一并概括之。〔52〕参见张知本:《宪法论》,中国方正出版社2004年版,页3-4。张知本的主张就是放弃“主权”和“统治权”,而采用“国权”或“权力”。值得注意的是,从宪法史来看,新中国建立以后,“主权”在宪法中的使用仅限于外交场合,成为一个使用范围有限的词汇。〔53〕新中国时期的所有宪法文本中的“主权”均用于对外场合,而不用于对内场合,如仅仅用“权力”与“人民”相联系,而没有像民国时期那样将“主权”与“国民”相联系。

由此可见,“统治权”的界定必须基于特定的宪法语境才能彰显其特有的意义,否则,就难以理解如此纷繁复杂的“统治权”用法了。

四、“统治权”的法政功能

“统治权”在近现代中国宪法史中的频繁出现,意味着“统治权”构成了近现代中国人认识宪法的基本概念,也彰显了“统治权”具有特殊的价值。那么,这一概念代表了什么呢?从历史来看,在《中华民国临时约法》颁布之前,“主权”在宪法文本中并不存在,人们常常关注的是“统治权”。而之所以要将“主权”纳入《中华民国临时约法》,原因在于按照孙中山先生的说法,则是他本人的意思。〔54〕孙中山在若干年后回忆说:“我们民国的约法,没有规定具体的民权,在南京订出来的民国约法里头,只有‘中华民国主权属于国民全体’的那一条,是兄弟所主张的,其余都不是兄弟的意思,兄弟不负那个责任。”参见“在广东省教育会的演说”(附:同题异文),《孙中山全集》(第五卷),中华书局1985年版,页497。这说明,在《中华民国临时约法》起草过程中,人们并不关心“主权”问题,而只关心“统治权”问题。对此问题,近年来不少学者提出了不同于以往研究的看法。例如,叶斌指出,孙中山与袁世凯围绕统治权来源问题的斗争代表着两种政权观念的较量,一种是孙中山的“人民创建论”,另一种是袁世凯的“因袭君权论”,不过,在理论上,这是两种对立的关于政治权力正当性理论。在实践中,孙中山也有模棱两可的时刻,袁世凯则常有左右逢源的图谋。因此,辛亥革命过程中南北和谈、皇帝被迫退位的特殊经历,造成了有关统治权来源的双重理论。〔55〕参见叶斌:“绝对权力的虚置:民初政治中的主权与统治权问题”,《史林》2010年第6期,页108-112。又如,高全喜教授在重新解读《清帝逊位诏书》时认为,《中华民国临时约法》除了存在革命建国和人民制宪两个宪法短板之外,还有一个“宪法”而非“宪法律”的问题,即“统治权”问题;他进一步认为,由于有关宪法创制的革命建国与人民制宪权问题没有达成共识,所以,国家制度的统治权问题就不能妥善解决。〔56〕参见高全喜:《立宪时刻:论〈清帝逊位诏书〉》,广西师范大学出版社2011年版,页51-52。总体来说,这些研究比较侧重于宏观分析,而没有注意到“统治权”概念的存在具有历史的普遍性,从而未能解释这一概念背后的深意。笔者以为,“统治权”概念在近现代中国的出现,蕴含着独特的法政功能。

(一)法律功能

论者一般认为,“统治权”和“主权”毫无分别。然而,这仅仅是理论上的想象。其一,“统治权”是一个特殊的宪法用语。从时间来看,“统治权”概念在宪法史中至少自1889年明治宪法开始就已经出现;而从空间来看,该概念跨越了近代日本和近代中国,具有国际色彩。这说明,“统治权”在宪法史中具有一定的地位,不能简单地将其与“主权”概念等同。其二,“统治权”在宪法文本中具有独立性。从法律形式上看,相当多的宪法文件均将“统治权”条款作为一个特殊的宪法条款。这种特殊性表现在两个方面:一是在没有“主权”条款的宪法文本中,“统治权”条款独立存在,如1889年明治宪法;二是在存在“主权”条款的宪法文本中,“统治权”条款亦独立存在,如三大约法文件。其三,“统治权”的主体非常特殊。正如前面所述,“统治权”在宪法文本中要么是与一个主体相联系,要么是与多个主体相联系。这种主体的差异性集中展现了“统治权”的法律功能,即为相应主体提供合法性话语。也就是说,无论是哪一个主体,均试图通过“统治权”来表达自己的观念。所以,任何将“统治权”简单地解释为“主权”的同一物,至少从历史来看是不妥当的,其是一个单独的法律词汇。

问题在于,既然“统治权”是一个独立的法律用语,并且在近现代中国宪法文件中可以类型化为三种含义,那么,为什么在若干宪法文件中会出现“主权”和“统治权”并列的现象?尤其是在“主权”条款存在的情况下,“统治权”条款却发生了诸多变化?对于这一宪法现象,笔者以为,这是历史变迁的产物。假设孙中山在《临时约法》制定过程中没有提出“主权在民”条款,那么,这个问题就不会出现,也就不会聚讼纷纭。〔57〕这里需要注意的是,1889年明治宪法本身亦无“主权”条款。但是,从宪法史来看,《临时约法》首度将“中华民国之主权,属于国民全体”条款纳入根本法之中,由此开创了一个经典立法例,形成了“主权在民”的法律信条。〔58〕参见钱宁峰:“辛亥以来‘主权在民’条款的中国式阐释”,《法学研究》2011年第5期,页206-207。而这种法律信条一旦形成,就不容人们质疑。因为“‘信条’是由某些概念长期固定地联系而形成的一部分基本命题。这些基本的命题因权威的言论或经典著作的阐述,具有毋庸置疑的正确性”。〔59〕陈晓枫主编:《中国法律文化研究》,河南人民出版社1993年版,页30-31。因此,我们可以理解,从《临时约法》到《中华民国约法》再到《中华民国训政时期约法》,尽管“统治权”条款发生了深刻的变化,但是“主权在民”条款始终具有稳定的表象(当然,《中华民国约法》的表述有差异)。也就是说,立法者一方面必须至少在表面上尊重“主权”条款,另一方面根据自己的需要对“统治权”条款进行了改造,从而使得“统治权”概念出现了多重含义。这种“主权”与“统治权”双层结构正体现了“统治权”概念的独立性。

(二)政治功能

那么,为什么会在形形色色的宪法文本中使用“统治权”这个概念?为什么同一个概念却如上面所分析的那样歧义横生?这就需要分析概念的使用者的运用情况。从“统治权”概念含义的类型分析来看,现实中出现的宪法文件大致可以划分为集权型准宪法和民主型准宪法,而在每一种宪法类型中,“统治权”概念的运用情况亦有差异。一般来说,集权型准宪法均出现在政权建立初期,而不是制宪时期。例如,辛亥革命取得成功之后,首先制定的是《中华民国临时政府组织大纲》,并将其作为南京临时政府的法律依据。又如,袁世凯在镇压“二次革命”之后,废弃《中华民国临时约法》,制定《中华民国约法》。再如,南京国民政府时期,在出台《训政纲领》之后,才制定《中华民国训政时期约法》,这实际上也是废弃了《中华民国临时约法》。而以《临时约法》为代表的民主型准宪法则仅仅是历史中的昙花一现。之所以会将集权型准宪法称为“集权”,原因在于“统治权”为一个主体所拥有。而之所以会将民主型准宪法称为“民主”,原因在于“统治权”为多个主体所拥有。而无论是《临时约法》的拥护者还是反对者,其关注的焦点就是“统治权”。这就将“统治权”的政治功能呈现出来了,因为“正是通过‘概念’,不同的社会阶层及各种政治派别才得以表达他们的经验、预期和行动”。〔60〕(英)伊安·汉普歇尔-蒙克:“引论”,载伊安·汉普歇尔-蒙克主编:《比较视野中的“概念史”》,周保巍译,华东师范大学出版社2010年版,页2。所以,“统治权”概念在不同宪法类型中的表达差异,实际上反映了不同政治力量在利用这个概念武器从事政治斗争。这种现象在概念史中被称为“概念的政治化”。〔61〕参见(英)梅尔文·里克特:《政治和社会概念史研究》,张智译,华东师范大学出版社2010年版,页52。由于“统治权”这个从日本吸收过来的新概念可以为不同政治力量所用,因此,“统治权”就成为相互竞争的政治集团或团体的目标。这就可以理解为什么同一个概念会出现在各种宪法文本之中?而概念的政治化过程实际上就是政治合法性形成的过程。对此,当时人们的认识是非常自觉的。例如,前述叶斌所讨论的民初时期,以孙中山为代表的南方政治集团和以袁世凯为代表的北方政治集团在政权来源问题上的争论集中反映了这一点。这一争论至1913年,袁世凯的宪法顾问有贺长雄重新论及袁世凯权力的来源问题。他认为:“中华民国并非纯因民意而立,实系清帝让与统治权而成。”〔62〕有贺长雄:“革命时统治权移转之本末”,转引自王健编:《西法东渐——外国人与中国法的近代变革》,中国政法大学出版社2001年版,页107-109。也就是说,其并不否定民意的存在,但是由袁世凯全权组织临时共和政府。又如,1935年,面对一些体制外知识分子公开要求国民党信守承诺,结束训政的问题,时任国民党中央组织部长的张厉生发表言论:“须知中华民国,乃总理所缔造,无论在任何时期内,不容他党之并存,更不容他党之执政”;“为开放政权之说者,实未加深思,本党既未从民众手里夺取政权……本党之政权乃从满清及北洋军阀手里取得,换言之,则人民已失去政权,本党从而收回之”。〔63〕王奇生:《党员、党权与党争:1924-1949年中国国民党的组织形态》,上海书店出版社2003年版,页153。这里虽然没有使用“统治权”,但是从《中华民国训政时期约法》的规定来看,“政权”和“治权”与“统治权”密切相关。可见,其所关注的焦点是“统治权”问题,而不是“主权”问题,因为,在《中华民国临时约法》之后,至少从形式上来说,“主权”始终在“民”这一边,任何政治势力均不可能正面否定这一法政信条。

由此可见,“统治权”法政功能的独特性彰显了一种特殊的宪法话语,这种话语不同于现代立宪政治的宪法话语,具有自身的价值。

五、“统治权”的消亡和重拾

从历史来看,“统治权”在近现代中国宪法文本中仅存在于特定时期,这意味着至少从宪法文本来看,“统治权”已经留存于历史之中,成为一种词汇“文物”。有意思的是,“统治”在中国共产党领导的革命根据地时期各政权和新中国时期所公布的宪法文本中却依然存在。(见表2)

表2 革命根据地时期和新中国时期宪法文件关于统治(权)的规定一览表

革命根据地时期《陕甘宁边区宪法原则》陕甘宁边区第三届参议会第一次会议通过1946 年 4月23日通过“政权组织”、“人民管理政权机关” 政 权《中国人民政治协商会议共同纲领》中国人民政治协商会议第一届全体会议通过1949 年 9月29日通过“帝国主义、封建主义、和官僚资本主义在中国的统治时代”、“封建买办法西斯专政的国民党反动统治”、“平等、互利及互相尊重领土主权”、“中华人民共和国的国家政权属于人民”、“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。”“各级人民代表大会闭会期间,各级人民政府为行使各级政权的机关。”“国家最高政权机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会期间,中央人民政府为行使国家政权的最高机关。”“并付之以行使国家权力的职权。”统 治、主 权、政 权、国家权力新中国时期《中华人民共和国宪法》第一届全国人民代表大会第一次会议通过1954 年 9月20日通过“平等、互利、互相尊重主权和领土完整”、“保卫国家的主权、领土完整和安全”、“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”、“最高国家权力机关”、“行使国家立法权的唯一机关”、“地方国家权力机关”、“行使审判权”、“行使检察权”主 权、权 力、最高国家权力、立法权、审判权、检察权《中华人民共和国宪法》中华人民共和国第四届全国人民代表大会第一次会议通过1975 年 1月17日通过“帝国主义、封建主义和官僚资本主义的反动统治”、“互相尊重主权和领土完整”、“保卫国家的主权、领土完整和安全”、“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关,是以工农兵代表为代表的各级人民代表大会”、“最高国家权力机关”、“地方国家权力机关”、“行使审判权”统 治、主 权、审判权

注:王培英主编:《中国宪法文献通编》,中国民主法制出版社2004年10月第1版。

从该表来看,无论是在革命根据地时期还是在新中国时期,在宪法文本中,“统治权”始终没有出现过,同时,除了早期曾将“统治”与“苏维埃共和国”相联系,基本上是与旧中国各种反动势力相联系的,因而扮演了负面的角色。这种用法在近现代中国非常常见。〔64〕例如,周而复《上海的早晨》第一部六:“在国民党反动派统治上海的时期,金元券不值钱,时时刻刻往下跌;”艾青《光的赞歌》:“他们想把火扑灭,在无边的黑暗里,在岩石所砌的城堡里,维持血腥的统治;”巴金《家》四:“夜死了。黑暗统治着这所大公馆;”端木蕻良《科尔沁旗草原》一:“焦灼、暴躁,统治了这一群。人们知道水灾之后,还应该有一次热灾。”汉语大词典编辑委员会汉语大词典编纂处,见前注(13),页848。这种否定态度在某种意义上与上述所讨论的“统治权”所展现的政权性质是相一致的。〔65〕这里需要注意的是,由于“统治权”主要为满清政权、北洋政权以及国民党政权根本法所采用,因此,新中国宪法文件所否定的是反革命政权的“统治权”,而不是辛亥革命以来的革命政权的“统治权”。这样,为了显示两者的差别,显然不可能使用带有贬义色彩的“统治权”概念。也正因为如此,从宪法文本来看,“统治权”(包括“统治”)在新中国宪法史中不具有合法性,更不可能为宪法学所关注。

当代中国宪法理论中极少探讨近现代中国宪法文本中的“统治权”问题。有意思的是,有些学者却重拾这个词汇,并阐述了自己的看法。例如莫纪宏教授认为,传统的国家主权理论主要是统治权学说,也就是强调民族国家的政府统治权对内的最高性和对外的独立性。而独立的统治权研究并没有严格地予以界定。从现代宪政的基本原则出发,可以看到,依据人民主权原则,一个民族国家的最高统治权不应该属于某个具体的国家机构,否则,就会导致人民主权原则的失效。他进一步提出,主权、统治权和人权是三位一体的概念,不能人为地将三者隔离开来进行考察。统治权和人权应当是国家主权所对应的最高国家利益。国家主权是民族国家的统治权和人权相互结合的外部特征。〔66〕莫纪宏:《现代宪法的逻辑基础》,法律出版社2001年版,页384。又如,江国华教授在阐述宪法哲学中的权论部分时分析了主权、国权、人权和政权的差异,而在讨论国权时认为:“国权在其现实性上表征为国家对其所辖领土和公民之原始的独占的统治权。统治权是一个‘关系’范畴,它是以国家与公民的相互关系为基础的,离开这个基础说统治权,就如同离开‘人与人的关系’来说‘人权’一样的空洞。”〔67〕江国华:《宪法哲学导论》,商务印书馆2007年版,页176。前者将“统治权”与“主权”、“人权”相并称,而后者则将“国权”的本质视为“统治权”,并将“国权”与“主权”、“国权”、“人权”和“政权”相并列。在这里,“统治权”被视为一个不需要解释的词汇,被用于解释其它词汇。毫无疑问,上述用法受到了近现代中国所出现的宪法学理论的影响,但已经“物是人非”了。

六、结 语

语言的变迁往往展示了结构的转型。透过“统治权”(包括“统治”)词汇这一小小的窗口,我们看到了近现代中国政治与宪法概念之间的复杂纠葛。这表明,宪法概念不仅仅是一个法律词汇,而且具有政治化功能,而只有通过宪法概念的历史研究或许可以揭示宪法文本背后潜藏的秘密。回顾“统治权”的历史命运,或许会给人以新的认识。