PM2.5与人体健康研究现状

2012-01-11曹德康苏建忠黄以哲李增德综述刘雪林审校

曹德康,苏建忠,黄以哲,张 伟,李增德 综述 刘雪林 审校

PM2.5与人体健康研究现状

曹德康1,苏建忠1,黄以哲2,张 伟1,李增德1综述 刘雪林3审校

大气悬浮细颗粒物;来源特性;健康危害

大气污染通常分为悬浮颗粒物污染、气态污染和气味污染。其中,大气悬浮细颗粒物(PM2.5)的形状不规则,在大气中悬浮时间较长,能够吸附大量毒性化合物,滞留在终末细支气管和肺泡中,对人类健康造成严重威胁,引发社会广泛关注。部分欧美国家20世纪90年代开始研究空气污染物与人类疾病的关系。中国于2012年2月29日发布新环境空气质量标准(GB3095 -2012)[1],将 PM2.5纳入监测管理。笔者主要介绍PM2.5的定义、来源特性、生物效应、健康危害、监测方法、防制策略,并对PM2.5的研究动向进行了论述。

1 PM2.5定义

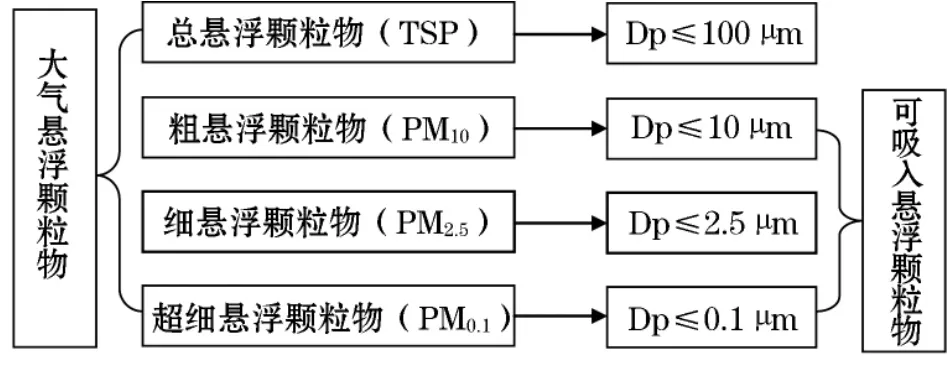

PM2.5是指悬浮在大气中的固体和液体颗粒物的总称[2]。根据大气悬浮颗粒物的空气动力学当量直径(Dp)不同,将大气悬浮颗粒物大致分为4类(图1),其中Dp≤10 μm 的为可吸入悬浮颗粒物,Dp≤2.5 μm 的为 PM2.5,后者多为二次污染物。

图1 大气悬浮颗粒物分类

2 PM2.5污染来源和特性

2.1 PM2.5污染来源 PM2.5污染主要由人为和天然污染导致。人为污染是由人类活动,如发电厂、采矿、燃油机车、取暖、生火做饭、吸烟、尘螨等引起;天然污染主要由风蚀、火山爆发、森林大火、花粉、细菌、病毒等造成[3,4]。研究表明,不同来源的颗粒物形状不一,如煤尘一般为球圆形,表面比较光滑;燃油和汽车排放的尾气颗粒物一般为不规则的圆形体,表面高低不平。不同形态颗粒物对机体的作用机制也不同,通常球圆形颗粒物更容易沉降(被机体吸入的可能性较低),而不规则圆形颗粒物机械损失比较大[5](在大气中悬浮时间较长,容易被机体吸入)。

2.2 PM2.5污染特性 由于 PM2.5当量直径小,物质成分杂(不同物质成分的PM2.5毒性机制也不同),形状不规则,富集效应强(很容易富集空气中的有毒重金属、酸性氧化物、有机污染物、细菌和病毒等),比表面积大。据外国有关部门研究显示,PM2.5与 PM10相比,PM2.5在空气中停留的时间要更长,为 30 ~70 d[5];PM2.5还可以随气流被输送到几百甚至几千公里的地方,造成广域污染;同时在成云的过程中,它也会参加很多化学反应,这样就使它的机制更加复杂,造成更广泛的污染。

3 PM2.5生物效应

大气悬浮可吸入颗粒物对机体的危害主要取决于PM的浓度、粒径、化学组成、吸湿性、可溶性及机体的年龄、营养、健康状况、活动状态等因素。虽然决定PM的危害性因素很多,但肯定的是PM只有被人体吸入附着于呼吸道后,才有可能对人体健康造成威胁。因此,掌握PM如何通过呼吸道进入终末细支气管和肺泡的整个过程,以及在各个部位沉积附着状况,可以为研究PM的致病机制提供更多更有效的依据。

研究表明,PM空气动力学当量直径>10 μm的大部分被阻留在鼻腔或口腔内,≤10 μm的可以进入鼻腔,≤7 μm的可以进人咽喉,≤2.5 μm的则可到达终末细支气管和肺泡后沉积。由于PM2.5形状不规则,粒径小(介于细菌和病毒之间),比表面积大,富集效应强,能够吸附大量有害物质,通过呼吸途径到达终末细支气管和肺泡,随血液循环至人体其他组织器官;因此,沉积在人体内的颗粒物主要为PM2.5,它对人体健康的危害较PM10大[6]。研究显示,一些对人体极为有害的多环芳烃和杂环芳烃等有机化合物主要富集于PM2.5中[7]。

4 PM2.5健康危害

PM2.5能够导致空气浑浊,能见度下降,并且随着吸入浓度的增加,可造成人体内部呼吸、循环、免疫、中枢神经及内分泌等系统疾病的发生[8],同时可引发致癌、致畸、致突变及皮肤类疾病。人体肺部吸入PM2.5后,多发生炎性反应和氧化损伤,进而随着血液循环并发其他系统病变,是导致全身多系统病变的主要机制[9]。

呼吸系统:与PM2.5暴露有关的呼吸系统疾病有鼻窦炎、肺功能不全、慢性阻塞性肺部疾病和肺癌等[10]。循环系统:流行病学调查显示,心肌梗死、心率失常、心力衰竭、动脉粥样硬化、冠心病与 PM2.5暴露有关[11]。免疫系统:随着 PM2.5的增加,使免疫活性细胞功能及组织体液中的杀菌物质改变,从而降低肺局部特异性淋巴细胞的免疫应答,导致局部免疫力降低[12]。中枢神经系统:PM2.5被认为是中枢神经系统疾病的危险因素[13],与其暴露的相关疾病有帕金森症、阿尔茨海默病等。内分泌系统:调查提示,PM2.5可扰乱机体雌激素的分泌,而雌激素水平与乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌病死率显著相关[14];还有可能诱发糖尿病类疾病的发生。除此之外,还有可能引发皮肤类疾病和机体癌变、畸形、基因突变:由于 PM2.5含有苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a.h]蒽、苯并[g,h,i]芘等多环大分子物质[15],这些分子都有不同程度的“致癌、致畸、致突变”效应。

5 PM2.5监测方法

目前,世界上PM2.5的监测方法主要以振荡天平法、β射线法、β射线光浊度法、光散射法为主。振荡天平法,属重量法,是最直接、最可靠的方法,它是根据振荡频率的变化,计算出收集到PM2.5的重量;β射线法和β射线光浊度法,是将PM2.5收集到滤纸上,以β射线照射,根据射线的衰减,计算出PM2.5的含量;光散射法,是通过测量颗粒物受光照射后所发出的散射光信号的大小来测量颗粒物的质量浓度[16]。在2010年美国环保署公布的PM2.5监测使用仪器状况和布点情况显示,约60%采用振荡天平法监测仪,30%采用β射线法监测仪。2012年2月29日,中国环境保护部颁布的新环境空气质量标准中指出,PM2.5的监测主要采用微量振荡天平法和β射线法。

加强PM2.5监测是做好科学防制的基础,以国标规定的微量振荡天平法和β射线法为规范,以环境空气质量监测规范(试行)[17]为要求,科学布设监测点。PM2.5监测点设置应考虑:周围状况相对稳定,设有安全防火措施,避开人为因素影响,与当地人口密度挂钩,远离污染源(50 m)、没有遮挡物的空旷位置。采样口高度设置要求为:手工间断采样离地面1.5~15 m,自动监测离地面3~15 m,道路交通污染监控点离地面2~5 m 处[17]。

6 PM2.5防治策略

6.1 减少人为污染 建立资源节约、环境和谐、可持续发展社会,不仅是国家政府发展方略,也关系到公民的健康。通过开发清洁能源,加快淘汰滞后产能,实现能源高效利用,减少工业生产和燃油机车带来的污染,养成良好的生活卫生习惯,严格控制在公共场所吸烟等方法,有效减少人为因素造成 PM2.5污染。

6.2 控制天然污染 以免耕法和秸秆覆盖为主要方法,增加植被,建立防风屏障,有效扼制风蚀的发生;细化天然污染预警预案,完善自然灾害监测预警系统,建立生物污染监控体系和数据库,有效提高对自然灾害和生物污染的预警和阻击能力。

6.3 PM2.5消除措施 消除PM2.5通常分为干沉降和湿沉降两种措施:干沉降是通过城市大面积植被化,利用叶面吸附颗粒物,改善空气质量,是指颗粒物在重力和地球引力作用下或与其他物体发生碰撞后产生的沉降;湿沉降是通过人工降雨、降雪、雨刷等措施,使颗粒物从大气中减少或消除,是消除颗粒物的最有效措施。

综上所述,随着工业飞速发展,生活方式日趋改变,机动车数量不断上升,资源消耗不断增加,致使PM2.5污染问题日趋严重;PM2.5影响健康的有害成分主要来自人为污染和天然污染,这些成分可使人体多系统疾病患病率增加。积极深入研究防制PM2.5措施,重点针对不同城市特点,不同污染来源,做好污染科学监测与综合治理,推动空气质量持续改善。借鉴国际先进的监测方法、技术与手段,结合我国新制定的环境质量标准,进一步加强对PM2.5污染物的研究力度;严格按照标准监测,研发切实可行的国标监测方法、检验技术。加强 PM2.5的监测范围,掌握 PM2.5生物学特性,进行人群流行病学调查和实验室检测分析;逐步建立PM2.5污染健康风险评价方法和评价指标体系,为全面评价大气环境质量、保护人类身体健康提供科学依据。

[1]国家环境保护部.关于发布国家环境质量标准《环境空气质量标准》的公告[EB/OL].(2012-02-29)[2012-03-02]http://www.gov.cn/zwgk/2012 -03/02/content_2081359.htm

[2]药红梅,吕吉元.PM2.5不同成分致冠脉粥样硬化大鼠ACS的可能机制[J].中西医结合心脑血管病杂志,2011,9(5):566-568.

[3]Wichmann H E,Spix C,Tuch T,et al.Daily mortality and ultrafine particles in effort[M].Germany:Health Effects Institute Report,2000:98-101.

[4]吕永达,霍仲厚.特殊环境生理学[M].北京:军事医学科学出版社,2003:251 -252.

[5]肖 美,郭 琳,何宗健.空气环境中PM2.5研究进展[J].江西化工,2006(4):43-45.

[6]赵金镯,宋伟民.大气超细颗粒物的分布特征及其对健康的影响[J].环境与职业医学,2007,24(1):76 -79.

[7]尹 洧.大气颗粒物及其组成研究进展(上)[J].现代仪器,2012,18(2):1 -5.

[8]王 欣,邓芙蓉,吴少伟,等.北京市某区大气可吸入颗粒物和细颗粒物对儿童肺功能的短期影响[J].北京大学学报,2010,42(3):340-344.

[9]岳常丽,刘红刚.空气细颗粒物(PM2.5)及其致病性的研究现状[J].临床与实验病理学杂志,2009,25(4):437 -439.

[10]Pope C A,Bummed R T,Thun M J,et al.Lung cancer,cardio memory mortality and long-term exposure to fine particulate air pollution[J].JAMA,2002,287(9):1132 -1141.

[11]Oberdorster G,Sharp Z,Atudorei V,et al.Extra pulmonary trans-location of ultrafine carbon particles following whole-body inhalation exposure of rats[J].J Toxically Environ Health A,2002,65(20):1531 -1543.

[12]黄宁华,徐东群.细颗粒物对免疫系统损伤研究中的基本科学问题[J].中国环境卫生杂志,2004,7(3 -4):136-139.

[13]Calder 6n-Garciduefias L,Sold A C,Henridquez-Roldan C,et al.Long term air pollution exposure is associated with neuron lamentation,an altered innate immune response,disruption of the blood brain barrier,ultra fine particulate deposition,and accumulation of A myeloid beta-42 and alpha-syncline in children and young adults[J].Toxically Pathol,2008,36(2):289 - 310.

[14]Iwai K,Mizuno S,Miyasaka Y,et al.Correlation between suspended particles in the environmental air and causes of disease among inhabitants:cross-sectional studies using the vital statistics and air pollution data in Japan[J].Environ Res,2005,99:106 -117.

[15]车瑞俊,刘大锰,董雪玲,等.北京市大气PM10和PM2.5中多环芳烃组分的致突变性[J].环境与健康杂志,2008,25(12):1047-1049.

[16]孙 晴,樊建中,杨永杰.大气颗粒物质量浓度监测系统的研制[J].计算机应用与软件,2011,28(2):189 -191.

[17]国家环境保护总局.关于发布《环境空气质量监测规范》(试行)的公告[EB/OL].(2007 -01 -19),http://www.zhb.gov.cn/info/gw/gg/200701/t20070125_100262.htm

R122.7

曹德康,男,1966年出生。本科学历,主任医师。主要从事军事预防医学及环境监测研究工作。

1.102613北京,武警后勤部疾病预防控制中心;2.812000西宁,武警青海总队医院;3.100071 北京,解放军疾病预防控制所

李增德,E -mail:wjzbcdc@yahoo.com.cn

(2012-05-06收稿 2012-06-11修回)

(责任编辑 武建虎)