药物认知与地域性文化*——基于湘西一个土家族村落的人类学考察

2012-01-08梁正海柏贵喜

梁正海,柏贵喜

(1.铜仁学院,贵州铜仁554300;2.中南民族大学,湖北武汉430074)

药物认知与地域性文化*

——基于湘西一个土家族村落的人类学考察

梁正海1,柏贵喜2

(1.铜仁学院,贵州铜仁554300;2.中南民族大学,湖北武汉430074)

本文基于湘西一个土家族村落——苏竹村的田野工作,就地方性药物认知与分类特点进行归纳和总结。总的来看,地方性药物认知基于实践并呈现具体科学的特点,药物命名有规律可循,药物分类亦自成体系。

药物认知;分类特点;苏竹;人类学视野

就认知人类学的视角而言,认知是某个社会对事物分类的体系。以此为认知基础,我们认为,地方性药物认知即是村落民众在其所处的生态空间中,对药用动植物的表征、特性、功能、效用等的实践经验和认知体系,也是对具体对象及其性能的一种抽象表达。它既是人与环境互动的结果,又是人与环境互动的过程。它源于实践,也付诸实践。其外延主要包括药物生态认知、药物命名规则、药物分类体系等等。从我们在湘西土家族村落苏竹村的调查来看,地方性药物认知基于实践并具有“具体科学”[1][P166]的特征,药物命名有规律可循,药物分类亦自成体系。

一、地方性药物生态认知

在湘西苏竹村从事田野工作期间,我们有一种深切的感受,那就是村落民众对于药物的认知几乎完全建立在实践的基础上,具有“具体科学”的特征,而进山采药则是他们认知药物生态最为有效而又最为基本的途径。由于药物生长的特性与其周围环境形成的特殊生态,加之人为因素导致的生态破坏等诸种因素,采药这一行动充满艰辛与危险。然而,正是经历了无数的艰辛与危险,村落民众对药物的生态形成了独特的认知。从我们跟随药匠多次进山采集药物标本的经历和我们对药匠的访谈来看,苏竹人对药物生态的独特认知主要体现为以下几个方面。

一是良药与毒蛇共生。苏竹村民认为,药物的毒性越强,药效就越好,而药物的毒性除了与土质等其他因素相关外,另一个重要的相关性因素就是毒蛇。通过长期的实地观察和无数次的采药实践,他们发现毒蛇与良药相生相伴,形成了一个“同舟共济”式的生态链。毒蛇常常生活在药物生长的地方,其排除的体内废物成为药物的营养,被药物的根吸收。而毒蛇之所以把身边的药物保护起来,据说是因为它们受伤后要依靠身边的药物疗伤。正是基于对药物生态的这一认知,苏竹人对蛇性也就有着特别的关注和了解。因为,他们深知,只有认识了蛇性才可能安全地采集想要的药物。也正是因为对蛇性的深入了解,他们也把捕捉毒蛇当作一项增加收入的副业。不过,对毒蛇过敏的人尤其是进山采药的女药匠们常会采取预防性的措施——随身带上雄黄,毒蛇闻其味即躲得远远的。但是,大多数采药人为了采集到良药,他们宁愿冒着危险,即便是被毒蛇咬伤立马割掉那块受伤的肉,也不会轻易带着雄黄进山采药。显然,良药与毒蛇共生的现象来源于土家族人的长期观察,而对于药物功效与吸收毒蛇排泄物相关的认知的科学性,则尚需进一步的研究。

二是药效与其生长地理位置相关。为了分析起见,我们不妨先来看一个当地家喻户晓的故事。

“有一年,山区里闹了一种怪病,十有七八的人都死了,远近的村庄渐渐地没有人烟了。爹妈说,这种怪病只有灵坳山的灵芝草,才能治得了。”

“灵坳山的东面万丈悬崖,崖口刚好望着太阳出来的地方,灵芝草就长在那峭壁上,由四条白蛇和五条青蛇轮流守护着。据说这是观音菩萨派它们来的。谁要动一动灵芝草,它们就会把他吞噬,只有在太阳升起时离地面的一瞬间,四条白蛇才眨一下眼睛。石姑娘接了九根血藤,结成九九八十一丈长的绳子,绑在山顶的青冈树上,又在自己的身上捆了七七四十九道,以防掉下崖去,被蛇咬。终于等到东方白了,太阳终于离开了地平线,她放开绳子像箭一般地冲向灵芝草,灵巧的手迅速抓住灵芝草,想把它连根拔起,可猛一用力,“吱”的一声,只得指甲大块。再抓时,四条白蛇的眼睛睁开了,一起向她刚伸出的手扑来,她倏地缩回手,急忙抓起吊绳,迅捷地攀上山顶。”

“于是,她只好夜里上山取灵芝草,白天下山送药水,不分白天黑夜地忙碌。石姑娘治好了人们的怪病,又给人们传下了螃蟹蔸、铁马鞭等许多药的用法。人们知道她的药很灵,就亲切地称她为灵姑仙,久而久之,人们不知她姓石了。后来人们怀念她,就在山顶修了一座庙,叫灵姑庙,灵坳山也改称灵姑山。”[2]P256~258

石姑娘采药的故事虽然充满神话色彩,但作为一种文化记忆,它一方面进一步强化了苏竹人对良药与毒蛇共生关系的认识,另一方面则表明了他们对良药与其生长地理位置关系的又一源于实践的知识累积。无论这一认知是否具有科学性,但是,它却清晰地表明了药物与生态环境的关系。药物的生长需要一个良好的环境,人类活动所及的地方生态都会不同程度地遭到破坏,而悬崖绝壁却常常因为其特殊的地理构造,其生态环境不会轻易遭受破坏。从现实来看,我们在采访和进山采集药物标本的过程中,药匠也常对我们说,“长在岩上的药才很(很,当地一种习惯用语,好与厉害的意思)。”他们认为,越是那些生长条件恶劣、需要花很大功夫才能采到的药,其生命力越强,其药性越毒,其治疗效果越佳。因此,那些生长在悬崖峭壁、崖缝中的植物对某一种疾病往往具有特殊的疗效。很显然,他们相信生长环境越是接近自然,融于自然而远离人为活动区域的药用植物其治疗效果越好。应该说,苏竹人对于药物的这种生态认知,与人们普遍认识到的这样一个事实——野生植物药疗效比人工培植的植物药疗效要好,不谋而合,这种不谋而合恰恰佐证了苏竹人药物认知的科学性。当然,他们对于药物的这种生态认知,对于维护生态平衡,维护人类身体健康也有着重要的启示性意义。

三是药效与颜色和土质相关。这里的“颜色”主要指药物叶子的颜色和药物生长地域土质的颜色。苏竹的药匠普遍认为,生长在沙地的药效一般比生长在泥地的好,生长在红沙地的药物又比生长在白沙地的好;药物叶子呈红色的往往比青色的药性强一些。另外,同样的土质,平地上生长的药物药性又不如岩上的好。比如,当我们问药匠PDY(PDY,是被访问对象姓名的首字母大写,下同)植物药疗效与土质有没有关系时,他就是这样对我们说的。“这个药呢?沙地比泥地好,白沙地的又没有红沙地的很。红色叶子的药又比青色的好嘛。这个草药还有个特点,它长在同样的泥土上,长在岩上的又比长在平地的药效好啦。”很显然,PDY的回答不仅说明了植物药功效与土质的密切关系,同时又进一步表明了植物药效与其生长地理位置的关系。当然,药物疗效与土质颜色的相关性也正好说明了土质酸碱度对植物药性能的影响。

此外,药物与土质的关系还体现在土质的干湿度上,这显然与多数植物药是喜阴植物相关。或许正是因为他们深谙植物药的这一特性,所以,当我们第一次到苏竹调研医药知识,请药匠PDY带我们进山采集药物标本时,他领着我们行走在灵姑山的山脊上,以至于我们收获寥寥。不过当我们的真诚打动了苏竹人,当他们把我们当成可以交往的朋友后,他们再次带我们进山采集药物标本时,就不再是行走在山脊而是行走在潮湿的山沟里了。比如,藿麻草,是一种叶面上带葺毛刺的草本植物,在潮湿阴凉的水沟旁常常可以见到,PDY就是在村边风景林下的引水沟边上给我们介绍这种草药的。他说:“藿麻草最喜欢生长在水沟旁,分为红藿麻和青藿麻,用红藿麻的根煎水喝,可以治妇科病,治月经不调。”接着,他又在水沟旁拉起一株呈勺鱼状的绿色藤本植物介绍:“这叫勺鱼钩,也是水沟边或者出水的地方常长的一种药,是一种常用的跌打损伤消炎药,村民手被划破或脚被跌伤后,把勺鱼钩连径带叶采了,用嘴嚼烂后直接敷在伤口上消炎,效果也很好。你像乳汁草、三叶叉、色乌拉呀,好多草药都可以在水沟旁或者背阴处采到。”后来,我们采访药匠TDM时,他也这样对我们说:“有些药为什么要进大山去采呢?那里潮湿,有阴山,肯生药。”

二、地方性药物命名规则

只要熟知药物的生长特性就可以在需要的时候到适当的地方采集,因此,采药本身虽然充满了危险,但只要有勇气并懂得蛇虫习性通常来说也是一件比较简单的事情。药物采集回来后,对之进行一一命名编目相对于采药则要复杂得多。我们在苏竹村调查的日子,多次与村里的药匠进山采药,也多次对药物进行过命名编目,但我们明显地感觉到对药物进行命名编目几乎是我们一厢情愿的事情,尽管他们每次都不厌其烦地接受我们的询问。事实上,他们平时很少在家里存放采集好的草药,经常是需要的时候临时进山采集,所以,他们只需要在心里记得这种药喜欢生长在什么地方,能治什么病,用什么部位等等相关的知识就足够了,管它是草本、木本,还是藤本,他们并不十分在意,甚至药名也可以不必知道——我们在对采集的药物进行编目的时候,就常常遇到报道人叫不出名字的情形。不过,对于世代生活在大山里的苏竹人来说,给药物命名并不是一件难事,他们随时可以发挥他们的智慧,或根据药物叶子的形状、颜色或叶片的数量为之命名,或根据药物茎的棱角或状态为之命名,或根据药物渗出的汁液颜色为之命名,或根据药物的药用部位、功效为之命名,总之,他们可以临时给不知名的药物一个十分形象而富有意义的象征符号,真正困难的倒是我们这些外来的不懂土家话的田野工作者,听着很多药名却难以下笔,比如,“抱起拍”、又如“饿山一大炮”、再如“软巴积的开”、“太伤脑筋”等等,举不胜举。

但是,这并不是说我们就无法对苏竹人的药物命名规则进行科学的总结,事实上,他们命名所依据的对象本身对我们就是一种有益的启示。很显然,苏竹人对药物的命名主要出于一种生产实践和日常生活的需要。这种命名本身给人们利用这些植物资源带来了极大的便利。它虽然并不必然带有现代医学意义上的命名规则,但其本身自有依据的基础。无论根据植物的使用部位为基础的命名,还是根据它们的用途进行的命名,也无论根据植物的形态特征为基础的命名,还是根据它们的生长环境进行的命名,都反映了苏竹人对于药物命名规律性的认知。我们在苏竹的田野调查和分析研究表明,地方性药物命名规则主要体现为下列六种:

一、象形夺名,即以药物的外部形态特征进行命名。比如用于治疗毒蛇的常用药天青地白,就因其状细叶,先端钝圆,基部渐狭,全缘,上面青色,有疏绵毛,下面白色,密被白色绒毛而得名;又如用来毒杀蚂蝗的植物药“红藤”,显然因其为藤状且显血色而得名,土家语谓之“米额拿”;再如四棱草,藤本植物,茎呈四个棱角,苏竹村民常用其茎和叶与金银花茎和叶、九龙光的茎和叶一起浸水洗痱子,临床运用有奇效,尤其适用于小孩,严重的,最多日洗两次,三天即可痊愈。与江边一碗水一起被称为土家药“四宝”的七叶一枝花、头顶一颗珠和文王一支笔,以及白三七、扣子七、山天梯、三叉红、四块瓦、狗牙齿、香鸡尾、红蒿、凤尾草、勺鱼钩、海椒漆、青菜漆、韭菜漆等等药物,命名无一不与其形态特征相关。

二、根据药物的利用部位命名。如红苕叶、白菜根、韭菜花、拆科皮(皂角树皮)、马桑叶、雷公叶(色通)、刺花、啊不(葛根)、形坡(毛草根)、切死(甘子)、南瓜籽、若巴拉爬(公羊胡须)、兹瓮器(猪耳朵)等等,显然就是如此。

三、根据药物的生境命名。如与七叶一枝花、头顶一颗珠和文王一支笔合称为土家药“四宝”的江边一碗水、生长在悬崖上的木本植物岩老虎叶(又称九八虎)、岩白菜、泥巴草、野棉花、野茺等药物名即与其生长的环境直接有关。

四、根据药物性状和味觉命名。前者如一口血、乳汁草、黄药子、白龙须等,后者如地苦胆、哦苦胆(蛇苦胆)、兹苦胆(猪苦胆)等。

五、根据药物的功效命名。不同的植物往往具有不同的用途,在苏竹人所利用的药物中,许多药物的名称都与它们的用途有关,也就是说,这些药物的命名是以它们的用途为依据的。在这种情况下,通常可以从药物的名称上了解其用途,如用于活血的散血草,用于消炎去肿的见肿消,具有镇痛麻醉作用的八厘麻,与地苦胆配方可治肚涨、腹泻,尤其对痢疾有特效的隔山消等。

六、直接借用食物名为药名。这显然与村落民众对食药两用动植物的习惯性认知密切关联,仅PDY就给我们提供了近40种食药两用的药物。不妨略举数例。如拿白(萝卜),其叶子捣烂了可治狗咬伤;可数(生姜),喝其汤可以驱寒,还可以用生姜给小孩做推拿;少其(俗名侧耳根,学名鱼腥草),熬水洗澡可以治愈小孩身上的痱子,还可捣烂抹蜜蜂伤。还有卡茄茄(茄子)、石托(大蒜)、多不(马豆)、爬古(辣椒)、阔提(冈豆)、克桃(核桃)、洗不(芝麻油)等等。这也进一步说明苏竹人的药物命名与他们的日常生活密切相关。

此外,直接应用植物名命名的药名也不少,如云实、野田菜、野竹根、山漆等。当然,有的药物名与其治疗症状也有着明显的关联,如“太伤脑筋”,其属性为草本,常生长于山路旁,常用茎、叶、花截成三段,用布包好,做成三角符,吊在小孩衣角上,据说可治疗小孩受惊;“白虎草”,用之存放在枕头里或戴在帽子里,可治愈不满12岁小孩的发烧。

实事求是地讲,以上诸种药物命名方式并未穷尽苏竹人药物命名的规则,事实上,要穷尽一个村落民众的传统药物命名规则是很难或者根本无法做到的。不过,运用上述几种方式命名的药物在苏竹人常用的药材中所占的比例的确较大。这些规则总体上体现了苏竹人对药物的命名与药物利用的密切关系。

总体上看,苏竹人对药物的认知具有直观性的特点。不过,如果我们进一步透视他们对于药物的命名与治疗病症的关联性又可窥见象征的影子。前述“白虎草”、“太伤脑筋”这种命名与其治疗病症的能指与所指关系已十分明显。此外,他们还时常将药物命名与自然界的相似物对应,以至于我们从药物名就能直接感受到他们的想象空间。如商陆被称为肥猪头,就因其根形体肥大,如猪头;形如猴子巴掌的骨碎补,被称为猴巴掌;蒲公英被称为飞落伞,麦冬被称为儿多母苦,金银花被称为鸳鸯花等都具有这种命名的特征。象征性在药物命名中的应用,就使得药物变得更加形象,且通俗易懂。更进一步讲,苏竹人这种命名制度还在很大程度上缓解了土家族无文字记忆的尴尬,对于传统知识这种特殊的非物质文化遗产的传承也具有重要的意义。

三、地方性药物分类体系

分类是区分相似物或相异物的一种工具。目前学术界将分类划分为两大类,一是科学分类,一是民间分类。通常人们把自林奈以来的所谓系统的生物分类简称为科学分类;存在于科学分类之外的分类系统即为民间分类。以此为标准,地方性药物分类当属于民间分类的范畴。秋道智弥等人认为,民间分类和科学分类两者的整体结构有很大的不同。科学分类的整体结构从种开始,其上分别是属、科、目、纲、门、界,其下是亚种,为金字塔梯形系统。民间分类则从科学分类借用属和种的用语,在种的下面有变种,在种的上面设生活型的范畴,使之对应于科学分类的科[3][P64~65]。

在认知人类学中,学者们对民间分类研究得最为透彻,成果最为丰富的是民间生物分类学。民间生物分类(folk biological classification)是指科学分类以外的存在于民间中对动物和植物进行分门别类的一种方法和过程。民间生物分类是传统环境知识(traditional environmental knowledge)的重要组成部分和认知人类学(cognitive anthropology)的重要研究对象之一。由于深受萨皮尔—沃尔夫假设,即文化模塑着民族思维的假设的影响,并采用雅各布森的结构语言学的方法,认知人类学试图探究每个民族的分类体系,因而认知人类学又称为“民间分类学”(folk taxonomy)[4]P27。认知人类学通过对民间动植物分类的研究来揭示其分类方法、命名原理及其分类系统,从而把握分类的认知意义。

民间分类学(folk taxomony)是一种文化现象,它的结构在文化内部和文化间的差异可以通过文化在分类中的应用而得到解释[5]P116。人的分类能力和语言能力一样是天生的,即“人是天生的分类动物[6]P1210”,或者说,分类活动是一种普同人性[7]P9。总之,对周围环境进行分类是人认知世界,处理事物的必然方法。

康克林通过长期对菲律宾群岛的哈努诺人的田野调查,于1954年完成的博士学位论文《哈努诺人与植物界的关系》[8]一文,对哈努诺人的植物分类进行了总结,从中我们可以看出在哈努诺人的植物分类中,几乎所有的植物都包括在以植物茎的生长习性为特征的三组类群中,这三组植物类群是:树、草本和藤本[9]P1~40,146~174。这三种植物类群实质上就是三种主要的植物生活型(life form)。康克林把那些能直接归入到三种生活型的分类群(taxa)称作“基本植物名称”(basic plant names),这些基本植物名称也就是后来被美国人类学家伯林(B.Berlin)等人称作“属”(generic)的分类群[1]P175。

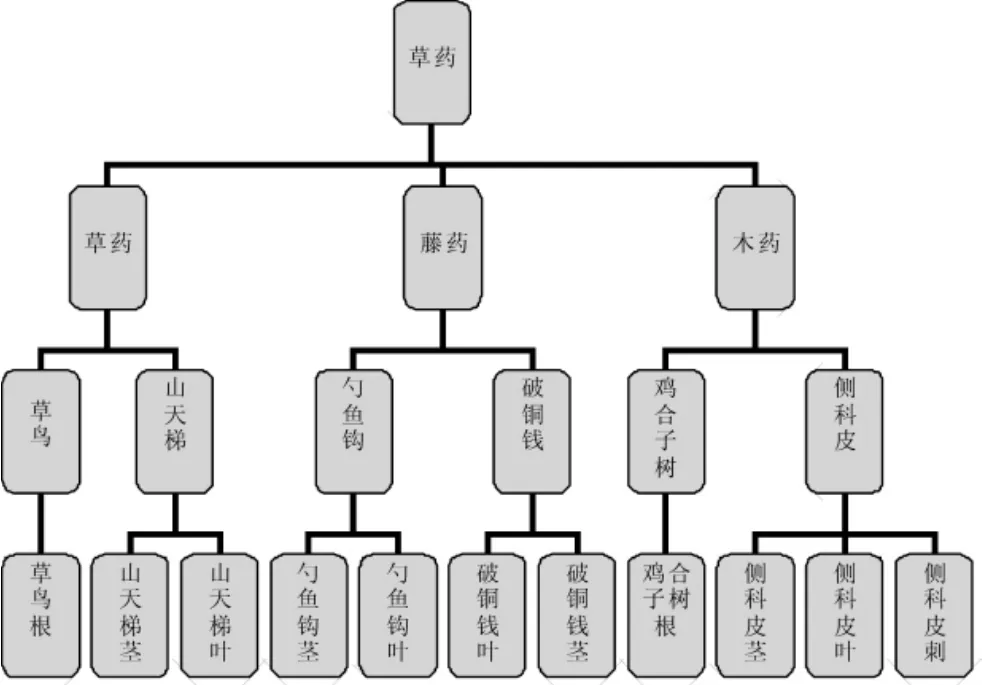

康克林借用生物学的分类方法来研究哈努诺人的文化分类体系,无疑为我们认知地方性药物分类体系提供了有益的启示。在苏竹田野工作期间,我们对PDY进行了多次采访,他向我们提供了百余味草药,通过分析药物编目表,我们惊奇地发现,苏竹人对药物的“属”的分类群与哈努人对植物类群划分大体一致,以植物茎的生长习性为特征将药物归为三组类群,即木、草、藤,但不同的是,苏竹人还根据植物的药用性能将这三种类群统称为“草药”。这时候我们会发现,我们无法照本宣科地沿用传统的民间分类结构,我们必须在原有的基础上增加一个结构元素,这里我们暂且将这一结构元素称为“类”。所谓类,是具有某种共同特征的事物,即为“相似事物”的集合。但需要说明的是,我们这里的类并不是级别或范畴的结构模式,而是结构模式中的一个组成要素。而且我们还发现,在苏竹人的药物分类系统中,所谓“生活型”的结构元素失去意义,因此我们将在苏竹人的药物认知结构中排除这一类型。如此,我们将苏竹人的药物分类体系归纳为:类—属—种—变种。也就是说,在苏竹人的药物分类体系中,草药属于“类”的概念,而草本植物药、藤本植物药和木本植物药则属于“属”的范畴。换句话说,在苏竹人的药物语言中,如果只用一种药物术语,那必然是“草药”(Grass medicine);如果用其细分的药用术语,那第二等级就可能是草药(Herbage medicine)、木药(Woody medicine)和藤药(Vine medicine),或者是其中一种、或者两种,或者是三者都有;如果再用其细分的药物术语,就会出现许多“种”,如草鸟、山天梯、太伤脑筋、隔山消、勺鱼钩、破铜钱、鸡合子树、三山子、侧科皮等等。“种”之下又可根据药用部位、药物颜色等继续划分出不同的“变种”,前者如草鸟根,山天梯茎、叶,太伤脑筋茎、叶、花,隔山消根,勺鱼钩茎、叶,破铜钱茎、叶,鸡合子树根,三山子果子,侧科皮茎、皮、刺等等;后者红藿麻草、青藿麻草,青蒿、红蒿等等,这即是苏竹人关于药物分类的规律性认知。这种认知模式如下表所示:

表1 苏竹人药物分类等级表

不过,我们的田野调查资料还表明,苏竹人对于药物分类的认知不是唯一的,这既是人类认知的特点——人类认知是多元化的,也是知识本身的特点——知识也是多元化的。我们不只一次采访TDM,他也不只一次带我们上山采药。我们还清楚地记得,当他把一大包风干后存放起来的草药摆放在我们的面前接受我们采访的时候,他每给我们介绍一种药,总是先放在嘴里嚼一嚼,再告诉我们药名,并特别强调此药的味道。上山采药的时候也是如此。他说:“过去有些师傅教徒弟,他怎么讲,你就怎么学,上山采药,都要嚼,搞清楚是么子味道。酸的治么子病,甜的治么子病,苦的治么子病,麻的治么子病,有的可以混合,有的不能混合,这些东西太多了。酸的、甜的,哪些去得,那些去不得都要记清楚。比如酸的像胃病之类的内病就去不得,不但治不好,还适得其反,但是,甜的、苦的、麻的都可以用。一般来说,甜的用得,苦的也可以用,麻的也是一样。比如疱疮,它里面有虫,甜的可以引虫子爬出来,有的虫子喜欢吃甜的,苦的麻的就可以打死虫子。”

TDM的言行一方面表明了药物味道对于苏竹人认知药性的重要性,另一方面也暗示了他们进行药物分类的又一个重要标准。当然,TDM这个例子并非孤证,事实上PSX也向我们表达了同样的认知。他说:“药的性格都不一样,它有酸的,有甜的,有苦的,还有麻的。这些都是可以尝出来的。我每次采药都要用嘴尝一尝。在坡上采药的时候,我就嚼生药。”

TDM和PSX识药的经验说明,苏竹人还存在另外一套药物分类体系。在这一分类体系中,他们按照药物的味道把草药划分为四个类别,分别为酸味药、甜味药、苦味药、麻味药,但四个类别仍然属于草药的范畴。事实上,酸甜苦麻四味药中,每一味药都包括草本、木本、藤本,或其中的一种或两种,其中的每一种都可能衍生出变种。这种分类体系只是在前一种分类体系的“类”与“属”之间增加了一个“亚类”。其分类等级可以表述为:类——亚类——属——种——变种。

我们的研究表明,苏竹人的药物分类至少存在以上两种体系,不过,每一种体系并非截然分开而毫无关联,比如第二种分类体系除了在第一种分类体系的“类”之后增加了一个“亚类”外,二者几乎没有什么差别。而且我们还注意到,第二种分类体系更多地为村庄传统知识分子所接受,而第一种分类体系则主要被像PDY这样的更多掌握现代书本知识的村庄知识分子所青睐。PDY不仅是高中毕业生,而且还是村小的老师。笔者第三次进村调查时还发现他家里不仅存有《新编中草药大全》、《精编本草纲目》、《中草药图谱与验方》、《药学》等书,而且还有他研读后精心做下的笔记,这是PSX和TDM这样的半文盲式的村庄传统知识分子恐怕从来没有想过或做过的事,他们只是习惯性地通过味觉认知药物,尽管他们天天与所谓的草本、木本、藤本这些东西打交道。

总之,无论是哪一种分类体系,它们都是苏竹人的认知图式,都来自实践,也付诸实践。纳日碧力戈曾经指出,人类总是要通过命名,对自己所感知的自然和社会现象加以概括和分类。因为,客观事物互相关联,按照一定的包容和隶属关系构成分类系统(taxonomy)[4]P215。他进而将比较接近人脑的工作模型的计算机“连接式网络”看做是不成文的习性。他认为,民间知识是典型的包容性图式结构,相对于各种事物和事件,本土人经过长期的实践已经培养出各种各样彼此关联但又自成体系的表象结构,他们根据具体的事物和事件,灵活地运用这些“默认”的结构,并且在必要的时候填充以“默认值”[4]P219。由此观之,苏竹人的药物分类体系即是他们经过长期的实践已经培养出来的各种各样彼此关联但又自成体系的默认结构,对药物进行命名、分类的过程显然就是填充默认值的过程,并且这种运用是不假思索的,是随机应变的,也是习惯性的。

[1]瞿明安.现代民族学(下卷·第1册)[M].昆明:云南人民出版社,2008.

[2]刘伦文.母语存留区土家族社会与文化——坡脚社区调查与研究[M].北京:民族出版社,2006.

[3][日]秋道智弥等.生态人类学[M].范广融,尹绍亭译.昆明:云南大学出版社,2007.

[4]庄孔韶.人类学通论[M].太原:山西教育出版社,2004.

[5]Frake,C.O.Language and Cultural Description.Stanford University Press,Stanford,California,1980.

[6]Raven P.H.,B.Berlin,and D.E.Breedlove.The Origins of Taxonomy.Science,1971.

[7][英]玛丽·道格拉斯.洁净与危险[M].黄剑波等译.北京:民族出版社,2008.

[8]Conklin,H.The Relation of the Hanunóo to the Plant World.PhD dissertation in Anthropology,New Havean:Yale University,1954.

[9][法]列维-斯特劳斯.野性的思维[M].李幼蒸译.北京:中国人民大学出版社,2006.

C91

A

1004-3160(2012)02-0054-06

*本文系国家社科基金一般项目《少数民族传统医药知识的传承与保护研究——以武陵山区土家族为例》[编号:11BMZ032]阶段性成果。

2011-11-09

1.梁正海,男,贵州思南人,铜仁学院法律与政史系副教授、博士,主要研究方向:民族文化与文化遗产保护、地方性知识等;2.柏贵喜,男,安徽寿县人,中南民族大学民族学博物馆馆长、教授、博士生导师,主要研究方向:民族文化与文化遗产保护。

责任编辑:肖琴