清末日本法政大学法政速成科研究

2012-01-08朱腾

朱 腾

清末日本法政大学法政速成科研究

朱 腾*

目前学界对近代留学史的研究中缺乏对日本法政大学速成科的充分论述,而法律史学者的研究则并未涉及《法政速成科关系资料》这份重要的资料。据这份资料的显示,政法速成科系曹汝霖和范源廉两位留日学生发起,得到梅谦次郎和志田钾太郎等一批杰出教员的支持而启动。自1904年到1908年,政法速成科共招收五班1885名学生,培养了夏同龢、汪兆铭(汪精卫)、程树德、居正、沈钧儒等清国和民国时期的政法精英。作为一个一时的策,其成就是突出的,但是其学制太短、教学深度不够的问题是不可否认的。而这批留日学生因此段经历而产生的亲日作风以及因此对中国近代史造成的影响则不得不说是时代的悲哀。

日本法政大学 法政速成科 清末留学史 法学教育

一、引论

在大多数中国人看来,清末是中华帝国晚期一段充满压抑感和受辱感的历史,西洋列强的入侵使中国丧失了以天朝上国自居的信心,甲午战争中的失利则更使中国在东亚一直保持的领袖地位岌岌可危。求富求强以迈入先进国行列很自然地成为了清末朝野的共识,而其方法之一就是派遣留学生至西方游学。在这方面,最早的努力或许是容闳一手策划的120名幼童留美。〔1〕有关留美幼童的经历,参见李喜所:《近代中国的留学生》,人民出版社1987年版,第12-76页;李喜所:《中国留学史论稿》,中华书局2007年版,第169-185页。至于留学日本,甲午战争之前,由于历史原因,国人恐怕很难想到中日间的师徒关系会发生逆转;甲午战争之后,国人却不得不承认日本在近代化的速度和程度上都远胜于中国,因此在1896年就出现了中国的第一批留日学生。〔2〕参见黄福庆:《清末留日学生》,台北“中央研究院近代史研究所”1975年版,第1页;[日]岛田正郎:《清末における近代的法典の編纂》,东京:创文社,1980年,第245页;[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第1页;李喜所:《近代中国的留学生》,人民出版社1987年版,第118页。1898年,张之洞的名著《劝学篇》问世,该书罗列了游学日本较之游学欧美的若干优势,〔3〕《劝学篇·游学》曰:“日本,小国耳,何兴之暴也?伊藤、山县、榎本、陆奥诸人,皆二十年前出洋之学生也,愤其国为西洋所胁,帅其徒百余人分诣德、法、英诸国,或学政治工商,或学水陆兵法,学成而归,用为将相,政事一变,雄视东方。至游学之国,西洋不如东洋:一、路近省费,可多遣;一、去华近,易考察;一、东文近于中文,易通晓;一、西书甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中东情势风俗相近,易仿行。事半功倍,无过于此。若自欲求精求备,再赴西洋,有何不可?”而清廷又发布上谕对该书大加赞扬并作成副本颁发给各省督抚及学政,留学日本的热潮逐渐在清末士人中形成。更值得注意的是,与以往的留学生不同,随着国人对西方之认识的加深,留日学生的学习热情多倾向于社会制度而非科学技术,法政之学遂成为当时最受推崇的科目之一。在此背景下,日本法政大学法政速成科(以下简称法政速成科)演变为日方对清朝留学生的重要法政教育输出机构。

法政速成科设立于1904年,至1908年共招收了五班学生,合计1885人,〔4〕法政大学大学史资料委员会:《法政大学史資料集第十一集:法政大学清国留学生法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行(内部资料),1988年,第263页。其毕业生中不乏清末民国政法界之翘楚,因此说法政速成科在中国法律近代化的历程中留下了自己的鲜明痕迹恐怕是不过分的。也正因为这一点,无论是历史学界还是法律史学界,早有学者对法政速成科作出论述,但这并不意味着已无进一步探讨的必要。首先,从历史学界的研究成果来看,由于历史学者多关注近代留学史的一般状况,法政速成科则仅仅是论证相关问题的一个论据;其次,有关法政速成科的史料,最详细者莫过于法政大学本校于1988年刊印的内部刊物《法政大学史资料集第十一集:法政大学清国留学生法政速成科关系资料》(以下简称《法政速成科关系资料》),而现有的较有代表性的近代中外交流史论著或囿于出版时间或出于其他原因基本未能提及这本资料。这两点所导致的结果是,大部分论著对法政大学的分析皆为一语带过或语焉不详。〔5〕参见黄福庆:《清末留日学生》,台北“中央研究院近代史研究所”1975年版,第138、139页;岛田正郎:《清末における近代的法典の編纂》,东京:创文社,1980年,第257-259页;[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第50页;李喜所:《近代中国的留学生》,人民出版社1987年版,第147页;李喜所:《近代留学生与中国文化》,天津人民出版社1992年版,第195、196页;[美]任达:《新政革命与日本:中国,1898-1912》,李仲贤译,江苏人民出版社2006年版,第56-58页。需要指出,任达在其著作第68页注65中曾提到《法政速成科关系资料》,却并未在实质上使用这一史料。贺跃夫、翟海涛二氏的论文均使用了《法政速成科关系资料》,但由于二文仅将法政速成科视为推进问题意识的切入点或连接点,对法政速成科自身之沿革、学制等的分析反而有所不足。〔6〕参见贺跃夫:《清末士大夫留学日本热透视——论法政大学中国留学生速成科》,载《近代史研究》1993年第1期;翟海涛:《日本法政大学速成科与清末的法政教育》,载《社会科学》2010年第7期。与历史学界相反,基于法政大学在中国法律近代化历程中的影响,部分法律史学者将目光直接投向法政速成科自身,其论述自然比历史学界的介绍更为详细,但遗憾的是《法政速成科关系资料》仍未能进入研究者的视野,所以可补充之处也有不少。〔7〕参见王健:《中国近代的法律教育》,中国政法大学出版社2001年版,第96-107页;程燎原:《清末法政人的世界》,法律出版社2003年版,第50-58页。需要指出,王健在其著作第101页注119中曾论及任达对《法政速成科关系资料》的重视,并认为该史料的价值毋庸置疑,但在文中却没有反映。鉴于学界既有研究成果的欠缺,本文拟以《法政速成科关系资料》为基础,对法政速成科之始末、规则及成就等作出尽量全面的分析,并借此对法政速成科在中国近代法律史上的贡献予以适当的定位。

二、法政速成科之始末

毋庸置疑,甲午战争对近代中日关系产生了巨大影响。战争的失利令清廷朝野感到震惊、羞辱、恐慌,《马关条约》索要的2亿两白银相当于清政府每年财政收入8900万两的两倍多,这导致清廷对日本的憎恶急剧加深。〔8〕参见[美]费正清、刘广京:《剑桥中国晚清史》(下卷),中国社会科学院历史研究所编译室译,中国社会科学出版社1985年版,第107页。然而,作为战胜国的日本在获利的同时又面临着各种压力。其原因在于,中国已成为列强共同的利益所在地,日本的大肆攫取必定会触怒其他强国。〔9〕例如,《马关条约》签署后六天,俄、德、法三国威逼日本归还辽东半岛,日本倍感屈辱;又如,李鸿章与俄国签订密约,允许俄国中东铁路经满洲到达海参崴,这使日本愈加担心自己被国际社会“孤立”。有关此二事的详细情况,参见[美]任达:《新政革命与日本:中国,1898-1912》,李仲贤译,江苏人民出版社2006年版,第21、22页。在此种情况下,日本一方面在国际社会寻求盟友,另一方面则尝试改变与清廷的敌对关系以便与清廷共同抵制西方列强在东亚的扩张。近卫笃麿公爵深明个中道理,认为中日两国的命运不可分离,日本所应做的并非犹疑观望,而是与清廷展开非军事的协作活动。〔10〕参见[美]任达:《新政革命与日本:中国,1898-1912》,李仲贤译,江苏人民出版社2006年版,第31页。在此种思路的指引下,设置法政速成科的初始设想就在此公的推动下形成了。1903年,近卫公爵及东亚同文会副会长长冈护美子爵与清朝留学生总监汪大夑协商,计划在东京为中国的游历官员设立“法政速成学院”。不巧,学习章程刚刚草就,汪大夑已然卸任,近卫笃麿则身故,此事遂告中止。

然而,曹汝霖与范源廉这两位留日学生的谋议又激活了已告中止的计划。1904年,毕业于日本中央大学的曹汝霖在结束裁判所实习后即将回国。此时,曾在东京高等师范学校深造的范源廉前来造访并直陈“惟政治不良,教育亦无从着手,两者相辅而行,政治比教育还要紧。但人才缺乏,又不能立刻造就,我来与君商议,想在日本办一速成法政班,虽不完全,总比没有学过的好”。〔11〕曹汝霖:《一生之回忆》,台北传记文学出版社1970年版,第25页。曹汝霖亦深表认同,二人遂开始思考当如何运作此事,并将目标对准了法政大学。

那么,法政大学到底有哪些优势?笔者以为,首先要考虑的就是该校的发展历程。法政大学的前身东京法学社设立于1880年,是适应明治年间日本法制建设之需而设立的法律学校。1889年,东京法学社与东京佛学校合并,改名为和佛法律学校。1903年,文部省颁布专门学校令,和佛法律学校以其法科之名望而被改组为专门法律院校,内设大学部、专门部、大学预科和高等研究所,校长则被改称为总理,法政大学由此诞生。

这段发展历程暗藏着该校设置法政速成科的两点可能:其一,至曹、范二人策划“速成法政班”之时,该校已有二十余年的法科教育经验且在日本颇为有名,其教育质量想来是可信赖的;其二,该校之改组与调整刚刚完成,其运营模式尚未完全成熟且其进一步扩大影响力的需要也较为强烈,〔12〕据《法政速成科关系资料》显示,自1904年至1908年的五年间,该校每年都要广发招生广告以扩大影响。如,1904年的招生广告就写道:“在本大学,穗积、富井、梅、金井、冈野、冈田、高桥、松波、中村、山田、志田、美浓部、加藤、筧等诸博士及其他新进数十名学士各有专长,且诚恳地教授学生。目前,本校正为新学年招收学生,新学年每日午后五时半开始上课(除大学专科外)。”《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第120页。因此在该校内添设“速成法政班”的难度相对较小。其三,法政大学总理梅谦次郎在日本法学界极富声望,且对中国非常关心,这也促使曹、范二人对法政大学有所倾向。正是在此种情况下,曹、范二人怀着满腔热情拜见了梅谦次郎。初一见面,范氏即直言不讳:

毋庸多言,我邦须改革,为此已向贵国派遣武备及教育方面之留学生,且学生归国者亦不在少数。又,我邦聘请贵国教师以培养学生之势日盛。唯法政学科,不知其所以然者多矣,修习该学科之留学生亦为极少数。然,欲行改革,则修习此学科者必当多数,故今时必当着力养成之。然,倘循正则,必先修习语言,后又须费三四年。如此,至少六七年逝矣。有人以此非十分必要,且一直以来自遥遥我邦东渡修习法政学科者颇少,以官费派遣学习法政学科之政府(谓中央及地方政府)更可谓稀矣。尤以我邦现时之必要观之,费六七年以上求学之新学者几乎无人,故如此学习实为迂远。由此,我等留学生之有志者以为此时实有设置法政速成学校之必要,余代表有志者全体特倚赖先生设立此学校。曩之振武学校及弘文学校之速成科以一年之内获成功,故我辈望法政速成学校亦可于一年内毕业。至于设立一独立学校抑或法政大学之一科,则全赖先生自酌之。〔13〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第99、100页。

对范氏的请求,梅氏的态度又如何呢?虽有部分论著指出“梅氏极为热情”云云,〔14〕参见贺跃夫:《清末士大夫留学日本热透视——论法政大学中国留学生速成科》,载《近代史研究》1993年第1期;王健:《中国近代的法律教育》,中国政法大学出版社2001年版,第97页;翟海涛:《日本法政大学速成科与清末的法政教育》,载《社会科学》2010年第7期。但实际情况是梅氏的态度颇为复杂。

一方面,梅氏为曹、范二人的忧国情怀所感动,对范氏的请求予以理解,且指出日本在明治维新之初也曾设立速成科;另一方面,梅氏又对范氏所提出的法政速成班学习时限即“一年内毕业”表示质疑:“虽速成科确极为必要,然须费三四年而完成之学科仅在一年内教授之,几乎不可能;且,如扣除翻译之时间,实须在半年内完成之,此实为不能之事。充分而言,三年时间实为必要;如紧迫,两年时间大致可以考虑。”〔15〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第100页。尽管如此,范氏仍坚持一年的学习时限,并建议可以废弃夏休以完成教学任务。对此,梅氏虽强调无论如何,一年半的时间实为必要,但出于对范氏之热忱希望的同情,最终允诺考虑一番。随后,梅氏就与法政大学的其他理事一同商议范氏之请求的操作可能性,结果则是众说纷纭。有关这一点,梅氏在法政速成科第一班毕业典礼上致告别辞时有所回顾:

其时,虽贵国各方皆言以一年毕业,余则苦思以何方法在一年内将如此广博之法律、经济等学科全部教授于诸生,然诸说并出:即使仅教授大要,亦庶几难成,如今当稍微延长学习年限,希望能至两年;无论如何,亦须延长至一年半;最初对学习期限之长短疏于考虑,一年内无论如何都无法完成教学任务。余亦作种种考虑,又与若干人商量,或曰一年内无法完成,或曰一年内可以完成。〔16〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第28页。

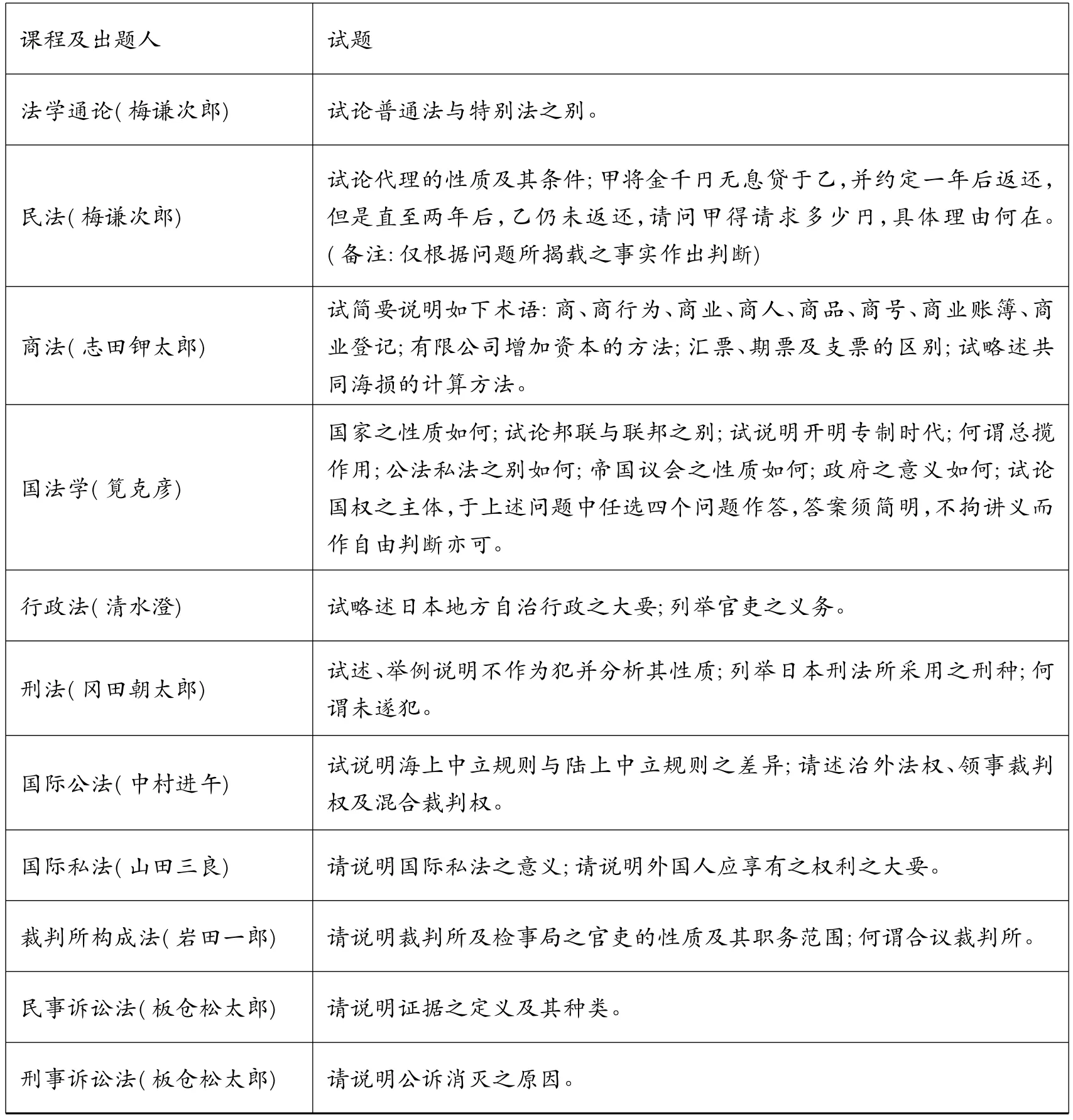

在或可或否的争论声中,梅氏与众理事达成初步决议:在法政大学内添设法政速成科,暂定一年的课程,如不能成功,则延长学习时限。此议一出,曹、范二人即表认同,梅氏则对清廷驻日公使杨枢说明原委。杨大为赞赏,并“向长冈护美取得前所拟学章作为稿本,而与梅谦次郎酌中改定”。〔17〕《出使日本的清大臣杨枢请仿效日本设法政速成科折》,载陈学恂、田正平编:《中国近代教育史资料汇编·留学教育》,上海教育出版社2007年,第380页。随后,梅氏向日本文部省正式提出设置法政速成科的申请,且很快得到文部省的认可批复。紧接着,梅氏又以其名望邀请日本法律界的一些知名学者及实务工作者与其本人共同组成一支杰出的教员队伍,〔18〕如果说当时法政大学之教员队伍实属名家汇集,这恐怕并不过分。仅以冈田朝太郎为例。冈田氏曾师从德国刑法学名家李斯特(Franz von Liszt),被当时的日本法学界推为“巨擘”,所著之书可谓鸣于一时。1906年,在梅谦次郎赴清廷访问时,清廷欲礼聘梅氏协助立法事业。梅氏虽以另有他事为由婉拒,却又力荐冈田朝太郎担当此任。以梅氏为人之诚恳,其态度足以证明冈田氏在法学上之造诣必然非同寻常。有关冈田氏的详细介绍,参见黄源盛:《法律继受与近代中国法》,台湾元照出版社有限公司2007年版,第121-158页。其名单详见表1。本表根据《法政速成科关系资料》第91页所载内容绘制而成。必须指出,由于在前后五班的学习过程中,法政速成科的课程设置有所调整,因此教员也有变动。如,根据《法政速成科关系资料》第114-116页对1906年法政速成科之教员的介绍,除了本表所列各位教员之外,富井政章、乾正彦、松波仁一郎、美浓部达吉、吉村源太郎、小野塚喜平次、山崎觉次郎、河津暹、高野岩三郎、久保田政周、立作太郎、野村浩一、阿布秀助、山内正瞭、西河龙治、藤井秀雄等人都曾在法政大学担任相关课程的教员。

表1 法政速成科教员名单(1904年)

至此,梅氏已极为高效地完成了法政速成科开学的全部准备工作。1904年5月7日,法政速成科第一班顺利开学。

综观法政速成科的设立过程,我们发现,无论是日本文部省还是法律界名流似乎都是非常配合的。那么,促使他们如此而为的动因除了为曹、范等留学生的报国之心所感动外是否还有其他方面的考虑呢?不得不承认,这与日本国内思想界存在的三股思潮有关。其一,甲午战争后,清朝朝野对日本的推崇使日方感受到了对中国实施文化扩张的机会,并希望在对中国的教育方面较西方列强更为主动,最终转变成中国新文化人在知识上的母国。有关这一点,岛田正郎先生已有详细介绍,在此不作赘述。〔19〕[日]岛田正郎:《清末における近代的法典の編纂》,东京:创文社,1980年,第244、245页其二,除文化侵略的企图之外,一种对中国的报恩意识也颇有市场。如,大隈重信在1898年6月至11月组阁期间就表明了自己对中国的一些观点亦即“大隈原则”,其主要意思是“日本长期从中国文化中获益良多,是负债者,现在该是日本报恩,帮助中国改革与自强的时候了”。〔20〕[美]任达:《新政革命与日本:中国,1898-1912》,李仲贤译,江苏人民出版社2006年版,第34页。另一位政界人物——驻华公使大鸟圭介于1899年在学士馆作题为“对华今昔感情之变迁”的演讲时也强调“当日教育中国留学生是为了‘酬往昔师导之恩义’”。〔21〕[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第176页。自然,此种意识也影响到了法政速成科的部分教员,而他们则可被视为学界的代言人。〔22〕如在1907年法政速成科第四班毕业证书授予仪式上,讲师代表小野塚喜平次就指出:“过去,日本文明受惠于清国者不在少数,故今日之日本人士对清国留学生示以欢迎之意,其理由之一即为返还前日之负债也。”《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第73页。因此,可以说,无论是政界还是学界都试图从历史渊源上重新界定中日两国在近代的交往模式。其三亦为更具根本性的思潮是所谓的人种竞争说。前文已指出,日本在东亚的扩张侵犯了西方列强的利益,遂不得不面临来自于西洋各强国的干涉和压力。有感于此,一部分日本人如近卫笃麿一般主张联合中国抵制西方,又有一部分日本人则进一步把为西洋势力所包围之日本与东亚的前景拔高至白种人与黄种人竞争的层面。如,著名宪法学家穗积八束〔23〕穗积八束毕业于东京帝国大学,曾留学德国,归国后任东京帝国大学法科大学教授,其兄长为号称“日本法学之父”的穗积陈重。穗积八束在政体问题上持绝对君主论,反对天皇机关说,其著作有《宪法大意》、《宪法提要》等。在法政速成科第一班毕业证书授予仪式上致祝辞时就指出:“方今东洋正值多事之秋,东洋之命运实系于清国与日本两国之责任。如两国不能互相提携以推进文明,并取得与欧罗巴诸国相当之地位,则我东洋将进入无法保证安全地位之时代。”〔24〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第36页。志田钾太郎在法政速成科第三班毕业证书授予仪式上的祝辞则更为直接地阐发了人种竞争说:

然则,余执教诸君之根本动机究竟为何者?无他,实出于人种与人种之关系也。此关系为今日世界之大问题。世界之人种众多,对等、尊敬及友爱等观念当一体适用于本国人民及他国人民,人种之间不当有任何区别对待。此本应为正当之理想,在遥远之将来亦为必然之事。然,悲哉,今日却因人种相异而生种种困难,某人种对他人种予以压制且为非常之迫害……我等黄色人种因智力、财力及其它处隔绝状态之故,未受如是之迫害。然,终直接、间接因人种相异而难得平等之对待……我邦幸于维新后觉醒,稍可于武力及其它比肩西洋诸国。然,我邦面积如此之小,人口亦少,若与面积及人口相差悬殊之西洋诸国对抗,则于人种之压迫而言,无论有多强之自负,亦多少有危惧之念。且,以黄色人种言之,除我邦而外,以清国为首,尚有二三国存焉。因此类国度之黄色人种之大半受到西洋诸国之压迫,故可以想象之结果为,我邦亦随之受到压迫。由是,若日清两国不能携手抵抗西洋诸国之人种压迫,则我邦亦难有独自之主张。此人种对人种之问题使余心动,可曰此问题非仅为余之动力,亦实为本校诸君决心执教鞭之根本动机也。〔25〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第59、60页。

可以认为,正是人种竞争或东西洋对抗的危机感使日本的政界和学界对自己在东亚的最大的可能性友邦中国抱以相当的关切,而文化输出或报恩意识其实都只是浮在表面上的设想而已。不过,无论如何,设置法政速成科的计划最终得到落实,而且还有所拓展。从学生数量上看,第一班为94人,第二班即激增至336人,〔26〕有关第二班入学人数,梅谦次郎在法政速成科第二班毕业证书授予仪式上明言“此第二班开始于明治三十七年十月,入学者总计三百三十六名”。(《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第43页)奇怪的是,在《法政速成科关系资料》末尾所附安冈昭男绘制的两张表中,第二班入学人数有336及273两个,而据安冈氏所说,后一数据的来源为《法政大学八十年史》、《法政大学百年史》。至于为何出现如此之偏差,安冈氏未能予以说明,并言道“留待后考”。(《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第259页)由于两个数据皆有所本,孰是孰非学人莫衷一是。然而,按常理论,作为当事人的梅氏在统计时出现些许差错是可能的;若是出现63个人的差错,这无论如何都令人无法想象。因此,笔者以为,既然发生偏差的理由并不明确,则不如权且使用梅氏的数据。至第五班则达到849人。从所设门类上看,在1904年开班之时,速成科仅有法律部;至1905年,新设学习期限仅有半年的银行讲习科,并决定将原来的法律部分为法律部与政治部,于1906年开办第五班时正式实施;另外,1906年10月,又开设补习科一期,其设置趣意书曰:

本大学自前岁因清国公使及其他有志者之希望设法政速成科以来,既见第一次之卒业生,兹第二次及第三次卒业生又将见矣……然,得陇望蜀,人情之常。法政速成科仅以一年半毕业,无论讲师如何胜任愉快,学生如何奋发励精,固不能即抵于完备之域。若更假以一年之日月,就各科目中学生之未修者,或已修而犹未深造者而补足之,庶几可以无憾。兹特为卒业生设补修一科,以一年修了。顾仅以一年之补修,而其效果必有较一年半之所得而犹大者,盖无所于疑也。〔27〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第12、13页。

以上论述表明,法政速成科从1904年至1906年的发展历程是颇为顺利的。然而,由于1905年科举被废除,朝廷又以对留学归来者给予官职的方式鼓励士人游学,因此1905-1906年间到日本留学的清朝士人数量急剧增加,留学生的人员构成日趋鱼龙混杂,不少人荒废学业、游荡度日以至中途归国。在日本方面,以营利为目的而专门招收中国学生的学校纷纷设立。此类学校为投学生所好而恶性竞争,甚至被戏称为出售文凭的“学店”。〔28〕有关此类学校的大体情况,参见岛田正郎:《清末における近代的法典の編纂》,东京:创文社,1980年,第250、251页;[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第60页;李喜所:《近代中国的留学生》,人民出版社1987年版,第147、148页。如此一来,速成教育的弊端显露无遗。于是,日本之有识者开始批评速成教育,〔29〕例如,1905年,早稻田大学教务主任青柳笃恒就在《东京朝日新闻》上发表了题为“中国留学生问题”的长文,其言辞可谓中肯。参见[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第61页清廷的反应则更加强烈。1906年8月,“学部举行第一次留学毕业生考试,虽然应考的百余人中,大多是留日毕业生,但考试结果留日学生全部落第,及格的前五名全为留美毕业生”。〔30〕贺跃夫:《清末士大夫留学日本热透视——论法政大学中国留学生速成科》,载《近代史研究》1993年第1期。这使清廷对日本的速成教育倍感失望。

学部遂立即通令各省停止派遣赴日修习速成科的学生。〔31〕据《学部奏咨辑要》卷一“通行各省限制游学生并推广各项学堂电”所载,1906年8月,学部规定“习速成者最占多数,已足以应急需。嗣后此项速成学生,不论官费私费师范法政,应即一律停派”。1906年6月,梅谦次郎正因日本政府之委派赴朝鲜协助立法,10月从朝鲜回国前途经中国并拜访了袁世凯、张之洞等当权要员,遂与清廷达成协议——法政速成科于1906年秋招收第五班学生后停办,法政大学另设以通识教育为目的的普通科。结果,在1908年4月26日,法政速成科第五班毕业证书授予仪式结束后,口碑颇佳的法政速成科〔32〕当时,日本国内就有人如此评价法政速成科:“法政大学的速成科,学期为一年半,各种讲义都由中国人传译。教师和学生都非常用功,故有连暑假也不休息的学习风气。”[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第61页。不得不因其他正式或非正式速成学校的牵连而落下帷幕。

三、法政速成科之诸规则

上文介绍了法政速成科自始至终的大体过程,那么,法政速成科究竟是如何运行的呢?如欲对此问题作出回答,则静动结合亦即从规则至实践的角度考察确为必要。以下将从入学及在学两个方面对法政速成科之诸规则略作分析。

(一)入学

在法政大学于1904年制定的《清国留学生法政速成科规则》(以下简称《法政速成科规则》)中,与入学相关的条款主要包括:

第五条 清国留学生须经本大学选拔方可入法政速成科学习。

第六条 法政速成科的入学时间为每年的四月及十月,但临时补充入学亦在许可之列。

第七条 法政速成科入学者须交纳入学金2円。

第八条 法政速成科学费如下:本科学生未满八十人的,每月6円;八十人以上的,每月3円。〔33〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第3页。

第五条所指的显然是入学资格,但其用语颇为抽象,那么具体情况又如何呢?依据法政速成科于1906年颁布的参照性规则,法政速成科的生源来自两部分:(1)“清国在官者及候补官员”;(2)“清国地方之士绅及年龄已满二十岁之有志者,但汉文均须学有根柢者,方许入学”。〔34〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第12页。此种限定表明法政速成科所欲招收的学生为清朝士人中之颇有文化者。为了确保这一点,法政速成科还要求入学者必须持有清朝公使的介绍信,并向法政大学总理亦即梅谦次郎出具有固定书写格式的履历书、誓约书各一份:〔35〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第12页。

这些措施从生源质量上为法政速成科取得优异成绩奠定了基础。〔36〕贺跃夫曾查证法政速成科185个毕业生的身份,其中进士115人、举人21人、贡生9人、生员9人、学堂出身28人、不明者28人。剔除身份不明者,在这185人中颇有文化者为157人,占84.7%。由此可见,法政速成科确保生源质量的措施是有一定效果的。参见贺跃夫:《清末士大夫留学日本热透视——论法政大学中国留学生速成科》,载《近代史研究》1993年第1期。第六条涉及入学时间,其意为每年招收两班学生,但如前所述,1905年法政速成科决定将原来的法律部分为法律部和政治部,第六条亦随之调整为“法政速成科法律部的入学时间为每年四月,政治部的入学时间为每年十月,但临时补充入学亦在许可之列”。〔37〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第9页。第七、八两条是有关学费的规定。1900年,留学东京帝国大学法科的章宗祥出版了《日本留学指南》一书,该书介绍了留学日本的收费行情,其中学费为每月1至2.5円。〔38〕[日]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,生活·读书·新知三联书店1983年版,第153页。与此相比,无论法政速成科是否招满八十人,其学费都是较高的。这导致法政大学被责为“营利学校”,名声受损,所以自1905年开始,学费就从6円降至4円。但是,即便如此,1902年尚处于亏损状态的法政大学仍得以在1907、1908年间收入暴涨以至扭亏为盈。〔39〕参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第260、261页。

(二)在学

入学之后,留学生们怎样学习,学些什么,学习期限有多长且又如何分配呢?对此类问题,《法政速成科规则》的规定如下:

第一条 法政速成科通过清国语翻译以讲授法律、政治、经济方面的学术。

第二条 法政速成科讲授课程包括法学通论及民法、商法、国法学、行政法、刑法、国际公法、国际私法、裁判所构成法、民刑诉讼法、经济学、财政学、监狱学。

第三条 法政速成科的学习期限为一年,分成两个学期,第一学期自四月一日始,至九月三十日终;第二学期自十月一日始,至翌年三月三十一日终。〔40〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第3页。

由于留学生在入学前对日语几近一无所知,因此按照第一条,法政速成科的授课须以就读于日本的清朝留学生之翻译为媒介。最初,翻译即由曹汝霖与范源廉承担,后来又在学生中增选。然而,无论如何,经过周转的授课方式必定会在无形中削弱诸位讲师的授课效果,也大大增加了缺乏前期知识准备的清朝士人们的学习难度。可是,第二条所定的讲授课程已基本涵盖法学的主要内容,第三条又依据设置法政速成科的初始设想而将学习期限严格界定为一年、两学期。在这种情况下,尽管法政速成科师生放弃夏休、勤勉不已以期顺利完成教学任务,但在第一学期结束后,师生们都意识到,虽然一半教学任务已完成,另一半教学任务却难以继续,以一年的时间讲授法学的全部主要课程终究不可行,并且也有必要对既定课程设置作出调整。由此,诸位讲师于1904年10月26日在富士见町召开法政速成科讲师会,讨论规则改定事宜,新规则遂顺理成章地诞生:学习期限被改为一年半,分成三个学期,这也正是大部分既有研究成果所提到的法政速成科的学习期限;〔41〕参见贺跃夫:《清末士大夫留学日本热透视——论法政大学中国留学生速成科》,载《近代史研究》1993年第1期;王健:《中国近代的法律教育》,中国政法大学出版社2001年版,第99页;程燎原:《清末法政人的世界》,法律出版社2003年版,第50页;翟海涛:《日本法政大学速成科与清末的法政教育》,载《社会科学》2010年第7期。部分课程的课时数增加;原来的裁判所构成法及民刑诉讼法并为一门课,监狱学则附加警察学而为警察监狱学,再添加政治学、西洋史、政治地理三门课;第二班学生入学后开始实施新规则。1905年,因为法政速成科将分成法律部与政治部,规则遂再次被改动,而对这一点,现有研究成果却均未提及。经过此次调整,学习期限被定为一年半,分两个学期;法律部入学时间为每年四月,各学期起始时间为四月至十二月、一月至九月;政治部入学时间为每年十月,各学期起始时间为十月至翌年六月、七月至翌年三月。调整后的课程设置也因法律部与政治部之别而有所不同。法律部第一学课程包括:法学通论、民法、宪法泛论、刑法、国际公法、经济学原论,每周课时数分别是2、7、4、4、4、3课时,合计24课时;第二学期课程则包括:民法、商法、行政法、国际私法、裁判所构成法及民事诉讼法、破产法、刑事诉讼法和监狱学,每周课时数分别是2、5、5、2、5、2、2、1 课时,合计24 课时。政治部第一学期课程包括:法学通论、民法、宪法泛论、国际公法、经济学原论、近世政治史和政治地理,每周课时数分别是2、7、4、4、3、3、1课时,合计24课时;第二学期课程包括:民法、比较宪法、行政法、地方制度、刑法、政治学、应用经济学、财政学和警察学,每周课时数分别为 2、2、5、1、4、3、3、3、1 课时,合计 24 课时。〔42〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第9页。

综观法政速成科的课程设置,其内容与法政大学专门部法律科之所学可谓几乎相同,〔43〕参见翟海涛:《日本法政大学速成科与清末的法政教育》,载《社会科学》2010年第7期。其区别只不过是后者的学习时间为三年,其讲授亦更为详尽。由此观之,再考虑到梅谦次郎所创建的优秀师资队伍,我们有足够理由推断法政速成科确欲为清朝留学生提供良好的法政教育,而绝非挣足钱财、敷衍了事。

在学期间,除了学习之外,留学生的生活又如何呢?据《法政速成科关系资料》记载,留学生的生活虽不能算丰富多彩,但也绝不乏味。比如,1904年,法政速成科刚一开学就举行了联欢会,与会者包括各位讲师、清朝公使、翻译及学生等一干人,当时的场景被描写成“觥筹交错且津津有味地宴饮。突然,钟鼓之声响起,二三舞姬入席,歌舞翩翩,一曲演罢,众人拍手称快”。〔44〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第92页。需要指出,类似活动并不少,如1904年底法政速成科就曾为第一学期考试合格者举行宴会,1905年初又曾举行学生忘年会。然而,不得不指出,像这样的联欢会是有组织的活动,更令学校担心的实际上是留学生在寄宿客栈中的日常生活。如前所述,1905-1906年间清朝留日学生数量迅猛增加,众多问题也随之而生,其中之一即为留学生在寄宿的下等客栈中肆意妄为。对此,曾任东京高等商业学校校长的寺田勇吉在其“清国留学生问题”一文中予以全面披露:

虽眼下为战争状态,将来定然是和平之战争,即通过实业及外交术而收战争之效果,因此如果对留学之清国人施以适当教育,其效果必可期待……然而,现在清国留学生之状况究竟如何?例外当然存在,但大多数几乎处于无监督状态。其日常居所多为营利性之下等客栈,且存在一个客栈聚集众多中国人之现象。又,外出时,清国人成群结对,招摇过市,如同海中游泳之小鱼群一般。这与我国学生在欧美留学之风气相比实有天壤之别。换言之,我国留学生根本不存在同国人聚集或在一个下等客栈共同起居之状况,而是或各在不同之客栈居住,或寄宿于普通人之家中,遂得以侵染欧美善良家庭之风气。且,如一观彼等于下等客栈之居住状况,则更可惊人。某氏之邻地有清国人居住之客栈,乃至从早到晚听到骚扰之声,更可见不洁之胡乱行为,如向该氏打扫干净之庭院吐痰,简直视其庭院之一部分为痰盂……又,在客栈中,昼夜无别地调戏女佣,甚是骚扰……如此,欲养成善良风气终究不可能。〔45〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第192、193页。

虽然没有直接资料反映法政速成科的学生也存在寺田氏所指出的种种恶习,但以法政速成科学生之多,寺田氏所说的“大多数”恐怕也会有法政速成科的学生列席其间。正因为此,或出于纠治或出于预防之目的,1906年法政大学于东京麴町区富士见町六丁目三番地新筑宿舍并制定了《法政大学清国留学生寄宿舍章程》。该章程共分为入舍与退舍、舍费及食费、舍室、起眠、外出、应接、食堂澡堂、班长、舍生须知等九章,笔者拟于此处引用其部分条款:

第一条 允许入学者须先具入舍证,其书写格式如下:

第二条 欲退舍者,须请保证人联名先递退舍理由书,受舍监允许。

第十条 舍生每朝必一次打扫室内,舍监临时点检;又,每月第一礼拜清晨进行一次大扫除,舍监点检。

第十二条 舍中规定如下:起床,上午六点钟;闭门,下午九点钟;熄灯并就寝,下午十点钟。此时间按季节当有伸缩。

第十三条 有外宿之必要时,须豫受舍监之允许。

第十四条 出门当着本大学之校服,否则亦必戴制帽、着袴。

第十六条 迎接来客,必当于应接室;若有不得已事,须经舍监允许,而后可延至其居室。

第二十五条 严禁室内饮酒。

第二十六条 舍生常守静肃,不可妨他人用功。

第二十九条 舍生不得使役舍仆,若有疾病又不得已事情,则请舍监允许而后役之。〔46〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第10-12页。

综观这些条款,该章程可谓极具针对性,对留学生的日常生活进行严格管理以养成其良好习惯的设想也跃然纸上。如留学生确实按此章程约束其日常行为,那么,法政速成科所能造就的就不仅是新的法政人才,更是有一定修养的新国民。遗憾的是,不知为何,“此寄宿舍在留学生间评价不佳,希望入舍者颇少,经营遂不振,不足一年就与经营者解约并关闭”。〔47〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第258页。至于寄宿舍关闭后留学生日常生活之良否,则不得而知了。

以上已简要叙述了法政速成科之诸规则,其中既有效果良好者,亦有效果不佳者,它们共同规划了法政速成科留学生群体之学习与生活的大致方向。那么,法政速成科究竟取得了什么样的成绩?这正是下一部分将着力探讨的问题。

四、法政速成科之成就

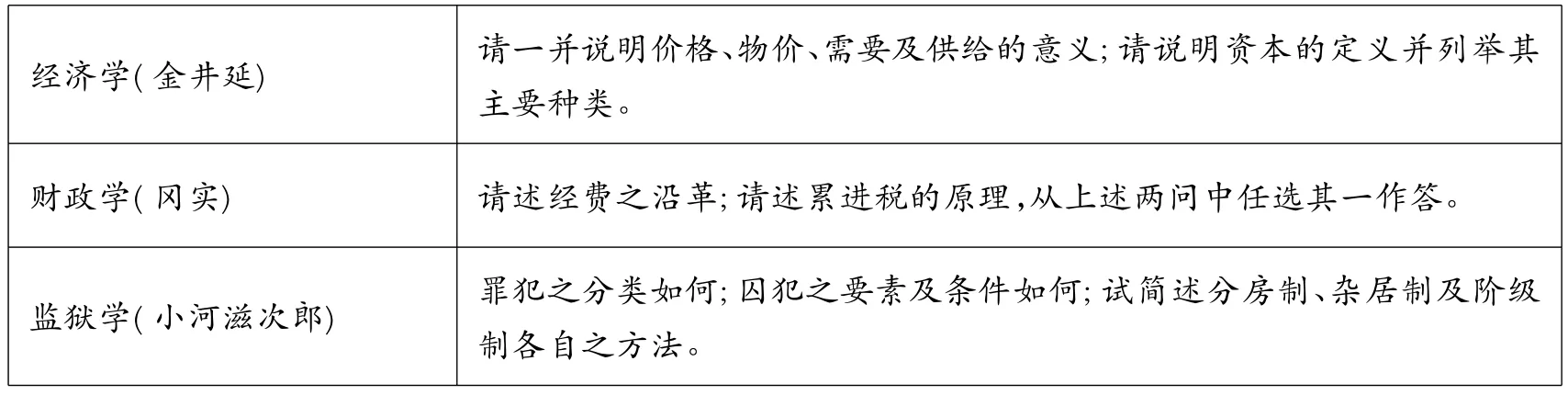

1904年5月7日午后一时,法政大学举行了法政速成科开学典礼,与会者既有如日本司法大臣波多野敬直及清廷驻日公使杨枢一般的政界人士,亦有由梅谦次郎领衔的学界精英,还有以曹汝霖为代表的留学生,其情形可谓隆重。在此次开学典礼上,发言代表都对第一班学生予以鼓励并寄托美好期望,〔48〕如,杨枢的致辞就说道:“今中国时事多艰,需才孔亟,各省所派游学生,虽属众多,然待其学成致用,为期尚远,非设法政速成科,不足以济目前之急……诸生勉之,毋负梅博士教育之诚,本大臣期望之切也。”波多野敬直则曰:“治国之要道,文武归于一途。如同平时不可懈怠武道之训练一般,战时精习文道亦即法政诸科之讲学亦为当然之事。本大学今日之举应可适合不远之将来之必要,此实为余对此举抱以满腔同情之原因……余毫不怀疑其将来之成果不仅限于学业,且由此而有更可观之业绩。”《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第20、21页。但由于所学内容众多,而学习时间又颇为短暂,因此他们对期望能否达成其实都没有十足的把握。〔49〕穗积八束在法政速成科第一班毕业证书授予仪式上的祝辞就提到:“其时,余以为,如此繁杂之法律各科须在如此短暂之一年间学完乃甚为困难之事。且,所教授之诸子皆为远道而来之外国人,于我邦语言又不通,此事恐更为困难矣。故余于此事能否成功甚为怀疑。”《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第35、36页。尽管如此,诸位讲师仍热衷于教学,并为留学生设计了一次实地考察以免所学知识沦为空泛。〔50〕此次实地考察为1904年5月31日下午,梅谦次郎带领留学生参观吾妻桥町的札幌麦酒有限公司。参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第129页。然而,随着时间的推移,问题正如很多人所担心的那样发生了。前文在分析学制变化时已提到这一点,亦即虽然师生均放弃夏休勤勉教学,但还是发现,在留学生不通日语且缺乏相关知识准备的情况下,以一年时间完成如此众多的课程实在有欠妥当。规则之调整遂不可避免,但如梅谦次郎所说“对从去年五月开始上课之学生来说,学业已经过半,无论如何也只能按照预定之一年毕业”,〔51〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第30页。因此第一班学生不得不继续执行令人颇感难堪的教学计划,其前景之黯淡似乎是可以预料的。不知不觉中,一年的学习期限届满,第一班学生的毕业考试悄然到来,试题如表2所示:

表2 法政速成科第一班毕业考试试题〔52〕 本表据《法政速成科关系资料》第95-97页所载内容绘制而成。

接上表

如从今日法学教育的水准来看,上述试题所考察的只能算是基础性知识,但是倘若考虑到当时整个东亚的近代法律教育仍处于不发达阶段,且对中国留学生来说西方法学术语更是新鲜事物,那么这些试题的难度可以说还是相当高的,而梅谦次郎本人也曾强调:“本校之考试被认为非常难,即使参加者为日本学生……动辄出现两成或至少一成半之落第学生实为本校之常态。”〔53〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第31页。然而,意想不到的是,法政速成科第一班学生的成绩居然出奇的好:参加全科考试者73人,〔54〕前文已经指出,第一班学生总数为94人,但因为第一学期还有学期考试,未通过者无法参加毕业考试,再加上其它因素,最终参加全科毕业考试者仅为73人。合格者高达67人,其中更有11人获奖。这令梅谦次郎收获了一份意外之喜,并指出“如果对日本学生举行同样之考试……至少难以考出比诸子更好之成绩”。〔55〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第31页。更令人吃惊的是,在第一班学生中,有两位是通过特别考试毕业的。其中的一个夏同龢在国内已考中状元,其毕业考试答卷中的“清国财政论策”不仅使其成绩被评为优秀,更发表在日本当时的杂志《法律新闻》上,此处特摘录其一部分:

凡论财政取得之方法者,大要约有二端:(一)公经济之收入、(二)私经济之收入……夫业务有利益可收入者,官似不宜与民争。然私人经济之理所不能焉,或为之而有害于政治及国家财政者,故不如官营之为愈也。敝国宪法未立,预算、决算之制度未有规定,财政紊乱,收入无多,且官业制度,尤非完备,同龢方研究整理财政之方法,将思有以经营……承垂问敝国之官业,谨按冈实学士讲述财政学官业收入之种类分别论列,乞先生加教焉。(一)造币业。1、回扣……2、补助货币……3、纸币及特别银行……4、预金……(二)制造业。1、模范工厂……2、军器制造业……3、专卖业……(三)交通业。1、邮政……2、电信……3、铁道……凡此皆敝国官业之大略也,至其改良之法,惟先生教之,幸甚。〔56〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第140-142页。

从上述引文来看,夏氏先论述财政的一般原理,后又在各个方向上指出清朝财政的弊端。其涉及面之广,非对清朝财政问题颇有思考且于财政原理较为熟悉者不可为之,这正可以被视为法政速成科教育成功的一个典范。正因为此,《法律新闻》杂志特意采访了夏氏,其访谈录更体现了夏氏对清朝之法制改革及近代化的深入思考:

某氏:君归国后,将谋如何改良贵国以为进步?

夏氏:前日见秋山博士,曰使法律思想普及于国民,则国力自强。仆深佩此言。他日归国,将广兴法政学校,使国民皆有法律知识也。

某氏:顷者,贵国《大清商律》制定之时,仆深为贵国而喜。然则,将来大量修整国法,以定富国强兵之基,希望与日本连合而于东洋雄飞。

夏氏:一切法律以宪法为基本,宪法不立,即有他法典,不适用也。顷,闻敝国政府遣派大官考察东西洋各国政治以定宪法。他日,法律大定,庶几得附贵国之后,相连合以保持东亚和平之局,此君之所希望,亦仆之所甚愿者也。贵国地方自治公共团体之制度甚完美,仆欲详考市町村组织之内容,君能为仆绍介乎?

某氏:自然可以。处士横议之徒或曰,满清政府非推翻之,诸般改革方可实行。然,亦有以其它平稳手段求改良进步之计。君以法律为国效力,仆大为赞赏。

夏氏:君言平稳之手段,此诚老成之见,佩甚。当此二十世纪中,欧西强国皆将以东亚为食场,譬如虎狼在门室中,人相与同心,协力以据之,可也。阋墙之事,不暇及也。

某氏:深以为然。贵国与我国日益亲善,有望防御州人虎狼之欲。

夏氏:贵国今日为东亚第一强国,贵国推诚心以待故国,则两国和平自能永久保持,敝国人必绝无反对贵国,此仆所信也。〔57〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第143、144页。

综合上文所述清朝留学生们的成绩,笔者认为法政速成科第一班确实相当成功。也正因为此,在第一班毕业证书授予仪式上,与会的各方人士都对法政速成科师生的业绩给予了很高的评价。〔58〕如,杨枢就说道:“盖法政科学之烦,虽三四年不能竟其功,乃缩至一年,收效几希。当时梅君亦毫无把握,惟其热心教育,有足多者,至教习之讲解不厌精详,译员之传述能擘奥窍,加以学生勤敏,惟日孳孳,虽盛暑严寒,未尝休息。迨至今年五月,试验卒业,各生成绩俱优。乃于月之二日行卒业式,总理梅君亲授诸生文凭,奖赏有差。余亦亲诣会场,不独为卒业诸生贺,亦为乙丙各班前程贺,并以谢总理及教习、译员之功焉。”《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988 年,第34、35 页。

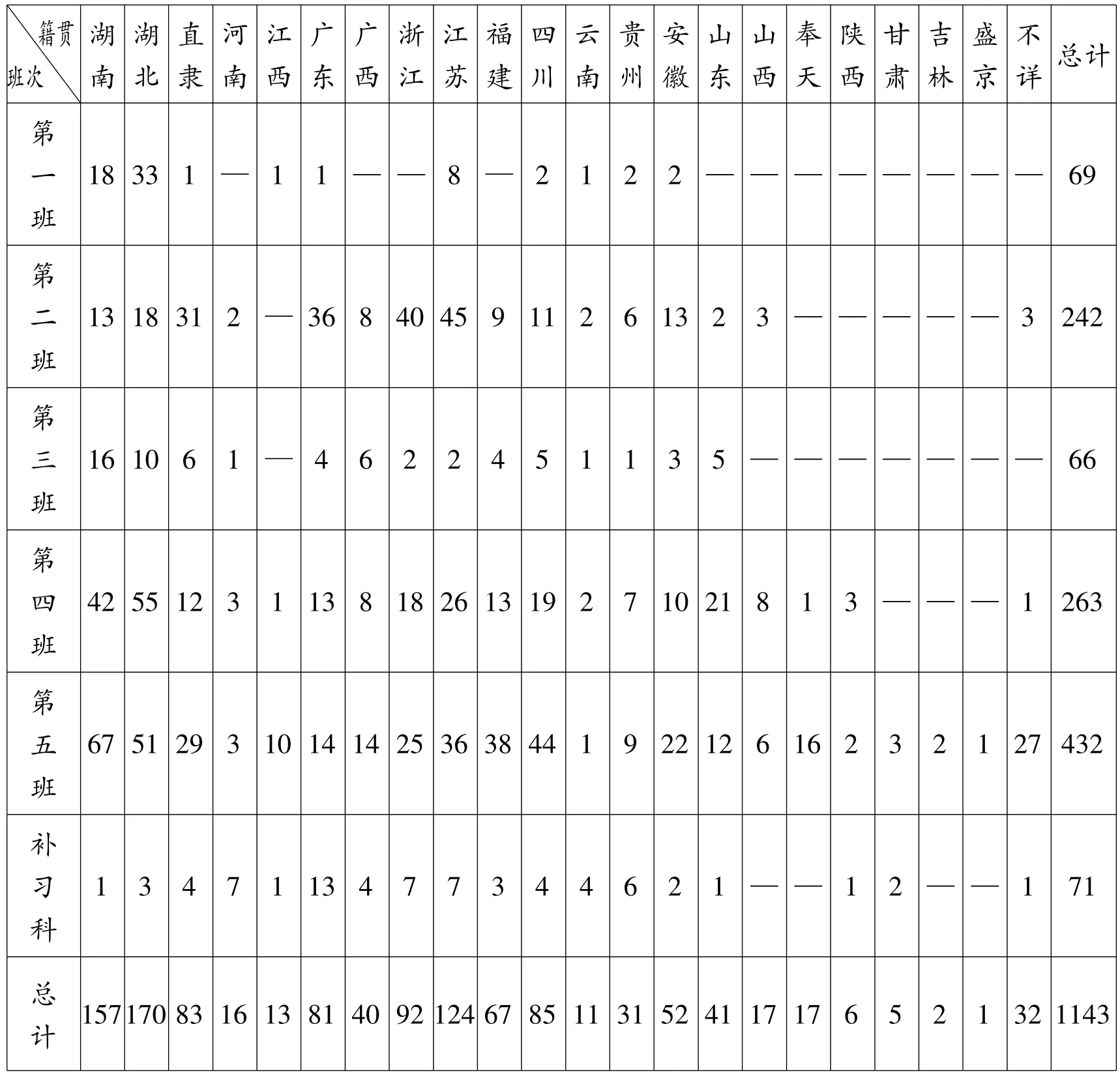

自第二班以后,学制进行了调整,法政速成科的教学经验也越来越丰富。它不仅在课程设置上更为完善,为留学生安排了更多的实地考察的机会,〔59〕如,小河滋次郎带领第二班留学生于1905年1月19日及2月9日参观巢鸭监狱,于1月26日参观东京监狱,又于2月2日参观市谷监狱;除此之外,留学生还于1905年5月29日至6月8日间陆续参观东京府及东京市役所、内务省、司法省及裁判所、农商务省及小菅监狱、日本银行、北丰岛郡役所、警视厅等日本官公署。参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988 年,第131、132 页。而且还经常为留学生开设座谈会。第一次座谈会在1905年9月24日举行,法学博士寺尾亨及梅谦次郎分别作了题为“国民思想之变迁”及“条约改正与法典”的报告,听者云集以至讲堂内几无立锥之地。〔60〕参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第132页。此种盛况并非绝无仅有,富井政章、一木喜德郎、有贺长雄等人的报告都产生了同样的效果。〔61〕参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第132、133页。正是在课堂讲授、实地考察及座谈讲演的多方熏陶下,虽然毕业考试难度依旧,第二至第五班仍取得了较为出色的成绩,各班参加最后毕业考试的人数及合格人数分别为:246/230、79/66、261/240、446/386。〔62〕参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第44、52、66、83页。若再加上第一班毕业的学生数,毕业生总数达到了1215人,而据《法政速成科关系资料》,姓名可考的毕业生则有1143人,其籍贯遍及当时中国的各主要省份或地域,详见表3:

表3 法政速成科毕业生之人数及籍贯表〔63〕 本表据《法政速成科关系资料》第137、140、145、149、150、153-158页所列名单绘制而成。

更难能可贵的是,留学生们还认为“对在政治、法律、经济等学问上几无成就的中国四亿人民而言,普及此类学问之学理实为必要”,〔64〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第93页。遂先令日本学生记录法政速成科诸位讲师所讲述之内容,在经过诸位讲师校阅并改正之后将修改稿翻译成中文,后又将中文版再次交给诸位讲师校阅并改正,其定稿则作成《法政速成科讲义录》。〔65〕参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第41页。创刊号发布于1905年2月5日,书名及“开卷第一”皆由公使杨枢亲笔题写并盖有其印章,随后即为梅谦次郎的照片、与法政速成科设立之由来及其现状有关的杨枢的奏章、载有译者序言的讲义及杂录。〔66〕讲义包括“法学通论及民法”(梅谦次郎讲述、黎渊笔译)、“国法学”(筧克彦讲述、周宏笔译)、“刑法”(冈田朝太郎讲述、江庸笔译)、“国际公法”(中村进午讲述、镜某笔译)、“经济学”(山崎觉次郎讲述、王璟芳笔译)、“政治地理”(野村浩一讲述、陆梦熊笔译)。杂录则包括“法政速成科规则”、“法政大学沿革略”、“日本之大学”、“和丰纺纱有限公司”等四部分内容。参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第93、121页。此后,该讲义录每月发行两次。如果说每个留学生学有所成是一种个人事业,那么发行讲义录以供国人参详则可被视为留学生群体献给整个中国政界和思想界的贵重礼物。

当然,上述种种仅仅是留学生们在日本求学期间所取得的成绩,但清廷最初派遣留学生的目的是为自己的新政提供人才储备,因此留学生们在归国后的表现也理应成为衡量其成就的重要标尺。在这方面,法政速成科毕业生也确实不负众望,他们中的很多人都成为了清末及民国法政界的精英。在此,笔者仅列举部分人以为实例:

1、夏同龢:前清进士,曾任贵州省众议院议员、法制局检事、法制局参事等职;

2、汪兆铭:又名汪精卫,曾任广东教育会长、广东军政府最高顾问、国民党中央执行委员、国民政府政治委员长、国民政府宣传部长、中央政治委员会副主席、国民党副总裁、国民政治会议议长、中央政治会议主席等职;

3、张知本:曾任中华民国军政府司法部长、首届参议员议员、湖北省政府主席、湖北省立法科大学校长、江汉大学校长、上海法科大学校长、国民党武汉政治分会委员、私立朝阳学院院长、立法院宪法起草委员会副委员长、国民党中央执行委员、司法院秘书长、行政法院院长等职,撰有《宪法论》、《法学通论》、《社会法律学》、《宪政要论》等著作;

4、陈叔通:前清举人,曾任大总统府秘书、国务院秘书长、国会议员、上海及浙江兴业银行董事等职,为商务印书馆创立者之一;

5、程树德:曾任参政员参议、国务院法制局参事、国立北平大学法学院讲师、国立清华大学政治学科讲师等职,撰有《九朝律考》等著作;

6、居正:曾任内政部代行总长、国民党中央执行委员会常务委员、司法院院长等职;

7、沈钧儒:前清进士,曾任浙江省政府委员兼秘书长、上海法科大学教务长、上海律师协会主席、政治协商会议民主同盟代表、政治协商会议第一期全国委员会副主席、最高人民法院院长、民主同盟中央委员会主席等职;

8、汤化龙:曾任湖北咨议局议长、徐世昌内阁教育总长、众议院议长、段祺瑞内阁总务长等职;

9、丁世峄:曾任山东法政学堂教员、山东咨议局议员、众议院议员、亚细亚日报社主笔等职。〔67〕更详细的人物介绍,参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第166-186页。

可见,法政速成科毕业生遍布学界、政界、舆论界及法律实务界,在中国近代法制史甚至近代史上留下了自己的浓重一笔。留学生们在游学期间及游学归来后的成就证明了法政速成科的教育在很大程度上是成功的。如果我们用“欲速亦可达”来指称法政速成科的成功,这或许也是合适的。

五结论:法政速成科与“黄金十年”

美国学者任达在其著作《新政革命与日本》一书中提到:“中国在1898-1910这12年间,思想和体制的转化都取得令人瞩目的成就。但在这个过程中,如果没有日本在每一步都作为中国的样本和积极参与者,这些成就便无从取得。和惯常的想法相反,日本在中国现代化中,扮演了持久的、建设性而非侵略的角色。不管怎样,从1898-1907年,中日关系是如此富有成效和相对得和谐,堪称‘黄金十年’。”〔68〕[美]任达:《新政革命与日本:中国,1898-1912》,李仲贤译,江苏人民出版社2006年版,第9页。这段话显然强调,中日两国在甲午战争之后的较长一段时间内维持着一种颇为友好的亲密关系。事实上,如本文第二部分的开头所指出的那样,这种关系的形成一方面源于中国向日本学习的渴求,另一方面则源于日本联合中国以维护自身之安全的需要,因此“黄金十年”在本质上是一种利益交织的产物。法政速成科的设立时间正好在“黄金十年”的中后期,它可以被视为当时中日关系的缩影。在讲师,他们深受东西洋或者人种竞争说的影响并由此热衷于对清朝留学生的教育;在学生,他们肩负朝廷求强求富的期望而勤奋努力。从各自的根本追求出发,法政速成科造就了如“黄金十年”一般的优异成绩,即留学生群体在中国近代法政界确有突出贡献。

然而,这并不是说法政速成科全无缺憾。〔69〕在这方面,笔者的论述多得益于与北京大学法学院李启成副教授的交流,在此特致感谢。事实上,在当时每一班的毕业证书授予仪式上,讲师或其他参加者都会对毕业生有所劝诫,其大意基本都是所学知识不充分、信奉法律万能、缺乏法律的实践思维等,〔70〕参见《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第30、50、57页。而梅谦次郎更曾直言:“如世间有人以为,法政速成科与按正则教授法政之效果相同,此诚为谬说。”〔71〕《法政速成科關係資料》,东京:法政大学发行,1988年,第101页。这种种担忧之所以会出现,其原因无非就在于速成教育的致命弱点,即时间过于仓促。因此,如果说法政速成科的出现在当时的历史条件下实为难以避免之事,那么将其视为一时之策而非长久之计也应当是难以避免的。

当然,法政速成科的遗憾不仅限于此,更值得注意的是,留学生中的部分人因感慨于当年的游学经历对其一生之成就的重要价值而形成了亲日作风,此种作风的出现对日本方面来说又恰恰是它对近代中国成功实施文化扩张的一个表征。不过,世界上恐怕没有十全十美的事物,正反两种效果的形成也许不能归咎于法政速成科,而只能感叹那个时代的悲苦和无奈。

*朱腾,中国人民大学法学院讲师,中国社会科学院法学所博士后流动站工作人员,法学博士。

陈灵海)