吴稚晖的书法

2011-12-31王照宇

王照宇

追溯20世纪中國历史,辛亥革命毋庸置疑是一个无法绕开的重要话题。2011年辛亥革命迎来了它的百年历史,这百年中,中國社会变化急剧,历经晚清、民國、新中國以及改革开放等各种历史行程。行程中诸多豪杰潜跃,人事兴替,反映了中國社会变化剧烈的面貌。早年从事教育,中年参加革命和文化事业,晚年随蒋赴台,无锡人吴稚晖以其丰富的社会实践映现了中國近代社会的天崩地析之变。

1865年出生于江苏无锡阳湖县雪堰桥的吴稚晖,本名胱,稚晖是他的字,也是后人对他的常用称呼。由于他出生在农历二月底,而中國古书上曾将农历二月底月亮出现在西方称之为“朓”,故其家人将他取名吴朓。后来他才改名敬恒,字稚晖。吴稚晖7岁时在无锡私塾接受启蒙教育,他天资颖特,学习极为刻苦。由于家境贫寒,在他18岁那年,吴稚晖应聘担任了私塾教师,以缓困境。以后,他白天在私塾教书,晚上便常到无锡崇安寺春源茶社喝茶,和友人一起讨论八股及时务,这种讨论对他以后的学业长进帮助极大。他的文章长于史论,研究《皇清经解》颇有功力,对诗赋喜读而常作,“稚晖”这一名字既是对其本名的注解,也是因其景仰南朝诗人谢玄晖而取。1887年,吴稚晖考中秀才。两年后,他进入江阴南菁书院读书。翌年,他到北京参加会试而未中,仍回到江阴南菁书院。不久,中日甲午战争爆发,中國战败,经友人介绍他到天津北洋学堂教书。甲午惨败刺激了吴稚晖去寻找救國救民的真理。1901年3月,吴稚晖离开学堂,东渡日本,进入东京高等师范学校读书。1902年10月,他和蔡元培等人发起成立爱國学社,并任学监兼國文教员。1905年春,吴稚晖经过孙鸿哲的介绍在伦敦与孙中山会面,逐步接受了三民主义的主张,并在孙鸿哲的劝说下,于是年冬加入同盟会。1911年后,他多从事文化运动,提倡國语注音与國语运动。除了文化运动外,他也为蒋介石的亲信之一,更被蒋经國视为老师,所推行政策部分就出自其手。1927年,吴稚晖任國民党中央监察委员。他认为中共与苏俄的密切联系危害中國未来发展,并有破坏中华文化之嫌,因此力倡清党。之后,在1937—1950年间的漫长國共斗争中,吴稚晖扮演着积极反共的角色。1949年,蒋介石派专机“美龄号”将吴稚晖从广州接到了台北。1953年,逝于台北,时年89岁。

吴稚晖逝世后,冠于他身后的头衔接踵而来,诸如政治家、教育家、书法家、中央研究院院士等。除了具备深厚的國学功底和书法基础外,作为书法家,吴稚晖的出名更多地和政治有关,在很大程度上是出于一种名人效应。与之齐名的还有谭延闽、胡汉民和于右任,他们分别以擅真、草、隶、篆而被称为國民党元老中的四大书家。吴稚晖最擅长篆书,尤善大篆。这种字体来源于中國古老的甲骨文字,在19世纪末期甲骨文未被发现之前,那些刻在夏商周三代的青铜器铭文和石刻文字在北宋(12世纪)就已成为金石学的主要研究对象。到了清代中叶,那些金石文字更是备受学术界和美术界的重视,形成了影响悠远的金石书画运动。

在中國的书法史上,其实以篆书名世的书家队伍并不庞大。秦李斯唐代的李阳冰(活动于唐玄宗年间)和史惟则(活动在唐玄宗、肃宗两朝)主要以篆书为主;五代的徐铉(916—991年)很喜欢秦朝李斯的小篆;金朝的党怀英(1134~1211年)则主工篆籀,号称当时第一;元代文坛领袖赵孟俯(1254-1322年)擅长各种书体,虽亦写篆书,却多见于碑额。周伯琦(1298—1369年)的篆书在元代影响较大,篆书鼎盛期的到来是在清代的乾隆嘉庆以来。当时的书坛,帖学衰微,碑学大兴,出现了“书道中兴”的局面。我们在此不去罗列清代中叶书坛上那些数量繁多的篆书大家,如果将商周以来见于文献记载的篆书家按照时间先后顺序链接起来,不难发现和中國书法史上以行草书名世的书家相比,他们的队伍何其渺小。而这些擅长篆书的书家,创作也多以小篆为主。直至清末民初的海派金石家吴昌硕直接以石鼓文为临摹对象,才堪称大篆名家。

吴稚晖终其一生,多以篆书创作为主。作为和吴昌硕同时而稍后的篆书家,他的作品无疑会受其影响,但个人气质禀赋和学养的不同使他的篆书又有自己独特的风貌。他的书法既不霸悍,也不潇洒,篆书独有的“金石味”也并不十分突出。吴氏个人的内心世界很难在这些作品上一览无余,无锡博物院就藏有四幅这样的作品。这四件作品,按照署款作于1946年和1947年,是吴氏去台前遗留在大陆的作品。

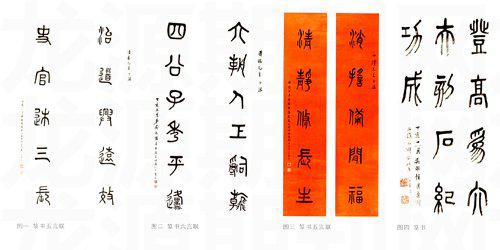

无锡博物院上个世纪80年代从无锡市古旧书店收购的《篆书五言联》(图一,纸本,纵143厘米,横47.5厘米),其文日“治道兴远效,史官述三长”,根据题款知道,这副对联写于1947年的冬天,这一年的吴稚晖83岁。这件法书像吴氏的其他三件作品一样,其内容都是从古代著名的碑刻中集出来的,是书集自东汉安帝延光二年(123年)的《少室石阙铭》,作为“嵩山三阙”之一,其篆书宽博朴厚,气象恢宏,有大家之风。吴稚晖的这副对联却多了几分书卷气,一变原碑刻的恢宏气象为隽丽儒雅。很显然,吴氏的集字并非一味地机械挑选,进而重构,而是多融入了自己的笔意和心境。

写于这一年的作品,无锡博物院还有另外两幅,其中的一幅《篆书六言联》(图二,纸本,纵170厘米,横42厘米),内容是:“六朝人工辞翰,四公子秀平原”。依据吴稚晖的题款,该书法集自《石鼓文》,这些刻在10个鼓形石碣上的四言诗,结字严密,笔法圆劲,布局匀称,气象古朴浑厚,历来被认为是大篆向小篆的过渡体。吴氏的这副对联,其处理手法和集自《少室石阙铭》的《篆书五言联))一样,虽来自某一著名法帖,但却绝不完全拷贝,而是融入己意,被选中的字迹仅是一个载体,形肖而古意去尽,吴稚晖本人的气象遮盖了原字的面貌。

还有一件是吴稚晖82岁时的作品,这幅《篆书五言联》(图三,纸本,纵168.5厘米,横36.2厘米)是关于养生之道的一些见解:“逍遥备闲福,清净修长生”。依据吴氏题识,始知该联集自《嵩山开母庙石阙》,该庙本名启母庙,据说建于汉武帝时,武帝为避其父景帝讳,故改名开母庙,它和《少室石阙铭》一样均建于东汉安帝延光二年,但比后者略微严谨,康有为曾说它“茂密浑劲”。这副对联和其母体字迹相较,保留原作的气息尚多。另一幅集自《峄山石刻》的《纸本篆书》(图四,纵65厘米,横32厘米),文为“登高为大夫,刻石纪功成”。吴稚晖的这幅字写的很是潇洒自然,极可能当时的书家处于一种极佳精神状态。这幅作品虽然谨严工整,但是十分大气开张,篆书特有的金石味道极为浓郁,而这正是篆书所特有的魅力所在。

吴稚晖作为20世纪初期活跃在当时政界和文教界的一位重要锡籍人物,他的意义既不仅在政治,也不仅在艺术和文教,更在于以个人的缩影展示了一个生机勃郁的近现代中國社会,对于他的书法,我们也可作如是观。