论点先锋 类比巧妙

2011-12-31李金泳

新闻爱好者 2011年13期

2009年4月13日,《大众日报》第四版刊登了题为《不是所有弯道都是超越好时机》的评论,该文在第20届中国新闻奖的评选中,获得报纸评论一等奖。金融危机下地方经济的发展问题一直是社会讨论的热点,这篇评论谈论的就是金融危机背景下地方政府和企业发展的新动向,从宏观上进行把握,提出了“弯道加速”的发展方式的潜在危害,以小见大,揭示了当代中国经济转型过程中存在的问题。作者对热点问题进行冷思考,体现了新闻评论的理性、针砭时弊的特质。

笔者认为这篇佳作值得学习,兹从该文章的选题立意、论证手法和语言风格三个方面进行分析。

论点先锋,立意新颖

所谓论点先锋就是指论点鲜明,一语中的,点到要害。这篇评论的作者辩证地看待问题,既看到了积极功效,又看到了负面效应,认为“以‘弯道超越’比喻危中之机,有振奋精神、鼓舞士气的功效”,但“这种说法也只能算是一种比喻”,观点新鲜而全面。独到鲜明的观点,形成个性的评论。评论的个性,往往体现为与其他评论之间的差异性。评论如果缺乏个性,从产品的观点看,就是产品没有区别于同类产品的价值。评论要有个性,才不至于在喧嚣中被其他媒体的言论所淹没,这是提升言论价值的关键。

在确定论点之前,先要进行选题和立意。评论的选题应该是选择当前具有迫切意义的、极具针对性的问题。这篇评论是针对社会上的新现象所发,所评现象与当时的金融危机背景有关,从选题上来讲具有现实性。同时,这篇评论在选题上言他人所未言,提出“弯道超越”有可能变成“歪道超越”,具有很强的思想性。深刻而富有洞见的评论能够提出正确的建议,可以影响到决策,起到更大的作用。这篇评论刊发后,引起山东省经贸委等部门负责人的重视,该部门负责人认为文章的观点对完善应对危机策略具有重要的建设性意见,由此可见,这篇评论发挥了舆论监督的功能。

选题是评论写作的前提,有了选题就有了论述范围,但仅此还不够,还要有立意,立意决定了评论的思想高度,直接影响了评论的价值。这篇评论直指地方政府和企业对“弯道超越”过于乐观,特别是那些“以超越的名义乱砸钱、乱铺摊子的作为,那种为一时超越让资源能源难以承受的急功近利的做法,是与科学发展观相悖的‘歪道超越’”。可以说是针对当前的新现象进行纠偏,立意新颖,评论因此就有了活力,有了可读性。这篇评论在写作上有一个特点,那就是选题来自作者对企业的实地调查。作者在一些企业和主管部门调研中看到,不少地方在金融危机中不惜一切代价上大项目,试图以简单的投资增长去“超越”,其中充满着风险。调查研究是选择论题的好方法。新闻评论要出新,不仅仅要在评论形式上、论证方法上出新,更重要的应该从选题和立意上下工夫。巧妇难为无米之炊,在练巧手艺的同时应该注重深入社会调研,发现实际问题,而不应该把评论建立在没有现实调查的空中楼阁之上。南京日报社的评论员刘根生同志认为,新思想是调查研究的产物。不少地方报的大言论,威信不高,主要就是因为远离实际。“坐在家里定盘子,关起门来想点子”,自然很难谈到点子上。①毛泽东同志曾经说过,“没有调查就没有发言权”。毛泽东同志针对当时有很多同志保持着一种粗枝大叶、不求甚解的作风,甚至全然不了解下情,却在那里指导工作这一现状,提出实际工作者必须去了解随时变化的情况。同理,要写出有力度、有影响力的评论,评论员要以实地调研的方式去发现问题,贴近实际、贴近生活、贴近群众,这样写出来的评论才具有现实针对性,才更为深刻。

《华尔街日报》社论委员会成员撰写社论时会自行进行采访,该报原社论版主编费雷德·哈亚特说:“我们依靠新闻板块的报道,但不是百分之百完全依赖他们。”②2004年该报评论版主编保罗·吉格特认为,“我们依然希望社论版记者也能做自己的报道,建立自己的新闻来源渠道,从自身的视角和观点出发去挖掘新闻”。③由此可见,提出新观点不是拍拍桌子空想出来的,而是需要从信息来源上下工夫,评论员也要增强获知第一手信息的意识,为形成独到观点而做准备。而现在媒体上刊载的新闻评论,多形成了以报纸消息开头的格式,以报道作为评论的由头当然无可厚非。不过,这当中的一些评论只是作者看到媒体报道后有感而发,在写作前没有多方调查了解。

实际上,社会科学为我们提供了很多可操作的方法,通过社会学研究方法,无论是调查法还是访谈法,或是田野观察法,评论员首先能发现更多实际问题;其次是了解更多群众观点,而不仅仅是借用媒体的报道这层“镜头”了解事实——难免隔靴搔痒;再次是这种严密的调查方式也能避免评论员写作过程中推论不合理,可以增强写作的严密性。科学的调查研究虽然会增加评论写作的难度,但是也会增强评论员对问题研究的深度,从长远来看,这对评论员研究问题、提出解决问题的办法是大有裨益的。

类比恰当,论证巧妙

有了好的选题和立意还不够,评论发挥作用的方式在于通过严密的说理论证产生振聋发聩的效果,使读者读来茅塞顿开、印象深刻。这篇评论最大的特点在论证方式上,主要是采用了比较论证的方法,比较论证的方法又分为两种,即类比论证和对比论证,这篇评论更具体来说用的是类比论证。这篇评论类比推理生动形象,将抽象的道理讲得通俗易懂,给人以启发性。类比论证是根据两个对象在一系列属性上是相同的,而且已知其中的一个对象还具有其他属性,由此推出另一个对象也具有同样属性的结论。作者将金融危机下的地方经济发展与赛车场上赛车弯道转弯进行类比分析。逻辑学告诉我们,类比推理的结论具有或然性,要提高论证的有效性,需要反复确认类比对象是否合理。

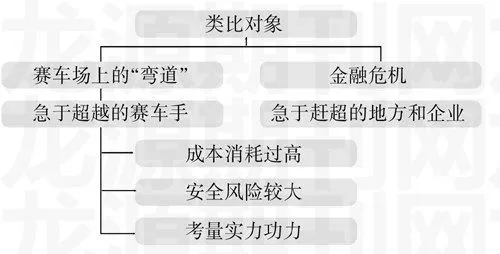

一是尽可能多地确认类比对象的相同属性,前提中确认的相同属性越多,表明两者越相似,类推的属性也就有更大的可能为两个类比对象所共有。这篇评论中相似的属性体现为两个,竞争时机和参与竞争者(如下图):从竞争时机来看,赛车场上的“弯道”与金融危机都是处于变化期的一些关键点,这两种特殊阶段都充满了各种变化的因素,极富风险与挑战,都蕴涵着超越对手、超越自我的种种机遇;从参与竞争者来看,试图在弯道超越的赛车手与金融危机下的企业和地方都有急于赶超对手的心态上的相似。

二是力求从两类对象较本质的属性上进行类比,由于本质属性制约着其他属性,所以前提中确认的相同属性越是本质的,类推属性就越可能为两类对象所共有。对于经济发展来说,发展时机和参与竞争的主体都是比较本质的属性,这样推理是比较有说服力的。由此,作者认为赛车场上存在的弯道处超越都有成本消耗过高、安全风险较大,以及试图超越者存在着实力功力需要考量的问题。在金融危机下,地方和企业在快速发展中也会遇到这样的问题,这样推出的结论就比较可靠。

在类比的过程中,作者也发现了类比的两个事物的不同之处,“经济发展是一项长远事业,毕竟不是短暂的赛车”。由此推论“超常规发展就得付出更大成本、更多代价”;“经济发展的弯道,比赛车场上的弯道更为复杂,充满着变数”,因此更容易发生危险。最后指出弯道超越有前提,技术实力是关键。通过以上全面的论证,作者从容得出结论:“不是所有的弯道都是超越的好时机,也不是所有的‘车手’都可以做到安全超越。”

从这篇评论可以看出,要把经济发展这么一个复杂的问题说清楚本来不是一件容易的事情,但是作者选取一个小角度,或者说抓住了时下的一种发展观念,就此下笔,以小见大,警示醒人,颇有建树。在论证方法上,对一个不易论证的问题化繁为简,找到几个基本问题点,逐一攻破,起到了确立自己论点的目的。

结构清晰,文风活泼

新闻评论的结构是作者认识事物的思想脉络在文章构造上的反映,是作者思路的外在表现形式。这篇发表在《大众日报》“大众时评”板块的评论1500余字,开篇快速入题,中间以横式结构展开,分别阐述,结尾干脆利落。

从行文来看,作者首先选取了时下媒体的流行词汇“弯道超越”为切入点,表明其来源是赛车的术语,人们把席卷全球的金融危机比做全球经济赛跑到了弯道处。作者随即表明观点,提出“弯道超越”只能是一个比喻。接下来作者通过成本消耗、安全风险、实力功力三个方面为读者算了一笔账,共同来论证“弯道超越”的方式应合理对待。从写作来讲,清晰的文章结构体现的是作者清晰的思路和论证过程;从接受角度考虑,受众用来读评论的时间本来就很有限,要使评论对他们产生吸引力,评论必须有脉络清楚、条理分明的结构。

新闻评论的语言直接影响评论的表达效果。出色的语言表达使这篇评论风格独特而鲜明。文中通过与赛车的类比,将本来抽象严肃的发展问题说得通俗易懂、深入浅出,而逻辑感又很强,增添了几分可读性。中国人民大学新闻学院研究员刘保全多年来对中国新闻奖获奖作品进行点评,他认为《不是所有弯道都是超越好时机》这篇评论讲的赛车比赛中的“弯道超越”故事讲得精彩且吸引人,通过讲故事的方式,作者自然而然地拉近了与读者之间的距离。作者在与读者算“成本消耗账”、“安全风险账”、“实力功力账”的过程中,就如同平时的拉家常,让读者觉得没有距离感。可以说,语言风格是否活泼也取决于作者的立场。将受众的接受心理纳入到写作的考虑之中,并将这种考虑付诸笔下,读来让人感觉亲切。评论写来就是要让人读的,人们只能通过作者的语言来感受评论的说服力、思想力,因此,语言风格和表达是评论中至关重要的一环。

当然,语言风格与媒体性质、评论栏目性质、受众定位不同,需要全方位考虑。在语言表达上,这篇评论巧妙比喻,“一旦用力过猛,很有可能事与愿违,‘半路抛锚甚至翻车’”。作者妙用引语,“‘你开的是拖拉机,别人开的是小汽车,你最该做的是转型换代、积蓄能量’——有经济学家为热火朝天的‘弯道超越’泼‘冷水’、提建议,不无道理”。

结语

总的说来,这篇评论无论是选题、立意,还是论证过程、结构和语言风格,都具有突出的特点。从传播效果上总体评价,文章具有很强的可读性和感染力,是一篇上乘之作。

然而,笔者仍有一些建议需要提出。首先,从论证方法和论据方面看,作者既然有了实地调查的经验,可以在文章中加以事实论据支撑,这样可能比单单用类比的方法更有说服力。评论依论证强度分为强的论证和弱的论证,弱的论证一定会减损评论的论证强度,很容易成为反驳的靶子。毕竟类比推理具有或然性,不是绝对的可靠,最好有其他推理方法或辅之以事实论据更好。其次,在结尾的时候,作者虽然提出了一些建议,但是比较笼统,不够具体,也不够有针对性。如前所述,如果说论点包括态度、观点和意见三个层次的话,作者在意见层次上还没有形成实质性的建议,而这方面正是体现评论者政策思想水平的好机会。当然,评论作为表达认识的工具,只要形成态度和观点也就足够了。

注 释:

①赵振宇:《现代新闻评论》,武汉大学出版社,2005年版,第150页。

②王尔山:《提问是记者的天职》,高等教育出版社,2003年版,第62页。

③保罗·吉格特:《华尔街日报怎样组织社论》,《中国记者》,2004(10)。

(作者单位:暨南大学信息科学技术学院)

编校:董方晓