我国药品价格调整政策分析:1997—2011年

2011-12-31陶婷婷蒋学华

陶婷婷 徐 程 胡 明 廖 文 蒋学华

1.四川大学华西药学院 四川成都 610041

2.西南财经大学公共管理学院 四川成都 610072

药品支出作为目前人民群众卫生费用负担的重要组成部分,一直以来都是大众关注的焦点。我国政府非常重视这一影响医改成败的关键因素,出台了多项行政举措,管理及控制药品费用和价格。国家发展与改革委员会(原国家计委)自1997年至2011年7月,已先后28次对《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》以及《国家基本药物目录》中的千余种化学药品、生物制品及中成药品的最高零售价格进行了调整。本文从历年来各次药品价格调整规定所涉及的药品入手,通过定量统计其主要类别、降价次数、降价幅度,并结合医药市场药品实际使用情况的统计数据,总结分析政府对于药价管理的重点方向以及调价药品的市场空间等内容,为全面认识和分析药品价格管理政策提供技术支持。

1 资料与方法

本文资料来源于国家发展与改革委员会官方网站。检索所有关于中央政府调控药品价格的文件,共收集发改委28次对于相关药品价格调整的规定。采用EXCEL和SPSS17.0对数据进行录入和分析。

2 结果

2.1 1997—2011年药品价格调整的基本情况

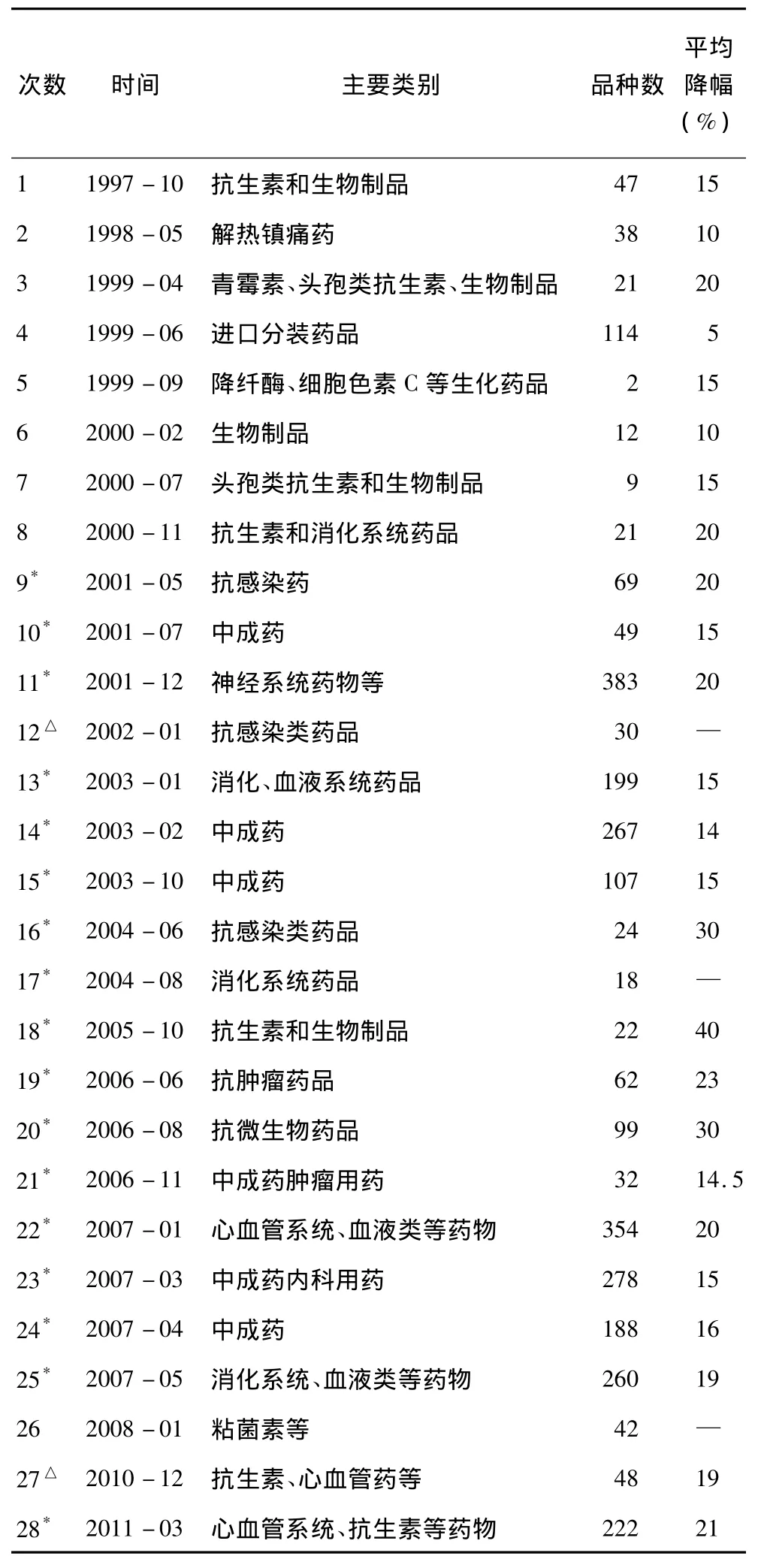

自1997年政府对药品价格实施宏观调控和市场调节相结合的管理模式以来,药品价格历经了20余次最高零售价格调整和部分药品单独定价方案的实施。涉及到2 000余种化学药品和生物制品以及900余种中成药(表1)。

从调价的时间上分析,自实施该项政策以来,除2009年之外,每年都有相应的药品价格被调整降低或升高,其中1999年、2000年、2001年、2003年、2006年和2007年的调整频率较为密集;从调价药品的覆盖面来看,2007年涉及品种最广,当年共对614种化学药以及466种中成药的价格进行了调整;再从调价强度来看,2005年针对22种抗生素以及生物制品的降价平均幅度达到了40%,为历次降幅之首;2011年3月的调价政策的实施,预计可节约费用达100亿元[1],也创下了历史新高。一次次调价举措的实施,足以证明政府在药品价格控制上的坚决态度和决心。

表1 1997—2011年我国药品价格调整概况

2.2 化学药价格调整的品种分析

在28次政府定价药品的调价行为中,有22次是针对化学药物及生物制品的。根据WHO所推荐的解剖学、治疗学和化学ATC编码分类系统,将历年来降价政策所涉及的2 000余种化学药品进行分类梳理。总的治疗学类别涉及14大类,其中主要品种类别为以下7大类(表2)。抗菌药物、心血管系统药物和消化系统药物所包含的药品品种数最多。抗菌药物是我国临床使用最广、换代最快、药品最多的一大类药物,其销售额大约占到了医疗机构用药金额的1/3。[4]因此,抗菌药物也成为调价的重点品种,共有17次调价包括了该类药品。销售单价较高的抗肿瘤药、免疫调节剂,慢性病患者需要长期使用的心血管系统和代谢类药物,以及临床常用的各类消化、呼吸系统药物的调价频次都在12~15次之间。2001年12月、2007年1月和2011年3月执行的调价方案中,所覆盖的药品品种数目最多,影响面最宽。

表2 调价化学药品种分布(种)

下面分别就调价药品中的2个重点类别——抗菌药物和心血管系统药物的品种分布情况做具体分析。

2.2.1 调价抗菌药物的品种分布

历年来,针对抗菌药物的调价共有17次,累计调价品种数达到了379种。通过对调价时间分析,发现自2001年开始政府每5年对该类药品进行一次大规模调价,具体时间为2001年5月、2006年8月以及2011年3月,这三次调价方案所涉及的调价品种数都在60种之上。历次抗菌药调价的主要对象为:青霉素类,其累计降价品种数为74种,占到了整个调价抗菌药物品种的近20%;其次为头孢三代、喹诺酮类和大环内脂类抗菌素,其累计调价品种数分别为55种、38种和33种;这四类抗菌药物占到了整个抗菌药调价品种的50%。而头孢三代、喹诺酮类药物正是目前临床上使用范围广、用量大的抗感染药物,说明调价药品的主要品种与目前临床常用药物品种的吻合度是很高的。除此之外,调价的头孢菌素一代、二代以及氨基糖苷类抗菌药物的品种数也都在20种之上。

2.2.2 调价心血管系统药物的品种分布

针对心血管系统药物的调价共有12次,累计调价品种数为293种。调整时间主要集中在2001年12月、2007年1月和2011年3月,其涉及品种数分别为68种、86种和91种(包括统一定价和单独定价品种)。其中用于肾素—血管紧张素系统药物、抗高血压药物和β-受体阻滞剂这三类降血压药物的累计调价品种数为96种,心脏治疗用药的调价品种数达到了72种,这两大类药物品种占到了整个心血管类调价品种的57%。此外,用于治疗冠心病和高血压的钙通道阻滞剂以及降血脂药物是该类别药品的调价重点,调价的品种数分别为46种和36种。在降压药物中,售价相对较高的血管紧张素转移酶抑制药和血管紧张素受体拮抗剂等,在2011年3月的调价方案中成为了主要的调价品种。

2.3 化学药价格调整的频率与幅度

2.3.1 调整频率

将历年来调价的2 000余种化学药品及生物制品进行分析,统计出调价频次最多的前20位药品(表3)。

表3 价格调整频次前20位的药品

针对以上的调价药品品种分析,其中抗微生物药占了60%,且以头孢菌素类为主;3种抑制胃酸分泌的消化系统药物和2种作用于心血管药物的钙通道阻滞剂也成为了调价的重点品种。根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所统计的各地医疗机构2010年各季度中不同类别药品临床用药销售排名显示[3],这20种药品皆是对应类别销售的前10名品种。例如,阿奇霉素为2010年第一季度成都市各医疗机构中大环内酯类抗生素的销售冠军产品,奥美拉唑为2010年第三、四季度成都市和沈阳市各医疗机构中消化性溃疡药品的销售状元。可见,以上调价关注的重点皆为在整个医疗市场中占有巨大市场份额的临床常用药品,政府也正是希望通过对这些重点品种价格的调控,来降低整个医药市场中主流药品的价格。

各次调价政策所涉及的各个药品具体剂型规格不尽相同,但以临床常用的剂型和规格为主。例如,针对拉西地平的4次调价,每次皆包括了临床常用的片剂规格(4mg*7片);头孢他啶、头孢曲松钠、头孢唑啉、头孢哌酮钠每次降价的对象也是以临床常用的0.5g~2.0g的注射剂为主;针对雷尼替丁、法莫替丁、奥美拉唑这类消化系统药品控价的主要剂型为口服制剂。因此,调价药品剂型规格的选择也是本着以临床常用为原则,通过对重点品种常见剂型规格的价格管理,对常见药品主流品规的价格宏观调控。

2.3.2 调整幅度

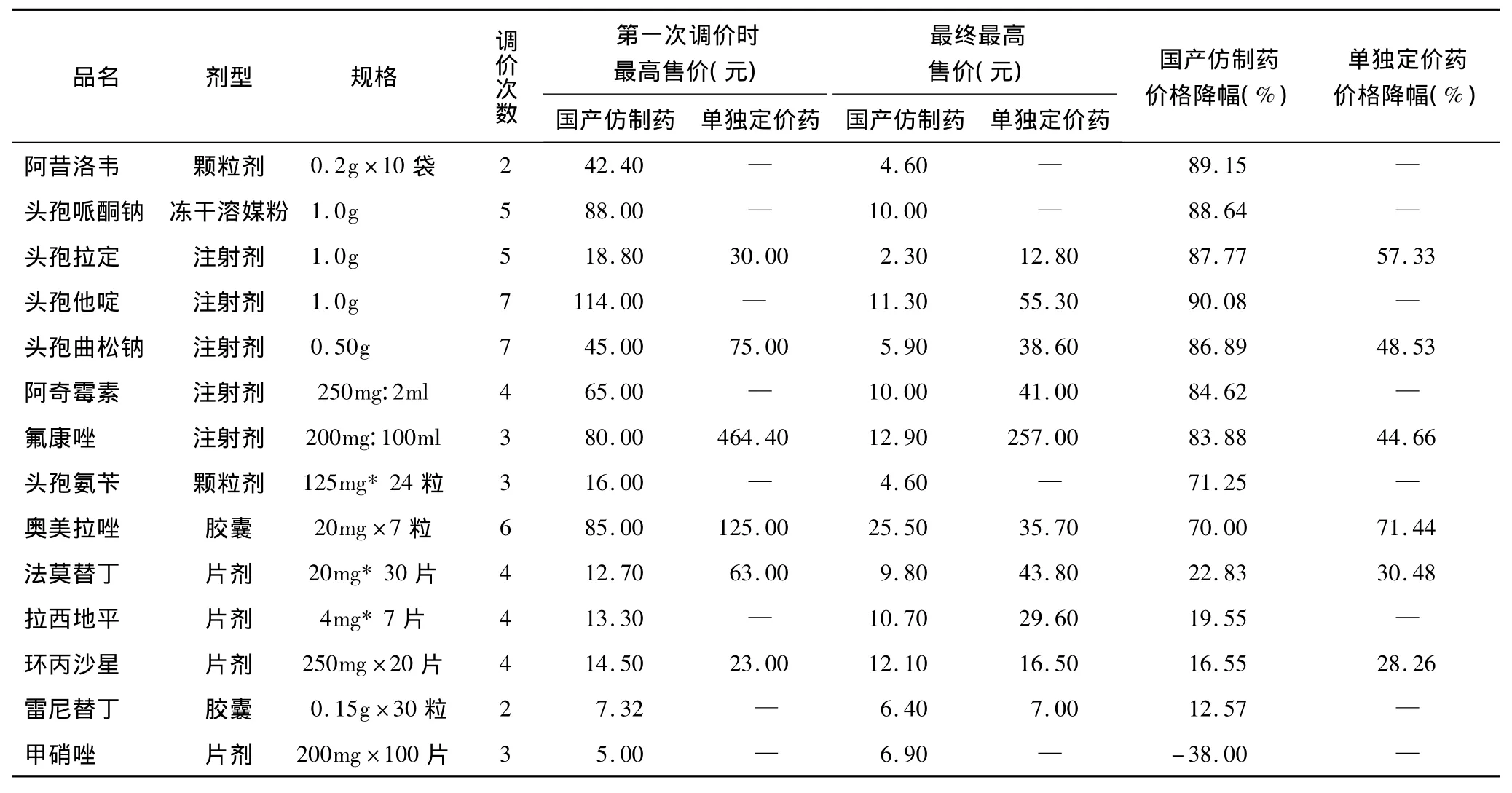

在调价次数最多的品种中,选择部分药品的代表剂型和规格,从1997年开始检索,将对应药品第一次降价时的最高零售限价与多次降价后执行的最高零售价格进行对比(表4)。

由表4可见,经过多次价格调整,14种价格调整次数较多的临床常用药中仅有1种(甲硝唑200mg片剂)的价格略有上升,其它皆为下降趋势。其中绝大部分国产仿制药的降幅达到了70%之上,其中注射用头孢他啶(1.0g)的最高限价的下调比例最高,达到了90.08%。而就这14种被观测的品规来看,单独定价药品的降价幅度与国产仿制药相比,要小一些,一般在30%~50%之间。由于单独定价的奥美拉唑胶囊(20mg*7粒),其前后所对应的生产厂家不同,故表现出了较大的降幅。

2.3.3 同品种单独定价与统一定价的价格区别

值得注意的是相同品规的同一药品,国产仿制药和单独定价药品的价格相差较大(表4)。以氟康唑注射液(200mg:100ml)为例,国产仿制药与辉瑞制药有限公司生产的单独定价药的售价比达到了1∶19.9,后者是前者的近20倍。售价相差最小的为雷尼替丁胶囊剂(0.15g*30粒),大多数单独定价品种的药物价格为国产仿制药价格的3~6倍。

综上可见,在历次药品降价过程中,申请单独定价的外资、合资等企业的产品,其利润空间较国内仿制药生产厂家大,受到调价政策的冲击相对较小。

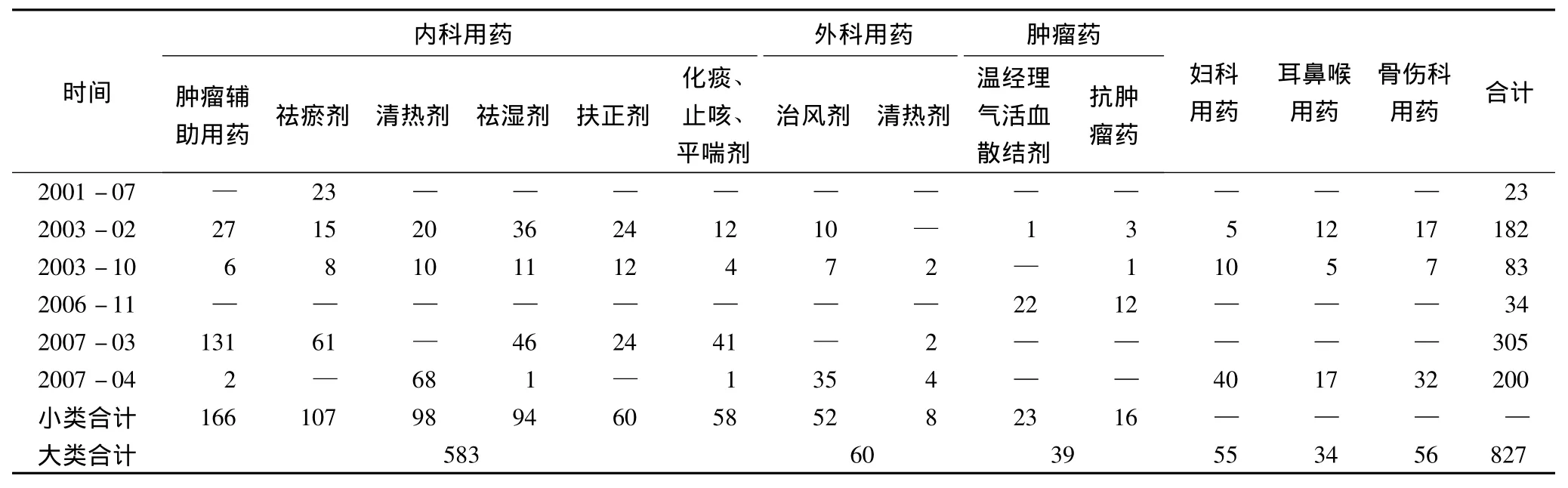

2.4 中成药价格调整的品种分析

历年来,以中成药为对象的调价共有6次,平均降幅为14.9%,降价时间分布在2001年、2003年、2006年和2007年。调价品种的覆盖面很广,包括了内科、外科、妇科、骨科、肿瘤用药和感觉器官用药等(表5)。内科用药为各次降价的重心,其中又以祛瘀剂、清热剂、扶正剂和祛湿剂为调价代表类别。此外,以清热剂为主的外科用药、妇科用药、骨伤科用药在整个中成药调价药物品种中也占近30%,眼科和皮肤科用药占到了调价药品品种数的5%左右。常见中成药品如九味羌活丸、复方丹参片、牛黄解毒片、速效救心丸、黄芪注射液等,其调价频率仅为2次;大多数中成药品的价格仅经1次调整。可见,与化学药相比,针对中成药的调价涉及的药品品种更为分散,调价力度更小。

表4 部分药品调价前后价格对比表

表5 调价中成药品种分布

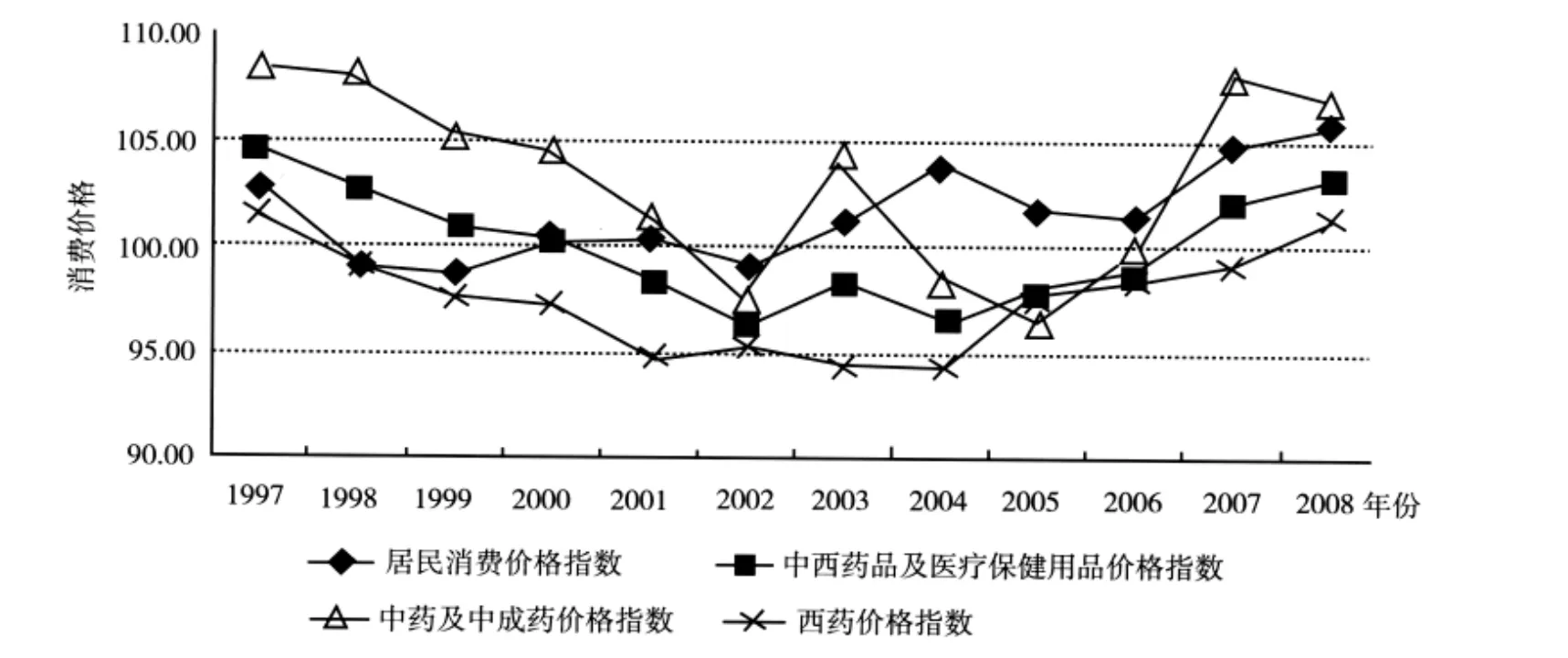

图1 1997—2008年药品价格指数变化图

2.5 1997—2008年药品价格指数的变化

如图1,自1999年起中西药品及医疗保健用品的价格指数皆低于居民消费价格指数(CPI),且西药价格指数1998—2007年都低于100。可见,28次调价政策在对于药品价格管理方面还是取得了一定成效。但是,中药及中成药的价格指数一直高于西药价格指数,且仅在2002年、2004年及2005年低于100,其它年份中有4年的价格指数都高于了105,说明中药及中药材价格的增长速度较快。

3 讨论

3.1 我国历次药品调价涉及品规的特点

就调价品种而言,分布很广泛,几乎涵盖了所有的药品类别,但反复降价的重点品种是抗菌药、心血管药、抗肿瘤药等常用和高价药品。从调价药品所涉及的剂型和规格来看,也是临床常用的剂型和规格。这表明临床常用、售价较高是调价药品目录遴选的基本准则。然而,虽然政府每次组织专家对调价药品的品规及价格进行筛选确定,但其调整依据和准则并未对外公布,这难免引起人们对调价方案本身的质疑。故建议政府在确定价格调整方案时,应更全面地引入循证依据,更多地听取相关利益团体(药品生产企业、医疗机构、消费者等)的声音,在一定范围内将其工作透明化,使得政策本身更经得起推敲。

3.2 加强对中药材价格监管

中药及中成药的价格一直处于高位,且在多品种中成药大降价的2003年和2007年,其价格指数还出现了2个峰值,这无疑值得关注。中药材作为原料药物,使用相当广泛,其价格的高低严重影响着整个药品市场的价格。28次的药品价格调整政策所涉及的皆为化学药和中成药,对于中药材、中药饮片并未提及。近年来中药材市场的价格异常上涨,部分药材如太子参、三七、板蓝根等品种的价格升幅超过了500%。[4]中药材属于农产品,整个生产贸易体系完全市场化,目前中药材市场秩序较为混乱,相关的管理机构也没有对其进行全面有效地监管。因此,政府在严格控制中成药的同时,还应健全对于中药材定价、流通体制的建设,加强对其的行政监管力度。

3.3 多次调价对国内医药产业发展产生影响

经过10余年的20多次调价,很多常用药品的价格一降再降,有些药品价格甚至降了近90%。与此同时,药品生产和流通所需要的能源、原材料、人力等成本都处于上涨态势,使得国内药品生产企业的利润越来越薄。另一方面,外资、合资药企的很多已过专利期的“原研药”在我国并未受到太多的价格管制,遵循的是单独定价体系,同一种药品与国产仿制药的价差很大。也正是由于这些“原研药”的零售价相对很高,医疗机构通过顺加作价可获得更多的利润,故而使其市场份额不断扩大,给国内医药企业形成了巨大的竞争压力。近年来,医药产业的发展受到了严重的影响。2003—2006年,全国医药生产企业盈利能力逐年下降,亏损金额大幅度上升。全国医药工业2003年收入利率税前为9.7%,2004年为8.8%,2005年为8.4%,2006年1—10月份已降为6.34%,工业企业亏损面达25.5%。[5]因此,在历次药品调价政策的实施过程中,国内广大医药企业产品的合理利润并没有被充分重视,这样必然导致医药市场中许多不规范行为的出现,公众的用药安全甚至会因此受到威胁。

3.4 调价品种的使用情况不乐观

政府在选定调价品种时充分考虑了临床常用这一必要因素,但由于药品消费的特殊性,医生作为整个药品流通链中的终端环节,其处方行为受到诸多因素的影响。众多研究表明,一旦某些药品价格大幅调低之后,医生就可能弃之不用,转而使用疗效相近的高价位药品。[6-10]这样就造成降价药的用量不断减少,市场份额不断萎缩,甚至出现了某些廉价药品退市的现象,而广大群众也并没有因为调价政策真正地感觉到药品费用负担的大幅度减轻。以头孢类抗生素为例,研究者通过对2006年上半年16个城市样本医院的用药情况分析发现[8,10],经多次降价的头孢他啶、头孢曲松钠等这些调价重点品种,其使用数量大幅下降。其中头孢曲松钠数量下降了21%,头孢他啶数量下降了35%。另一方面,由于单独定价的药品售价较高,其使用的数量大大增加。大连辉瑞公司的头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1g)数量同比增长了124%,海南通用三洋药业的头孢哌酮钠/舒巴坦钠(2g)数量同比增长高达1 656%。同时,相关研究者通过对上海市2000—2008年第一季度头孢菌素类药品销售价格和数量的统计显示,头孢氨苄这类经反复降价的廉价药品自2002年起,市场容量急剧萎缩,2003年之后一直未进入过头孢药品销售的前100位;而头孢唑啉、头孢拉定、头孢噻肟和头孢哌酮钠这四个品种也因为降价多次后售价偏低,于2003—2008年间先后退出了前100位的用药目录。[10]综上可见,虽然对于药品价格的调控政策不断出台,所涉及的覆盖面越来越宽,力度越来越大,但医疗机构中的这些降价药品的使用情况并不乐观,严重制约了该政策的实施效果。

[1]162种药品价格下调“降价死”还是“临时性下架”[EB/OL].(2011-03-29)[2011-07-02].http://www.chinanews.com/cj/2011/03-29/2937454.shtml.

[2]金山.单独定价头孢类抗生素药品降价思考[J].中国医药技术经济与管理,2011(2):62-65.

[3]2010年各地医院化学药销售排名[EB/OL].[2011-07-02].http://www.menet.com.cn/ArticleList.aspx?classcode=604.

[4]龙兴超,肖小河,赵润怀,等.当前中药材价格异常上涨的原因及对策[J].中国现代中药,2010,12(10):40-41.

[5]王宝群.药品降价能解决百姓“看病贵”吗?——中国医药企业管理协会建议积极推进“医药分开”,改革“以药养医”机制[J].中国医药指南,2007(3):13-15.

[6]陈彪.22种抗生素降价前后用量分析[J].医学信息,2007,20(6):991-993.

[7]陈剑,李小洪,宋一蓓,等.第17次药品降价调查分析[J].现代预防医学,2007,34(18):3464-3466.

[8]耿娓琴.抗生素增长继续遏制,抗肿瘤药使用依然坚挺[J].上海医药,2006,27(11):485-487.

[9]张崖冰,胡善联.药品降价政策对药品用量和药品费用的影响[J].中国卫生经济,2002,21(6):27-28.

[10]叶奎英,王颖,朱道立,等.医院“以药养医”不改变,药品降价措施效果难以惠及患者:以医院头孢类药品使用为例[J].中国卫生资源,2010,13(4):154-157.