王诚汉:枪林弹雨中九死一生的老红军

2011-12-29余玮

党史纵览 2011年10期

他13岁加入红军,15岁当班长,16岁当排长并入党,17岁当连长,19岁被提升为红军团长,班、排、连、营、团、旅、师、军——一级不漏地直到成为大军区司令员,张爱萍将军曾感叹:像“他这种复杂多变的战斗经历,在全军将领中是不多见的”。

红军时期,除红二方面军外,他在其他几支主力红军中都战斗过;抗日战争时期,率团挺进豫西,所在团被誉为“老虎团”;解放战争时期,他先后在一、二、三和华北野战军里当过指挥员;新中国成立后又跨过鸭绿江挥师东进。

慈祥的面容,爽朗的笑声。很难想像,眼前这位慈眉善目、精神矍铄的老人,就是当年令敌人闻风丧胆的虎将,就是参加过多次关系战争胜负和中国革命前途与命运的会战、决战、鏖战的开国将军——王诚汉。

2005年9月3日9时30分,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛,向10位抗战老战士一一颁发中国人民抗日战争胜利60周年纪念章,并同他们亲切握手,向他们表示崇高敬意,祝他们健康长寿。其中名列第一的就是当年抗日战争时期赫赫有名、威震一方的“老虎团”团长王诚汉。

手捧纪念章,王诚汉心情十分激动。特别是看到纪念章上的和平鸽展开的双翅构成“VICTORY(胜利)”的第一个字母“V”,老将军的脑海中浮现出过去的一幕幕场景……

无尽的悔恨和终生的遗憾:整整10年之后才知母亲早已病逝

1917年12月23日,王诚汉出生在湖北省黄安(今红安)县二程区王家大湾一个贫苦农民家庭。他的父亲是个淳朴忠厚、勤劳精明的庄稼汉,母亲心地善良,待人宽厚。王诚汉说:“我原名成翰,小名‘保安’。从名字上看,父母对我的一片殷切希望,他们保佑我平安顺利,期待我学有所成。由这‘翰’字,可以想像父母可能是盼望我能成为一名‘文官’,结果呢,我最终成了一名职业军人。”

在王诚汉印象里,全家最苦最累的是母亲,天天都在忙,从来没有看到她闲过。“母亲长年纺线织布,心细手巧。我每天睡觉,常是在妈妈纺车声中进入梦乡,半夜醒来,仍听到纺车的转动声!”

王诚汉7岁那年,家人节衣缩食,将他送入本湾的私塾读书。“母亲把‘翻身’的希望寄托在我的学习上,她总是叮嘱我一定要好好学。我还算争气,学习成绩在同学中名列前茅。”

不幸的是,王诚汉12岁那年,父亲因患肺病去世,家中欠下许多债务,他再也不能读书了。

为挣钱还债,在乡亲的介绍下,王诚汉来到河口镇(今属大悟县)一家杂货铺当了一名学徒。王诚汉说:“我在河口镇当学徒3个月后,1930年的春节到了。老板放假让我回家过大年,并给了我一块银元、一包水烟作为几个月的报酬。为使苦命的母亲高兴,我连夜一口气跑了50多里路,急匆匆地赶回王家大湾。还没进家门,我就连声大喊:‘娘!娘!我挣钱了!’当我把水烟和银元交到母亲手中时,母亲看着离家在外当学徒谋生的年少儿子,再也控制不住自己的感情,一把把我搂进怀里,母子俩抱头痛哭。母亲握着这块银元,说:‘我的儿总算有出息了,能挣钱了。’我当时想,我定会挣更多的钱报答慈爱的母亲,可万万没有想到的是,这是我一生中唯一在母亲活着时能孝敬她老人家的一块银元。”

不久,王诚汉的一个弟弟和一个妹妹因为经常饿肚子而营养不良,相继染病身亡。穷苦人的多灾多难使他早早成熟起来。

王诚汉13岁那年,红一军副军长兼红一师师长徐向前率部开进了河口镇。“当兵就要当红军,处处工农来欢迎,官长士兵都一样,没有人来压迫人……”当这首《红军军歌》响彻城镇的大街小巷时,王诚汉受到了强烈的感染,因为这首歌唱出了他的心里话。于是,没有经过任何人动员,王诚汉自愿参加了红军,从此开始了革命生涯。

1931年初,因为战事频繁,王诚汉未能回家过春节。王诚汉没有想到的是,那年春节刚过,母亲听说儿子当了红军后,心里特别高兴,就赶到河口镇,专程看望儿子。王诚汉却担心被母亲领回去,从此当不成红军,就躲藏起来。他远远地望到了母亲的背影,但没和母亲见面。母亲等了许久不见儿子,非常失望地离开了河口镇。

王诚汉后来在说起这次“躲藏”时十分懊悔:“到河口镇要走50多里路,都是小路,她又是缠了足的小脚,走这么远的路来看望儿子,很不容易,却没有见着我。当时,母亲身心的疲惫可想而知。”王诚汉每每回想到此,心头就隐隐作痛。从那以后,王诚汉再也没有见过自己的母亲。

王诚汉第一次参加战斗是在1931年夏天。那时,他所在的河口独立营向反动民团发动进攻。战斗打响后,王诚汉跟着战友向敌人冲去,并扭住一个肥头大耳的家伙不放。尽管与对方力量悬殊,但王诚汉的气势完全压倒了对方,最后在战友的协助下,王诚汉终于擒住了敌人,受到了领导的表扬。这一仗,极大地鼓舞了王诚汉的革命斗志。

在鄂豫皖革命根据地军民进行第四次反“围剿”时,王诚汉患了伤寒病,发高烧,昏迷不醒,根本无法随军行动,不得不住进红军设在大别山区的后方医院第二分院。王诚汉回忆说:“在我有一次生命垂危清醒过来后,医院的领导问我最喜欢吃什么,他们将尽力去做。我立即想起了母亲的豇豆菜。我说我最想吃点豇豆。大家立即分头下山,四处去找豇豆。那时国民党军封山很严,许多地方都成了‘无人区’,到哪里去找豇豆呀?我后悔不该向医院提出这个要求。令人高兴的是,居然有位战友历尽艰难,为我找回来一把豇豆。我躺在病床上望着这位满脸疲惫的战友,万分感激。战友们帮助我把这点豇豆放在一个铁桶中煮,清水中加了一撮宝贵的盐,那股清香味道呀,真是美妙极了!躺在病床上,我曾想,等革命成功后,我回到家乡要种下一大片的豇豆,豇豆真是太好吃了!此后,我的病竟然神奇地好起来。是母亲的亲情、战友的友情给了我求生的顽强力量。”

在1935年10月1日打响的劳山战役中,王诚汉第一次立功受奖。那时,他已是红七十五师二二五团四连连长。战斗中,他率领全连指战员英勇战斗,歼敌100余人,击毙敌营长,为整个战役的胜利发挥了重要作用。战后,他受到军团的特别物质奖励,奖品是一支20响驳壳枪和一双胶皮底的布鞋。王诚汉说:“当时,我多需要有双好鞋啊!我梦中常见母亲为我补了多少次的那双布鞋。行军中我穿草鞋,很多时候是赤着脚走过来的。所以,当我从首长手中接过这双胶皮底的布鞋时,热泪盈眶。可能在场有许多同志对此感到不理解,因为此刻母亲为我补鞋过大年的一幕又浮现在我的眼前。如果母亲当时在跟前,我肯定要跑到她老人家面前对她说:‘娘,我有最好的鞋了,再也不怕走夜路扎脚了!’我对这双布鞋格外珍惜,舍不得穿,它一直陪伴我走完了以后八年抗日战争的征程。”

1946年春节刚过,王诚汉随所在旅移驻河南光山县的白雀园附近,因距自己的家乡很近,王诚汉自然而然想起了母亲。“当时,我们母子离别也有17个年头。我握着几年前部队发的一块银元,向往有一天能送给母亲买点东西,也算是尽了我多年来的一点孝心。”

于是,王诚汉四处打听有关母亲的消息。这年2月,王诚汉在驻地附近的一个小镇上,恰巧遇到了一个对家乡王家大湾比较熟悉的乡亲。从这位乡亲的口中,王诚汉惊悉母亲早在10年前已经因病去世。王诚汉反复询问,证实了这位乡亲的话是真实的后,悲痛欲绝。他从怀中掏出那块散发着体温的银元,紧紧地攥着,泪水模糊了双眼……

后来,王诚汉听人说,母亲在那年由河口镇回王家大湾后,因为没有见到儿子,常以泪洗面,积郁成疾。不久,母亲听说红军转移到大别山深处,她更是放心不下,时常站在村口,愣愣地望着远山,为远去的儿子默默祈祷。一天,母亲请一位算命先生给儿子算了一卦。这个算命先生信口开河:“你大儿子已经被打死了。”接连失去几位亲人的母亲备受打击,于1936年6月在贫困饥饿中病逝。

1950年,身为师长的王诚汉在即将赴朝作战前夕,参军后第一次请了两天假返回家乡,他长跪在母亲的坟墓前,声泪俱下地痛哭:“娘啊!儿回来迟了,儿对不起娘!”

历经艰险的转移与惊心动魄的血战:多次挂彩乃至死里逃生

1931年秋,王诚汉所在的红军河口独立团编入主力部队,他被分配到红军第二十五军第七十五师二二四团。

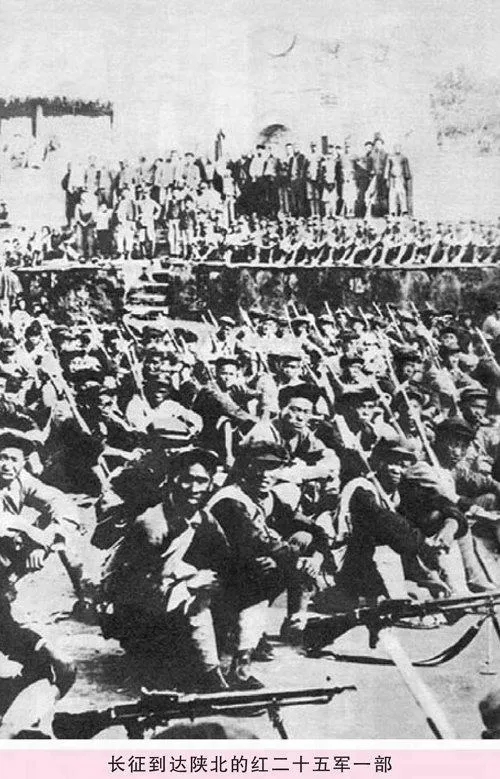

面对敌人以绝对优势兵力日夜不停地搜山、围堵、封锁,为保存有生力量,中共鄂豫皖省委于1934年11月11日在河南光山县花山寨召开会议,决定红二十五军向平汉铁路以西转移。当时,王诚汉是二二四团二营四连副连长。花山寨会议精神很快传达到王诚汉所在连队。对新的行