“遥感在资源普查\\环境和灾害监测中的应用”内容详析

2011-12-29孙利平

地理教育 2011年11期

一、知识构建

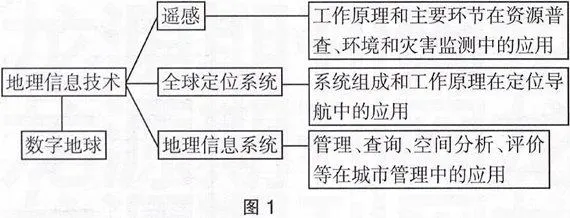

高中地理信息技术的学习内容主要包括遥感、地理信息系统、全球定位系统和数字地球四个方面。这部分内容单设了一门选修课,对于高中阶段的学生必修部分的要求主要是认识地理信息技术的基本含义与应用领域,知道地理信息技术所包含的主要内容(GIS、GPS、RS)以及每项技术的主要功能和应用领域,对每项技术的具体应用有所理解,从而认识地理信息技术的巨大意义(图1)。

本文解读的是课程标准“结合实例,了解遥感(RS)在资源普查、环境和灾害监测中的应用”,这条课标由两部分组成,第一部分认识什么是遥感(RS),第二部分结合实例,了解遥感(RS)在资源普查、环境和灾害监测中的应用。

什么是遥感(RS)。高中必修阶段要求学生对遥感(RS)的认识,主要落实在知道遥感(RS)的基本含义,包括遥感(RS)概念和遥感(RS)技术主要的工作原理及环节(图2)。教学实际中要注意对于原理和技术层面的问题不必深究,留待选修课深化学习。

结合实例,认识遥感(RS)技术的主要应用领域。要求学生能结合资源调查、灾害监测、环境监测等方面的实例,认识遥感(RS)技术的主要应用领域(图3)。

二、目标导航

知识与技能:认识遥感(RS)技术的基本含义与应用领域。

过程与方法:通过多种实践性的学习过程(如小组合作学习、研究性学习等),认识遥感(RS)在具体地理科学研究、社会生产实践中的应用,注意培养学生用地理科学思维去解决相关地理问题的意识。

情感、态度与价值观:地理信息技术是现代地理科学研究的主要技术手段之一,知识迁移与能力迁移是基础教育新课程对学生能力培养的重要目标,能力迁移是学生综合素质的重要体现。在具体实践或探究、研究过程中正视培养学生合作精神,形成科学精神与科学态度。

三、重难疑点

1、教学重点分析

遥感的应用是本条“标准”的重点目标之一。通过遥感在资源普查、环境和灾害检测中的具体应用与功能,进一步认识遥感在现代社会中发挥的巨大作用,认识遥感对传统测量及测绘技术、环境普查手段、灾害评估等的推动作用,并要求学生能够结合遥感的具体应用,说明遥感的功能和意义。在必修模块“地理3”中,不要求进行遥感图象判读(这与选修模块“地理信息技术应用”的课程目标不同),但需要适当介绍遥感图像的分类知识(在有条件的学校,可以考虑适当介绍一些关于遥感判读的简单知识与技能,作为拓展性学习内容)。

2、教学难点剖析

教师教学存在的难点:一方面由于在高考中出题几率较小,教师对这部分内容认识上不够重视;另一方面教师对“地理信息技术”的掌握程度差异较大,目前只有少数教师能够达到真正理解与应用的程度,80%的教师对这部分教学内容基本处于“照本宣科”的层次。所以教学中教师经常是“该简单的讲不清、需掌握的讲不透”,很难把握教学内容的深度和难度,混淆必修与选修教学内容和范围。

学生学习存在的难点:目前学生在日常生活中从不同的媒体都能接触到地理信息技术的应用成果,如手机、车载定位仪、气象预报、电子地图等,涉及生活的方方面面,学生在接触及使用的时候并没有将之与地理知识相关联;而在书本和课堂上则是晦涩的概念、抽象的原理、神秘而遥远的现代技术,只能更增添学生敬而远之的心理。因此,如何使学生了解并接受鲜活实用工具与其背后的现代地理科技技术工作原理,是本节课以及地理信息技术整体内容的难点。

3、教学疑点探讨

有关地理信息技术的内容,课程标准编排在“地理3”的最后部分表述,而各版本教科书在编写时,则以不同形式放在必修3的不同章节,以理论结合实际的形式介绍给学生。

众所周知,在计算机及地理信息技术的快速发展下,传统地图已经明显地改变其面貌,而地图是地理学的“第二语言”,并以地理信息系统的崭新面貌出现。就地理学的特性而言,有许多内容是极吸引人、极适合以计算机技术来表现及传递给一般大众的。地理学内容多样且复杂,“空间”常是其着力的重点所在。计算机技术的发展,早已可以有效地整合文字、图形、声音、动画、远距离互动传输等,而这些特性可以有效地被引入认识空间、认识地理及改善地理教学的使用上。通过计算机技术可结合多媒体的图文及影像来表现地理情境及教学内容,以达到丰富教材内容、吸引学生兴趣、提升学习成效的目的。理论上来讲,通论地理、经济地理、人文地理、区域地理等绝大多数以往教师能呈现给学生的素材,如今均能通过计算机以更有趣、更有效的方式展现给广大学生。目前,课标和教材在这部分内容的处理及解析上都非常含蓄、模糊而宽泛,这对地理信息技术的科普教育非常不利。

四、教学建议

1、教学方法参考

对于遥感概念的介绍主要落实在知道遥感(RS)的基本含义,包括遥感(RS)概念和遥感(RS)技术主要的工作原理及环节。要让学生了解到遥感究竟是什么,而不能只知道其文字或学术上的定义。

教学中可以采取“由近及远”、“由浅入深”的教学方法,“借喻”生活中学生熟悉的事物,加深对这一高科技的理解。例如,可以由学生熟知的“拍照”谈起,“照相机”相当于“传感器”;再如,以人们夏日戴“太阳镜”的作用,谈遥感技术中的“信息处理”和“信息分析”。

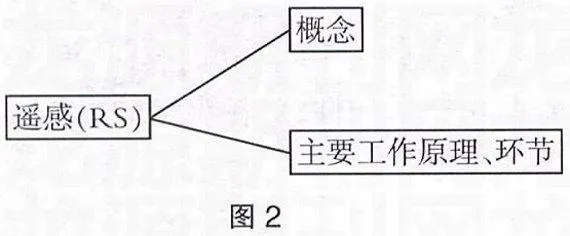

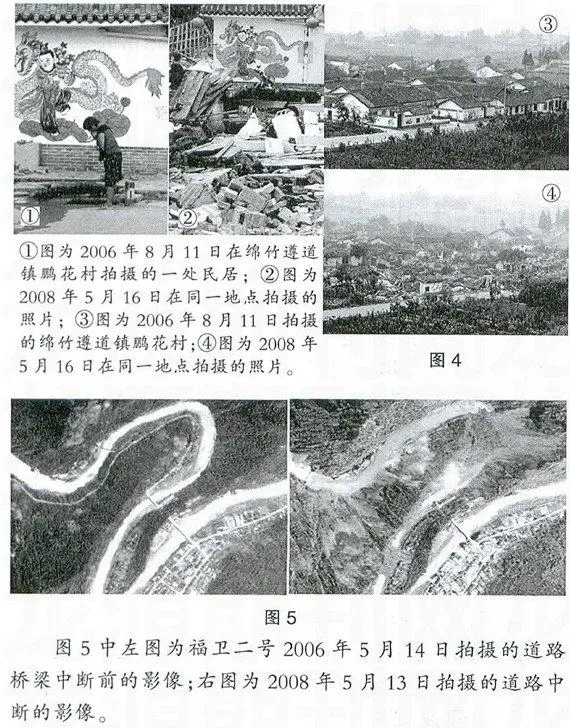

教学中应结合具体实例,可以采取“对比”的教学方法,让学生了解遥感技术在现实生活中的先进性和实用性。例如,可以汶川大地震震区进行震前震后图像的对比(图4、5)。

2、图表试题使用

结合学生已掌握的地理知识,可巧用部分高考试题中的图表,介绍遥感技术的工作原理。

例如,图6为2010年全国I卷第9~11题中的图,可以借用此图给学生讲解遥感技术高空传感器获取地面事物信息的原理。

再如,2010年重庆市试卷第11题:地理学中常用方格网法来研究各种问题。如图7中将某区域划分为九个方格,数字“1”、“2”、“3”分别表示农业用地、建设用地、水域,则可通过这些数据来分析该区域的土地利用状况。

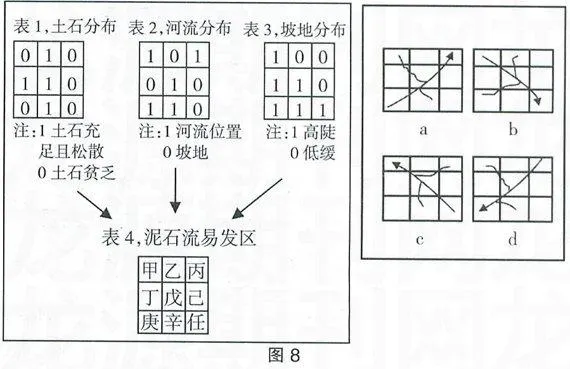

又如,图8为2010年浙江省试卷第9~10题中的图。

可以借用图7、图8的试题和图像给学生讲解传感器采集的地面事物数字化转换的原理。

3、学习活动建议

分小组活动,确定各小组的活动内容;收集、整理有关遥感技术的资料,制作展示课件;对各小组的成果师生共同进行评论。

五、思考与练习

遥感技术与传统的地图制作相比较,其优越性是什么?

遥感的特点是“站得高,看得远”,感知的视野宽,范围大;无论航空器还是航天器运行的速度都较快,能在短时间内收集大量的信息,并能运用现代技术进行传输和信息处理,具有获得资料速度快、周期短的特点;从总的方面看,遥感的运用比传统的方法更节省人力财力。

遥感技术与人类的视力相比较,其优越性是什么?

遥感是人视力的延伸,在一定意义上有道理,但不全面。人眼在可见光范围内有很高的光谱分辨率,但在可见光之外则是“睁眼瞎”。由于技术的进步和应用领域的不断开拓,传感器的功能比人眼有了很大提高,如感应的波谱范围更宽,从紫外线到可见光、红外线,并延伸到微波,提高光谱分辨率和空间分辨率;在夜晚或恶劣天气情况下也能使用,并有一定的穿透能力等。微波遥感对云层、地表植被、松散沙层和干燥冰雪具有一定的穿透能力,又能夜以继日地工作,可见遥感不仅仅是人视力的延